Лютеций: Самый Неуловимый и Драгоценный Из "Скрытых" Элементов

Автор: Сергей Скорик

В огромном и порой скучном мире таблицы Менделеева есть элементы, чья история открытия достойна детективного романа, а их современное применение больше напоминает научную фантастику.

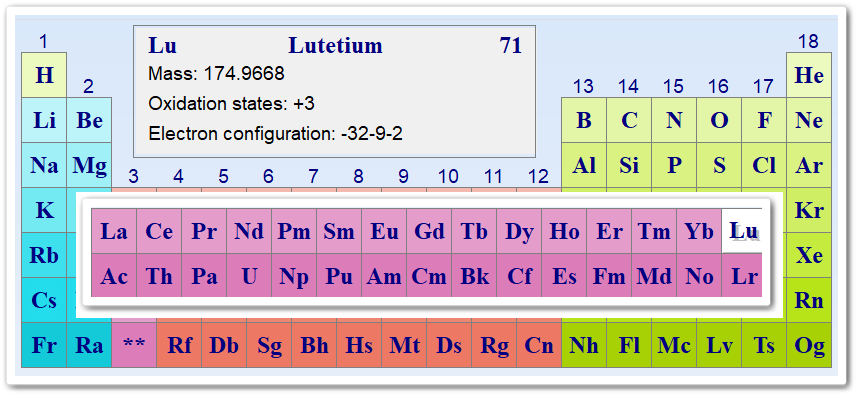

Один из таких героев — Лютеций (Lu), элемент под номером 71. Самый последний, самый плотный и самый "неуловимый" из всех лантаноидов, он является настоящим бриллиантом среди своих химических собратьев, скрывающим невероятные способности.

Химический детектив: Как найти то, чего не должно быть?

Представьте себе XIX век. Химики-первопроходцы копаются в минералах, пытаясь разгадать их состав. Одна из таких загадок — "земля иттербия", названная так в честь шведской деревни Иттербю, ставшей колыбелью для целой россыпи новых элементов. Долгое время считалось, что из нее уже все "выжали".

История лютеция началась с Мозандера, который отделил из "иттриевой земли" эрбиевую.

Спустя 25 лет, в 1878 году, швейцарец Жан Шарль Галиссар де Мариньяк заявил: "Постойте, в гадолините есть не только эрбий, но и еще одна новая 'земля' – я назову ее иттербией!"

А уже через год другой ученый, Нильсон, смог выделить из этой "иттербии" еще одну "землю" – скандиевую, содержащую элемент скандий. Казалось бы, всё, что можно, найдено.

Но "иттербия" Мариньяка продолжала хранить секрет. Наступил 1905 год, и два великих химика, работая независимо друг от друга – француз Жорж Урбэн и австриец Карл Ауэр фон Вельсбах – одновременно и почти синхронно объявили о сенсации: "Иттербия" не чиста! В ней оказались еще две новые "земли"!

Одна из них содержала совершенно новый элемент, которому Урбэн дал имя лютеций (Lutetium), а другой – неоиттербий (Neoytterbium).

Как это часто бывает, когда открытия делаются параллельно, развернулась "война названий". Ауэр фон Вельсбах, не зная о работе Урбэна, предложил свои названия: кассиопей и альдебараний.

Несколько лет в научной литературе царила неразбериха. И лишь в 1914 году Международная комиссия по атомным весам поставила точку в этом споре: для элемента №71 было принято название лютеций (от "Lutetia" – древнее латинское название Парижа, в честь родины Урбэна), а для элемента №70 – иттербий.

Так завершилась одна из самых запутанных историй открытия элементов, показав, насколько тонким и упорным может быть поиск нового в химии.

Свойства: В чем его уникальность?

Лютеций — это не просто очередной металл. Его положение в конце ряда лантаноидов наделяет его особыми физическими характеристиками:

- Рекордсмен среди лантаноидов: Лютеций является самым плотным, самым твёрдым и имеет самую высокую температуру плавления среди всех своих "родственников"-лантаноидов. Это объясняется эффектом "лантаноидного сжатия", который достигает максимума именно к этому элементу.

- Стабильный характер: В химическом отношении лютеций ведет себя предсказуемо. Он довольно реактивен, но при этом покрывается защитной оксидной пленкой на воздухе. В большинстве своих соединений он проявляет единственную, очень стабильную валентность — три (III), что отличает его от многих других переходных металлов, которые могут иметь множество степеней окисления.

Получение: Высокая цена чистоты

Получить лютеций — задача не из простых. Он никогда не встречается в чистом виде, лишь в составе сложных редкоземельных минералов.

Процесс его извлечения — это многоступенчатый и крайне дорогостоящий процесс:

- Добыча и подготовка руды.

- Многоэтапное разделение: Из-за невероятного химического сходства с другими лантаноидами, лютеций приходится "отсеивать" с помощью сложных методов, таких как жидкостная экстракция, что требует сотен или тысяч циклов "промывания", чтобы выделить его в чистом виде.

- Восстановление до металла: Только после получения чистого соединения (например, оксида) его можно восстановить до металлического лютеция с помощью других активных металлов и высоких температур.

Этот трудоемкий процесс объясняет его высокую стоимость на мировом рынке.

Применение: На острие технологий и спасение жизней

Несмотря на свою редкость и дороговизну, лютеций стал незаменимым в областях, где требуется максимальная точность и эффективность:

- Медицина будущего: Борьба с раком. Это, пожалуй, самое важное применение лютеция. Его искусственно полученный радиоактивный изотоп, Лютеций-177(Lu), стал настоящим прорывом в таргетной радионуклидной терапии (ТРТ). Он действует как "умная бомба": связываясь со специальными молекулами-носителями, Лютеций-177 целенаправленно доставляется прямо к раковым клеткам (например, при лечении нейроэндокринных опухолей или рака простаты). Он излучает бета-частицы, которые точечно уничтожают пораженные клетки, минимизируя вред для здоровых тканей.

- Диагностика: Заглянуть внутрь. Соединения лютеция, такие как лютеций-алюминиевый гранат (LuAG) или лютеций-иттрий-силикат (LYSO), используются в сцинтилляционных кристаллах. Эти кристаллы "светятся" при попадании радиоактивных частиц, являясь сердцем современных ПЭТ-сканеров (позитронно-эмиссионных томографов). ПЭТ-сканеры позволяют врачам видеть метаболическую активность тканей, что критически важно для ранней диагностики рака, сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний.

- Высокоточные лазеры: Лютеций входит в состав некоторых мощных лазерных кристаллов, используемых в специализированных лазерных системах.

- Магнитные материалы: В сплавах с другими элементами может использоваться для создания уникальных постоянных магнитов.

Элемент будущего, рожденный в прошлом

Лютеций — это яркий пример того, как долгий и сложный путь научного открытия, начавшийся более века назад с кропотливого "разделения земель", приводит к появлению технологий, меняющих мир сегодня и спасающих жизни завтра.

Его история — это гимн настойчивости ученых и свидетельство бесконечных тайн, которые еще хранит Периодическая таблица.