«Голоса во Тьме» Существует ли русский хоррор?

Автор: Алексей Холодный Чтобы понять, как устроено больше и сложное, достаточно просто осмотреть его со стороны

Чтобы понять, как устроено больше и сложное, достаточно просто осмотреть его со стороны

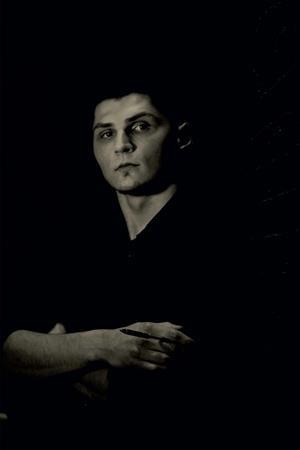

Сегодня говорим с выпускницей философского факультета МГУ, кандидатом политических наук Татьяной Шуран. Она защитила диссертацию по религиозно-философской книге Даниила Андреева «Роза Мира», где разобрала мифологиию, архетипы и философию зла в метафизике автора, которого считают «русским Данте». Сама занимается мистическими учениями разных стран и эпох. Пишет в жанре городского фэнтези, мистики и ужасов. Исследует экстремальные, околосмертные, измененные состояния сознания.

Татьяна написала мне, когда жюрил конкурс «Багровые иглы» (там она участвовала как автор). Высказала ряд тезисов о жанре, из которых вышел содержательный разговор. Я его скомпилировал, привел в формат интервью/диалога. Получилось интересно, поэтому в дальнейшем мы встретимся еще раз.

Вы можете повлиять на смыслы следующего диалога. Так что, вежливо (!) высказывайте свое мнение, дискутируйте. Мы читаем и реагируем.

Передаю слово Татьяне.

Здравствуйте, Алексей. Я не изучала тему специально, но если бы меня спросили: существует ли «русский хоррор» как самостоятельная, самобытная традиция, со своими узнаваемыми чертами, характерными именно для России? – я бы сказала – нет. Существуют только отдельные – не имена даже, а отдельные произведения разных авторов, написанные в русле некоторых (разных) западных школ. И всё. Но как смотрите на это вы, один из авторов книги «Русский хоррор»? Существует ли школа русского хоррора? И если да, то какие её отличительные черты? Я только классиков золотого и серебряного века знаю, там хоррор точечно.

А. Х. Школы пока нет, но она появится через лет семь - если жанр будет развиваться сегодняшними темпами. А что до определения жанра у конкретных текстов - это извечная тема, о которую сломлено и ещё будет ломаться тысячи копий. Потому никогда не отношу текст к конкретному жанру, а если провожу границы, то условные, по направлениям. Для себя определил только три критерия текста: он должен быть 1) красивым, 2) интересным, 3) глубоким. А жанр условен.

Красоту текста поставил на первое место, потому что интересную историю придумать не так уж сложно. Это дело техники, которой можно обучиться. А написать красиво – трудно, потому что красота требует вкуса, взгляда на предмет под особым углом. Такая оптика требует мировоззрения и оттачивается годами. Поэтому неплохих баечников хватает, а художников – мало.

К примеру, «Антоновские яблоки» Бунина не имеют сюжета. Но ткань текста настолько насыщенная, что буквально липнет к глазам. В какой-то степени, мы чувствуем то, что описывает Бунин, у себя на губах. И погружаемся, падаем в текст – гипнотически. А сюжета нет. Чего уж говорить о жанре, который – только обрамление.

Т. Ш. Не могу согласиться, что жанр не важен. Тогда почему в магазинах и библиотеках книги стоят по жанрам? Лично я детектив, мелодраму, фэнтези не возьму читать, даже если знаю по отзывам, что книга написана добротно и талантливо. Любой читатель по названию, обложке, аннотации определяется, открыть книгу или нет. Но, раз вы все-таки проводите разграничения, то предполагаете ли какие-то отличительные черты русского хоррора? Какие-то тенденции наметились уже?

А. Х. А отличительных черт, по большому счету, нет, как и в хорроре других стран. Жанр работает с эмоцией страха, которая очень древняя для нашего вида. В биологии "древность" синоним "универсальности". То есть, страх у всех культур одинаковый. Паттерны ужаса - тоже. Потому русский хоррор - такой же хоррор, как американский и индонезийский.

И тенденции в хорроре часто одни и те же – от маргинализации («низкая литература») до идеализации («хоррор важен, потому что освещает жуткие социальнык проблемы»). Сейчас русский хоррор где-то посередине. Он давно не маргинал, но еще не вошел в большую – смысловую - литературу, хотя отдельным авторам дают серьезные премии за романы и сборники. Помним, что они пока еще, в первую очередь, развлекательные. Там не до смысла.

Но, если говорить о тенденциях, то есть такое понятие как урбанизация. Она тоже касается любого темного жанра. Это зависит от экономики. Так, с ростом городов усложняется общество стран. И, соответственно, рождается больше поводов бояться человека, себе подобного, который "не такой, как я" (с другой группы, сословия, касты). Тогда растет интерес к первертам и маньякам. Рождается триллер. Но это относится к литературе стран, общество которых устроено сложно. США - сложная социальная сеть, поэтому в ней триллеры о маньяках родились раньше. Россия в 2010-х тоже усложнилась, - и в русской литературе тоже участилась маньячная проза. Вот одна из тенденций.

Т. Ш. Но если «русский хоррор - такой же хоррор, как американский и индонезийский», то о какой русской школе идёт речь? Получается, что хоррор – это произведение любого жанра, которое вызывает страх. Но русский хоррор отличается от остальных тем, что написан на русском языке? А если автор – русский, а пишет в стиле скандинавского триллера? Получается, русский хоррор – это когда действие происходит в России?

А. Х. Хороший вопрос. Это то же самое, что определять, каким писателем был Гоголь. Русским или украинским. Вроде, написано на одном языке, но про другую культуру. И ответ всегда за скобками. Прямым он быть не может.

Несколько месяцев назад завершил участие в литературном проекте, где собрались писатели, редакторы, критики и рецензенты с целью обсудить хоррор. По задумке, нужно было перевернуть каждый камень под жанром. И что же? Мы не пришли к единому выводу о классификации того или иного жанрового направления, даже сам хоррор от триллера не всегда получалось отличить.

Т. Ш. Я набрала в поисковике «поджанры литературы ужасов». Думала, на Западе есть чёткое деление по направлениям, но там тоже всё как-то смутно. Получается наслоение жанровых особенностей – средств художественной выразительности – на тему. Пытаюсь разобраться. Получается, что каких-то отдельных для хоррора литературных средств не существует, они общие для всей литературы, и не так уж их и много: реализм, романтизм, научная фантастика, мистика, триллер, психологическая и социальная драма, эротика, даже комедия – во всех этих жанрах можно написать пугающий текст, и таким образом он превратится в хоррор. Поэтому начинается дополнительно ещё деление по темам: убийцы (включая маньяков), монстры (научного происхождения, включая зомби), потусторонние существа (дробятся на вампиров, призраков, оборотней и т.п), апокалипсис, инопланетян тоже можно отдельно посчитать, и так до бесконечности…

В некоторых классификациях встречала такие пункты: «месть», «пугающие дети», «найденная плёнка», «куклы-убийцы»… это всё выделено в под-жанры, а ведь они ещё могут пересекаться между собой в огромном количестве сочетаний. Так что, говорить о возникновении школы / направления / под-жанра мы, судя по всему, можем, только когда появился ряд произведений, обладающих определённым устойчивым набором особенностей, отличных от всего, написанного ранее.

А вот будут ли в этой предполагаемой школе проявлены именно черты национальной культуры – это, как я поняла, не обязательная опция. Например, у Лавкрафта, в честь которого назвали лафвкрфтианский хоррор на Западе, нет ярко выраженных признаков американской культуры, ни коренной – индейской, ни колониальной. Да, действие происходит в США, но мы же не верим всерьёз, что в провинциальных американских городках обитают «боги бездны». Лавкрафт мог родиться во Франции, России, Японии, и написать то же самое.

А. Х. Определить границы жанра действительно сложно, так как последние размыты. Ужас, как экзистенция, присутствует везде (даже в классических в детских сказках, где есть условное зло вроде Бабы Яги). Но является он в разных пропорциях. Это можно назвать"ретортой". В ней все плавится, и конечный продукт (качество / свойства текста) зависит от дозы элементов, которые мы поместили в сосуд (жанры, техники, приемы и т.п) – то, в какой пропорции они пересекутся, и сделает текст страшным или пугающим.

Т. Ш. Но, все-таки, я думаю, что определенную классификацию русский хоррор уже может иметь. Например, можно выделить как явление славянский хоррор. Оно имеет устойчивые черты - национальные. И если француз напишет на французском страшный рассказ, основанный на славянском фольклоре, – это будет славянский хоррор. Ну или, по крайней мере, попытка стилизации под него – не факт, что удачная, но узнаваемые черты поджанра будут присутствовать.

А А. Х. Вопрос только в том, будут ли потом французы доказывать, что это не их, французский хоррор. Как с Гоголем… Проблема в том, что у русского ужаса нет устойчивой традиции. Во многом нам будет проще отследить перспективы формирования школы, если продолжим сравнивать жанр с западной моделью. Тогда же заметим относительность различий, определим проблемы классификации и, возможно, даже заметим эклектику.

В конце концов, любой жанр взращивается как минимум несколькими писателями и даже поколениями авторов. Положа руку на сердце, любое новое направление писатели старой школы (и критики, тем более) будут называть суб-жанром - ответвлением от "классического" хоррора / мистики. Таковы законы литературы: 1) чтобы что-то появилось, к его созданию должны приложить руки несколько имен, 2) и, сложившись, оно становится частью целого, обретая приставку "суб".

Т. Ш. Не могу согласиться! Названия новых жанров / направлений зачастую изобретают или критики, или сами авторы, чтобы обозначить своё отличие и направление поиска. Сюрреализм, символизм, акмеизм, футуризм, да тот же классицизм, романтизм, готика, реализм. Появились-то произведения сами, а концептуально оформились не сами. Вот прямо сейчас читаю: «Антология Extreme Horror — Splatter punks, 1990, составитель Пол М. Сэммон. Книга закрепила термин в литературоведении». Валерий Брюсов в своё время «создал» русский символизм, издав сборник «Русские символисты», где на самом деле были только его собственные стихи под разными псевдонимами.

А. Х. Пример с Брюсовым и Сэммоном рабочий. Но я не выступаю за создание новых жанров. Для меня хоррор - это в первую очередь не про литературу, а про текст, который позволяет испытать эмоции и благодаря ним и (здесь очень важно) соприкоснуться с Тьмой, сидящей в нашем Бессознательном.

Т. Ш. Да, здесь мы сходимся. Я и пытаюсь найти некую картину, в которую зло будет вписано как некая часть, опыт, через который можно пройти и, при необходимости, преодолеть. В том числе и осознать зло в себе. Ведь несмотря на то, что многие хоррор-произведения строятся «от плохого к худшему» и завершаются максимально шокирующим финалом (характерно для Лавкрафта), есть Кинг и Дин Кунц, у которых, как правило, «добро побеждает зло» (хотя книги относятся к жанру ужасов).

Так что, думаю, ужас не должен быть самоцелью, он может быть этапом к преодолению себя. И хоррор как жанр способен выходить на более масштабные темы. Нужна большая цель, серьёзные вопросы, глубокая разработка тем. Значимые социальные, может быть даже философские, мировоззренческие, религиозно-мистические проблемы. И для русской литературы этот путь вполне органичен. Прицепом к этому локомотиву русский хоррор, возможно, и найдёт дорогу к читателю.

А. Х. Да, здесь у нас схожие позиции. Все-таки, мистическая и тёмная литература – это не только способ развлечения. Это форма безопасного контакта с собственными страхами. А в русской культуре, как и любой другой, страх и мистика часто черпают силу из исторических травм, переживаний, которые народ проходил в разных эпохах. Потому и следует изучать их, а ужас, как коллективный аффект от прошлого, начнет меняться сам – например, мы будем переосмыслять роли чудовищ в своей культуре. Возможно, найдем пересечения с религией.

Главное, что сегодня эти процессы уже происходят. Русский хоррор начал касаться экзистенциальных тем. Поймем себя - жанр разовьется сам.

Т. Ш. То есть, на наших глазах происходит эволюция хоррора? Для этого есть обширный социальный материал.Многие из нас росли в 90-е, когда жизнь шла в жанре трэшняка (мы помним кучу трэш-детективов со сценами пыток на обложках, которые завалили тогда книжные прилавки). В нулевых промелькнул традиционно короткий период сравнительного благополучия, а сейчас Россия стремительно погружается в естественное для себя состояние мистического ужаса. То есть, короче, сама реальность в России ужасна, давайте честно это признаем. Насилие, бесправие и нищета, рабство и пытки для нас – историческая норма.

А. Х. Как бы цинично это не звучало, но Тьма на улице и в головах – благодатная почва для кошмарного опыта, который можно оформить в литературный текст.

Т. Ш. Такого опыта у человечества хоть отбавляй. До ХХI века большинство хоррор-произведений останавливались на описании ужаса и безумия. И речь не только о России. Здесь, соглашусь, похожее было и за рубежом. Помним «программное» эссе Лавкрафта «Сверхъестественный ужас в литературе». По какой схеме развивается действие у этого писателя? Герой столкнулся с «непознанным / непознаваемым», впал в ужас / безумие, в лучшем случае – еле спасся, оставшись навсегда в шоке от «неименуемого». Лавкрафту удалось, с одной стороны, передать ощущение потусторонней силы. Но, с другой стороны, он застопорился на сугубо деструктивных проявлениях. Потусторонние силы у него все «чудовищные», ритуалы – «нечестивые и омерзительные», люди, связанные с ними, моральные и физические уроды.

Но ведь древние религиозные ритуалы, о которых он пишет, могли нести большую мудрость. Так, многие современные люди тоже приходят к магическому мышлению. Уже не говоря о русских мастодонтах пера. Достоевский и Гоголь, с их мистическим переживанием жизни – тому пример.

Мы видим, что единство философии и литературы – характерная для России черта. Тот же Гоголь в ранних сборниках опирался на славянский фольклор («Вий»), но тема быстро себя исчерпала, он обратился к городским легендам («Петербургские повести»), а потом ушёл в реализм, выстроенный с позиций христианской философии («Мёртвые души»).

И вот здесь-то и лежит благодатная почва для русского хоррора, как мне кажется. Потому что у России есть регионы с разнообразными традициями:

– мусульманские (в данный момент печально известные),

– буддийские (имеющие древние связи с Тибетом и заслуживающие больше внимания, чем получают),

– северные шаманские (после Кастанеды возник интерес к шаманским культам, и в России есть на эту тему интересные книги Владимира Серкина).

Таковы, на мой взгляд, «культурные матрицы», подходящие для произведений, которые претендуют на «русскость». Лично я считаю именно религию источником базовых мифов, на которые потом опирается мистическая литература.

Но можем ли мы в поисках «русского хоррора» обойти этот религиозный фактор? Скажу от себя: да. Ведь, кроме потусторонней силы, могут быть другие источники страха. Так, без заимствований из религии может обойтись реалистический и научно-фантастический хоррор.

А. Х. С этими темами уже работают. Уже сегодня вы встретите довольно много русских хоррор / триллер произведений, эксплуатирующих (в положительно смысле) культуру Севера и, в частности, Карелии. Шаманы – частые гости мрачных рассказов. Найти последние можно на Ютубе, что важно. Обратите внимание - на площадке, которая чувствительна к запросам массового зрителя и довольно быстро реагирует на темы, которые его привлекают. То есть, у читателей / слушателей есть стойкое желание видеть больше жутких историй про северную нечисть своей Родины.

Главное, чтобы те, кто будет работать с подобными темами в дальнейшем, не стремились перетянуть на себя одеяло. К примеру, могут бить в грудь и рассказывать, что приложили руку к появлению нового подвида русского хоррора («северный ужас» и т.п.). Зачастую дело в том, что авторы просто хотят отличиться. Только отличиться можно и с ущербом для себя (плохим текстом, вне зависимости от того, насколько оригинальна идея). Например, можно написать оригинальный исторический роман в стиле ужаса / мистики / триллера, но он не будет страшным. А, возможно даже, смешным – из-за несуразной работы с темными материями, которых можно было и не касаться. Поэтому понятие жанра для меня вторично - важно качество текста. Серьезная литература пишется на стыке жанров.

Т. Ш. Но что, если ваш взгляд – это взгляд человека, искушенного в жанре? А массовый читатель не думает о том, насколько органично вплетены жанровые элементы в роман? К примеру, ему достаточно, что сюжет – исторический. По-моему, читательский спрос непредсказуем… Тот же Лавкрафт при жизни не опубликовал ни одной книги, а полвека спустя внезапно оказался классиком

Касательно классики, сейчас сложилась такая традиция, что наиболее «высоким» жанром принято считать реализм, особенно «большой социальный роман» в литературе и социально-психологическую драму в кино. Если присутствует мистика, то это уже «низкий жанр». Например, Гэри Олдмэн в «Дракуле» и Даг Брэдли в «Восставшем из Ада» создали абсолютно незабываемые образы, но никому и в голову не приходит номинировать их на «Оскар». В литературе та же история.

А. Х. Думаю, скоро подобные образы будут восприниматься классическими. Как вы сказали, то, на что ранее не обращали внимания, позже становится образцом или ориентиром. Однако, каким бы ярким ни был образ, это не сделает его хорошим или глубоким. На деле стоит просто написать текст - и, если он хорош, то привлечет внимание аудитории и других авторов, вне зависимости от жанра и его школ. Тогда, если произведение вдобавок оригинально (не похоже на другие) - авторы заразятся "новой темой" и появится новый жанр. Если, конечно, такое подражательство продлится хотя бы десять лет.

Т. Ш. Возможно, продлится. В большей или меньшей мере. Все-таки, вы говорите, что русский жанр эволюционирует, и во многом – коллективно, за счет массового интереса к темным темам. Помню ваше эссе «Мы создаем традицию хоррора», где вы говорили о влиянии лит. площадок на ужасы. Как понимаю, участвовать в конкурсах хоррора есть смысл?

А. Х. Сомневаюсь, что кто-то пойдет писать ужасы, чтобы помочь жанру. На конкурсы идут, чтобы проверить свое лит. мастерство, а на жанр смотрят постольку, поскольку. Поэтому, если речь о ковке пера, то совет коснется больше тех, кто хочет найти себя в литературе. Он в постановке вопроса. Искать нужно именно себя, а не жанр. Думайте об истории (сюжете, драматургии), а не хорроре, триллере или мистике - они условны и не диктуют рамок: сильные авторы наоборот расшатывают каноны, совмещая несовместимое.

И, заметьте, серьезные писатели не стремятся пугать. «Страшно / не страшно» - это тоже условная категория. Делать ставку на нее бессмысленно. Основной критерий - один: вовлечь читателя в историю, а страшно ему будет или интересно - другой вопрос. Порог страха у всех разный, порог интереса, в основном, одинаков - о нем говорят законы драматургии. Поэтому стоит сделать упор на композицию всего текста. На романах этому научиться нельзя. Пишите короткую форму - там сразу будет понятен результат. Участвуйте в конкурсах рассказов - разных жанров.

И помните правило: "Слушай всех, но никого не слушай".