О книгах

Автор: Юрий Григорьев

Андрон Кончаловский говорит об интеллектуальной деградации молодёжи. Можно отнестись к этому, как к старческому брюзжанию, но в его словах есть логика. Технологическая революция привела к доступности информации. Чтобы получить ответ на вопрос, современному человеку можно не думать, а спросить нейросеть. Предыдущему поколению надо было хотя бы "погуглить" и почитать статьи из набора ссылок. Теперь не надо и этого. Не надо даже рыться в Википедии. Спросил нейросеть, получил ответ, побежал дальше. Эта доступность информации отучает думать. Способствует этому и перегруженность информацией в современном мире. Мозг не успевает перерабатывать её, отучается критическому мышлению. Процветает поверхностное всезнайство. И, главное, 90% информации в интернете - это информационный мусор, только забивающий голову ненужными фактами и глупостями.

Это серьёзная проблема. Кончаловский предлагает лекарство - регулярное чтение книг, особенно классики. Но для этого сейчас надо иметь волю. Это для старшего поколения, выросшего до эпохи интернета, книга была чуть ли не единственным источником знаний. Сейчас источником знаний стали интернет и нейросети. Книга утратила своё уникальное место в жизни человека, ушла в тень, стала нишевым продуктом.

Знаю, что многие со мной не согласятся. Но вспомните, как было раньше. Любимая книга была твоим богатством. Она стояла в книжном шкафу на виду. Ею любовались, ей улыбались, помнили её запах.

Сейчас книжные шкафы постепенно уходят из квартир, оставляя взамен, в лучшем случае, книжные полки. А зачем? Есть электронный ридер, где свалены в кучу тысячи книг. Большинство из них останется не открытыми. Ритм жизни ускорился, и место чтению - проезд в метро и полчаса на ночь глядя. Да и это время, скорей всего, будет занято "скроллингом" на смартфоне.

Я писал об этом на закате прошлого века в своей книге "Сгоревшие тетради". Тогда ещё не было букридеров, но книги уже начинали переходить в электронные библиотеки на компьютере. Вот этот фрагмент.

Что больше всего удручает лично меня – исчезновение книги. Процесс пошёл – как говорил один великий комик. Нет, они не исчезнут без следа, они перекочуют в электронные библиотеки. Их будет даже проще достать, нажатием клавиш на клавиатуре. Но я говорю о другом.

Я говорю о запахе книги. Будущие компьютерные читатели, возможно, даже не поймут – о чём идёт речь?

Это нечто иное, нечто большее, чем простое поглощение информации. Это ощущение книги – как живого существа. Которое говорит с тобой, которое живёт с тобой.

В моем книжном шкафу стоят мои друзья. Это именно мои друзья. Я помню их запах, я вижу цвет их страниц. На них невидимые отпечатки моих пальцев. Во мне – невидимые отпечатки их слов. Мы делим общую жизнь.

Есть книги, которые можно читать и перечитывать. Есть книги, которые не обязательно перечитывать. Но они есть – и хорошо. Это – есть.

Книги – как люди. Чехов говорил: "вот уйдёт Толстой – и всё к чёрту!" Толстой уже мог ничего не писать. Но нужно было сознание, что он – есть. И пока он есть, мир ещё стоит прочно. Есть кому сказать честное и мудрое слово прямо в лицо пошлости и подлости.

Так и я, просто обернувшись, окинув взглядом свои книжные полки, пройдя глазами по корешкам книг, черпаю в них силу и радость, помогающую бороться с неизбежными нелепостями и невзгодами сиюминутной жизни. Я вижу и радуюсь: это – есть. И на этих китах стоит мир.

Будет очень жаль, если книга исчезнет. Впрочем, слово "если" здесь неуместно. В этом временном мире всё исчезает. Не бесследно, но неизбежно.

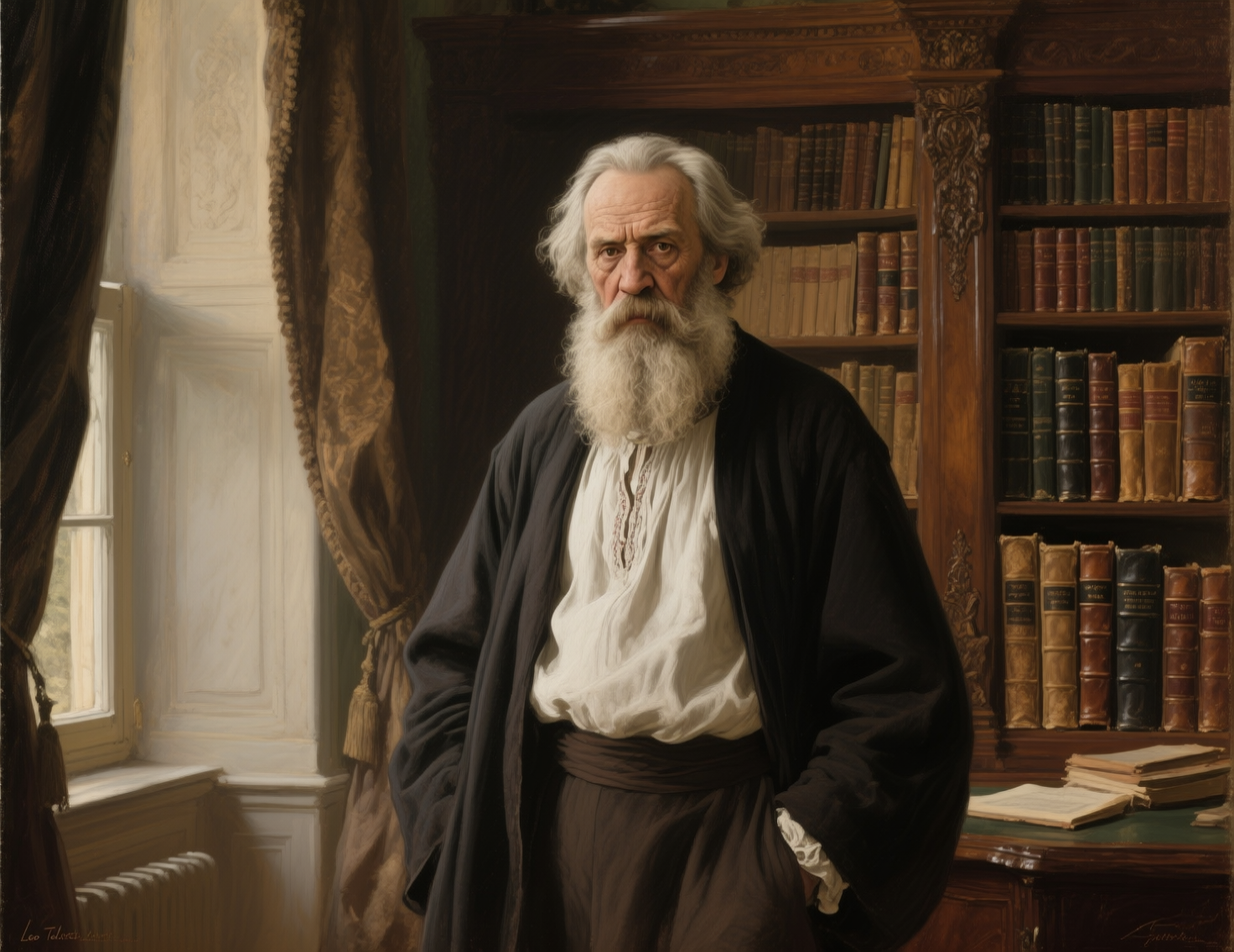

На картинке, сделанной нейросетью GPT-Image, - вариант портрета Паскаля, героя моей трилогии. Но это, видимо, в студенческие годы, когда Индийский океан был далеко.

Паскаль из того поколения, для которого книжный шкаф - уже что-то архаичное. У него в комнате была вот такая небольшая книжная полка, где стояли книги по программированию, пара-тройка книг фантастики и стопка компакт-дисков.

Его спорное мнение о литературе можно найти в книге "Замок".

Сейчас время – смертельное для литературы, – пояснил Паскаль, – переходное время. Может быть, потом всё утрясётся, пыль осядет и появится что-то стоящее... Интернет убивает литературу. Такое ощущение, что прорвало плотину и хлынул полноводный словесный понос. Люди не понимают, что писатель – это не тот, кто умеет писать. Писатель – это биография, внешняя и внутренняя, это особые способности, наблюдательность и психология, это, наконец, божий дар, под названием – талант. А Господь очень скуп на дары, и не каждому кладёт руку на голову. Писателей не делают на конвейере – в литературном институте и на литературных сайтах. Никто этого не понимает. Кажущаяся простота писательского мастерства очень многих уводит на ложную дорогу, где их ждут только разочарования и потерянное время жизни, которое можно было потратить с большей пользой.

Может, литература вообще уже не нужна? Может быть, интернет её похоронил? Останется что-нибудь легковесное, «ненапряжное» – детективы, мелодрамы, фэнтези, а всё остальное пространство займёт нон-фикшн... Времена Толстого, Достоевского, Чехова остались позади. В век «хай-тека» их быть не может. Я думаю, если бы Толстой жил сейчас, его «Война и мир» пылилась бы на книжных полках магазинов. Она получила бы восторженные отзывы критиков, но кто их читает, кроме самих критиков и писателей? До школьных хрестоматий она бы уже не добралась.

Нейросеть Qwen считает, что это Лев Толстой. Не будем с ней спорить. :-)

Всем мира!