Генерал Маниковский против буржуазии.

Автор: НиксерПрисоединюсь к обсуждению темы об грабителях капиталистах и генерале от ГАУ Маниковском.

Генерал Маниковский против царя и "исторической России"

Цены на снаряды в ПМВ по данным генерала Маниковского и в реальности

Довольно известный диалог, который часто приводят как показатель коррупции поздней империи и полной проф непригодности царя.

Николай II: На вас жалуются, что вы стесняете самодеятельность общества при снабжении армии.

Маниковский: Ваше величество, они и без этого наживаются на поставке на 300%, а бывали случаи, что получали даже более 1000% барыша.

Николай II: Ну и пусть наживают, лишь бы не воровали.

Маниковский: Ваше величество, но это хуже воровства, это открытый грабёж.

Николай II: Всё-таки не нужно раздражать общественное мнение.

А если задуматься, то так ли все однозначно? Начать с того, что военные во всех странах просчитались, войну не удалось выиграть за несколько месяцев, как все прогнозировали. До военные запасы быстро подходили к концу, государственные военные предприятия не справляются с необходимыми объемами, надо было срочно переводить частные гражданские предприятий на производство военных товаров. Теперь вопрос, от куда буржуазии брать средства на перевод промышленности на военные нужды? А ведь по окончанию войны столько снарядов и пушек будет не нужно, затем предстояло обратно заводы переводить на выпуск гражданских товаров, а это тоже расходы.

По сравнению с государственными военными предприятиями частным нужно дважды перестраиваться, а значит в цену тех же снарядов приходится добавлять наценку в компенсацию этих расходов. Из-за этого в любом случае у частников будет дороже. Полученная сверх прибыль на военных заказах пойдет на компенсацию этих расходов. Так было не только в России, так было во всех странах, но только в России это вызвало общественное негодование.

От чего так случилось именно в России? Началось все с подачи военных.

Путиловский завод в 1915-1917 годах.

В декабре 1914 — январе 1915 г. Ставка заявляла, что именно нехватка снарядов и винтовок заставила русскую армию перейти от наступления к обороне, и это истолковывалось в Петрограде как сваливание полевым командованием своей вины на органы снабжения. От начальника ГУГШ М.А. Беляева ген. Е.К. Смысловскому, по его словам, неоднократно приходилось слышать, что, предъявляя заведомо неисполнимые требования, Ставка старается «заручиться для будущего “документом”: “Мы, дескать, требовали, но нам этого не дали, а потому нас и нельзя винить...”».

Уже после войны Маниковский обоснует, что снарядный голод по преимуществу был выдуман.

О снарядном «голоде» и «босоногом воине»

Следовательно, к 1 января 1915 года русская артиллерия расстреляла 2,3 млн. снарядов. С учетом неизрасходованного довоенного запаса и нового производства, Россия вступила в 1915 год, имея 4,5 млн. снарядов. «Всякий непредубежденный, хотя бы и очень строгий критик согласился, что кричать при таких условиях о катастрофе из-за недостатка выстрелов, когда их израсходовано было всего 37%, или немного более одной трети всего запаса, как будто не резон. И во всяком случае приостанавливать, а тем паче отказываться по этой якобы причине от выгодных стратегических операций достаточных оснований не было.

При том военным нужно было указать способ выхода из сложившийся ситуации.

В мае, в «тяжелые дни» отступления, великие князья Николай Николаевич (верховный главнокомандующий) и Сергей Михайлович решили, что такой популярный шаг, как изъятие известнейшего завода в казенное управление, поможет им выгородить себя, и для исполнения столь острой меры удобными подставными фигурами могут послужить вожди оппозиционной «общественности»: нужно лишь вынудить их «не только критиковать, но и активно действовать». «Родзянко так много шумит, пусть же он теперь сам поработает, а участие его снимет у них возможность потом критиковать сверхмеры, т. е. реквизицию заводов», — пояснял этот замысел Сухомлинову Янушкевич.

И оппозиция ухватилась за такое решение. С подачи военных они смогли вмешиваться в дела государства и обороны, появились Военно-промышленные комитеты. Оппозиция получила инструмент давления, как на правительство, так и на промышленников. Председателем Государственной думы М.В. Родзянко стал главным проводником идеи скорейшего передачи заводов в казенное управление. Подобные решения с одновременной критикой промышленников получали одобрения общественности. Пальчинский — представитель горнопромышленников Урала отмечал, что в обществе распространены взгляды «на промышленников, как на пиявок, присосавшихся к здоровому народному телу».

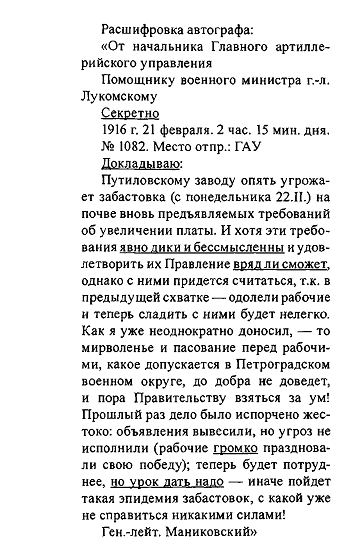

Оппозиция принялась раскачивать общественное мнение, подбивая рабочих на выступления. Как вышла ситуация с секвестром (по сути национализацией) Путиловского завода.

18 февраля (3 марта) забастовала лафетно-штамповочная мастерская Путиловского завода. Рабочие, учитывая инфляцию военного времени, требовали 50-процентной прибавки к зарплате. Дирекция готова была пойти лишь на 20-процентное повышение. Рабочие не снимали своего требования, и в ответ мастерская была уволена в полном составе. Тогда сидячая забастовка охватила весь завод – крупнейший в России. При начале забастовки часть мастеров и рабочих, не желавших поддержать стачку, подверглась избиению, после чего они были вывезены на тачках за пределы заводской территории. Флагман российской военной промышленности перестал выдавать продукцию для фронта. Был объявлен локаут, то есть предприятие закрылось на неопределенный срок.

Весьма характерной была реакция члена Государственного Совета М.А. Стаховича, который заявил, «что деятельность завода протекала бы спокойно, если бы члены Государственной Думы не ездили на завод и не вели там переговоров с рабочими.» Путилов в разжигании забастовки обвинил Рабочую Группу ЦВПК. Генерал А.Н. Крылов — старший из представителей от правительства на заводе заявил о том, что волнения имеют политическую подоплеку и вызваны социал-демократической агитацией, которая ведет Рабочая Группа ВПК и публичные заявления Гвоздева. Милюков подверг критике правильность выводов доклада Крылова и привел в пример Англию, в которой, по его мнению, с забастовками во время войны боролись не репрессиями, «но путем переговоров властей». Требования рабочих о повышении заработной платы на 70% лидер кадетов счел не чрезмерными. С его слов забастовка вызвана «патриотическими» настроениями рабочих, их «недоверием к администрации завода, подозреваемой в германских симпатиях.

Нам говорят, что крайние партии жаждут крови и думают использовать Путиловский завод для устройства беспорядков. Секвестр завода, переход завода в казну якобы успокоит рабочих... Но, гг., правительство идет по ложному пути, по пути социализма.

А. И. Путилов

28 февраля (12) марта вышло распоряжение Поливанова о секвестре завода, состав нового правления был преимущественно военным. Критик буржуазного накопления генерал Маниковский сразу начало с репрессий, около 150 рабочих уже в первый день были арестованы, свыше 2 тыс. рабочих, в основном молодых, были призваны в армию. Часть активных забастовщиков были сразу же направлены в дисциплинарный батальон. С фронта, из запасных полков, Кронштадтской крепостной артиллерии на завод прибывали тысячи замуштрованных, запуганных военно-полевыми судами солдат, которыми заменяли призванных в армию рабочих. Сначала солдатам разрешалось селиться на частных квартирах, но разместить таким способом всех вблизи предприятия было невозможно, и в июне 1916 г. заводская территория стала обрастать палаточным городком.

В ответ на действия генерала Маниковского на Путиловском начались волнения на других заводах Петрограда. В основном они охватили предприятия, расположенные на Выборгской стороне. В забастовках приняли участие десятки тысяч человек, причем часть рабочих, не желавших принимать участие в беспорядках, снимались забастовщиками с рабочих мест силой.

После ликвидации забастовки в Петрограде и перехода Путиловского завода в казенное управление в разных концах империи на многих частных предприятиях, исполнявших военные заказы, развернулось стачечное движение с требованиями национализации. Из Екатеринославской губернии Департаменту полиции доносили о «тревожном» настроении, вызванном сообщениями печати «о забастовках и происходящих эксцессах» на Путиловском заводе и «отобрании завода в казну». «Большую неосторожность» усматривало губернское жандармское управление в данном газетам разрешении печатать эти сообщения. Но и сменивший Поливанова военный министр Шуваев позволил себе публичные высказывания о том, что заводчики, выполняя военные заказы, наживают «на этом деле до 400%, а некоторые 800%, 1200% и даже 2400% прибылей». И это в условиях «возрастающей с каждым днем дороговизны», пояснял начальник ГЖУ, когда «не хватает заработка рабочим на жизнь… Газеты с указанными заметками брались и читались нарасхват, не было никакой необходимости в агитации партийного элемента». Вслед за отрицанием права получать скандальные прибыли «основания потеряла и сама частная собственность». Стачки с требованиями отнять заводы у частных собственников продолжались с апреля до середины лета 1916 г., вынуждая власти вводить на заводы роты солдат, объявлять локауты, отправлять тысячи рабочих на призывные пункты, в исправительные батальоны. Ничто не помогало, и Отдел промышленности Министерства торговли и промышленности вынужден был опубликовать специальное разъяснение, объявляя в нем, что «забастовки ни в коем случае не являются основанием для взятия предприятий в управление казны». С большими усилиями волну этих специфических стачек удалось сбить.

Эти события беспокоили и Ставку, в феврале 1916 года ген. М.В. Алексеев подал императору докладную записку о желательности разгрузить Петроград от рабочих путем эвакуации части заводов вглубь страны. Записка не получила одобрения Николая II от того, что это вызывало сопротивление в Рабочей Группе ЦВПК, которая в февральские дни 1916 года выступило с обращением, которое по цензурным соображениям не было опубликовано, однако получило при этом широкую огласку. «Рабочая группа, прежде всего, — говорилось в обращении, — считает своей обязанностью заявить, что главную причину движения она усматривает в глубоком недовольствии масс своим экономическим, и особенно правовым положением, которое за время войны не только не улучшилось (?! — А.О.), но претерпевает резкое ухудшение. Целый ряд законов, произведенных в порядке 87 ст., порядки и обязательные постановления военной власти, отдающей рабочих в распоряжение военно-полевых судов, превращающая рабочие массы, лишенные к тому же малейшей видимости свободы коалиций, в закрепощенных рабов, определенно толкает их к стихийному протесту. Стачка становится единственным выходом, в который по всяким заводам выливается такой протест. Считая стачку одной из вполне законных форм рабочего движения, Рабочая Группа, однако, не забывает о том, что прибегающий к этому оружию защиты своих интересов рабочий класс не может не учитывать в каждый данный момент всех обстоятельств окружающей обстановки. Обстоятельства же, сложившиеся вокруг настоящего движения, определенно неблагоприятны для рабочего класса. Разрозненные изолированные от движения рабочих других городов и от движения всех других прогрессивных слоев общества попытки, в форме стачечных протестов, отдельных частей рабочего класса создают положение, при котором подобные стихийные вспышки лишь ослабляют и разбивают нарастающий конфликт всего русского общества с властью.»

По сути оппозиция пользуясь войной получило доступ к власти которую стала использовать для раскачки ситуации в стране. Для этих целей и разжигалась в прессе истерия по поводу сверх прибылей капиталистов. При том, при первой же возможности, сами к ней и присосались. Диалог царя и генерала ГАУ не о промышленниках, а об общественности, об оппозиции, что возглавила Военно-промышленные комитеты. И эти комитеты занимались не просто распределением гос финансирования, но и политикой, требуя Кабинета общественного доверия, а самих же прилипших к военным заказам оппозиционеров тронут уже было нельзя, о чем царь и сказал генералу.

Если в начале военные сами вовлекли в это дело оппозиционеров, то теперь у них назрел меж собой конфликт и царь ни одну из сторонне не поддержал. Как и оппозиция военные тоже хотели получить больше власти. Маниковский специально фальсифицировал итоговые данные по цене изделий частных и государственных предприятий. Этим он хотел дискредитировать Военно-промышленные комитеты. Администрация Путиловского завода, принимая от ГАУ новые заказы, под давлением Маниковского соглашалась на цены, пониженные по сравнению с ценами по заказам частным заводам, исключая из калькуляции цен не только «коммерческую прибыль завода», но иногда и расходы производственного характера. Не учитывалась не только амортизация оборудования, но и субсидии из иных гос фондов. При этом использовался труд военных, да и было больше возможностей не повышать зарплаты рабочим.

Ситуация сложившиеся на Тульском заводе.

Жизнь тульских рабочих при условии понижения заработка, отсутствия в Туле мяса и страшном вздорожании питательных продуктов и предметов обмундирования делается непосильно тяжелой. Озлобленность рабочих против торговцев растет с каждым днем и может, в конце концов, вылиться в форме разгрома лавок и базаров, в чем рабочие, судя по разговорам, видят средство к уменьшению роста дороговизны.

Генерал-майор Иелита фон Вольский

ГАТО, ф.1300, оп.1, д.765, лл. 316-317.

А может надо было государству поднять расценки на труд до уровня капиталистов и тогда не потребовалось бы громить лавки и базары? Но как тогда обосновывать, что государственные предприятия поставляют продукцию дешевле?