"Нужны ли нам такие подарки?"

Автор: Дмитрий Кош(Цикл статей "Возмездие")

Попытки узнать мнение власти о выставке «немецкого художника» и об отражении ее в провластных СМИ дальше чиновного «околофутбола» не прошли. (Что делало честь ректору академии, не побоявшемуся принять удар на себя). Главное лицо департамента было неуловимо, а те, с кем удавалось войти в контакт делали невинное лицо (простите за тавтологию), а варианты ответов на наши вопросы варьировались от, мол, «а че такова», до «как вы можете замахиваться на укрепляющиеся ростки дружбы между нашими странами?». Стало понятно, что без дубины эту поленницу не разломать. И мы сосредоточились на подготовке двухдневного пикета в центре города. Часть ребят делала оборудование, другие – листовки, мы с Артемом пошли в архивы за дополнительными материалами, а наша коллега Алла Михайловна взялась концептуально разобрать, что же это за подарочек от немцев. И с чем его едят. Вскоре был готов отличный материал, который расставил все точки над «и».

А нужны ли нам такие подарки?

На официальном сайте Смоленского государственного музея-заповедника 3 октября сего года появилась информация о том, что «28 сентября в Художественной галерее города Смоленска состоялась торжественная церемония передачи нашему городу пятнадцати произведений немецкого художника-витражиста Франца Ниссена. Передача его картин приурочена к юбилею города, с которым Ниссена связывают несколько лет военной службы на Восточном фронте.».

22 октября этот же сайт порадовал нас следующей информацией:

«Акварели, рисунки и фотографии передал в смоленский музей председатель общества «Круг друзе Хаген-Смоленск» Ханс-Вернер Энгель. Картины принадлежали сыну и внучке автора.

В декабре 2012 года Беатрикс Ридерер, внучка Франца Ниссена, обнаружила в интернете сайт общества «Круг друзей Хаген-Смоленск». Она, ее дядя и мама передали обществу многочисленные работы Ф. Ниссена, которые он в 1942-1943 написал в Смоленске. Франц испытывал симпатию к Смоленску и его жителям, что отразилось в его произведениях.».

Военная служба на Восточном фронте в 1942-1943 годах в Смоленске означает только то, что Франц Ниссен находился здесь в качестве оккупанта. Почему об этом надо говорить так витиевато и не называть вещи своими именами?

Естественно, захотелось посмотреть на оккупированный Смоленск глазами человека, который «служил в звании сержанта писарем», и обязанности которого «позволяли ему в свободное время заниматься любимым делом – этюдами, карандашными набросками, портретами, акварельной живописью и сценографией для солдатских вечеринок».

Что же я увидела на выставке?

«Портрет мальчика». Парнишка лет 10-12, сидящий на зеленеющем взгорке и расслабленно улыбающийся голливудской улыбкой.

«Девушка с гитарой». Красивое и задумчивое лицо в предвкушении чего-то романтического.

«Окрестности Смоленска». Рыбак на берегу озера под раскидистым деревом. Природа – само спокойствие.

«В окрестностях Смоленска». Та же идиллия

«Рынок в Смоленске». На переднем плане (на фоне базарной сутолоки) женщина наливает военному (судя по очертаниям) из крынки в кружку явно не шнапс.

«Смоленская улица», «Виды Смоленска». Смотрю на всё это и думаю, а была ли здесь война?

Вполне возможно, что лично Франц испытывал симпатию к Смоленску и его жителям, что не запятнал свои руки кровью. А его сослуживцы тоже испытывали симпатию? Именно поэтому более 164 тысяч юношей и девушек Смоленщины были угнаны на каторжные работы в Германию?

Фашистская оккупация длилась 26 месяцев. Гитлеровцы повсеместно установили жестокий террор. Вот один из фашистских документов (И. Смирнов, Биография мужества, 1968, стр.134):

ОБЪЯВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЮ

КОМАНДОВАНИЯ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

12 сентября 1941 г.

С 16 сентября с.г. вступают в силу нижеследующие усиленные постановления:

1. Кто укроет у себя красноармейца или партизана, или снабдит его продуктами, или чем-либо поможет (сообщив ему, например, какие-нибудь сведения), тот карается смертной казнью через повешение. Это постановление имеет силу также и для женщин.

2. В случае если будет произведено нападение, взрыв или иное повреждение каких-нибудь сооружений германских войск, как-то: полотна железной дороги, проводов и т.д., то виновные будут в назидание другим повешены на месте преступления. В случае же если виновных не удастся немедленно обнаружить, то из населения будут взяты заложники. Заложников этих повесят, если в течение 24 часов не удастся захватить виновных, заподозренных в совершении злодеяния, или злоумышленников виновных. Если преступное деяние повторится на том же месте или вблизи него, то будет взято, и при вышеприведенном условии повешено двойное число заложников.

Главнокомандующий армией.

В конце 70-х годов мне довелось участвовать в школьном походе по местам сожженных фашистами деревень в Духовщинском районе Смоленской области. Мы собирали воспоминания местных жителей. Вот одно из них.

Женщина прятала у себя в доме раненого военнослужащего, попавшего в окружение. Когда в деревню нагрянули гитлеровцы, она показала раненому ближайшую безопасную дорогу в лес. Фашисты не заставили себя долго ждать (нашёлся в деревне предатель). Женщину стали допрашивать, она отнекивалась. Тогда у неё на глазах стали убивать по очереди её детей. Но она всё равно молчала. Фашисты оказались настолько бесчеловечными, что, убив всех её детей, саму женщину оставили в живых. Человеческий разум не смог этого перенести – она сошла с ума.

Почему же её портрет не написал Франц Ниссен? Или портрет любой другой, убитой горем русской матери? Например, той, которая подарила жизнь Петру Галецкому. Этот восемнадцатилетний паренек, не успев заложить под рельсы мины, бросился под паровоз, прихватив с собой 20-килограммовый заряд тола и гранату, подорвав тем самым эшелон с горючим.

Почему Ниссен не написал портрет двадцатилетней разведчицы Ольги Ржевской. Её поймали, когда она зашла в свою деревню, чтобы повидаться с матерью. Девушку долго мучили: и в Ельне, и в Спас-Деменске, и в Рославле. Уже в рославльской тюрьме Ольге надели петлю на шею и вышибли из-под ног табуретку… А потом её вынули из петли и вернули к жизни, чтобы через несколько дней расстрелять[1].

Смоленщина не покорилась врагу. Люди предпочитали, говоря словами Долорес Ибаррури, умереть стоя, нежели жить на коленях.

На территории Смоленской области было обнаружено свыше 300 братских могил и кладбищ, в которых покоится прах 175 тысяч воинов Советской Армии, 20 тысяч партизан, более 350 тысяч советских военнопленных и мирных жителей, расстрелянных и замученных фашистами. Только на территории Смоленска и его пригородов расположено более 80 братских могил и захоронений с останками около 135 тысяч человек.

Возможно, по прошествии лет Франц раскаялся в том, … что «служил писарем» в германской армии.

А мог ли он не служить? Мог ли он отказаться участвовать в этой бойне народов?

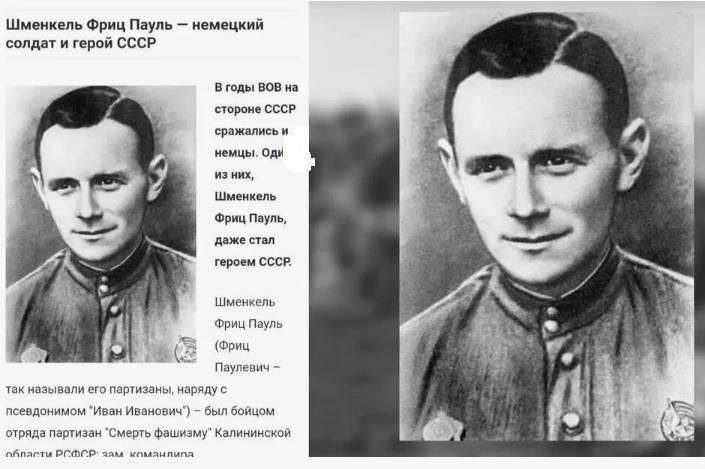

Фото Фриц Шменкель

Мог. И пример тому – Фриц Шменкель, тоже немец. Родился в 1916 году. Его отец был коммунистом и погиб в от рук нацистов. Вступил в Коммунистический интернационал молодёжи Германии. Работал на кирпичном заводе. В был призван в германскую армию. В 1939 году его отправили воевать, но Фриц не хотел служить в оккупационных войсках и за уклонение от воинских обязанностей получил два года тюрьмы. Освободили его в октябре 1941 года и сразу же отправили на Восточный фронт. В конце ноября 1941 года Фриц дезертировал из армии, когда дивизия, в которой он служил, находилась в Ярцевском районе Смоленской области. Скрывался в разных деревнях от карательных отрядов. был задержан в одной из деревень и сдан старосте под охрану. Но в тот же день в деревню вошёл партизанский отряд «Смерть фашизму», и командир отряда забрал немца с собой.

Фото Фриц Шменкель с боевыми товарищами

Фриц на деле доказал, что является антифашистом. Гитлеровцы, узнав о немецком солдате, воюющем в партизанском отряде, обещали за его голову крупную награду.

В марте 1943 года территория, где действовал отряд, была освобождена советскими войсками. За участие во всех крупных операциях отряда, за проявление мужества и отваги Фрица Шменкеля наградили орденом Красного Знамени.

Затем Фриц прошёл соответствующую подготовку в разведотделе Западного фронта и был назначен заместителем командира диверсионно-разведывательной группы. В конце декабря 1943 года его переправили за линию фронта, но вскоре он был схвачен гитлеровцами и 22 февраля 1944 года расстрелян в оккупированном Минске.

Фрицу Шменкелю было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно[2].

А теперь вернемся к Францу Ниссену. Остальные его работы посвящены церковной тематике. Он запечатлел Успенский кафедральный собор, Вознесенский монастырь, собор Троицкого монастыря, Соборную гору и др.

Хочется отметить, что оккупанты не препятствовали возрождению религиозной жизни на захваченных ими территориях. Созданная фашистами Смоленская городская управа, а также их военная комендатура не мешали открытию храмов, совершению богослужений, внехрамовой деятельности.

Фото Собор

Именно в годы оккупации, в марте 1942 года, на Соборе белорусских епископов была учреждена Смоленская епархия в составе Белорусской Православной Церкви, на которую был рукоположен епископ Стефан (в миру Семён Иосифович Севбо) с титулом «Смоленский и Брянский».

На выставке представлены портреты и епископа Стефана, и настоятеля Спасо-Окопной церкви Смоленска протоиерея Николая Домуховского. Здесь же – и их биографии.

19 сентября 1943 года всё духовенство Смоленска вместе с епископом Стефаном эвакуировалось, так как боялось репрессий со стороны советской власти.

Епископ Стефан эвакуировался в , а оттуда в , где в 1946 году вошёл в юрисдикцию РПЦЗ и был назначен архиепископом . Проживал в . Скончался в 1965 году в возрасте девяноста двух лет.

Протоиерея Николая Домуховского судьба занесла сначала в Литву, потом в Чехословакию. В мае 1949 года он был репрессирован военным трибуналом войск МВД Смоленской области и приговорен к двадцати пяти годам лишения свободы. В 1956 году его освободили. Скончался в 1978 году в возрасте восьмидесяти одного года.

Непростые судьбы… Но у меня возникает вопрос: может быть, этих людей гнал отсюда не страх перед репрессиями, а неприятие советской власти?

На сайте Смоленской епархии узнаю, что германское командование в сентябре 1942 года разрешило читать по радио доклады на религиозные темы. Составление таких докладов взял на себя кружок интеллигентов, группировавшихся вокруг Успенского собора. 25 марта 1943 года вышеупомянутый кружок интеллигенции был преобразован в Смоленский Епархиальный комитет по религиозно-нравственному просвещению под председательством самого Преосвященного Стефана. В задачи комитета входило проведение членами комитета религиозно-просветительской работы (радио, газеты, проповеди)[3].

А теперь приведу цитату из работы В.В. Сидоренко «Русская Церковь под германским правлением во время Второй мировой войны. Часть 2»[4]:

«Реалии новой жизни заставляли задумываться о будущем государственном устройстве, о сокрушение большевизма и возрождении новой России. Именно с этой целью вышеупомянутый кружок смоленской интеллигенции обратился с посланием к Гитлеру, изъявляя готовность призвать русское население на борьбу против Сталина и выставить Русскую Освободительную Армию в 1 млн. солдат. Условием с русской стороны было признание границ 1939 года, равноправное положение русского народа и образование независимого русского национального правительства на демократической основе. Текст этого смоленского воззвания был передан в Берлин через фельдмаршала фон Бока. Ответа из Берлина на него так и не последовало.».

Если всё было так на самом деле, то вопрос о причинах возможных репрессий как-то отпадает сам собой.

Но в Смоленске, после эвакуации духовенства, всё же остался один священник – протоиерей Тимофей Глебов, который не захотел покидать город, охранял Успенский собор от разграбления и продолжал совершать богослужения в Успенском соборе и Спасо-Окопной церкви. Никаким репрессиям он позже не подвергался!

Кстати, истинное лицо фашизма проявлялось и в отношениях со священниками. Например, были расстреляны священник церкви села Ярлыково Василий Лоскутов, священник Одигитриевской церкви села Богородицкое Вяземского района Иаков Львов. А Александра Полканова, священника одной из церквей города Демидова, приговорили к повешению за то, что он покинул свою церковь после того, как немцы устроили в ней кабак, и ушел в село Покровское, в котором стал служить и громогласно молиться о даровании победы полководцу Иосифу. Но этого священника успели спасти партизаны[5].

А при отступлении оккупанты уничтожали и храмы, и монастыри. Успенский собор тоже был подготовлен к взрыву, но его, к счастью, успели разминировать солдаты Красной Армии.

Так о чем будут рассказывать экскурсоводы нашим детям, стоя перед рисунками Ф. Ниссена? О восхищении оккупантов нашими храмами? Или о том, как они эти храмы взрывали? О репрессировании тех, кто служил Богу? Или о тех, кто не боялся никаких репрессий, потому что не чувствовал за собой вины?

Был в истории Германии ещё один начинающий художник, который любил рисовать пейзажи, городские здания и соборы. Во время Первой мировой войны он служил сначала рядовым, затем ефрейтором в германской армии. В свободное от службы время умудрялся писать акварели. Звали этого художника Адольф Алоизович.

Давайте представим, что нашему городу «случайно» сделают подарок к очередному юбилею и преподнесут какую-нибудь картину вышеназванного «художника». А почему бы и нет? Ведь «художник» здесь бывал (в марте 1943 года, как раз перед раскруткой Катынского дела). Даже бункер построили к его приезду.

Примут ли власти этот дар? Найдется ли для него «достойное» место в наших музеях?

Вы скажите, что это невозможно, что Гитлер – особый случай, что это абсолютное зло. А почему стало возможным выставлять работы Франца Ниссена? Потому что это зло маленькое? Потому что он служил всего лишь писарем?

Не могу говорить о художественной ценности работ Франца Ниссена, но с исторической точки зрения, на мой взгляд, они не отражают реализма той страшной эпохи.

И если наши власти, возможно, взяли на себя обязательство выставить работы Ф. Ниссена, то место им в музее «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945». Чтобы наши дети смотрели, сравнивали и понимали, что ни за какими «симпатиями к смолянам» нельзя прятать истинную сущность фашизма.

Полячкова А М.

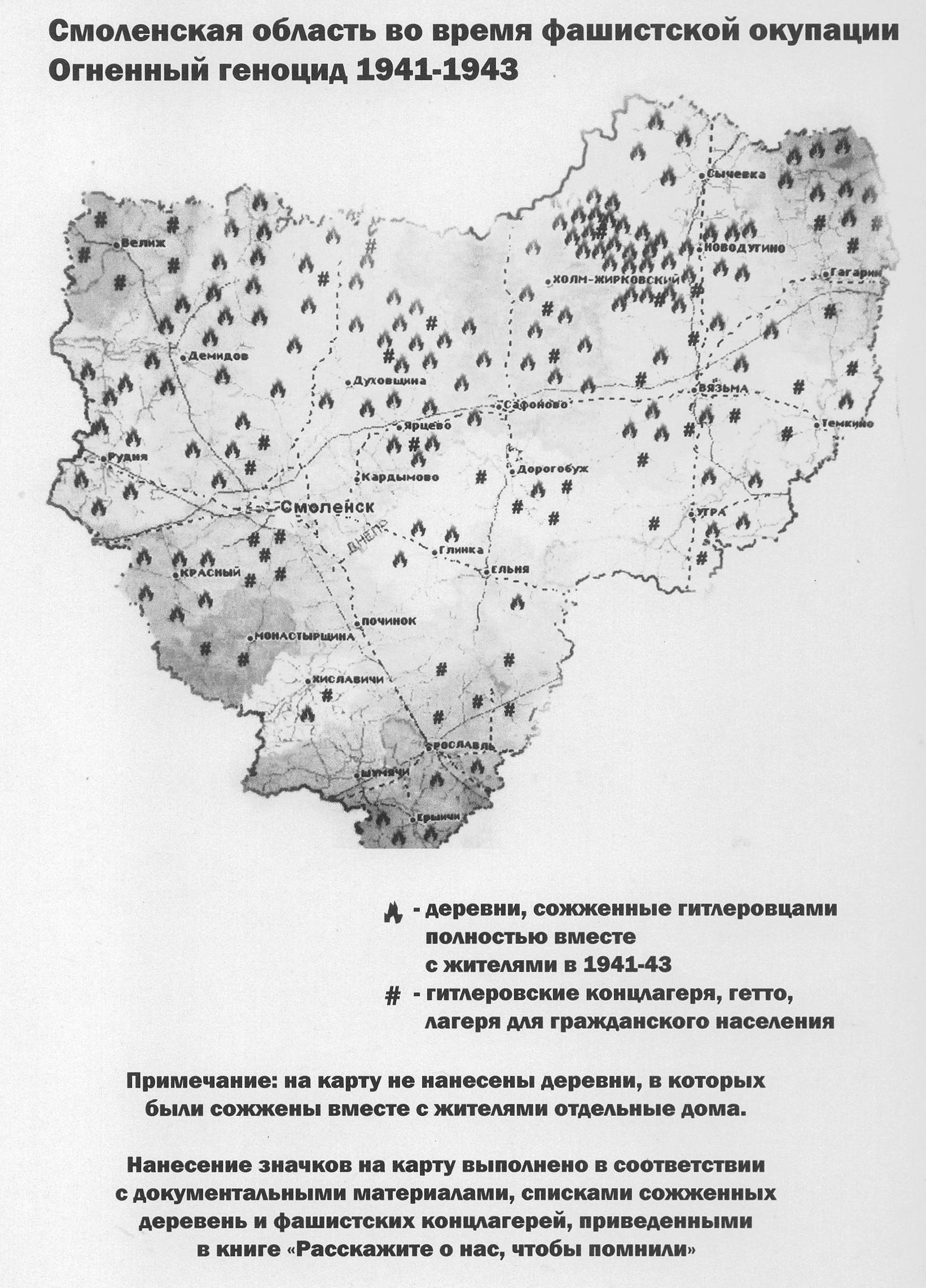

Фото «Карта сожженных деревень».

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]