Пушкинский музей, Курс на север

Автор: Михаил МирнВыставка «Курс на Север» в галерее современного искусства стран Европы и Америки удивила содержанием. Название рисовало перед глазами чумы, оленей, льдины, медведей, атомные ледоколы и полярную станцию «Восток». Оказалось, что выставка является ретроспективой мировых полярных изысканий.

Выставка вспоминает русских мореходов, которые к XVI веку освоили походы за Уральские горы. Называются имена Валентина Серова и Константина Коровина, совершивших по инициативе Саввы Мамонтова путешествие в Архангельские земли, написавших множество этюдов, живописных работ, представивших публике самобытность северной природы. Данные работы на выставке отсутствуют, но поклонники живописи наверняка лицезрели коровинский северный цикл на выставке Передвижников в Третьяковской галерее (эти же работы покажут на декабрьской выставке «Арктика. Полюс цвета»).

|  |  |

|  |  |

Начинается экспозиция с истории о шведском натуралисте Карле Линнее, предпринявшем в 1732-м году одиночное путешествие в Лапландию. За пять месяцев Линней собрал образцы полярных растений, изучил культуру саамов, совершил путешествие по северной части Скандинавского полуострова. В 1737-м году Линней опубликовал трактат о флоре Севера.

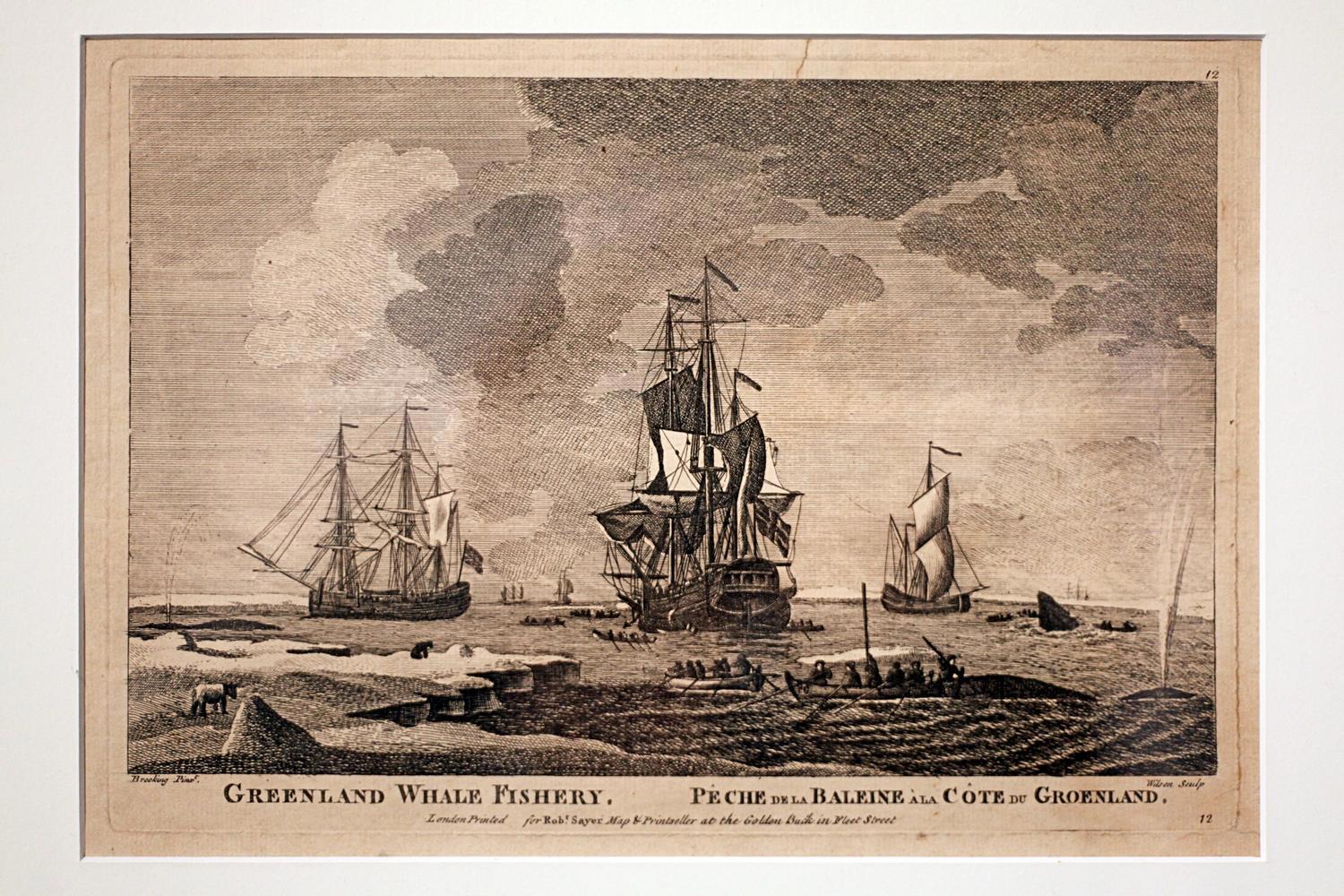

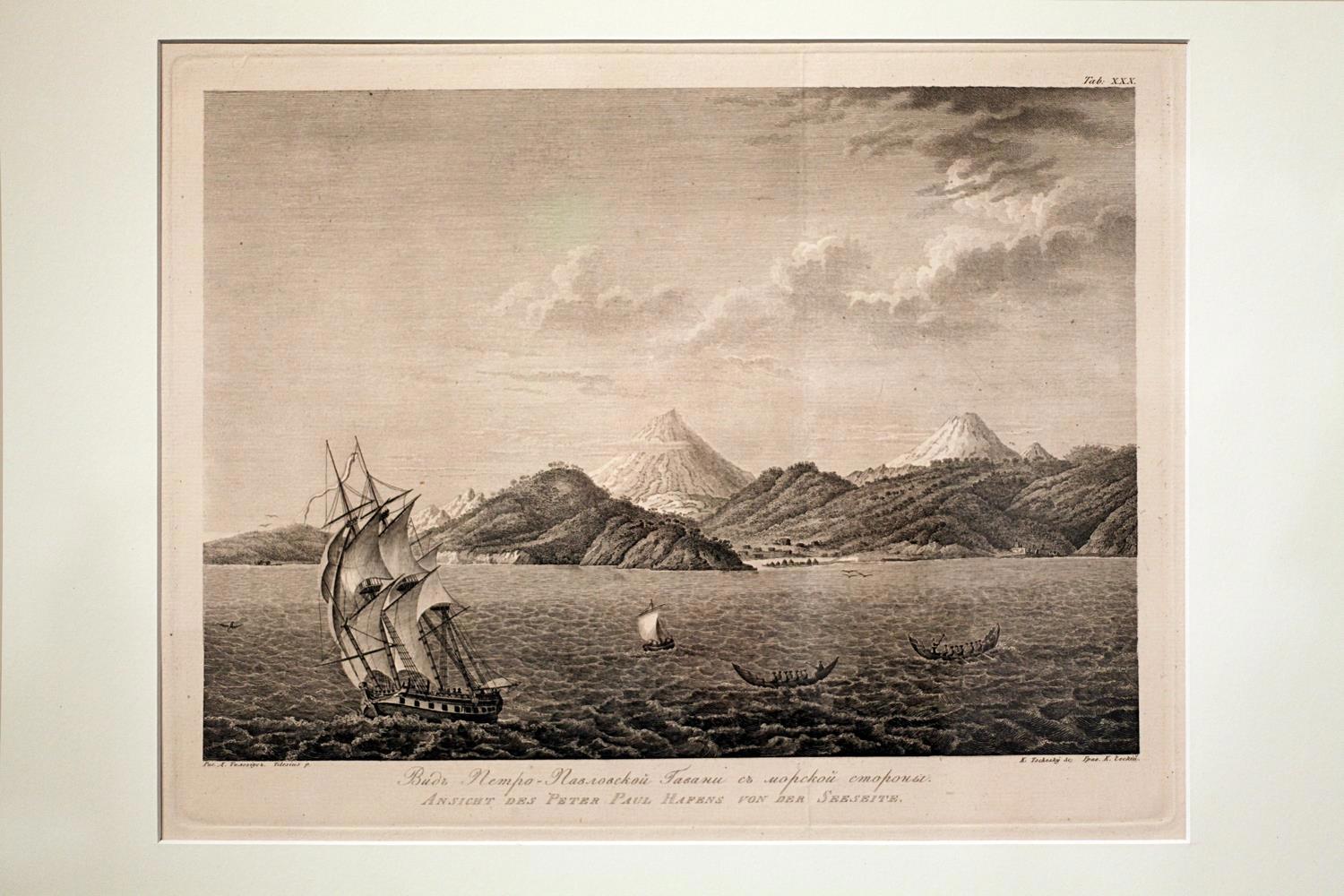

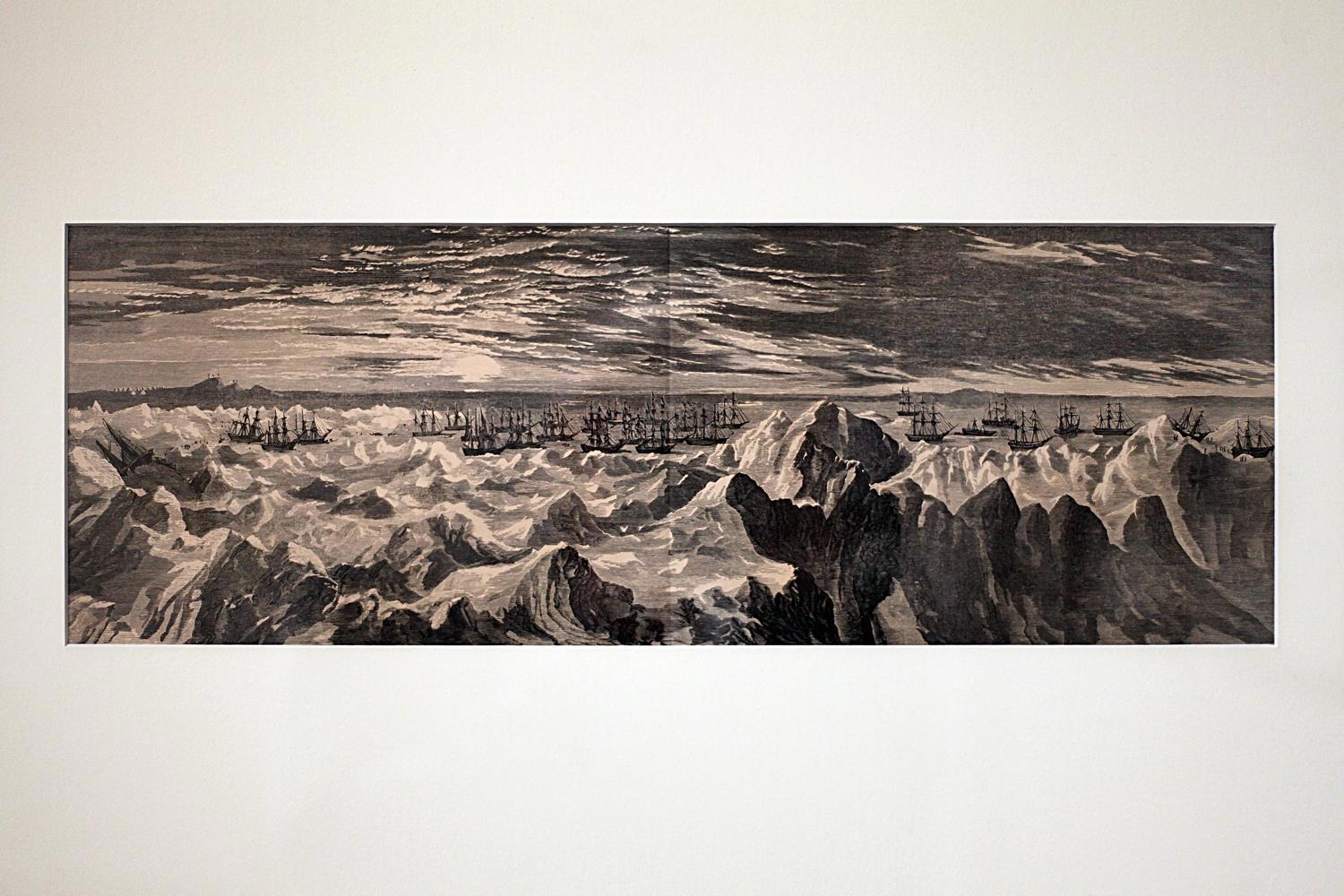

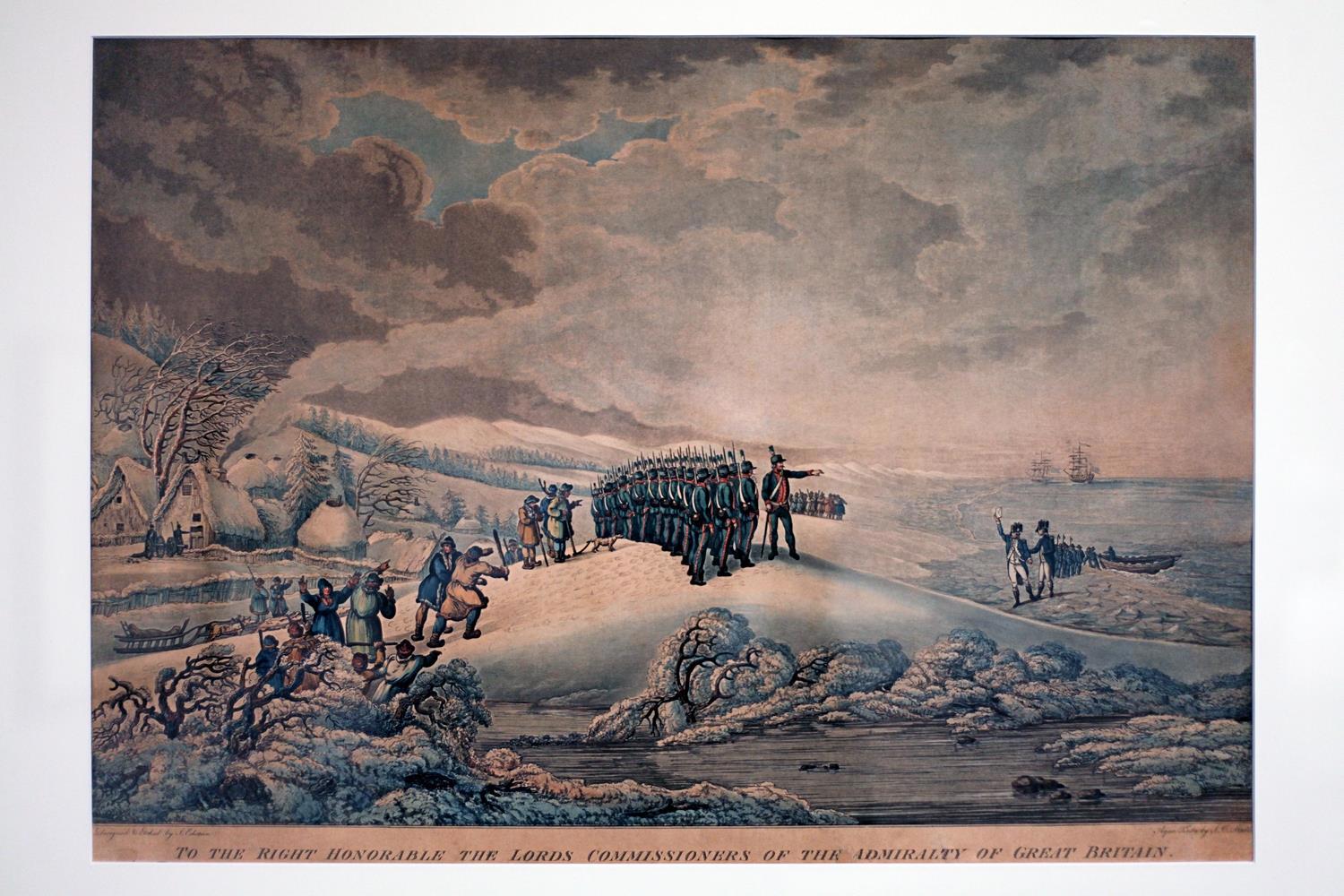

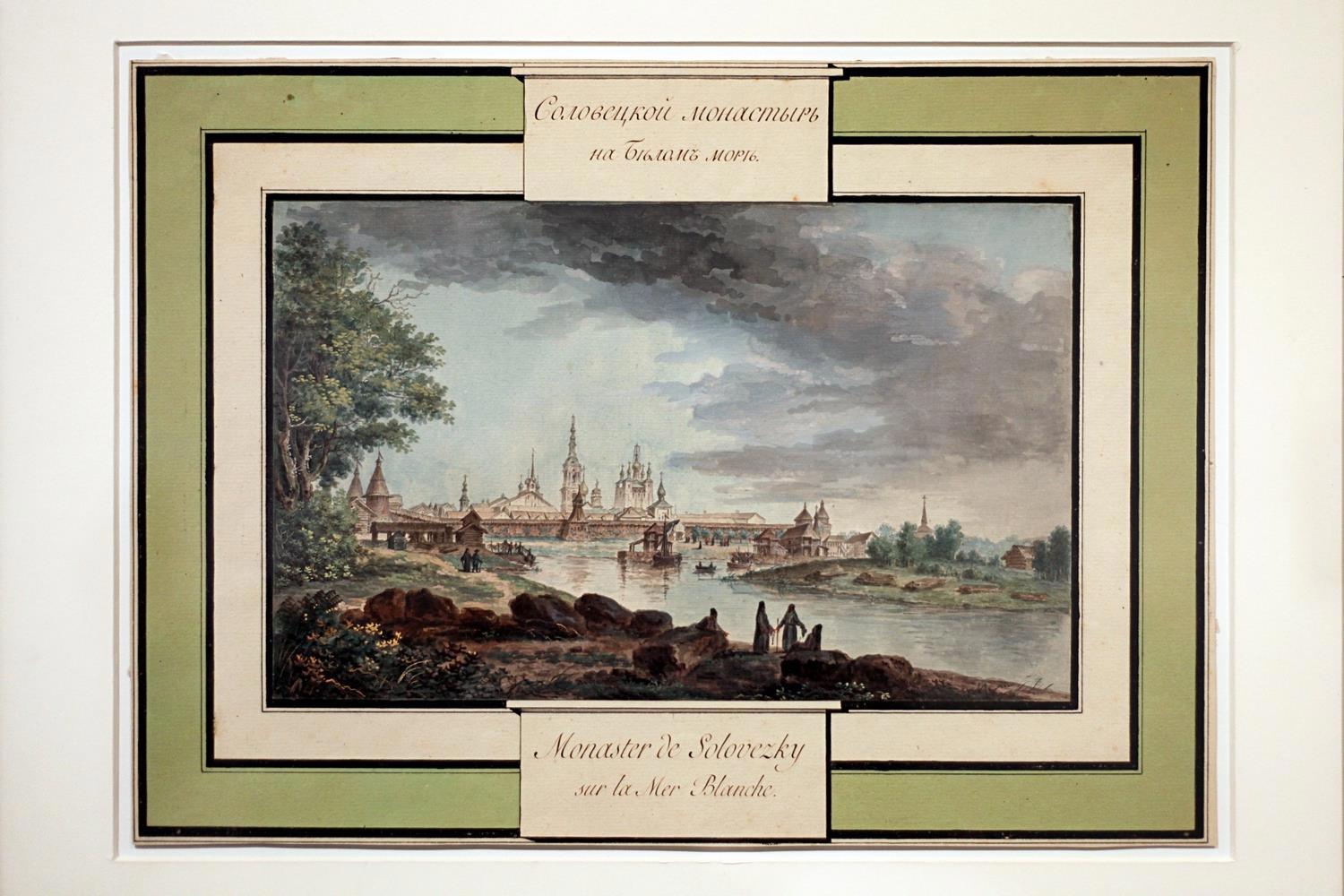

Упоминаются гренландские китобои, демонстрируются рыболовецкие суда, застрявшие во льдах. Есть гравюра с высадкой британской экспедиции на Камчатку, состоявшейся в апреле 1779-го года. Во время высадки в порт Камчатки прибыли два британских корабля, участники третьего кругосветного путешествия Джеймса Кука. Корабли зашли в порт для пополнения запасов воды и продовольствия, а затем продолжили путь. Капитанами кораблей были Чарльз Клерк и Джон Гор.

Представлены работы Вильгельма Готтлиба фон Тиленау, немецкого ботаника, принявшего в 1803-м году участие в кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна. Готтлиб поднялся на борт в качестве врача, но все три года, проведенные в плавании, не расставался с альбомом и рисовал пейзажи, экзотические растения, представителей малых народностей. Иллюстрация вошли в «Атлас к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна».

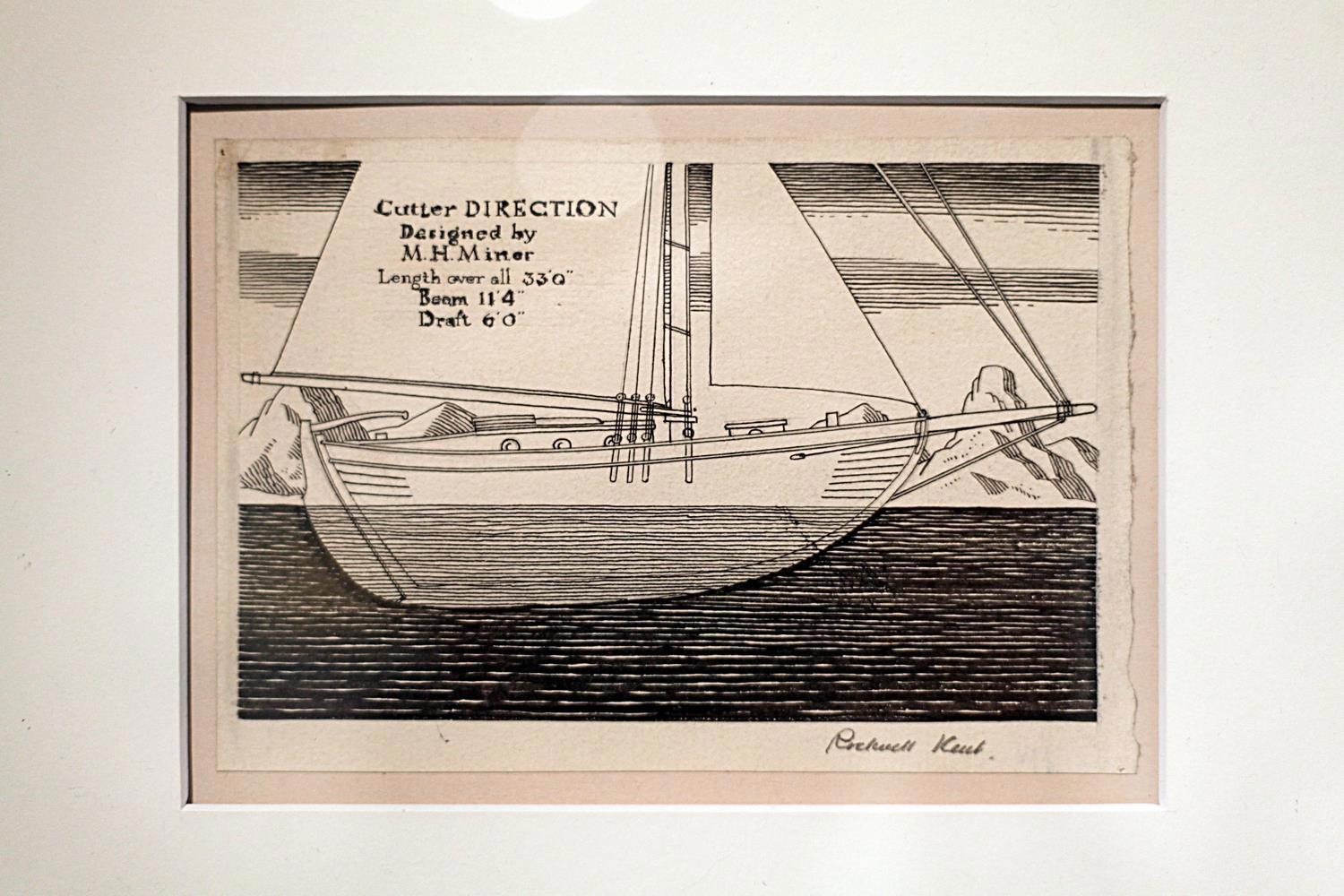

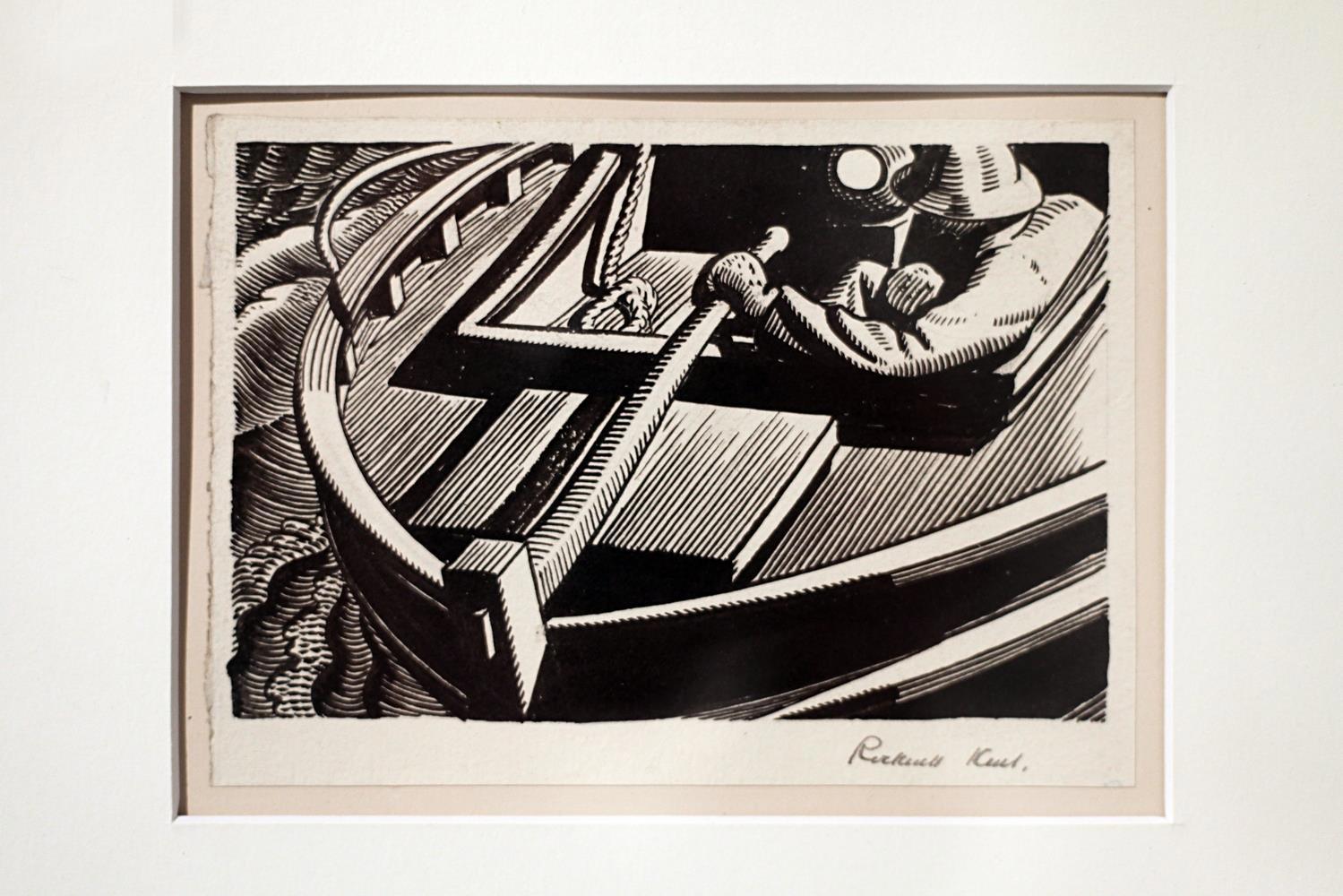

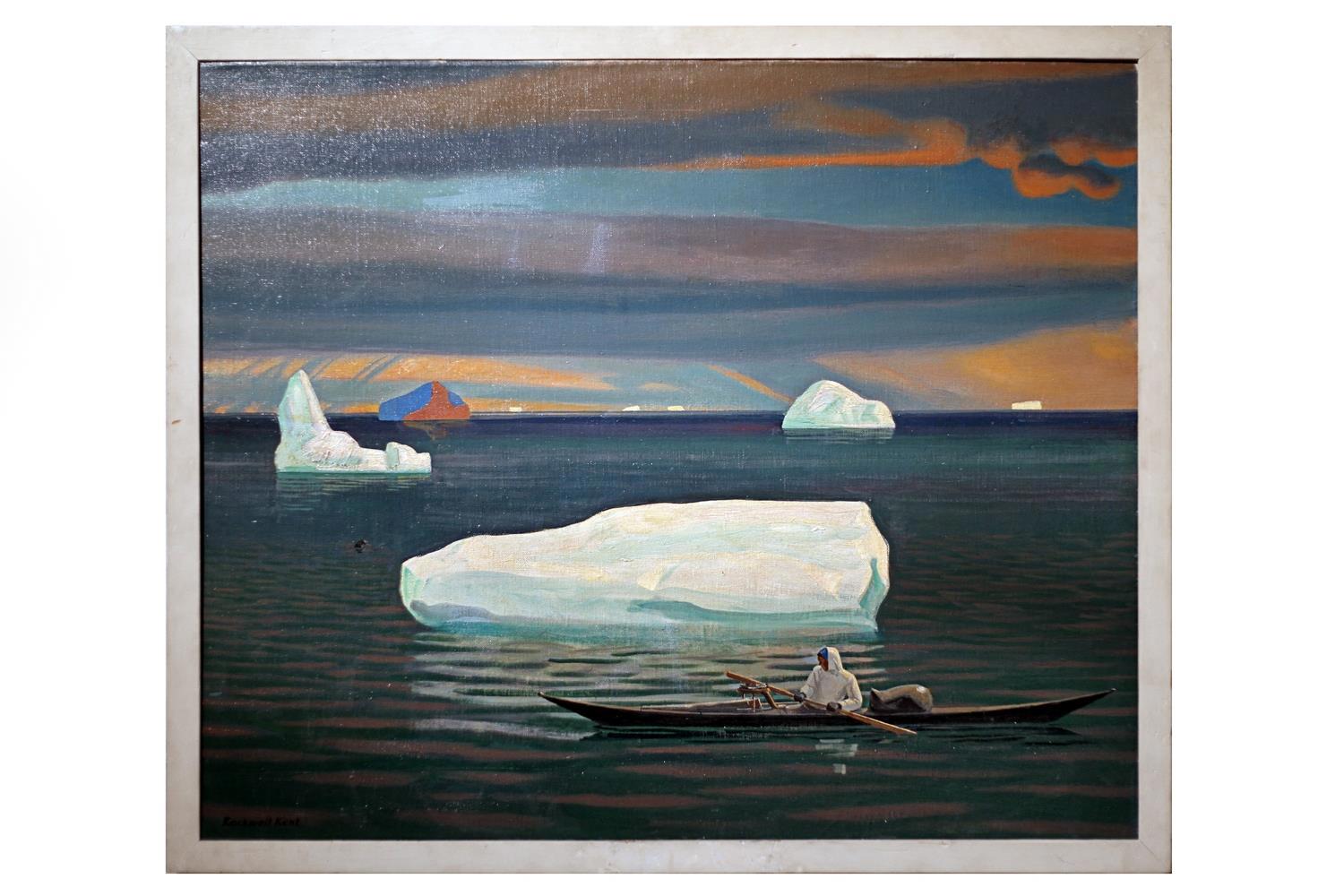

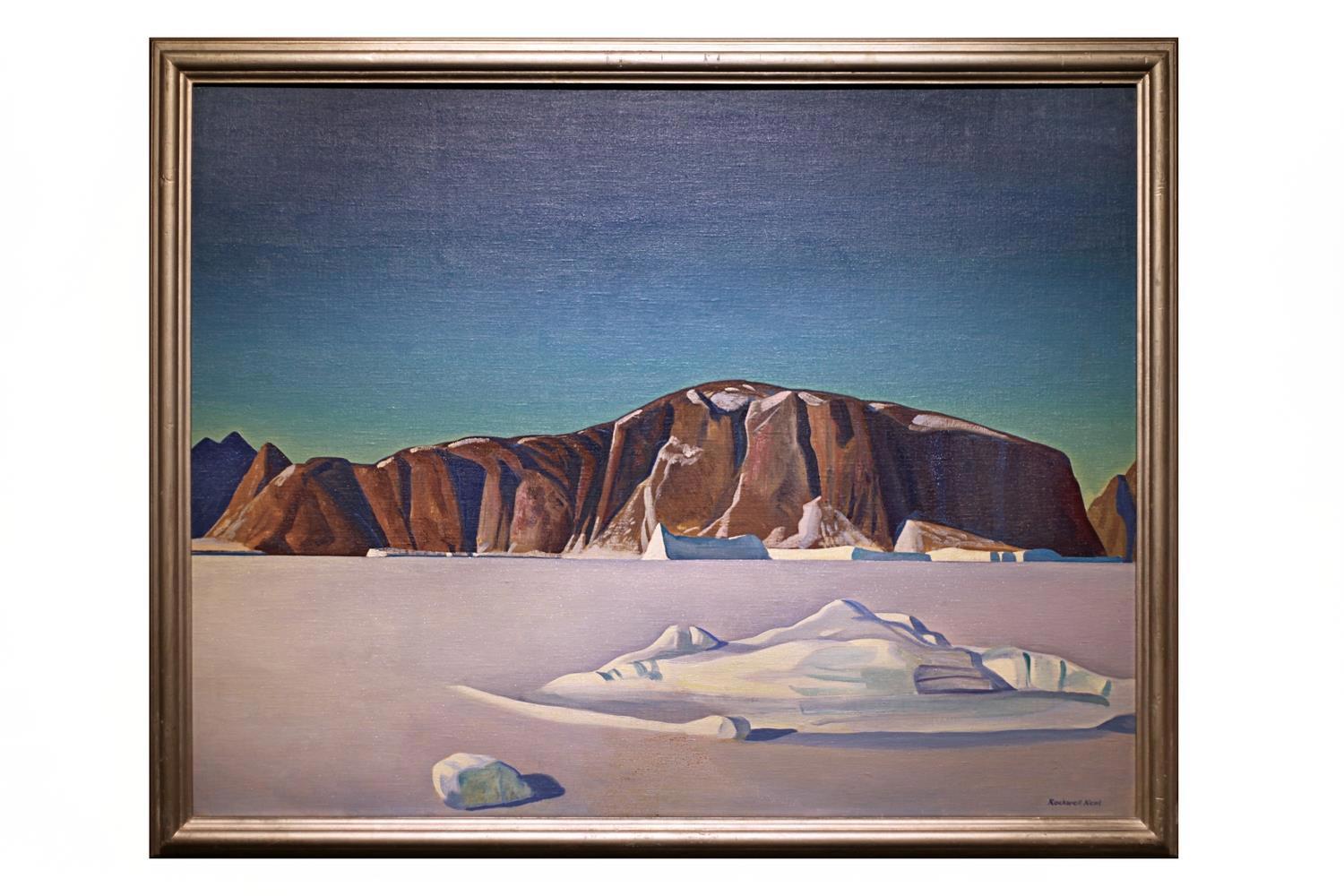

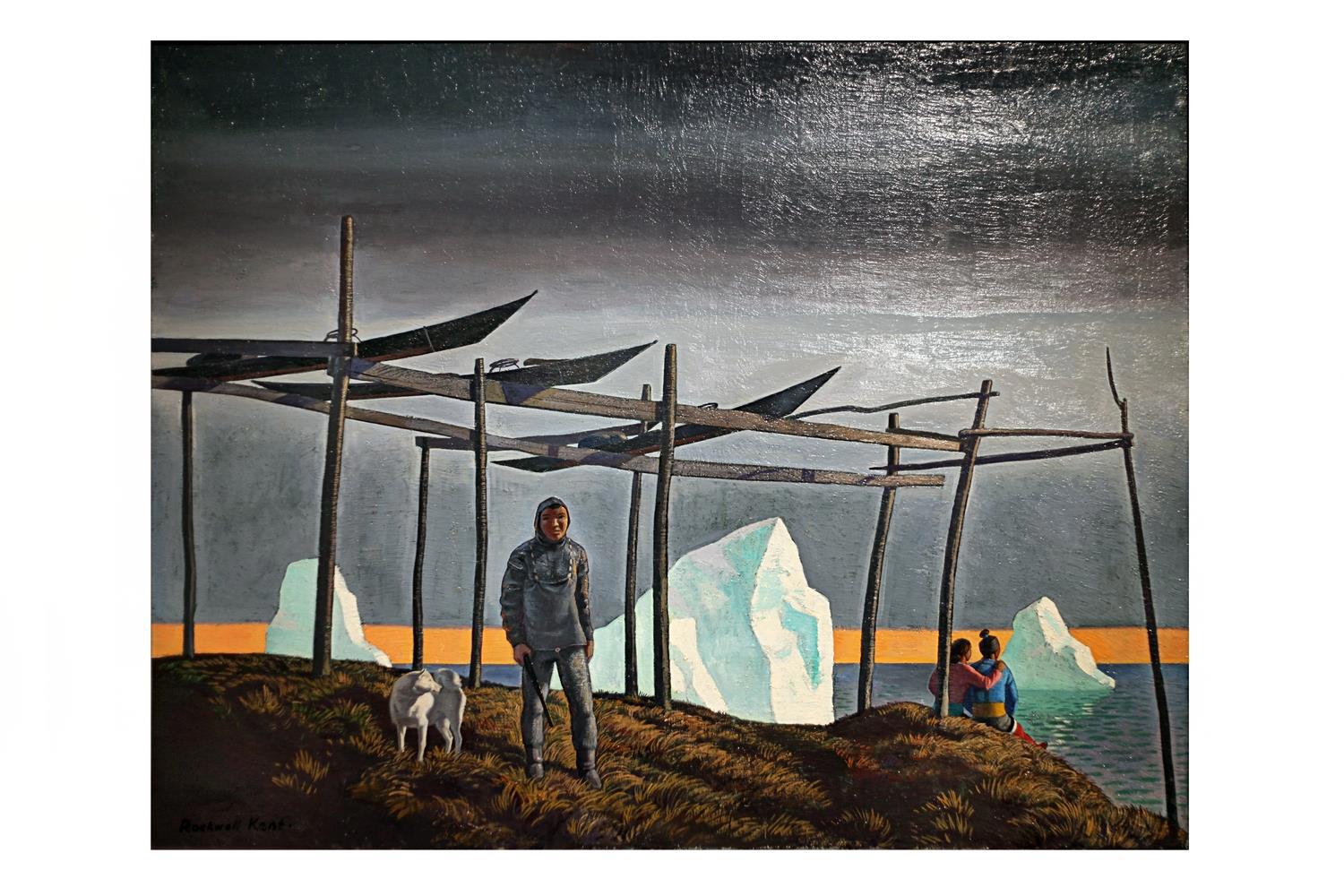

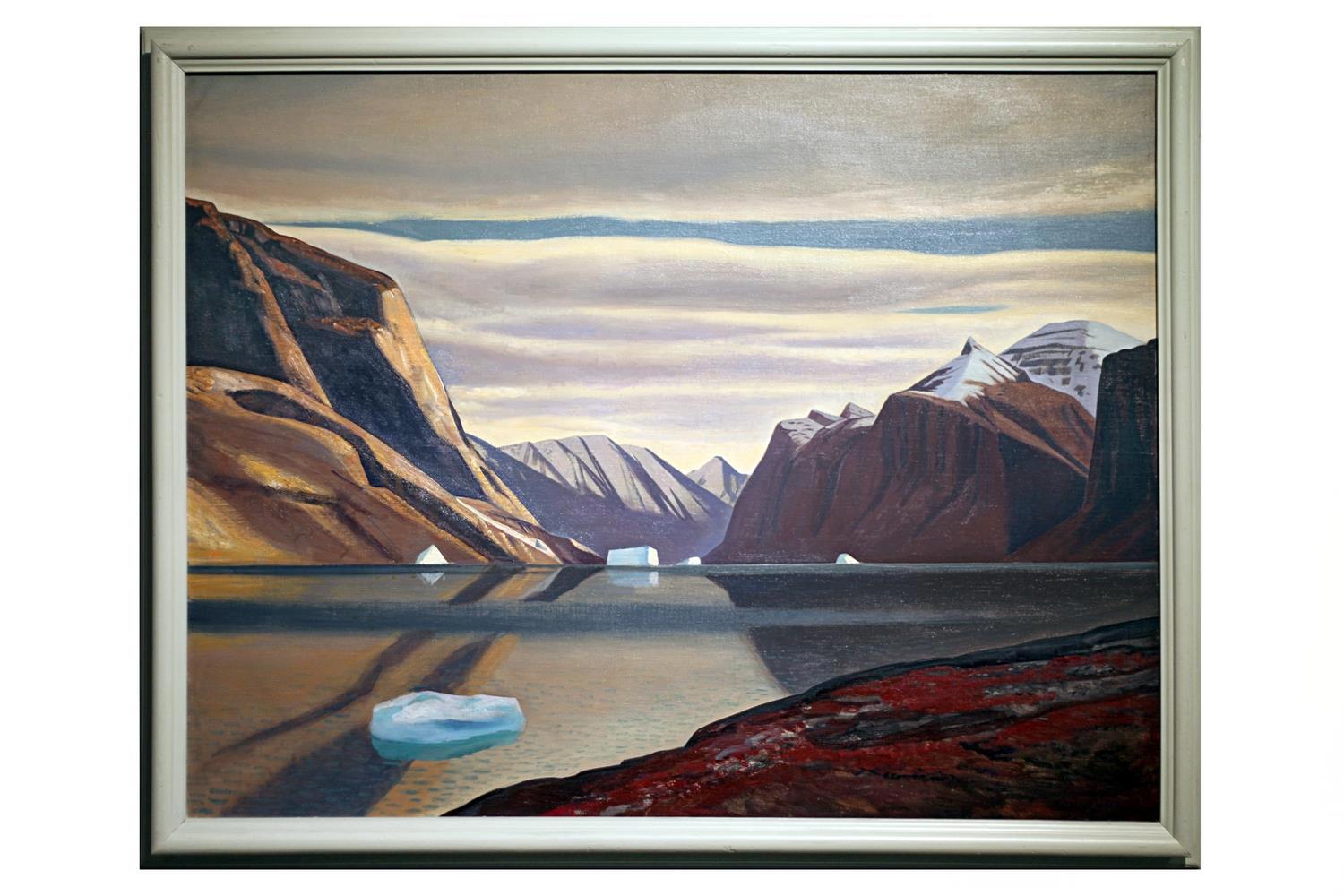

Особенное место в экспозиции занимают полотна американца Кента Роквелла. Художник является любопытным автором пейзажной живописи, известным в истории искусства как художник-путешественник.

|  |

|  |

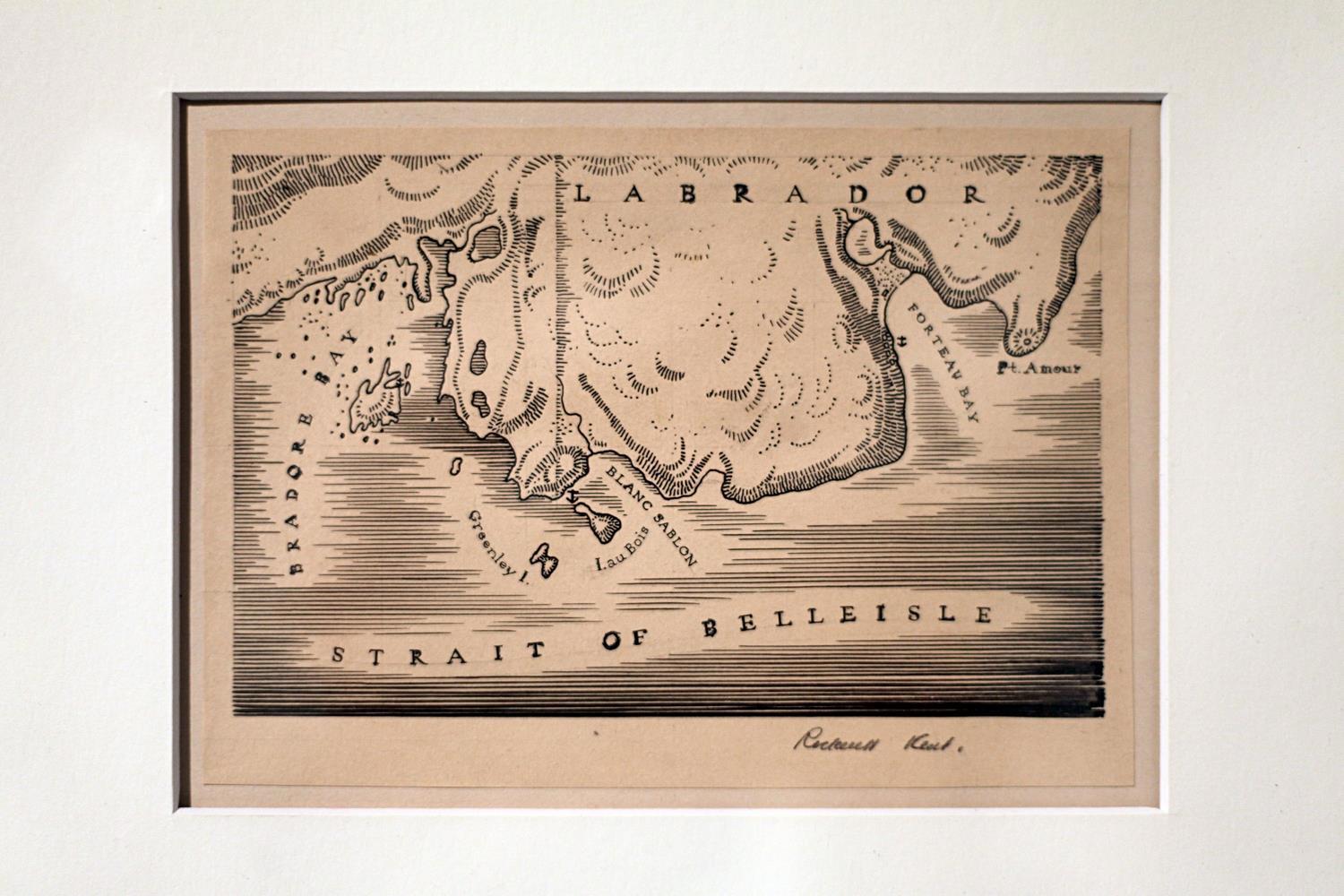

Роквелл подолгу жил и писал на Аляске, в 1929—1935-х годах совершил три продолжительные экспедиции в Гренландию. Первая экспедиция художника едва не закончилась катастрофой. Трехместный парусный бот потерпел крушение и мореплаватели чудом спаслись, повстречав местного охотника на каяке, который помог путешественникам добраться до ближайшего селения. После спасения Рокуэлл несколько месяцев провел в Гренландии, изучая природу и быт охотников, затем издал книгу «Курс на север через восток» с собственными иллюстрациями.

Кент Роквелл придерживался левых взглядов, симпатизировал СССР, в 1967-м году художник получил Ленинскую премию. Около 900 своих работ Роквелл передал в дар Советскому Союзу. Главным сюжетом для Рокуэлла был пейзаж, художник писал: «В Гренландии надо всем господствует окружающая природа. В мысли и жизнь обитателей проникло что-то от вечного покоя этой дикой страны».

|  |

|  |

Замечательными являются работы Нелли Фроловой и Александра Меркулова.

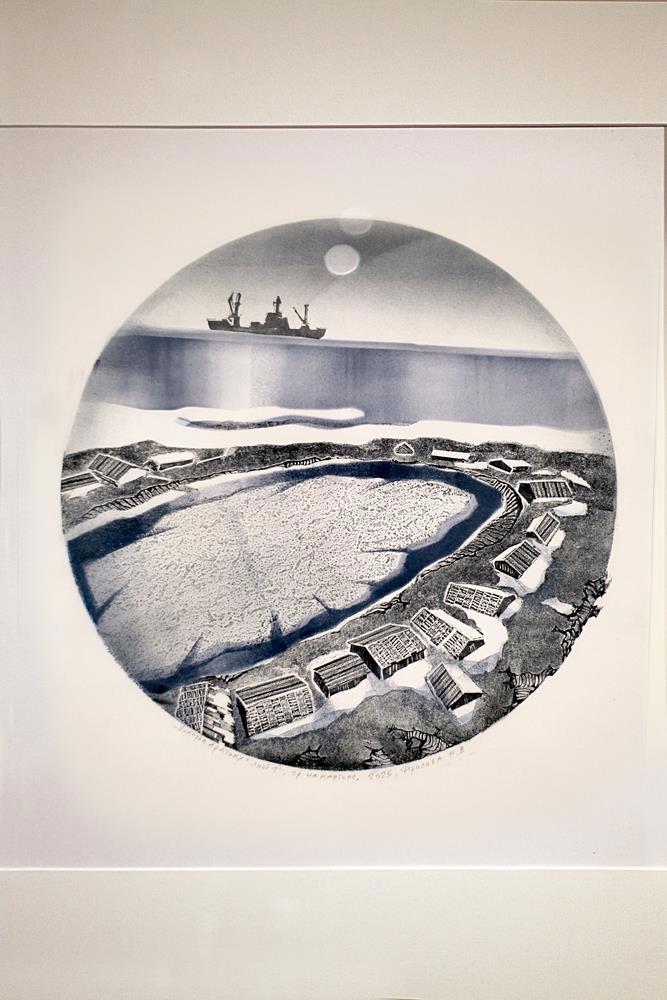

Нелли участвовала в проекте «Великий северный поход», приуроченный к 500-летию освоения северного морского пути русскими моряками. Фролова находилась на борту ледокола «Михаил Сомов», где создала серию гравюр, посвященных плаванию, участвовала в советских полярных экспедициях. В 1985-м году «Михаила Сомова» зажало льдами и более четырех месяцев корабль дрейфовал по Антарктике. Экипаж ледокола удалось спасти и сегодня, спустя сорок лет после ледяного плена, «Михаил Сомов» остается в строю, снабжая персонал полярных застав грузами и продовольствием.

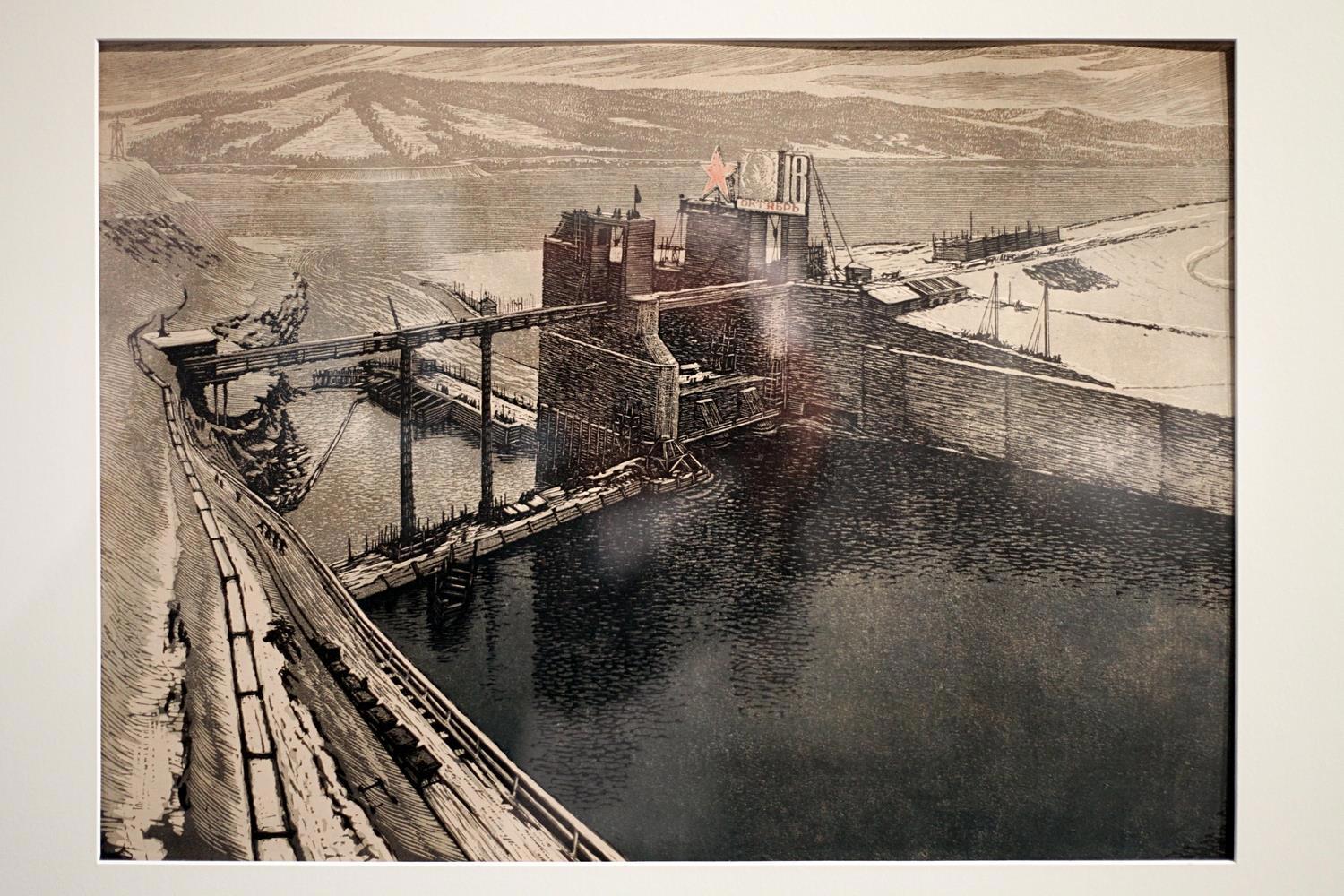

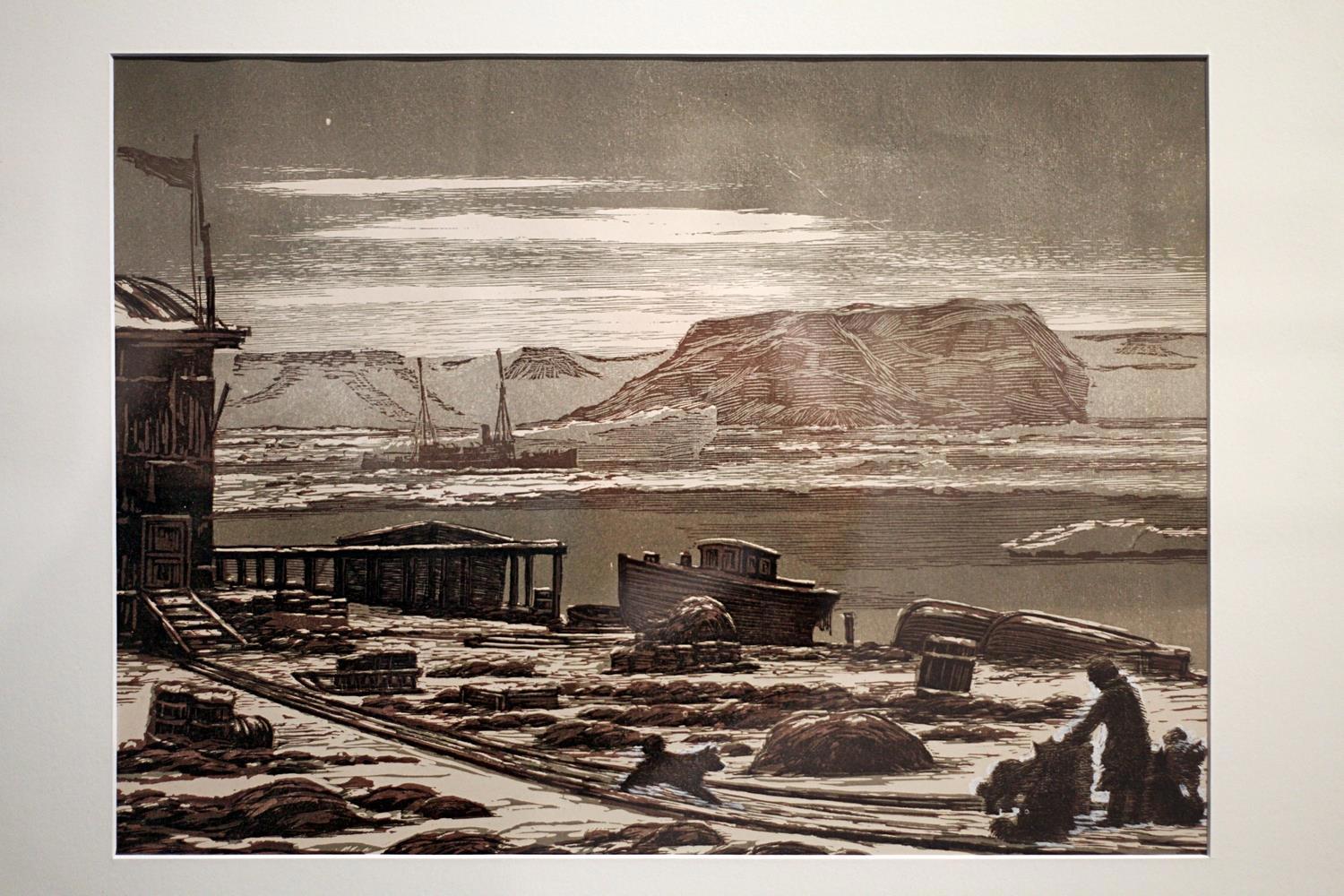

Александр Меркулов участвовал в экспедициях на землю Франца-Иосифа, Новую землю, Шпицберген, обследовал акваторию Белого моря, писал природные ландшафты и процесс промышленного освоения северных территорий. Художник запечатлел Арктику в том виде, в котором ее видели полярники 30-х годов.

|  |  |

|  |  |

Рассказывает выставка о создании уникального Института народов Севера. Институт основали в 1925-м году в качестве факультета при Ленинградском государственном университете. В 1929-м году факультет реорганизовали в самостоятельное учебное заведение по инициативе Владимира Богараза, бывшего народовольца, пережившего ссылку и увлекшегося этнографией в сибирских острогах. В институте существовали художественные мастерские, проводилось обучение живописи, скульптуре, резьбе по кости. Так в советском искусстве возник северный изобразительный стиль, сочетавший фольклорное восприятие природы с классическим художественным образованием. Работы студентов представили в павильоне на всемирной выставке в Париже 1937-го года, где экспонаты получили Гран-при. Во время блокады Ленинграда преподавателей и студентов эвакуировали в Омск, в октябре 1941-го года учреждение прекратило свою работу.

Одно из главных достоинств выставки — представление широкого перечня авторов, что позволяет зрителю открыть новые имена. Однако странным выглядит отсутствие информации о современном атомном флоте России. Завершается экспозиция репликой парусной лодки с иконкой в основании мачты. Возможно, выставка выглядела бы эффектнее, если бы финалом северного путешествия стала реплика плавучей атомной станции «Академик Ломоносов», находящейся сегодня в порту Чукотки. Все-таки иконами Северный морской путь не электрифицировать, и льды святым духом не пробить.