Второй Симпозиум "Создавая будущее"

Автор: Игорь ВолковВторой существенно отличался от первого. На него выделили меньше дней, и набор секций внутри каждого дня стал гораздо менее плотным. Выставка не имела отношения к симпозиуму, показывала регионы России. А самое интересное — это отсутствие согласованности в видении будущего. Если в прошлом году по каждому из направлений: технологиям, социальной архитектуре, медиа, городам, ожидалось светлое будущее, то в этот раз оно вроде тоже как ожидалось, но настолько разное, что не знаешь, какое выбрать.

Сейчас об этом расскажу как фантаст. Только минутка лирического отступления.

Начал я симпозиум с викторины о технологиях научной фантастики «История будущего». Официальная цель викторины — вовлечь молодежь в науку и научно-техническое прогнозирование, сформировать интерес к инженерным специальностям. Но лично с моей точки зрения хорошо то, что молодежь знакомят с классикой фантастики.

Вела викторину телеведущая и журналист Яна Чурикова. А вопросы детишкам задавали известные ученые, общественные деятели и писатели. Мы с Максимом Лыковым в этом поучаствовали.

Что ж, а теперь к светлому будущему, которое для нас готовят разные отрасли  (при прочтении прошу учесть наличие в тексте иронии)

(при прочтении прошу учесть наличие в тексте иронии)

Итак.

Идет развитие малых городов. Многие жители мегаполисов устали от темпа, перенаселенности, бетонных монстров и хотят жить в более экологичной обстановке. При развитии малых городов большие начнут обособляться, что приведет к изменению государственного дизайна.

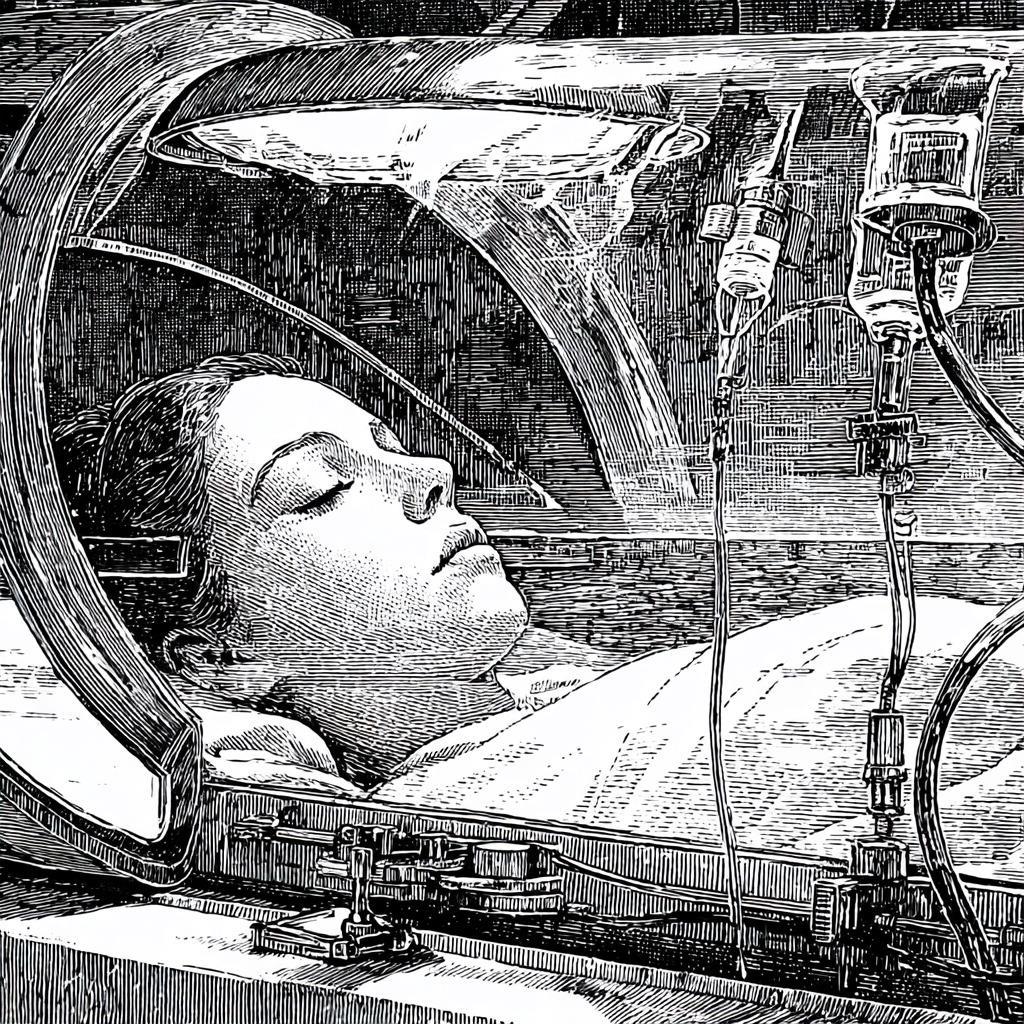

В детстве наших мам-пап они тратили карманные деньги на мороженое и конфеты. Современные дети тратят деньги в нематериальном мире — на донаты в играх. Мы смотрим на рынок традиционно: строим жилье, думаем о товарах. Но современному поколению уже не нужны материальные блага. В нематериальном мире им намного интереснее. В ближайшие 30-50 лет рынок вполне может измениться кардинально: потребление уйдет в виртуальную реальность. Вместо квартир людям понадобится двухметровая капсула, а вместо стейков и пива — питательный раствор.

ИИ получит тело при развитии робототехники, а человек потеряет тело при развитии нейротехнологий.

Будущее медицины — за генной инженерией. Создание молекулярных двойников каждого человека, имплантированные под кожу биосенсоры, выявляющие и останавливающие развитие болезней. Для каждого уже родившегося человека — создание таргетных частиц, на основе вирусов, редактирующих мутации, накопившиеся в течение жизни. Для эмбрионов: редактирование на стадии развития, чтобы избавить от наследственных болезней. Для этого у нас даже есть инструменты, но пока нет права их использовать. Только представьте, генетически правильные люди!

И хотя официальная медицина пока против редактирования человеческого генома, спрос на него растет. Уже сейчас там, где сильна конкуренция, еще до рождения детей идет отбор по их способностям.

PS Не могу не отметить, что цель всех этих научных изучений благая: побороть болезни, сделать медицину превентивной, а не реактивной. Но тут палка о двух концах. С одной стороны, важно не скатиться в евгенику. Здесь этика является сдерживающим фактом, но она — скользящее представление о норме, очень эфемерная и пластичная категория (Г.Гаррисон «Специалист по этике»). С другой стороны, нужно понимать, насколько будут учитываться долгосрочные риски, могут ли возникнуть при редуцировании проблемы, которых мы сейчас не видим?

Активно развиваются квантовые компьютеры. У нас достигнут 50ти кубитный рубеж, однако в мире существуют 127 и 433 кубитные

Многие помнят первые компьютеры, огромные, занимающие целое помещение, которым программы носили на перфокартах. Сейчас каждый человек носит намного более мощный компьютер в кармане в виде телефона, планшета. Так появятся ли условно завтра в карманах каждого человека квантовые компьютеры? Или все-таки капсулы?

Квантовые вычисления позволяют моделировать поведение и взаимодействие сложных молекул, предсказывать поведение систем, состоящих из множества компонентов, например, газовых облаков, или более приземленно — транспортной системы большого города. Делаются попытки использовать их в машинном обучении и для создания ИИ. Ну, так первые компьютеры тоже использовались для баллистических расчетов, а потом выяснилось, что на них замечательно играть в «три в ряд».

Квантовая механика отличается от классической тем, что описывает явления, которые не могут быть объяснены с использованием привычных концепций. Поэтому часто говорят, что существует две физики: одна для микромира, другая для движения планет или пинания мячика. И добавляют, что нет четкой границы, где заканчивается одна и начинается другая. Конечно же, как любое обобщение, это не так (никогда до конца не верьте никаким обобщениям, включая это!). Физика одна, просто мир не такой, каким мы его привыкли видеть. Человеческий опыт строится на взаимодействиях на макроуровнях, где квантовые эффекты статистически сглаживаются. Нам проще описать металлический шар как «твердое тело радиусом r, такой-то массы и жесткости», а не как суперпозицию волновых функций, описывающих локальные участки того, из чего он состоит. «Твердое тело» — это бытовое обобщение, описывающее то, как мы воспринимаем через свои органы чувств эту локализацию распределения энергии в пространстве. Кстати, порассуждать про энергию, пространство, время и волновые эффекты можно вместе с героями цикла «Касание пустоты».

Итого: города-государства + малые города; генная модификация: избавление от болезней и продление срока жизни; нематериальное потребление: жизнь в капсулах. Неограниченные вычислительные мощности: поддержание виртуальной среды. Кардинальная трансформация обучения: вместо университетов персональный ИИ-ассистент.

Тогда в чем будущее? В энергетике (для неограниченных вычислительных мощностей), полупроводниках, строительстве дата-центров, робототехнике?

Если так, медиарынку имеет смысл обратить внимание на эти прогнозы. В рамках одной из секций обсуждалась тема, должны ли трансформироваться новостные медиа, нужна ли крупным новостным издательствам и агентствам гонка за современным «информационным потреблением» в соцсетях. И была высказана идея, что люди за 30 возвращаются к «земле» — традиционным газетам, в результате чего новостным издательствам нет смысла сильно меняться. Однако уже текущее поколение почти незнакомо с бумажными газетами. Когда оно станет «людьми за 30» и решит вернуться к корням, этими корнями окажутся никак не бумажные газеты, а скорее древние мемы с «Превед!» и ламповый ТикТок. Если же сбудется все предсказанное в других отраслях, то и вообще не останется места для сегодняшнего «традиционного».

Ну и на закуску, вопрос к уважаемым моим читателям. Я задумался вот о чем. Хорошо, человек будущего будет здоров, срок жизни достигнет 1000 лет, а как изменится восприятие времени у такого человека? Останется ли оно таким же, как у нас? Или время будет восприниматься иначе?

Как воспринимают время подёнки, которые живут до 24 часов, или мадагаскарский хамелеон — 4-5 месяцев. Как воспринимает время гренландский кит, чей срок жизни около 200 лет? Одинакова ли для нас всех временная шкала? В едином ли времени мы живем? Порассуждаем?