Церкви и волки

Автор: Игорь АретаноПродолжаю добавлять части в сборник очерков-впечатлений о моей поездке в Сербию "Београд". В очерках всё очень субъективно, фрагментарно и неполиткорректно. Вот очередной очерк (с картинками). На русском языке, конечно, лишь заголовок на сербском для колорита.

Цркве и вукови (Церкви и волки)

Сербия, как известно, страна православная. Христианство там появилось намного раньше, чем на Руси: ещё когда будущие сербские территории входили в состав Римской империи и никаких сербов там не было. Массовая христианизация сербов, пришедших в VI-VII веках туда, где они сейчас живут, произошла в византийские времена. Даты крещения, подобной нашему 988 году, у сербов нет. Первые масштабные принятия христианства начались у них при византийском императоре Ираклии (610-641). Христианство, однако, распространялось, как везде, не быстро, с откатами назад. Считается, что христианизация завершилась во время правления князя Мутимира (851-891). При нём в Сербию прибыли, около 862 года, и действовали там родные нам Кирилл и Мефодий.

Памятник Кириллу и Мефодию в Белграде

Братья, кстати, Русь как таковую не посещали, в отличие от Сербии. То есть, провели они зиму 860-861 гг. в Корсуни-Херсонесе, что на территории нынешнего Севастополя, но это тогда было владение Византии. Потом поехали то ли в город Семендер (располагался вблизи современной Махачкалы), то ли в город Беленджер (севернее современного Дербента), то ли ещё куда в том регионе. Но на территории нынешнего Дагестана и вокруг него вообще тогда был Хазарский каганат, к хану которого просветители славян и прибыли, желая склонить его к принятию христианства. Не вышло, элите каганата ещё раньше иудаизм понравился.

Автокефалию Сербская церковь получила на два с гаком века раньше, чем наша, в 1219; и патриаршество тоже почти на две с половиной сотни лет раньше, в 1346.

Но в Белграде средневековых православных храмов не сохранилось: турки разрушили и новых солидных церквей строить в Белграде (Даруле-аль- Джихаде) не давали.

Главный православный храм и Белграда, и всей Сербии — это храм святого Саввы (по-сербски — Савы, с одной "в", годы его жизни: 1169–1236 ). Собор заложили в 1895 году, фундамент возвели в 1935, а достроили только в 2021. Очень помогла в финансировании достройки храма Россия, конкретно Газпром.

Храм святого Саввы. Возведен на том месте, где турки сожгли мощи святого в 1594 году — так они решили наказать сербов за попытку восстания в Белграде.

Автор памятника св. Савве перед собором - российский скульптор Вячеслав Лыков. Российские мастера активно участвовали и в строительстве, и в оформлении собора

В путеводителях пишут, что храм святого Саввы — это точная копия Святой Софии в Константинополе. Нет, это не один к одному, кое чем отличается. И, понятно, фрески там есть уже с сербскими святыми.

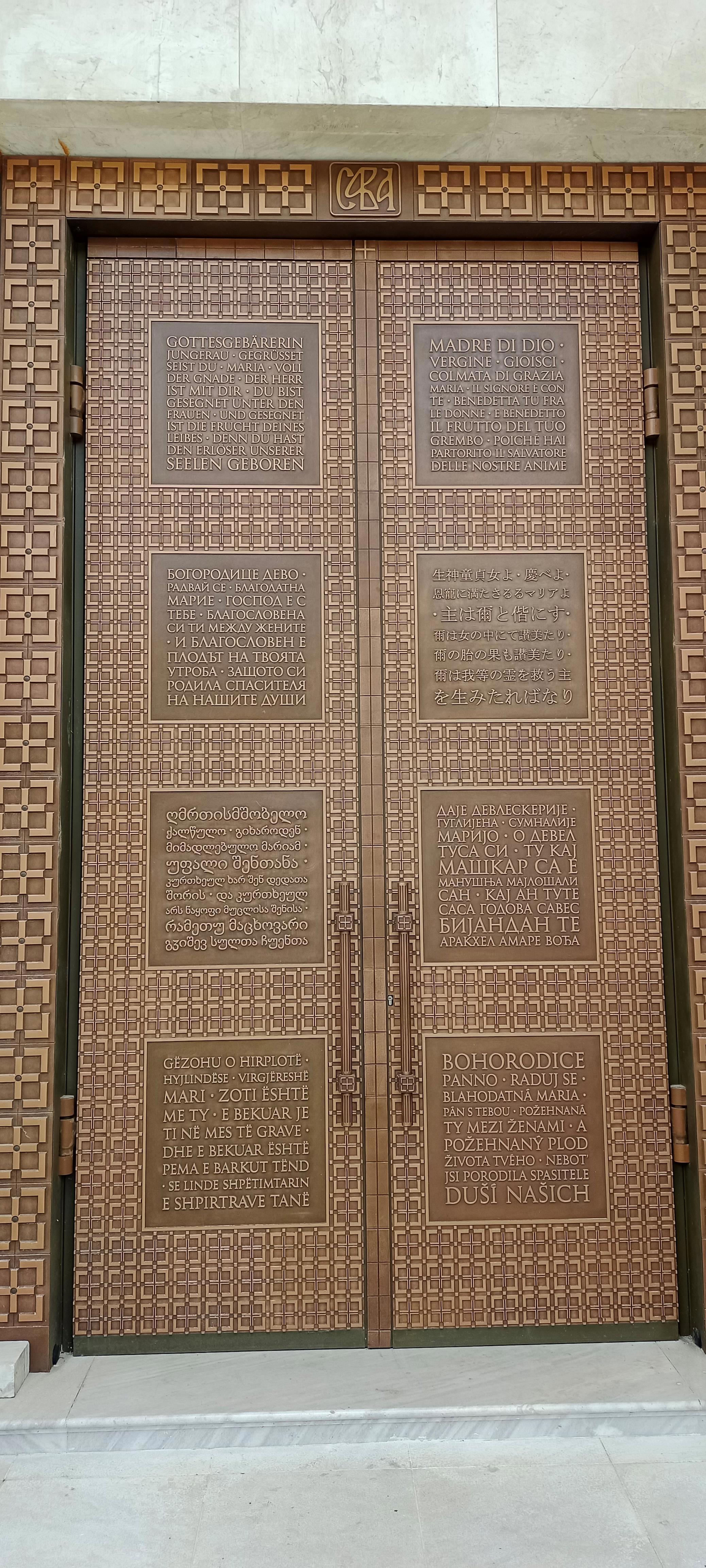

На дверях храма - молитва "Богородице, Дево..." в общей сложности 24 языках.

Второй по значимости храм Белграда — церковь святого Марка. Храм тоже не древний, построен в 1940.

Храм святого Марка вдалеке, на переднем плане - памятник детям, погибшим во время натовских бомбардировок 1999 года

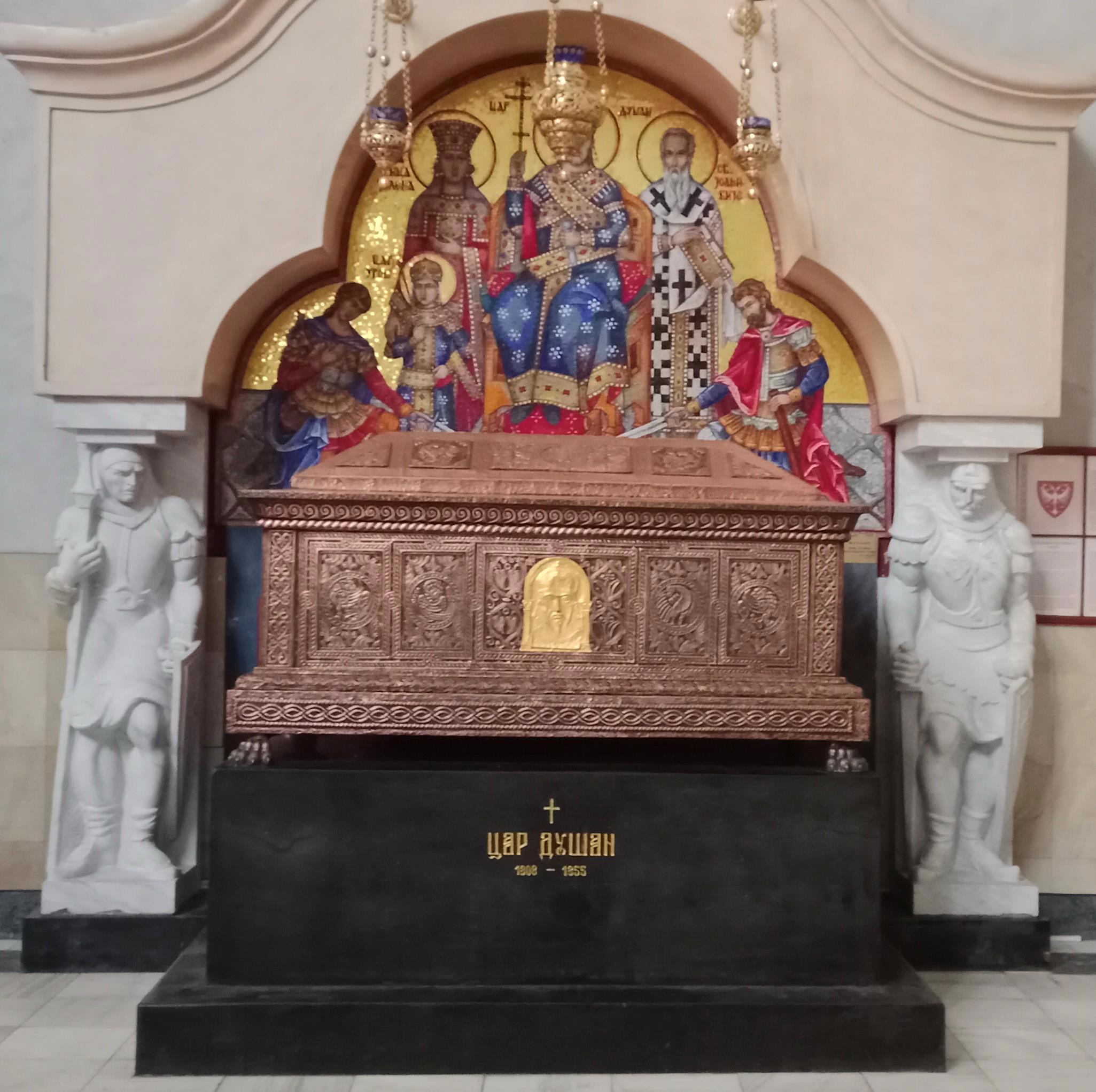

Могила царя Душана

В соборе покоится царь Душан (1308-1355), при котором Сербия имела самую большую территорию в своей истории, и бо́льшую, чем Югославия. Тогда в состав Сербского царства входила половина земель современной Болгарии и больше трети современной Греции. Душан официально назывался «царём сербов и греков». Очень хотел завоевать Константинополь, дошел до Адрианополя, но после его взятия скоропостижно скончался.

А на территории этой небольшой церкви, расположенной позади собора святого Марка и принадлежащей не Сербскому, а Московскому Патриархату, похоронен Петр Николаевич Врангель ("Белая армия, чёрный барон...").

Ещё из белградских храмов часто посещают кафедральный собор святого Михаила. Храм возведён в 1840 году, в нём происходили коронации сербских князей и королей.

В соборе находится, в частности, могила князя Сербии Михаила Обреновича III (1823-1868). Правил он страной два раза с перерывом, первое правление закончилось его свержением, а второе — убийством (сторонники другой династии, Карагеоргиевичей, убили).

По бокам от входа в собор растут два тиса (или как правильно — две тисы? вобщем, два тисовых дерева). На фото — деревья как деревья, ничего в них, вроде, нет особенного. Но почему-то под ними необычайно приятно сидеть. От них идёт густой мягкий аромат и какая-то энергия, что ли, которой заряжаешься, как аккумулятор. Никогда нигде такого ощущения от простого сидения под деревом я не испытывал, и у жены те же впечатления.

Напротив собора святого Михаила — здание Сербского Патриархата.

Патриархат Сербской Православной Церкви

Патриархат занимает правильные позиции по всем вопросам, имеет тесные связи с РПЦ МП. Отношение к Православної Церкви України (ПЦУ— пустые церкви Украины) сугубо негативное: считает эту политическую контору неканоничной, раскольничьей.

У Сербской Православной Церкви (СПЦ) есть похожая проблема. В Черногории образовалась организация, желающая выйти из СПЦ: Черногорская Православная Церковь. Хочет присвоить имущество СПЦ на территории Црной Гуры, а главное — чтобы быть отдельно, мол, независимому государству - независимую Церковь. Признаёт раскольников только ПЦУ.

Во время ковида в Сербии храмы не закрывали, продолжали и причащать. И смертность от ковида в Сербии была не больше, чем у соседей.

Памятник сербскому военачальнику Войину Поповичу

Недалеко от Патриархии стоит памятник воеводе Вуку (Войину Поповичу). Его жизнь — иллюстрация к сложной сербской истории и проблеме "славянского братства». Памятник украшен эмблемой, которую некоторые по наивности считают сугубо пиратской - "Адамовой головой".

Вук (волк) — популярное прозвище в Сербии, впрочем, может быть также и нормальным именем и фамилией. Попович был македонским сербом, участвовал в событиях, которые историки называют "борьба за Македонию 1904-1908 годов". Там тогда сербы, болгары, греки, турки, албанцы и ныне почти растворившиеся среди других этносов влахи воевали друг с другом по принципу "все против всех". Воеводу обвиняют в том, что он резал болгарское население, но сербские историки говорят, что беспричинно он этого не делал. .

Потом Вук участвовал в Балканских войнах. Там всё тоже было запутано. До 30 мая 1913 года Болгарское царство и три королевства — Сербия, Черногория, Греция воевали вместе против Османской империи. А с 29 июня того же года Сербия, Черногория и Греция стали воевать против Болгарии, причем через две недели к ним присоединилась Турция, с которой они сражались ещё полтора месяца назад.

В Первую мировую Вук стал командиром сербского волонтёрского отряда на Салоникском фронте, воевал там против тех же болгар, в бою с ними и погиб.

Наверное, в этих моих очерках о Белграде слишком много всего о монументах. Но что же делать — историк я по образованию. Для меня, в отличие от супруги, не бывает, что "вон стоит кому-то памятник". Всегда подхожу и смотрю, кому он возведён.

Так что вот ещё один памятник — и тоже Вуку. Только не воеводе, а историку и лингвисту, языковому реформатору Вуку Стефановичу Караджичу (1787-1864).

Памятник Вуку Караджичу в Белграде, на постаменте написано просто: "Вуку-сербский народ"

Он создал современный сербский кириллический алфавит, убрав из него 19 букв (причем, среди них были буквы щ, ы, ю) и добавив 6 новых: Ј ј, Љ љ, Њ њ,Ћ ћ, Ђ ђ, Џ џ.

Важнейшим языковым нововведением Караджича стал фонетический принцип: «Пиши као што говориш, а читај као што је написано» - пиши как говоришь, а читай как написано. В смысле, "как слышится, так и пишется".

Сейчас в Сербии принято относиться к Вуку Караджичу примерно как у нас к Ломоносову или Пушкину. Пушкин, кстати, использовал материалы Караджича в "Песнях западных славян".

Но вообще-то есть у реформы Вука Караджича всякие нюансы и, возможно, не вполне хорошие для кого-то последствия.

Караджич был масоном, но это в XIX веке — дело обычное у элиты, как и в России. Но вот бо́льшую часть жизни он провёл в Вене, в Австрии/Австро-Венгрии, где и скончался. Есть сведения, что он был не по-настоящему православным, а униатом, его очень поддерживали высокиме католическиме деятеляи. С православными сербскими епископами Вук конфликтовал, они прозвали его "хромой антихрист".

Ещё при жизни Караджича обвиняли в том, что он австрийский агент влияния. Австрийцы однозначно считали его реформы направленными на культурное дистанцирование от России и всячески приветствовали. Были у них надежды и на то, что эти реформы станут способствовать окатоличиванию сербов.

Поддерживающий В.Караджича австрийский чиновник Ерней Копитар писал:

"Сербская православная церковь, сохраняя старый язык святого Саввы, хочет сохранить языковое различие между православными и римско-католическими славянами, и, следовательно, более как никогда, Вена должна была поддержать реформу Вука Караджича, потому что это сводит на нет эту разницу, и главное препятствие на пути обращения сербов в римский католицизм будет устранено навсегда".

Объективно вследствие вуковской реформы от русского языка отдалился сербский литературный язык. Этот язык называли тогда даже "славянорусским", но после Вука в него проникло около 30 тысяч новых слов, ранее имевших статус простонародных, "деревенских" — Караджич активно выступал из Вены за "народный сербский язык". Реформы Караджича дали толчок и отдалению сербского языка от русского вообще. Исчезло или отодвинулось на задний план в разговорном сербском языке много слов, похожих на русские.

Было "недвижим" – стало "непомичан", было "љубопитно" – стало "занимљиво", было "число" стало "број", была "част" стало "део". Вместо "хранити" – "чувати", вместо "трогателно" – "дирљиво", "узбудљиво". "Отечество" заменила "Отаџбина", "опстојатељство" – "прилика", "изобличити" – "обедити", "зданије" – "зграда". Сербы говорят теперь не как раньше "воjна", а "рат"; не "вопрос", а "питање" и так далее.

Среди сербских ученых и публицистов противников языковой реформы Караджича тоже немало. Но — поздно, конечно, метаться.