Советы пишущим. Часть 14. Причины гигантизма: мифы и реальность.

Автор: МВАНачнем с мифов. Мифы о гигантизме животных обычно связаны с идеями об изменении гравитации или дыхании в древности, но не имеют научного обоснования. Вкратце – их три.

Миф: Гравитация постоянно менялась.

Миф о том, что гравитация постоянно менялась, не соответствует действительности, так как, хотя существуют локальные изменения гравитационного поля Земли и теоретические гипотезы о возможном изменении гравитационной постоянной, в целом гравитация является константой, притягивающей объекты с силой, зависящей от их массы. Теоретические модели, предполагающие существенные изменения гравитационной постоянной в масштабах времени, были опровергнуты измерениями. Локальные изменения в гравитационном поле Земли связаны с такими факторами, как рельеф, плотность пород и даже глобальное потепление (таяние ледников), которые вызывают незначительные, но измеримые вариации силы притяжения в разных точках на поверхности. Гравитация Земли настолько стабильна, что изменения в ней незначительны, а для существенного изменения были бы необходимы катастрофические события, которые уничтожили бы большинство форм жизни, кроме, возможно, бактерий.

Миф: Высокий уровень кислорода — единственная причина.

Миф о том, что высокий уровень кислорода был единственной причиной гигантизма динозавров, неточен, так как это лишь одна из нескольких возможных причин. Ученые считают, что большой размер динозавров был результатом комбинации факторов, включая уникальные биологические адаптации, метаболизм и особенности дыхательной системы. Хотя уровень кислорода, вероятно, играл определенную роль, он не был единственным фактором. Высокий уровень кислорода способствовал более высоким метаболизму и росту, но это было лишь одним из факторов. "Теплокровный стиль жизни" также был важным фактором, так как он позволял быстро достигать больших размеров, что давало преимущество в борьбе за ресурсы и безопасность, и замедлял потерю тепла. Во время кислородного пика карбона/перми насекомые (и другие членистоногие, типа многоножек) действительно вырастали до нереальных размеров по сравнению со своими нынешними родственниками. Однако, нептичьи динозавры, которые стали самыми крупными наземными животными за всю историю Земли, жили во времена, когда кислорода было, вероятно, меньше, или, в лучшем случае, примерно столько же, сколько сейчас. Хотя повышенный уровень кислорода определённо позволяет некоторым видам беспозвоночных вырастать крупнее, и может способствовать росту позвоночных, это далеко не единственный фактор, влияющий на максимальные размеры.

Миф: Гигантские ящеры были единственными гигантами.

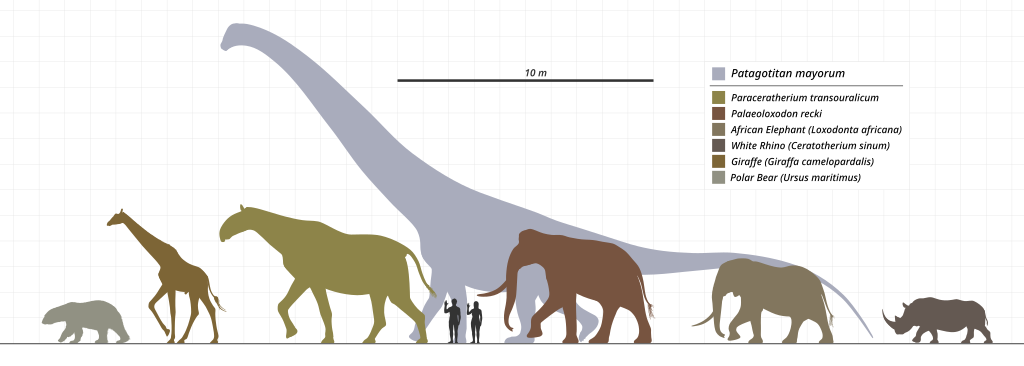

Миф о том, что гигантские ящеры были единственными гигантами, неверен, так как кроме динозавров существовало множество других гигантских животных, например, гигантские млекопитающие, морские рептилии и огромные насекомые. Гигантские животные появлялись на Земле в разные эпохи, и их эволюция не ограничивалась только динозаврами. Синий кит также одно из крупнейших животных на планете.

Однако перейдем от мифов к реальности.

Первое – что вообще такое крупные животные. Существует такое понятие, как мегафауна. Мегафауна (от греч. μέγας megas «большой» и новолатинского fauna «животное») (зоология) — крупные животные. Критерии отнесения к мегафауне размыты и отличаются в зависимости от рассматриваемой экосистемы. Так, порог отнесения к мегафауне, основанный на размерах и массе, может варьироваться от 10 до 2000 кг. В частности, в палеонтологии широко используется предложенный Полом Шульцем Мартином порог в 45 кг; исследования, основанные на концепции «мегатравоядных», принимают за критерий массу взрослых особей от 1000 кг. Также существует определение мегафауны как крупнейших видов, представленных в данной области или в рамках исследуемой системы, прямо не связанное с их абсолютными размерами. При этом первоначально термин «мегафауна» вообще не относился к динозаврам и редко использовался для млекопитающих, за исключением периода плейстоцена. Среди современных животных термин «мегафауна» чаще всего используется для обозначения крупнейших современных наземных млекопитающих, к которым относятся (но не ограничиваются) слоны, жирафы, бегемоты, носороги и крупные быки. Из этих пяти категорий крупных травоядных животных только крупный рогатый скот в настоящее время встречается за пределами Африки и Азии, но все остальные ранее были более широко распространены, причем их ареалы и популяции постоянно сокращались и уменьшались с течением времени. Дикие лошади — ещё один пример мегафауны, но их нынешний ареал в основном ограничен Старым Светом, в частности Африкой и Азией. Виды мегафауны можно классифицировать по типу питания: мегатравоядные (например, слоны), мегахищники (например, львы) и мегавсеядные (например, медведи).

Иными словами – понятие крупные животные чрезвычайно размыто и определение зависит от «задания». В определённом смысле, если рассматривать приматов, то и мы с вами – люди – крупные животные. Так что лучше использовать другое словосочетание – крупнейшие организмы. Крупнейшие организмы — животные, растения и другие встречающиеся на Земле организмы, которые обладают максимальными значениями в своих классах (отрядах) по таким параметрам, как масса, длина, рост и т. д.

Второе – причины. Возникновение чрезвычайно крупных организмов проще всего объяснить тем, что у гигантов не бывает врагов, которые могли бы на них охотиться. Размеры организмов определяются взаимодействием законов живой и неживой природы. В каждом конкретном случае размер животного зависит от его собственных характеристик и от условий, в которых он обитает. При этом существуют две крайние стратегии — миниатюрность и гигантизм. Мелкие животные могут убегать и надежно прятаться, а с гигантами большинству хищников трудно совладать. Такое представление, хотя и верно, но слишком упрощено. С одной стороны, конечно, чем животное крупнее, тем меньше у него естественных врагов и тем успешнее оно само охотится на более мелких животных. Кроме того, массивные существа лучше сохраняют тепло, подолгу могут обходиться без пищи и таким образом способны легче переживать природные катаклизмы.

С другой стороны, всякое крупное животное представляет собой неповоротливую мишень. Оно дольше растет, ему нужно больше пищи. Гиганты, как правило, размножаются реже, чем мелкие животные, позже достигают половой зрелости и оставляют меньше потомков. Поэтому популяции крупных животных оказываются не столь многочисленными, а большая продолжительность жизни не позволяет им быстро обновляться, снижая способность адаптации к изменяющимся условиям среды.

И все же в ходе эволюции в большинстве групп живых организмов размеры увеличиваются, так что потомки обычно оказываются крупнее своих предков. Эту закономерность около 100 лет назад заметили два палеонтолога — американец Эдвард Коуп и француз Шарль Депере. «Развитие организмов идет от мелких предковых видов ко все более крупным», — писал Депере. В истории каждой группы живых существ появлялись виды, заметно превосходящие по величине даже своих ближайших родственников. Конечно, смешно говорить о муравьях-гигантах, но все познается в сравнении. У муравьев из рода Dorylus особи из касты солдат достигают 3 см в длину, а размер их самки-королевы — 5 см, что на порядок больше, чем размер привычных нам рыжих лесных муравьев. С увеличением в размерах организм может получать различные эволюционные преимущества, в том числе лучшую защиту от хищников, более разнообразный выбор пищи, увеличение продолжительности жизни, упрощение гомойотермии, увеличение мозга, устойчивость к долговременным изменениям климата. Наряду с преимуществами с увеличением размеров снижается плодовитость увеличивается потребности в воде и пище.

Многие палеобиологи сомневаются в универсальной применимости правила Копа, иногда считая его статистическим артефактом. Известны множественные примеры, противоречащие правилу Копа из разных геологических эпох. Часто наблюдается увеличение размеров видов, но этот процесс не универсален. Например среди родов моллюсков мелового периода увеличение размеров наблюдается не чаще, чем их сохранение или уменьшение. Часто правило Копа соблюдается только на определенных таксономических уровнях, например правило наблюдается на уровне отряда, но не в составляющих его семействах. Анализ 15 тысяч групп морских животных, существовавших в диапазоне до 542 миллионов лет назад, свидетельствует о применимости правила Копа и общей тенденции к увеличению объема живых существ. Часто демонстрируется применимость правила к эволюции млекопитающих, хотя эффект более выражен для крупных видов.

В одном из новых исследований ученые обобщили известные данные и установили, что размер животных с течением времени зависит от двух ключевых экологических факторов: интенсивности прямой конкуренции за ресурсы между видами и риска вымирания. Изменения в этих факторах помогают объяснить, почему летописи окаменелостей показывают такое запутанное сочетание моделей эволюции размеров, при этом некоторые эволюционные линии со временем уменьшаются в габаритах, а другие растут. Используя компьютерные модели, имитирующие эволюцию, исследователи выделили три различных сценария изменения размера тела, возникающих в разных условиях.

1. В основном животные эволюционируют, увеличивая свои размеры, что подтверждает закон Копа. Постепенное увеличение размеров с течением времени происходит, когда конкуренция между видами определяется в основном их относительными размерами тела, а не различиями в нишах обитания. Например, несколько видов морских беспозвоночных животных постепенно увеличивались в размерах на протяжении миллионов лет.

2. В средах с плохими условиями за увеличением размеров следует вымирание. Самые крупные хищники на вершине пищевой цепочки циклически вымирают. Увеличение в размерах тела может продолжаться даже несмотря на то, что действительно большие размеры и малочисленность могут сделать популяцию животных уязвимее. Поэтому самые крупные животные периодически вымирают, предоставляя другим видам возможность занять их место и развить еще более крупные тела, продолжая цикл. Так, например, произошло с нептичьими динозаврами и гигантскими летающими рептилиями.

3. При интенсивной конкуренции виды эволюционируют к меньшим размерам в разные ниши, нарушая стереотипы. В исторические моменты, когда есть острая конкуренция между различными видами за пищу и жизненное пространство, размеры животных могут уменьшаться по мере распространения вида и его адаптации к среде. Поскольку виды эволюционируют в разные ниши, они сталкиваются с давлением отбора, вынуждающим их сокращаться в размерах.

В итоге исследователи продемонстрировали, что то, как действует закон Копа — в сторону увеличения, или, напротив, уменьшения тел животных, зависит от экологических взаимодействий и изменений использования экологической ниши с течением времени. Новая работа позволяет, наконец, объяснить, почему в одних случаях животные действительно «укрупняются», как и положено по исходному закону Копа, а в других все оказывается принципиально иначе. Вдобавок становится проще понять, почему при крупных вымираниях одни эволюционные линии отсеиваются, а другие продолжают существовать.

Но, позвольте покаламбурить, не Копом единым. Существуют и другие правила. Правда более узкие.

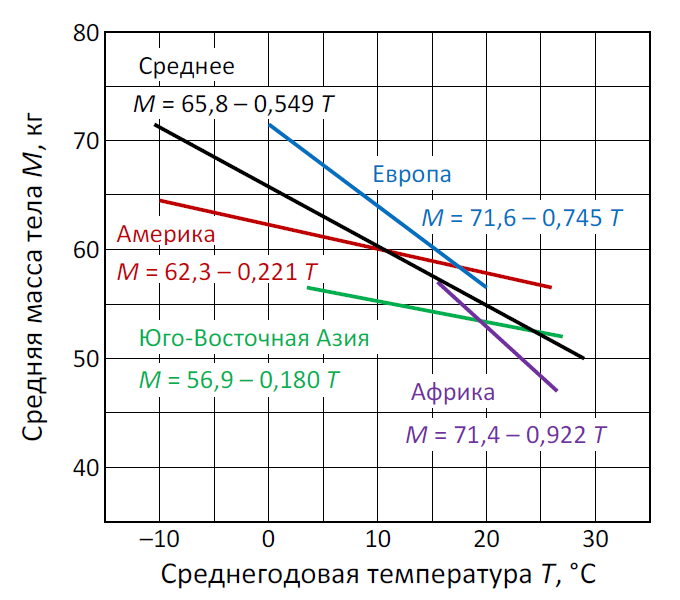

Правило Бергмана — биогеографическое правило, сформулированное в 1847 г. немецким биологом Карлом Бергманом. Оно гласит, что среди сходных форм гомойотермных (теплокровных) животных наиболее крупными являются те, которые живут в условиях более холодного климата — в высоких широтах или в горах. Если существуют близкие виды (например, виды одного рода), которые существенно не различаются по характеру питания и образу жизни, то более крупные виды так же встречаются в условиях более сурового (холодного) климата. Правило основано на предположении, что общая теплопродукция у эндотермных видов зависит от объёма тела, а скорость теплоотдачи — от площади его поверхности. При увеличении размеров организмов объём тела растёт быстрее, чем его поверхность. Экспериментально это правило впервые было проверено на собаках разного размера. Оказалось, что теплопродукция у мелких собак выше на единицу массы, но независимо от размера она остаётся практически постоянной на единицу площади поверхности. Правило Бергмана действительно нередко выполняется как в пределах одного вида, так и среди близких видов. Например, амурская форма тигра с Дальнего Востока крупнее суматранской из Индонезии. Северные подвиды волка в среднем крупнее южных. Среди близких видов рода медведь наиболее крупные обитают в северных широтах (белый медведь, бурый медведь, кадьяк), а наиболее мелкие виды (например, очковый медведь) — в районах с тёплым климатом. Необходимо подчеркнуть, что правило Бергмана носит статистический характер и проявляет своё действие отчётливо при прочих равных условиях. В отношении человека правило в определённой степени применимо (например, племена пигмеев, видимо, неоднократно и независимо появлялись в разных районах с тропическим климатом); однако из-за различий в местных диетах и обычаях, миграции и дрейфа генов между популяциями накладываются ограничения на применимость этого правила.

Правило Бергмана на примере человека

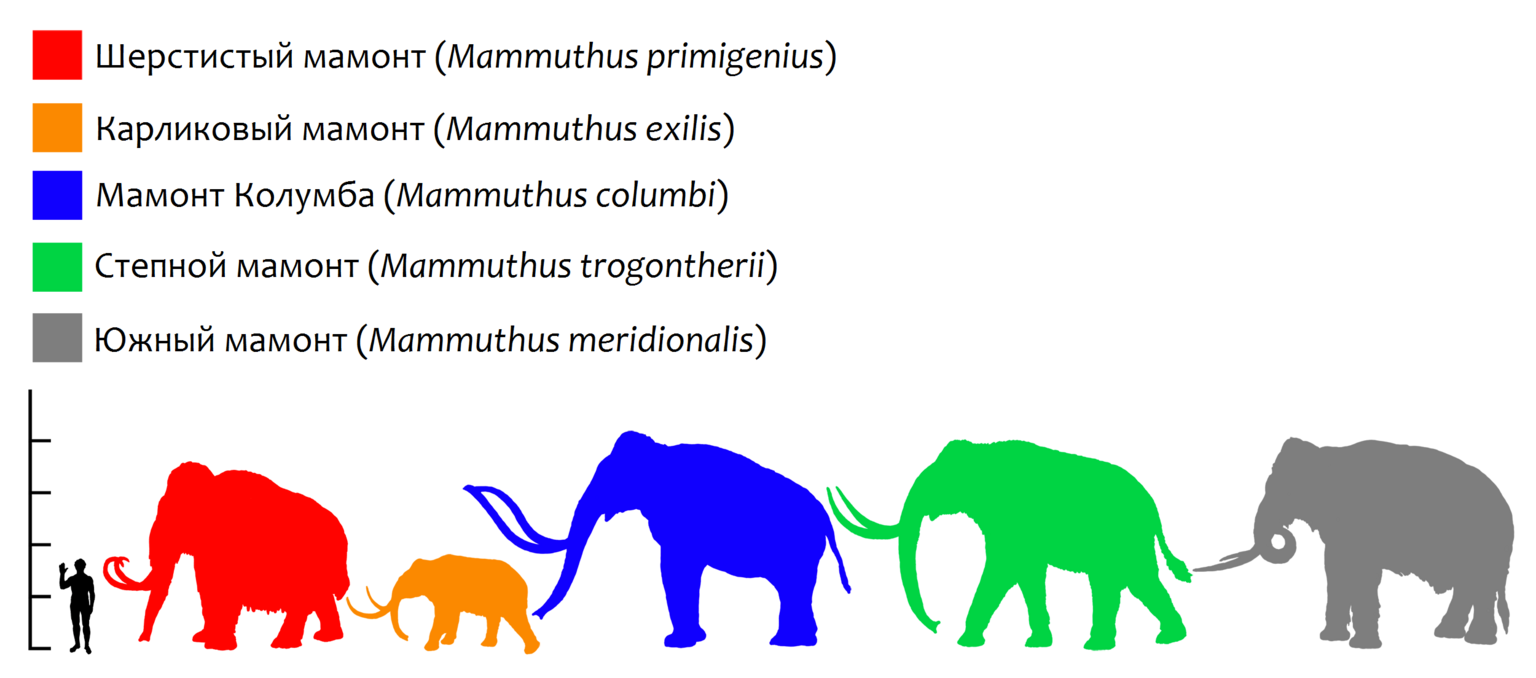

Правило Фостера, также известное как правило острова или эффект острова, является экогеографическим правилом в эволюционной биологии, утверждающим, что члены вида становятся меньше или больше в зависимости от ресурсов, доступных в окружающей среде. Фостер предположил, что некоторые островные существа эволюционировали с большим размером тела (островной гигантизм), в то время как другие стали меньше (островная карликовость). Фостер предложил простое объяснение, согласно которому более мелкие существа увеличиваются в размерах, когда давление хищников ослабевает из-за отсутствия некоторых хищников на материке, а более крупные существа уменьшаются в размерах, когда пищевые ресурсы ограничены из-за ограничений по площади суши. Правило острова — спорная тема в эволюционной биологии. Некоторые утверждают, что, поскольку размер тела является признаком, на который влияет множество факторов, а не только перемещение организмов на остров, генетические вариации во всех популяциях также могут вызывать различия в массе тела между материковыми и островными популяциями.

Карликовый мамонт является примером островной карликовости, примером правила Фостера, его необычно маленький размер тела является адаптацией к ограниченным ресурсам его островного дома.