Гатчина — город-концлагерь

Автор: Ярослав ГеоргиевичПродолжение, начало в посте Самый жуткий памятник Ленобласти. Читать сначала его.

И забыл в первой части один маленький фактик, пусть временно побудет тут.

У немцев перед началом штурма Красногвардейска была схема, нарисованная на основании переданных перебежчиками данных, где были отмечены многие наши ДОТы. В воспоминаниях бойцов ОПАБов упоминается, что какое-то время они тратили на маскировку, и что, мол, все эти усилия казались тщетными и бесполезными, маскировка выглядела не очень-то надёжной. Так вот — на схеме часть ДОТов таки отсутсвовала, и они стали для немцев неприятным сюрпризом. Не зря всё же старались.

А теперь основная часть, про оккупацию Гатчины.

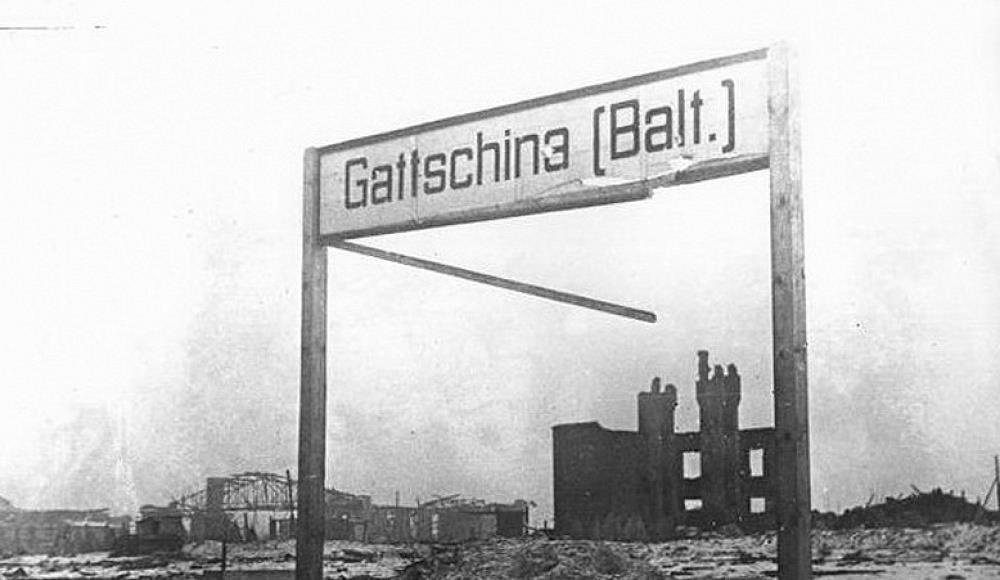

Сдавали мы «Красногвардейск», а брали уже «Lindemannstadt» — немцы убрали советское название, назвав город в честь генерала вермахта (сдался американцам в конце войны и помер только в 63-м). Как пишут, присвоил в свою коллекцию много экспонатов Гатчинского дворца. К слову, немцы очень избирательно относились к предметам искусства. Всё, что хоть как-то относилось к западной культуре — хоть книги на западноевропейских языках, хоть картины, хоть янтарные комнаты — они вывозили, а всё «варварское» просто раскидывали, разбивали и топтали. Разве у недочеловеков может быть своя культура? Нет, она должна была исчезнуть, как и сам народ-носитель.

Красногвардейском город больше уже не стал никогда. Решением Ленисполкома городу вернули историческое название. Перименовали обратно и под пару десятков улиц/площадей самого Ленинграда (Невский проспект был с 1918-го по 1944-й Проспектом 25го октября, Дворцовая площадь — Площадью Урицкого, и так далее).

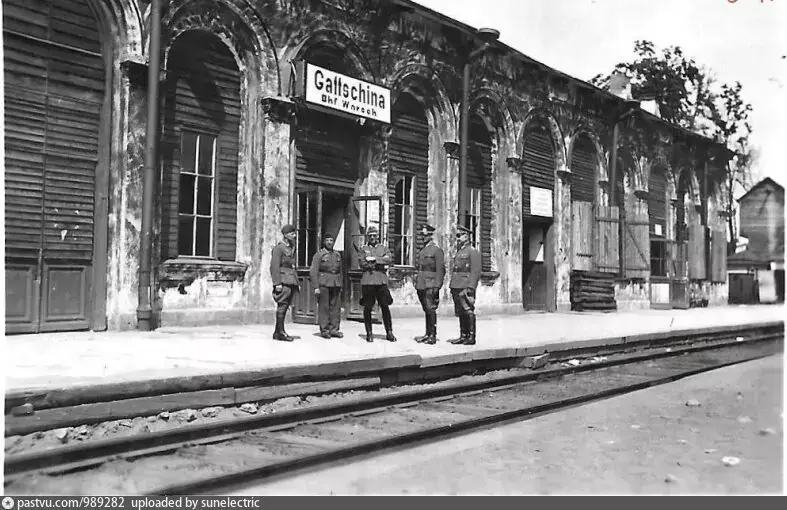

Напомню также и то, что Красногвардейск имел огромное стратегическое значение, и для нас, и для противника. Дата снятия блокады приурочена именно к его освобождению. Это крупный узел железных и шоссейных дорог, через который снабжалась вся гурппировка войск, осаждавшая Ленинград. Без контроля над ним ни о какой блокаде не могло быть и речи (или немцам по крайней мере пришлось бы заметно сложнее).

Захватив Красногвардейск 13-го сентября, немцы почти сразу начали вводить в город тыловые службы, авиацию, госпитали, СД, гестапо и прочую шваль. Рассчёт был простой: если (когда?) Ленинград падёт — уже всё готово для его переваривания (но население сохранять никто не планировал, как и сам город).

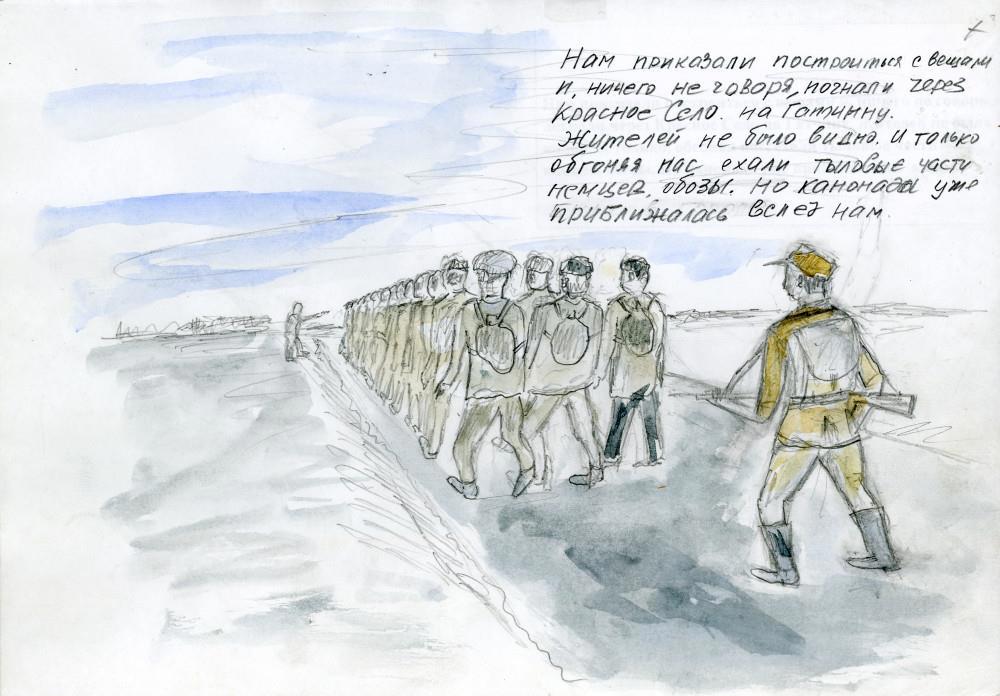

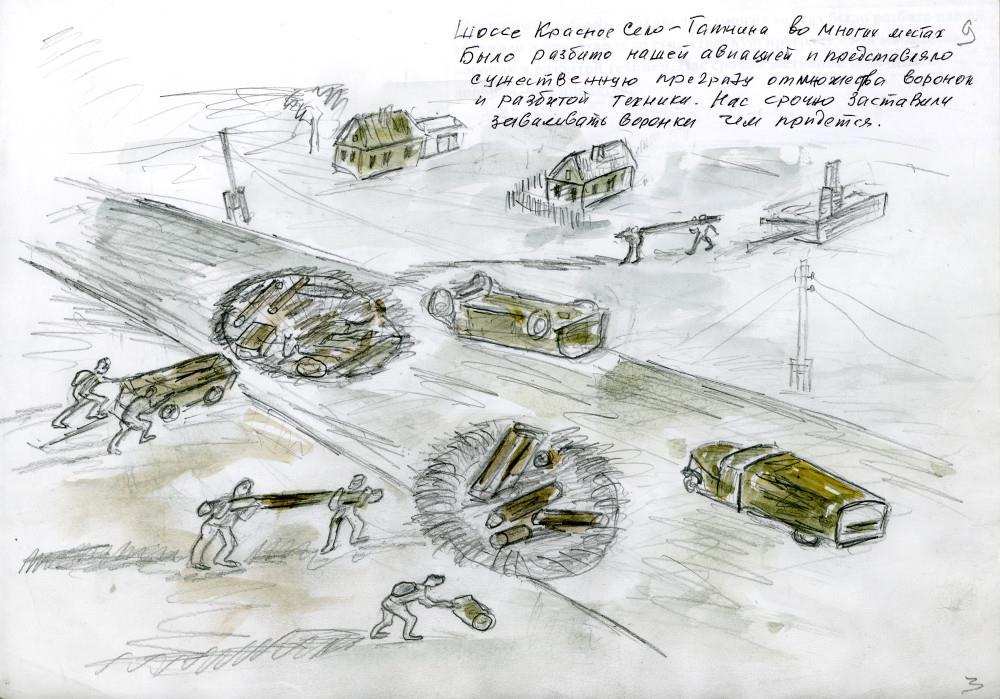

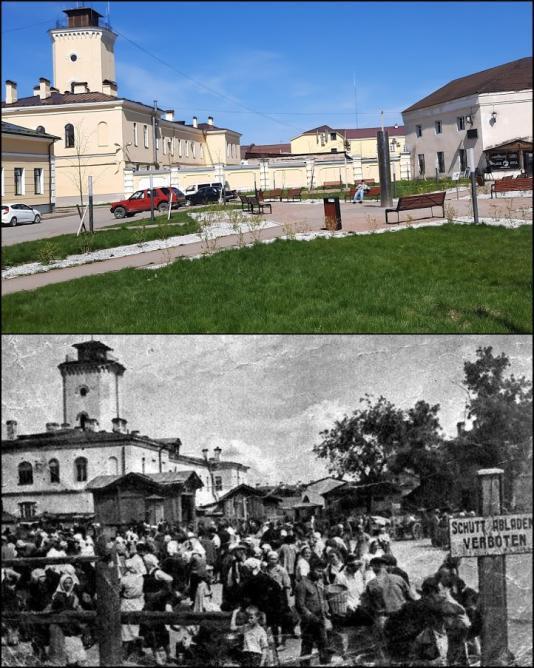

Беженцы на улицах Красногвардейска

Сразу после захвата города, в октябре, были проведены крупные этнические чистки. Хватали и расстреливали всех, у кого тёмные волосы и глаза. Все партийные, ответственные советские работники, комиссары считались априори евреями.

Если не чего не путаю, Гестапо находилось на Красной улице, дом 20 или около того (сейчас его нет, на его месте торговый центр). СД — возле парка Сильивия. Пленников содержали в подвалах по всему городу. Допросы, естественно, сопровождались пытками, избиениями. По показаниям жителей, избитых пленников часто выкидывали во двор, зачастую они представляли собой сплошной кусок окровавленного мяса.

То, что Гатчина была узлом дорог, повлекло за собой следующее: город стал использоваться как крупный концлагерь. Пленных удобно было как привозить, так и увозить, для постепенного уничтожения или для отправки в Германию.

Называют цифру в 80 тыс. погибших во всех лагерях на территории Гатчинского района, как в самом городе, так и в лагерях в Рождествено, Выре, Вырице, Торфяном и т. д.

В Вырице создали специальный детский концлагерь, куда свозились дети начиная едва ли не с грудного возраста, и в котором всё было по взрослому. С расстрелами за побег, наказаниями и голодными смертями. И с братскими могилами. Наверное, эта тема достойна отдельного поста, подробнее напишу об этом позже.

В самом Красноармейске пленные красноармейцы и мирные жители призывного возраста (обычно немцы их разделяли, но тут не стали заморачиваться) содержались на территории Красных Казарм, грамофонной фабрики, военного аэродрома и т. д. Фигурирует название «Дулаг 154» — но я не очень понял, это название всего когламерата концлагерей, или только одного из множества филиалов.

На заднем плане второго фто можно разглядеть то ли Ингебургские, то ли Смоленские ворота. Они очень похожи, краеведы и гатчинцы скажут точно — а я, увы, не настолько хорошо знаю этот город. Но скорее всё же первые, как раз рядом с ними и располагались Красные казармы.

(upd: благодаря отличному сайту https://pastvu.com/p/1908555 разрешил вопрос — это именно Ингебурские, там даже показано, с какой точки фото сделано)

Спросите, почему две одиноко стоящие колонны называются «ворота»? Потому что раньше это и были ворота:

Но металлические створки немцев не пережили (опять же, с воротами могу путаться, какие где, может это Смоленские — но примерно должно быть понятно, как всё раньше выглядело).

Пленные, как раз идут сквозь ворота

Вид на Красные казармы (https://pastvu.com/p/1908555)

Грамофонная фабрика

А одно время было вот так. Но сейчас доброго улыбчивого дедушку на красном фоне всё-таки убрали.

Упоминается случай, когда в одном из бараков наши пленные заболели тифом. Немцы, очень боявшиеся всякой заразы, сожгли больных вместе с бараком, остальные заключённые стали свидетелями этого. (Вроде нашёл, что это было 170 человек, содержавшихся в бараке на улице Хохлова).

В Гатчину свозились пленные со всей области, в том числе и бойцы 2-й ударной армии. И так уже полуживые и изголодавшиеся, они попадали в едва ли лучшие условия.

Постому населению тоже досталось. Когда наши войска освободили Гатчину, в ней оставалось всего около 2500 жителей. Перед войной было 55000. Город обезлюдел.

Работать в Гатчине должны были абсолютно все. Кто не работает — тот не ест, этот принцип немцы воплотили в полной мере. Все должны были прийти на биржу труда, зарегистрироваться — либо встать на учёт, чтобы получать карточки, либо получить работу и ходить отрабатывать трудодни за карточки. Мой дядя сперва работал на почте курьером, потом он стал работать стекольщиком (как немцы говорили — глазомастер). Гатчину наши части и бомбили, и обстреливали — стёкла бились постоянно, поэтому работы было очень много. Но потом всех вывезли. И когда дядя бежал в Эстонии от лагеря, он упал, обессиленный от голода, лежал и умирал. Его подобрал немецкий патруль, и оказалось так, что это были немцы, которые были здесь, в Гатчине, и они его узнали — глазомастера. Немцы утащили моего дядю к себе в будку-караулку, там его прятали, кормили. И когда уже наш фронт подходил, ему собрали продукты и сказали: ваши уже близко, иди к ним (отсюда).

Чистят немцам картошку

Ингерманландским финнам, которых в Гатчине и вокруг жило довольно много, делались послабления. Заслуженно — в воспоминаниях наших бойцов финны махали шарфами/платками пролетающим немецким самолётам. Немцы с финнами вроде пытались обсуждать вопрос их переселения в Финляндию, но так ни к чему и не пришли.

Отдельный вопрос — колаборационизм и судьба наших женщин. В основном им приходилось работать на немцев: стирать им, готовить, так далее. Говорят, этим не ограничивалось. Ну и кто-то голодал, а кому-то повезло устроиться.

На фото могут быть и «завозные», какие-нибудь эстонки.

Некоторое время назад в гатчинской газете вышла скандальная статья, где человек приводил воспоминания своей бабушки, вызвавшая настоящую бурю эмоций (как понял, основная претензия — много восторгов всему немецкому). Смог отследить только следы этого события, саму статью уже удалили (а жаль).

Пишут, что фото — 42-й год. Но не знаю, на других фотографиях она гораздо моложе. Не исключено, что и послевоенное. Хотя… Может, и правда 42-й.

Судить в данном случае не берусь, но учитывая, кто фотографировал… В общем, рад бы ошибаться.

Отношение к местному населению и поведение немцев заметно менялись в зависимости от успехов на фронте.

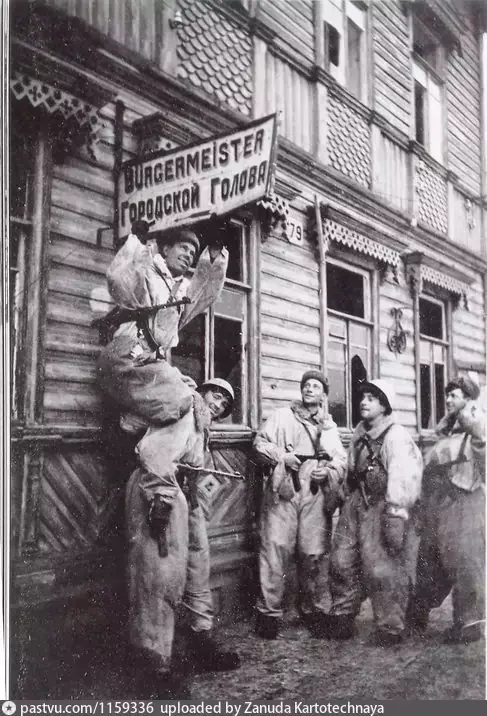

Сначала, когда победа казалась близкой, немцы вообще не церемонились. Провинившихся вешали, например, на рынке (сейчас там садик), и на берёзе возле дома городского главы (сохранился до наших дней, хотя деревянный).

Вот он, дом бургомистра (фото из интернета, сам ступил и не сообразил сделать). Какой-то шутник периодически вешает на него бумажку со словом «Burgermeister».

А вот рынок в наши дни и тогда (отсюда)

Вешали не только взрослых, включая женщин и девушек, но и детей (взято оттудда же):

«Мальчишек, которые воровали у них спички, немцы вешали на виселице на рынке, чтобы люди, идя мимо, видели, как наши мальчишки за коробок спичек на верёвке болтаются…»

«Детей в Гатчине много. И все хотят есть. Кто-то не выдерживал, стащит буханку хлеба; если его поймают, отправят на виселицу. На старом рынке 4-5 виселиц, и они редко бывают пустые. На груди подписи: „партизан“, „вор“, „коммунист“. Запомнился 14-летний мальчик…»

Воровство у немцев считалось самым жутким грехом.

Пишут о слухах, якобы если некого было за что-то повесить, вешали просто так, чтобы место на висилице не пустовало.

При этом самих немцев вид болтающихся и разлагающихся тел совершенно не смущал. Упоминалось, что какой-то офицер потребовал «сменить уже наконец вид за окном», а то там две недели один и тот же труп болтается.

О изменении отношения к населению — в мае 42-го года жителей перестали вешать открыто и начали расстреливать, в основном в парке Сильвия возле стены. Там рядом как раз располагалось здание СД, так что вести пленных недалеко. Закапывали там же, в накопанных ещё до начала боёв нашими щелях. Поиском останков и перезахоронением никто особо с тех пор не занимался — недавно был кратковременный всплеск, когда подняли некоторое количество останков, и на этом всё.

Там же, в Сильвии, памятник нашим казнённым подпольщикам:

История до невозможности противная — наших подпольщиков и подпольщиц буквально в самый последний день, когда они собирались уходить из города к партизанам, выдала попавшаяся «на горчем» профессиональная воровка, которая попыталась стянуть у немцев какое-то бельё. Чтобы выгородить себя и спасти свою жизнь, она рассказала, что некогда её любовником был молодой человек, замышлявший нечто.

Уже сильно после войны эту тётку, уже в возрасте, отыскали. В одной из наших тюрем…

Ещё из историй сопротивления: кто-то чинил аппаратуру немцам, и смог собрать радиоприёмник, чтобы получать хоть какую-то информацию. Кто-то, вроде как пишут в интернетах, прямо из города корректировал огонь наших батарей по немецким объектам (хотя как в таком случае связь осуществлялась — непонятно, но тут за что купил, за то и продаю). Одна девушка-разведчица ценой своей жизни — её сразу запеленговали и поймали — срочно вышла на связь и сообщила о прибытии техники.

В 42-м немцы учредили праздник, «День освобождения». С особым размахом его праздновали в 43-м году. Жителей сгоняли на мероприятия добровольно-принудительно.

Площадь перед Гатчинским дворцом. Празднование «дня освобождения», 22 июня 1943 года.

Украшения на Адмиралтейских воротах. Было где-то фото, где на их фоне маршируют части колаборационистов, но я его не нашёл.

А вот празднование Пасхи. Немцы открыли собор, закрытый коммунистами в 30-х годах (на фото всё та же «бабушка» — Леля Алексеева):

И ещё пара фото:

Священники, как могли, пытались действовать на немцев и помогать простым людям. После освобождения города репрессиям, вроде бы, не подвергались.

Возвращаясь к Гатчинскому дворцу — ему, конечно же, не повезло.

В помещениях Кухонного каре Гатчинского дворца базировались немецкие лётчики из эскадрильи «Грюнхерц» («Зелёные сердца»). Поговаривают, что там находился и один из борделей (ещё один в здании по проспекту 25 октября, в каком конкретно я не запомнил).

Завезли туда поначалу специальных эстонских проституток. Не знаю, по мне это даже символично: немцы использовали прибалтов-мужчин для самой грязной работы (кого не расстреляли и не сгноили в лагерях, а такие тоже были), а женщинам оказали честь ублажать немецких военных. Прямо мечта, а не жизнь. Не то что угнетения в рамках кровавого совка!

Дворец, конечно же, был сожжён, всё порушено и разграблено. Вековые деревья спилили, мосты, другие объекты в парке порушили.

Эвакуация экспанатов работниками музея продолжалась, по-моему, аж до 9го сентября (напомню — 13-го город уже был захвачен). Но мы вывезти успели только самое ценное, всего несколько эшелонов, только самое ценное. В итоге из 54 030 экспонатов Гатчинского дворца было утрачено 38 152.

Подробнее об этом можно почитать, например, тут. И я вот задумался. Наши реставраторы, наверное, должны быть самыми лучшими профессионалами во всём мире — ведь и дворцы в Пушкине-Павловске умудрились восстановить, и в Петергофе, и в Гатчине (про Пушкин уже писал немножко тут: Выставка «Пушкин. Освобождение»). И вторая мысль — а сколько всего можно было сделать, если бы мы не чинили уничтоженное, а создавали новое?..

К сожалению, пакт Молотова-Риббентропа открыл им колоссальные возможности для легальной разведки. После 1939 года представители Германии в большом количестве приезжали в СССР, и в частности в Ленинград, с целью в том числе и культурных поисков. В Российском государственном военном архиве в Москве я лично видела трофейные немецкие документы: картотеку по всем музеям, театрам и библиотекам Ленинграда с подробным описанием их фондов. На всякий случай там даже были указаны телефоны директоров, руководителей, работников Русского музея, Эрмитажа, публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина (сейчас это Российская национальная библиотека. — Ред.). То есть немцы прекрасно знали, что где лежит, и представляли, как это после начала оккупации доставить в Третий Рейх.

— В 1943 году, после Сталинградской битвы, когда стало понятно, что СССР выигрывает войну, была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний фашистских захватчиков (ЧГК). И она в том числе обсуждала, какие немецкие ценности можно вывезти в рамках компенсаторной реституции на территорию СССР. Тогда это воспринималось как возмездие. Правда, позже наша страна признала на международном уровне, что предметы искусства не могут быть объектами компенсаторной реституции. Принципиально важно понимать: даже в жесточайшее время войны, в отличие от Германии, наша страна на государственном уровне никогда не занималась уничтожением предметов искусства противника. В СССР прекрасно понимали, что эти ценности — мировое достояние.

— Какое количество ценностей, вывезенных из Германии, мы немцам уже вернули?

— Сложно сказать. Сводного каталога вывезенного нет. Но я думаю, мы вернули процентов 80. Причем, как признает и немецкая сторона, передали самое ценное. Например, Дрезденскую галерею. Мне повезло, я была знакома с очень пожилым человеком, который, будучи искусствоведом, принимал Дрезденскую галерею обратно. И он рассказывал, с какой любовью советские коллеги из Москвы обращались с картинами старых мастеров. Немцы были поражены, что мы не просто увезли их, где-то хранили, а потом отдали обратно, но еще и идеально отреставрировали! Эрмитаж, например, уже в постсоветское время передал Германии и 11 уникальных витражей франкфуртской Мариенкирхе. И это далеко не единственный пример.

— А что вернули нам?

— Увы, меньше 15 процентов. Полная информация о возвращенных культурных ценностях есть на сайте lostart.ru. Так, например, в Екатерининский дворец передали фрагмент Янтарной комнаты и комод из нее, а Музею «Павловск» — 125 книг из библиотеки императрицы Марии Федоровны. Что касается остальных ценностей, то, вероятнее всего, они уничтожены во время войны либо находятся в частных коллекциях. К счастью, есть ученые, которые занимаются поиском этих вещей. Например, российско-германская группа «Музейный диалог». Есть и еще несколько аналогичных поисковых проектов.

А вот с Финляндией и Испанией нет ни одного совместного проекта по поиску «трофейного искусства». Некоторые наши ценности открыто выставлены в финских музеях. В свое время, после того как в 1944 году Финляндия официально вышла из войны, советское руководство не стало добиваться возврата этих вещей, спустило все на тормозах.

— Сложно сказать, сколько ценностей «прописаны» теперь на территории бывших советских республик?

— Конечно. Значительная часть вещей, которые вывозил СССР, шла в музеи бывших советских республик. В ЧГК изучали, какой ущерб нанесла Германия и ее сателлиты тем или иным территориям и на основе этой информации отправляли туда ценности. В Полоцке, Минске, Гомеле, Могилеве, Бресте, во многих разрушенных российских городах были потрясающие музеи. И ничего не осталось! Но так называемое трофейное искусство — малая толика пополнения фондов музеев СССР в послевоенное время. Дело в том, что советские музеи, в том числе ленинградские, в 40–50-х годах делились своими фондами с пострадавшими. Музейщики это помнят и благодарны нам до сих пор.

Потери в цифрах (по информации на 2011 год)

— Екатерининский дворец-музей: по инвентарным описям числилось 42 172 предмета; во время войны утрачено 30 151 (потери около 71,5 процента).

— Александровский дворец: числилось — 30 382, утрачено — 22 628 (74,5 процента).

— Павловский дворец-музей: числилось — 22 133, утрачено — 8715 (около 40 процентов).

— Гатчинский дворец-музей: числилось — 54 030, утрачено — 38 152 (70,6 процента).

— Дворцы-музеи Петергофа: числилось — 31 511 предметов, утрачено — 16 700 (около 53 процентов).

Оккупанты разграбили или уничтожили в общей сложности 427 музеев (из них 173 в России), 1670 православных, 237 католических церквей и 532 синагоги. Только крупные библиотеки утратили свыше 100 миллионов экземпляров книг. По оценкам архивистов, уничтожено 44 897 архивных собраний, то есть 63 процента архивного фонда Российской Федерации (отсюда).

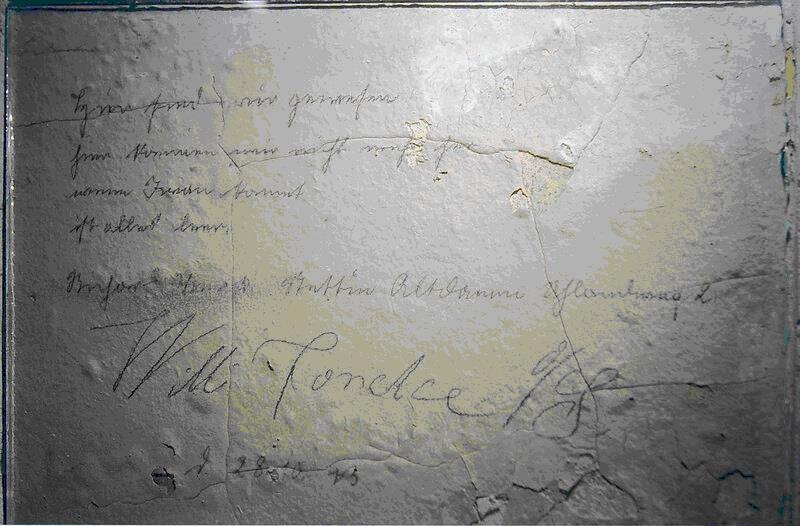

Надпись из Гатчинского дворца:

Перевод:

Мы здесь были. Сюда мы больше не вернёмся.

Когда придет Иван, всё будет пусто.

Вурф, Штеттин, Уландштрассе, 2.

28 октября 1943 года

Освободили город мы только в 44-м. Но ушлый немец начал уже что-то подозревать гораздо раньше… И, соответственно, начал усиленно гадить.

В Гатчине находились немецкие госпитали, а где госпитали, там и кладбища. В одном интервью краеведа мелькала информация (не проверял), что здесь было захоронено свыше 80 тыс. немцев, которые скончались уже на территории города от ран.

Вид на немецкое кладбище в Сквере Пушкина. Характерно то, что здание на заднем плане находится достаточно далеко от проспекта 25 октября. Но недавно, когда совсем рядом с ним проводили земельные работы, таджики-узбеки наткнулись на немецкие кости. То есть, кладбище было о-го-го какого размера.

Ниже ещё несколько таких, в том числе у здания администрации:

Внезапно и неожиданно я получил подтверждение словам уважаемого Николая Берга, что немцы якобы изрядно мухлевали со своими потерями и даже захоронениями. Гипотеза всегда кзаалась пусть здравой и стройной, но из разряда «50 на 50», потому как сам свечку не держал, а как там оно на самом деле было — поди пойми. Может так, а может и эдак.

Так вот: выяснилось, что перед тем, как оставить город, немцы сравняли бульдозером своё же кладбище, то, которое с именами. Как раз чтобы по этим именам невозможно было восстановить реальные потери.

В центре города шикарное пано. Я на него раньше как-то не обращал внимания… Но это я просто слепой. Оказывается, оно из фотографий.

Бойцы на фото забирались вон туда:

Мемориальная доска в честь Григорина (фото из интернета):

Якобы по нашим документам погиб он героически, но днём раньше во время другого боя, и никаких подтверждений в ЖБД немцев нет (по остальным известным эпизодам обороны города — есть), а из всех источников об обороне дома имеется только статья в газете примерно 60-х годов, с воспоминаниями сандружинницы. Судить этот момент не берусь — опять же, может так, а может не так, учитывая бардак и отступление, как минимум в наших документах путаница легко могла быть.

Коннетабль:

Перед войной его хотели реставрировать, стоял в лесах. Немцы этим воспользовались, воткнули наверху слепленную из какого-то металлолома свастику. Леса потом пустили на дрова.

Очередь крестьян перед пунктом досмотра.

Наши бойцы, увидев наверху свастику, принялись палить по ней, даже подкатили пушку. Насилу удалось уговорить их не делать этого, пригнали если память не изменяет пожарную машину, сняли с верхушки мерзость.

Уходя из города, немцы поджигали дома. Огнемётом. К счастью, сгорели не все.

Всех горожан постарались угнать — в Прибалтику, потом в Германию. Чтобы лишить нас рабочих рук, и чтобы обеспечить ими себя.

Напоследок гадили, как только могли.

Было оставлено очень много отравленных продуктов — у немцев были консервы, в которые они закатывали бисквиты, творог и другие угощения, для изголодавшихся людей эта вожделенная еда становилась причиной смерти. Уже после освобождения Гатчины был такой страх перед всем, что оставалось от немцев — их продукты растаптывали и сжигали, вещи старались не трогать. Фашистские сапёрные батальоны оставили массу ловушек — свыше 5 тысяч мин и растяжек было снято нашими сапёрами в городе. Минировали всё — детские игрушки, различные приборы. Достоверно известно, как в деревне Сализи один из жителей взорвался на немецком безмене. Подорвавшись на таких ловушках, в первые два послевоенных года в Гатчине погибло больше 450 детей (отсюда).

Освободители.

Нашим бойцам помогали местные мальчишки. Есть фото (увы, не нашёл), где эти пионеры объясняют нашим бойцам, где сидят немцы. В двух экземлпярах — сначала сфотографировали одного… Но остальные расстроились, что их тоже не запечатлели, и фотографу пришлось сделать повторный снимок, уже групповой.

Пост получился, возможно, несколько сумбурным… Но тут, уж как вышло. И так слишком много времени потратил в поисках материала, а также вспоминая и перепроверяя всё.

По мотивам экскурсии за авторством Александра Шмидке, и с использованием фотографий Андрея Фирсова.