Как князь Голицын жену в карты проиграл.

Автор: Алена ИзмайловаВ 1838 году Михаил Лермонтов написал поэму «Тамбовская казначейша». В поэме говорится, что находившийся в Тамбове проездом штаб-ротмистр Гарин обыграл в карты местного казначея Бобковского.

Ситуация была бы банальна, если бы не ставка в этой игре, которой оказалась красавица Авдотья Николаевна, его супруга.

Поэма сама по себе скандальная, но куда скандальнее была реальная история, которая легла в основу сюжета.

События разворачивались не в провинциальном Тамбове, а в Москве, и участниками были не какие-то никому не известные казначей и штаб-ротмистр, а «сильные мира сего» — князь Голицын и граф Разумовский.

Именно между ними состоялась игра, в которой призом победителю стала молодая красавица-жена.

В 1789 году 17-летнюю княжну Марию Вяземскую выдали замуж за князя Александра Николаевича Голицына, который был старше невесты всего на три года.

Со стороны Вяземских имел место брак по расчету – эта ветвь княжеского рода обеднела, и большого приданого за дочерью дать не могла. А князь Голицын незадолго до женитьбы получил огромное наследство, в котором одних только крепостных насчитывалось 24 тысячи душ.

Князя при жизни прозвали «Cosa rara», по названию известной в то время оперы (по-русски «редкая вещь» в негативном смысле!)

Но на беду молодоженов, князь Голицын отличался отменным самодурством и мотовством: утверждали, что он выписывал векселя, в которых сумма была проставлена не буквами, а цифрами (к которым недобросовестные кредиторы дорисовывали потом нули); давал прикуривать гостям ассигнациями крупного достоинства; ежедневно отпускал своим кучерам шампанское; ну и в карты очень любил играть, в которые ему не очень везло.

Подобный образ жизни привел к тому, что за 10 лет князь умудрился прокутить всё своё огромное состояние, и княгиня Голицына была вынуждена обратиться к только что вступившему на престол императору Александру I с просьбой повлиять на кредиторов, и приостановить взыскание долгов.

Император ответил княгине очень вежливым отказом, завершающимся словами «пребываю я навсегда вам доброжелательным».

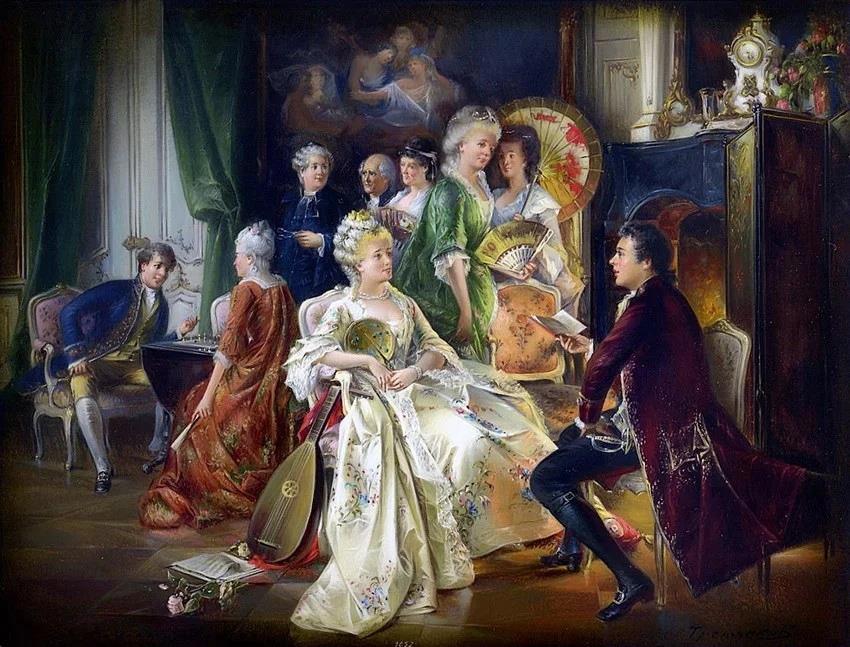

Совместная жизнь у них не задалась. В семейной жизни князь был деспотом, нередко бил свою жену. И в то же время князь не жалел денег на наряды для Марии и вывозил на все балы, стремясь похвалиться перед людьми ее красотой и грацией.

В обычной жизни Голицын вел себя как холостяк, кутил с друзьями, месяцами не появляясь дома.

Князь Голицын оказался на грани полного разорения, и его супруга потребовала развода (детей у них не было), на который князь не согласился.

Так и жил князь своей развеселой жизнью и мало обращал внимания на жену, а Мария Григорьевна, между тем, всерьез увлеклась высоким и статным красавцем графом Разумовским.

Сыну гетмана Украины Кирилла Разумовского и племяннику любовника Елизаветы I Алексея Розумовского, графу Льву Разумовскому было в ту пору 44 года, он был холост и богат.

Между Голицыным и Разумовским было родство. Брат княгини- князь Николай Григорьевич Вяземский - был женат на племяннице графа Льва Кирилловича, и в их доме граф часто встречался с княгиней Голицыной.

Лев Кириллович Разумовский любил книги, науки, художества, музыку, понимал и сочувствовал природе, и едва ли не у него первого в Москве был при доме зимний сад.

Вся Москва стремилась на его праздники, где радушный хозяин принимал истинным барином, в полном и настоящем значении этого слова, очаровывая всех своим добродушием и утонченной вежливостью.

Его развитой ум не мог не понять высокого учения масонов и не отнестись отзывчиво к их законам; он сам сделался убежденный масон, был в переписке с Поздеевым, но это не мешало ему быть ревностным, глубоко верующим христианином.

Все высокое, чистое и честное привлекало его: это была глубоко отзывчивая личность.

Мария Григорьевна с тоской представляла себе, какое счастье могло ждать ее рядом с таким замечательным человеком. Но пока что рядом был деспот и грубиян Голицын.

В обществе Разумовский был милый говорун, несколько картавил, и его вечный насморк придавал его голосу какую-то особенную привлекательность.

Он боялся сурового холода зимы и всегда ездил с большой меховой муфтой, которую он ловко и даже грациозно бросал в передней.

При частых встречах с молодой княгиней Голицыной сердце графа не устояло при виде ее миловидности и проявляло участие к ней, зная, что она несчастлива.

Об этом романе вскоре заговорила вся Москва

В то время получить развод было практически невозможно. Отчаявшийся Разумовский хотел сначала вызвать князя Голицына на дуэль, но затем решил попробовать иной путь.

В один из дней 1801 года граф сел за карточный стол с князем Голицыным, и игра продлилась вечер и всю ночь – Разумовский всё выигрывал, а Голицын неизменно проигрывал.

Наиболее популярной из карточных игр, являлся в те времена «фараон» (или «штосс») – игра незатейливая, но в которую за ночь можно было составить и спустить целое состояние. Её правила просты: из одной колоды карт один игрок («понтёр») выбирает любую карту, и делает на неё определенную ставку («куш»). Другой игрок («банкомёт») из второй колоды начинает доставать карты, открывая их поочередно налево и направо («метать банк»). Если та же карта, на которую поставил понтёр, ляжет налево от банкомёта, то понтёр выиграл. Если направо – то выиграл банкомёт (именно с этой игры идет выражение «как карта ляжет»).

Когда в ту ночь Разумовский выиграл у Голицына умопомрачительную сумму, то он предложил князю сделать последнюю ставку в виде его жены княгини Голицыной против всего своего выигрыша.

Князь сначала отказался, на что Разумовский ответил, что в таком случае он откланивается, а за своим выигрышем пришлет утром.

Князь в отчаянии согласился, и снова проиграл.

Граф Разумовский тут же покинул гостеприимный дом Голицыных, прихватив с собой княгиню. Ну а дальнейшее понятно – скандал разразился нешуточный и князь Голицын сам подал на развод.

Об этой скандальной истории говорили во всех домах Москвы и Санкт-Петербурга.

Прелюбодеяние его супруги, жившей с Разумовским как семья, было налицо, и Московская духовная консистория быстро расторгла скандальный брак.

Но вот беда, развод был произведен без разрешения княгине «вступить во второй брак» (хотя и без указания оставить её «навсегда безбрачною»).

Графа Разумовского это не остановило, и в следующем 1802-м году он обвенчался с княгиней Голицыной в домовой церкви Св. Петра и Павла своего подмосковного имения Петровско-Разумовское.

Развод в те блаженные времена считался чем-то языческим и чудовищным. Сильно возбужденное мнение большого света обеих столиц строго осуждало нарушавших закон, и все решили не принимать молодую чету.

Но князь Голицын продолжал вести дружбу с графом Львом Кирилловичем, часто обедал у бывшей своей жены и нередко показывался с нею даже в театре.

В семье графа этот брак тоже не пришелся по сердцу, но молодая графиня сумела снискать расположение семьи мужа, и даже цельный характер старика, Кирилла Григорьевича, не устоял перед веселой и красивой невесткой.

Когда холодность, с которой графиня была встречена в семье, заменилась самыми родственными отношениями, тогда и общество стало заискивать расположение богатой графини, предвидя, что в ее доме будут даваться празднества, на которые все-таки жаль было бы не попасть.

Графская чета отделала свой дом на Тверской (дом, в котором теперь помещается английский клуб) и подмосковный – Петровско-Разумовское, и общество охотно толпилось у них на пирах, задаваемых в Москве зимой и в Петровском – летом.

Но брак все-таки официально не был признан, и менее сговорчивые барыни, быть может, из зависти к чрезмерной роскоши туалетов графини, злобно, тайком делали намеки на не совсем правильное положение.

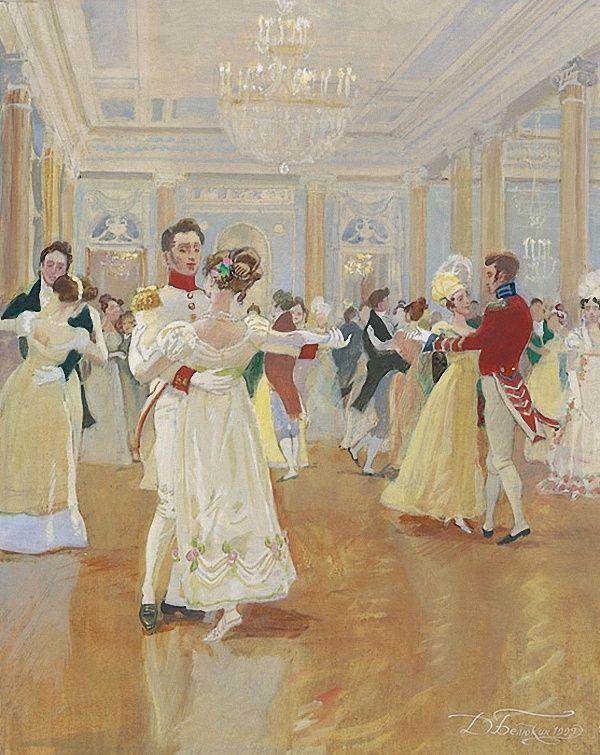

Мария Григорьевна не могла появляться на больших великосветских балах. Разумовских довольно редко, но приглашали на маленькие семейные праздники с танцами.

Этим толкам был положен конец во время посещения Москвы императором Александром Павловичем, в 1809 году.

В этом помог граф Гудович, главнокомандующий Москвы, который взял на свою ответственность пригласить молодую графиню на бал, где должен был присутствовать государь.

Государь неожиданно явился на семейный бал, подошел к присутствовавшей там бывшей княгине Голицыной, и громко сказал: «Графиня, позвольте пригласить Вас на полонез?».

Император тогда на деле доказал, что его окончание в письме княгине Голицыной «пребываю я навсегда вам доброжелательным», было не простым эпистолярным оборотом.

И поскольку сам император признал графиню Разумовскую достойной своего общества, у его подданных никакого другого выбора не оставалось, кроме как последовать высочайшему примеру и отныне принимать её как равную.

С той минуты законность второго брака и графского достоинства разведенной Марьи Григорьевны больше никем не подвергалась сомнению.

Брак этот был из один самых счастливых.

Быть может, покой графа и был отравлен мыслью, что он женился на «отпущеннице», но эта же самая мысль заставляла этого глубоко совестливого и доброго человека еще сильнее привязаться к любимой женщине и окружать ее таким утонченным вниманием, от которого она чувствовала себя вполне счастливой.

Разумовские прожили в мире и согласии 16 лет. Общих детей не было, поэтому они взяли к себе одного воспитанника и двух воспитанниц.

21-го ноября 1818 года Льва Кирилловича не стало.

Так как супружеская пара была бездетной, один из братьев покойного, Алексей Кириллович, затеял судебный процесс, в котором оспаривал законность брака, и право вдовы на наследство.

Через три года эта тяжба была графиней Разумовской благополучно выиграна.

Мария Григорьевна скончалась в 1865 году в возрасте 93 лет, на 48 лет пережив своего первого мужа – окончательно разорившегося князя Голицына, и на 47 лет своего второго мужа – графа Разумовского.

Многочисленные наследники богатой вдовы были таким долгожительством крайне недовольны, так как Мария Григорьевна пережила и многих из них.

А ведь откройся в ту ночь карта в другую сторону, то она умерла бы не богатейшей графиней Разумовской, а беднейшей княгиней Голицыной...