Советы пишущим. Часть 16. Стратегия быстрого роста

Автор: МВАСравнивая ископаемых животных с современными, реконструируя условия, в которых жили древние обитатели планеты, биологи выясняют, почему доисторические существа были такими большими.

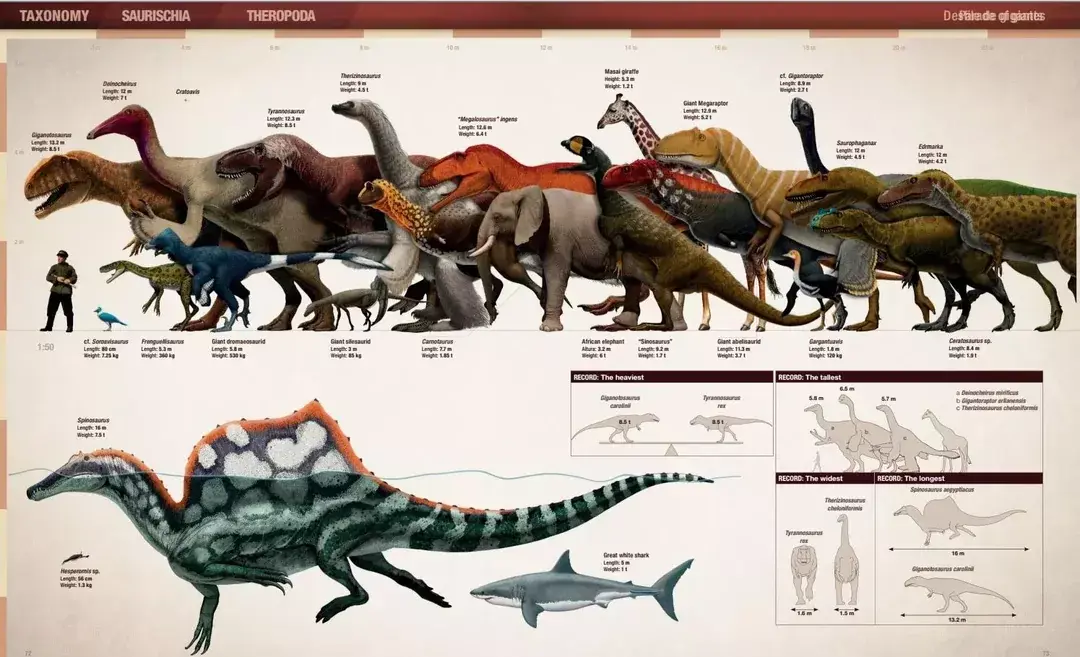

Когда заходит речь о животных-гигантах, на ум обычно приходят 7-метровый гавиал, 10-метровая анаконда, африканский слон (4,5 м в холке), 5,5-метровый жираф, 18-метровая китовая акула и, конечно, 33-метровый синий кит. Однако никто из этих великанов не сравнится по размерам со своими доисторическими предками — разве только рыбы (акулы) и киты. Судите сами: североамериканские мамонты были на метр выше, чем современные слоны, и на 3–4 т тяжелее. Ископаемый носорог парацератериум превосходил в росте нынешнего жирафа на два с половиной метра и был тяжелее в 20 раз. Длина вымершего удава Titanoboa составляла 13 м. Крокодилы саркозухусы достигали 11–12 м в длину, что на 3–4 м больше, чем их самые длинные современные родственники. Что уж говорить о гигантских динозаврах и их пресмыкающихся родственниках — морских и летающих рептилиях, длина которых намного превышала десять метров.

Сегодня даже трудно представить, насколько велики были некоторые динозавры. Зауроподы могли набирать сотню тонн веса и по 40-50 метров в длину. Разумеется, синие киты еще крупнее, но их поддерживает вода, а на суше подобных великанов давно не встретить. Масса самых больших из современных сухопутных животных – африканских слонов – доходит «всего лишь» до 6-7 тонн. После вымирания динозавров появлялись и более крупные млекопитающие, например, индрикотерии (до 20-25 тонн), но прежних размеров они все-таки не достигали, и долго не просуществовали. Так почему?

Эта большая разница в размерах – отчасти иллюзия. Зауроподы – самые крупные из динозавров – были растительноядны, объедая листья высоких мезозойских деревьев. Дотянуться до крон им помогала необычайно длинная и тонкая шея, для противовеса которой животные имели такой же длинный хвост. «Геометрия» крупных млекопитающих совсем иная; можно сказать, они куда ближе к сфере. Поэтому разница в массе между крупнейшими млекопитающими и динозаврами не так велика, как в длине. Тот же индрикотерий, будучи млекопитающим, отличался по весу от завропод всего в несколько раз, как современные бегемоты – от слонов. Однако разница все-таки остается, и простой иллюзией ее не объяснить.

Sauropoda (что в переводе с латыни означает «ящероногие») входят в отряд так называемых ящеротазовых динозавров Saurischia. Этот отряд подразделяется на бегавших на двух ногах хищных тероподов (Theropoda), потомками которых стали птицы, и ходивших на четырех ногах растительноядных зауро подоморфов (Sauropodomorpha), к которым принадлежали и зауроподы. Предполагается, что предки как тероподов, так и зауроподов передвигались на двух ногах и были хищниками. Однако со временем зауроподы стали потреблять растительную пищу, что привело к увеличению их массы и переходу к четвероногому образу жизни.

Первые зауроподы появились к концу триасового периода, около 220–230 млн лет назад. Их потомки процветали в юрском и меловом периодах, исчезнув вместе с другими динозаврами лишь около 65 млн лет назад. На сегодня описано около 200 видов зауроподов, и палеонтологи продолжают находить новые. Кости этих рептилий обнаружены на всех материках, включая Антарктиду, что свидетельствует об их исключительной эволюционной успешности. Одним из первых настоящих зауроподов был 8–10-метровый Antetonitrus из позднетриасового времени (216–203 млн лет назад). А уже в раннеюрских породах возрастом 200–190 млн лет обнаружены кости 18-метрового Barapasaurus, весившего 48 т. То есть гигантами эти ящеры стали по геологическим меркам довольно быстро, за 15–20 млн лет. Есть даже данные, позволяющие предположить, что это могло произойти гораздо быстрее, менее чем за 10 млн лет.

Что же позволяло длинношеим быть такими большими и что не позволяет млекопитающим достичь их размеров?

Начнём с климата. Весь мезозой, эпоха динозавров и других гигантских рептилий, является так называемой термоэрой, это означает что климат по всей планете равномерный тропический, за исключением полярных областей. Отсюда вытекает богатство экосистемы не имеющей ярковыраженной сезонности, стол наших длинношеих всегда полон зелени. Кайнозой, время млекопитающих, в свою очередь характеризуется переходом от темоэры к криоэре с сезонностью климата при чём и в тропических зонах тоже, образованию полярных шапок и периодическими ледниковыми периодами. Отсюда явное богатство влажных или тёплых периодов сменяется недостатком пищи в засушливые и зимние периоды, как в саваннах и тундростепи. Сегодня самые производительные на планете экосистемы – это травянистые равнины, такие как африканская саванна. Травы растут необычайно быстро, обеспечивая изобилие и постоянное пополнение запасов пищи для многомиллионных стад самых крупных сухопутных животных. По некоторым оценкам тундростепи превосходили в этом плане саванны.

Однако мезозойскую эру трав еще не было, и пропитание приходилось искать на ветках деревьев. Они не настолько производительны, как травянистые растения, однако благодаря многоярусности кроны леса могут давать почти так же много питательной бимассы на единицу площади. Таким образом, пищи было достаточно и для весьма крупных животных, но до нее требовалось дотянуться. Это могло стимулировать появление все более высоких и длинношеих существ, способных объедать даже верхушки деревьев. Сегодня такой необходимости просто нет: если стадо буйволов обглодает всю траву в окрестностях, оно просто перемещается на новое место, пока прежнее не зарастет снова.

Разница в стратегиях размножения. Это другой фактор, который не позволяет современным животным вырастать настолько крупными, как некогда динозавры, связан с особенностями размножения. В отличие от млекопитающих, динозавры – рептилии, и эта задача требует от них куда меньших усилий. Самки делают кладки, из яиц вылупляются малыши, которые уже самостоятельно набирают нужные размеры (или погибают). По мнению некоторых ученных, размер кладок у зауроподов мог достигать сотни яиц. С другой стороны, самки плацентарных млекопитающих вынашивают детенышей в утробе и после положенного срока беременности производят сравнительно небольшое число довольно крупных малышей.

Скажем, синие киты рождаются массой около 2,5 тонн – но, опять же, им помогает плавучесть воды. Для сухопутного животного, даже крайне массивного, подобная дополнительная нагрузка была бы чересчур велика и даже опасна. И это не говоря о сроке беременности, которая у тех же китов продолжается почти год, а у слонов – и того дольше. Это огромное испытание для организма самки, который к тому же требует и приличных количеств дополнительной пищи.

Теория R/K‑отбора — экологическая теория, определяющая две различные природные стратегии размножения живых организмов, при определённых обстоятельствах обеспечивающие оптимальную численность для данного вида. Теория была разработана двумя американскими экологами — Робертом МакАртуром и Эдвардом Уилсоном. Но эта теория заслуживает отдельного рассмотрения. Для нас сейчас важно, что динозавры предпочитали R‑стратегия, а большие млекопитающие, и мы в том числе, являются поклонниками К-стратегии.

Гонка хищник-жертва. Как следствие низкой плодовитости млекопитающих отсутствие специализированного хищника на крупную добычу и гонки размеров хищник-жертва, львы правда охотятся на слонов, но это скорее исключение, тем более охота эта коллективная. А вот охотников на больших динозавров хоть отбавляй, например гиганотозавр, причём взрослые особи не могли охотится на молодняк зауропод, не позволяла разница в скоростях, что обеспечивало выживаемость и поддержание кормовой базы.

Следующий пункт, метаболизм.

Зауроподы и млекопитающие поддерживают свою температуру постоянной, однако механизмы совершенно разные.

Большая часть динозавров имели инерциальную теплокровность, то есть были настолько большими что не успевали остыть, при чём чем больше животное тем меньше теплоотдача, в условиях тёплого мезозоя это идеально, большую часть полученной энергии можно направить в рост. У млекопитающих поддержание теплокровности достигается за счёт ускоренного метаболизма и пищи требуется гораздо больше чем динозаврам, значительная часть энергии тратится на то что бы быть тёплым, правда чем больше наш зверь тем меньше требуется пищи соразмерно телу.

Сравним строение скелета и черепа.

Череп млекопитающих массивный, служит для сохранения большого мозга, а так же прикрепления жевательных мышц. Зауроподы в свою очередь имели либо маленькую голову как диплодоки. Либо череп состоящий из из одних отверстий как у брахиозавра или жираффатитана и не имели зубов предназначенных для жевания и большого мозга что значительно снижало его вес. В общем череп всех зауропод непропорционально мал по сравнению с остальным телом, около 1/200 по сравнению с общими размерами.

Череп индрикотерия

Череп диплодока

Череп жираффатитана

Череп брахиозавра

Сразу оговорюсь многие растительноядные динозавры имели зубные батареи и могли жевать гадрозавры и цератопсы, например, однако они имели массивный череп и значительно уступали в размерах нашим героям.

Следующий момент касается всех динозавров, это полые кости схожие с птичьими. Пневматизированные кости легкие и прочные, в то время как кости млекопитающих значительно тяжелее.

Есть предположение что у динозавров была система воздушных мешков как у птиц, которая позволяла более эффективно снабжать кислородом массивное тело.

Проанализировав огромный массив данных, исследователи пришли к заключению, что невероятным размерам зауроподов способствовала уникальная комбинация из пяти признаков. Два из них — яйцерождение и систему пищеварения — зауроподы унаследовали от предков, а три возникли уже в самой этой группе: длинная шея, специфическое строение скелета и теплокровность.

Итак, если согласиться с предположением, что увеличение размеров ставит организм в более выгодные условия, то эволюционная линия его потомков будет «расти», пока не достигнет пределов физических свойств живой материи. В случае с зауроподами, это, по-видимому, было именно так, а описанные особенности их строения и физиологии им в этом помогали. Возможно, изначальный толчок гигантизму зауроподов дало повышение уровня обмена веществ, обеспечившее быстрые темпы роста в раннем возрасте. Благодаря длинной шее они могли добывать пищу в любых условиях с минимальными энергетическими затратами, «птицеподобная» дыхательная система делала крайне эффективными метаболизм и теплообмен, а частое размножение защищало популяции зауроподов от многочисленных превратностей судьбы. Все вместе это не только позволило им стать крайне успешной и многочисленной группой, доминировавшей на суше на протяжении большей части мезозойской эры, но и опередить по размерам всех наземных и большинство морских существ.