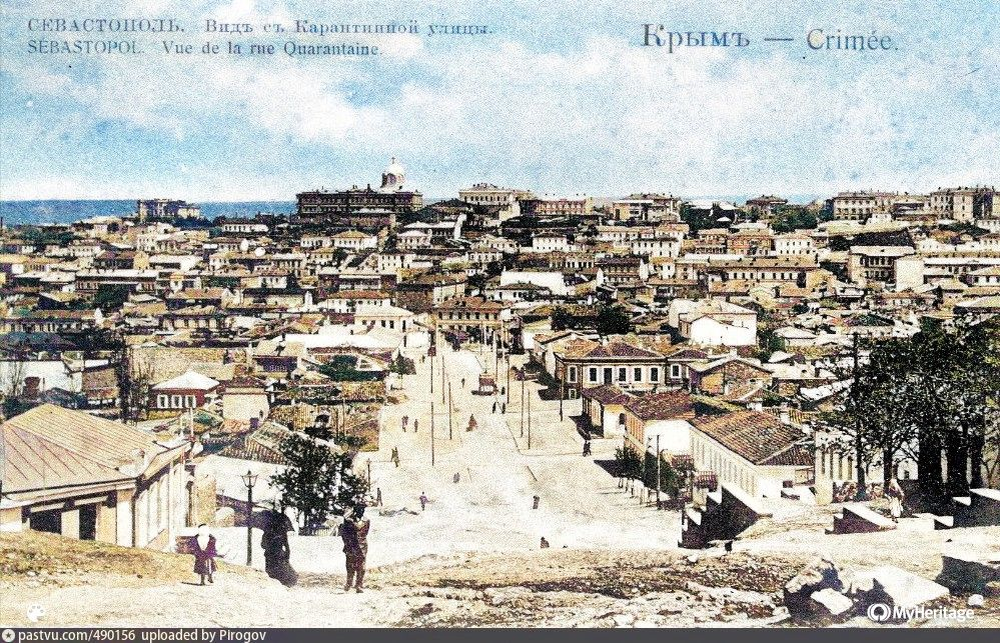

Жизнь в Севастополе унтер-офицера флота Его Императорского Величества.

Автор: Сергей ВасильевЦеннейшая информация, благодаря которой в книге "Полное погружение" у меня получается не выдумывать, а описывать жизнь дореволюционного Севастополя.

Шел 1912 год, в семье Трофима Никифоровича и Натальи Андреевны подрастало уже шестеро детей, три сына и три дочери:

- старший сын Павел 1899 года рождения,

- старшая дочь Таисия 1900 года рождения,

- средняя дочь Наталья 1902 года рождения,

- средний сын Алексей 1904 года рождения,

- младшая дочь Зинаида 1907 года рождения,

- младший сын Петр 1909 года рождения, в раннем детстве, пяти лет отроду, умер от крупозного воспаления легких.

Семья большая, а своей крыши над головой еще не было.

На царской службе Трофим Никифорович получал вместе с морскими и прочими надбавками девяносто семь рублей в месяц денежного довольствия (что-то около современной тысячи долларов США), по тем временам вроде бы и неплохо, но большая семья и съемная квартира поглощали все средства.

Хорошо взвесив и обсудив жизненные обстоятельства, Трофим Никифорович со своей женой, Натальей Андреевной, пришли к выводу, что приобретение большого, поместительного дома для их семьи стало насущной необходимостью. Ввязываться в строительство посчитали несообразным, поэтому решили купить новый, только что возведенный дом. Договорились с застройщиком, Севастопольским мещанином Петром Андреевичем Ивановым, который только что окончил строительство дома «на месте, состоящем в 4-й части города Севастополя, на Корабельной стороне по Черниговской улице под № 45».

Это домовладение с просторным домом, а также немалых размеров флигелем Трофим Никифорович и Наталья Андреевна решили купить, но при условии, что застройщик изменит внутреннюю планировку дома в соответствии с их пожеланиями. Все сладилось, и уже по прошествии несколько месяцев Калашниковы перебрались в новое семейное обиталище.

Денег, чтобы сразу заплатить за все приобретение, у Трофима Никифоровича не было, но в те времена, как и сейчас, недвижимое имущество можно было приобрести по системе ипотечного кредитования, нашелся и соответствующий банк.

До сих пор у двоюродной сестры моей мамы, тети Наты (Сусановой Натальи Анатольевны) хранится исполненный на ватмане в цвете чертеж с общими видами дома по адресу: улица Черниговская, № 45, с планом привязки к местности и всеми необходимыми записями, в том числе и залоговой.

. Общие условия

Отец семейства, Трофим Никифорович Калашников, был крайне занятым человеком, в первую очередь, конечно служба на линкоре «Ростислав» с постоянными морскими походами, учениями, прочими мероприятиями, направленными на повышение боеготовности экипажа корабля в целом и каждого отдельного моряка в частности.

Время, свободное от службы, Трофим Никифорович полностью посвящал семейным заботам, о которых мы ранее уже писали и которые занимали у него практически все внеслужебное время. Поэтому попечение о воспитании детей и соблюдении семейного уклада жизни относилось к кругу обязанностей Натальи Андреевны, матери этого большого и совсем небогатого семейства. В то же время, денежное довольствие Трофима Никифоровича, разные виды вспомоществования от казны, которые он получал как исправный унтер-офицер 1-й статьи и, наконец, его замечательные умения в области портновского и сапожного ремёсел, одновременно с рачительным ведением Натальей Андреевной домашнего хозяйства, обеспечивали семье Калашниковых, в общем и целом, безбедное существование.

В доме Трофима Никифоровича и Натальи Андреевны, одном из первых на Корабельной стороне, появились электрические осветительные приборы. Параллельно, с сетевым электроосвещением существовала домашняя система аварийного освещения, подключенная к щелочной аккумуляторной батареи. Эта батарея и зарядное устройство к ней были установлены в подвале дома Калашниковых и, при отсутствии в сети электроэнергии, что в те времена случалось достаточно часто, обеспечивала дежурное освещение их дома. Остатки означенной, уже давно неработающей, «станции» так навсегда и остались в нашем подвале, потому что, когда дом сносили, их там просто-напросто засыпали.

Одна из двух самых больших комнат дома Калашниковых, выходящая окнами на улицу Черниговскую, имела статус «общей» комнаты, одновременно выполняя и функции «гостиной». В этой комнате стоял кабинетный полированный рояль с отделкой орехового дерева, производства Санкт-Петербургского отделения фирмы «J.Becker». Замечательной работы канопе, обитое мебельной тканью, изготовленной во Франции на Лионских мануфактурах по специальной технологии с добавлением к хлопковой пряже натурального шелка, что значительно улучшало прочность и износостойкость обивки, располагалось по диагонали от рояля. Небольшой, застекленный с трех сторон книжный шкаф стоял рядом с дубовой кадкой, в которой росла большая финиковая пальма. Центр комнаты занимал круглый стол, вокруг которого размещалось шесть стульев. Два мягких кресла и небольшой журнальный столик, завершали обстановку этой комнаты.

Здесь, в кругу семьи Трофим Никифорович, бывало, рассказывал своим старшим сыновьям Павлу и Алексею о морской службе, о боевых походах линкора, об интересных случаях из флотской жизни, готовя их, таким образом, к будущей карьере военных моряков.

Всякие разные флотские побасенки – то, что мы сегодня называем «анекдоты», наряду с музицированием и пересказом местных новостей, вносили в общую комнату, где по вечерам за чаем, собиралась большая семья, добрую, непринужденную атмосферу. Любимым семейным времяпрепровождением была игра в лото. Играли на особых картах с напечатанными на них рядами цифр. Суть игры состояла в том, что играющие закрывают на картах номера, обозначенные на специальных фишках, оформленных в виде деревянных бочонков. Номера называет один из играющих, читая их на бочонках, «втёмную» доставаемых из мешка. Выигрывает игрок, который первым закроет все цифры на своей карточке. Двузначные цифры, изображенные на боченках, имели свои специфические названия, например: 11 - барабанные палочки, 22 - гуси-лебеди, 77 - топорики, 69 - туда-сюда, ну и так далее.

Упомянутый стол я видел на половине у тети (вообще-то двоюродной бабушки) Зины, а книжный шкафчик до сих пор стоит у меня в гараже и служит по прямому предназначению. В нем хранятся книги по моей прошлой специальности: высшая математика, математическая статистика, исследования операций, радиоэлектронная борьба, электрические измерения электрических и неэлектрических величин и прочая, прочая, прочая.

«Общая» комната имела еще одно, рабочее, предназначение - в ней Трофим Никифорович шил одежду для своего семейства. В смежной с ней комнате, не нарушая общего благолепия «гостиной», стояла швейная машинка «Zinger» с ручным и ножным приводом. Швейные машинки этой марки выпускались в Российской Империи в городе Подольске, где акционерная компания «Zinger» в 1900 году построила большой завод для «фабрикации в России швейных машин как для продажи внутри Империи, а также и для вывоза за границу».

Сапожничал Трофим Никифорович на веранде, где в специальном шкафу у него хранились сапожные колодки для изготовления обуви хозяина, хозяйки и всех детей, в соответствии с размером ножки и полом ребёнка, прочий сапожный инвентарь и инструмент.

Другая, точно такая же комната выходила окнами во двор и выполняла функции «столовой». В центре этой комнаты размещался большой раздвижной дубовый стол с точеными ножками и фризом, украшенными резьбой ручной работы. При обеденном столе имелось восемь стульев. По стенам стояло два буфета, комод (commode, фр.- удобный) для столового белья и сервировочный столик. Один из этих буфетов находится сейчас у меня в гараже, а обеденный стол, урезанный и в длину и в ширину, украшает одну из комнат нашей нынешней квартиры.

Дом, в общем и целом имел шесть комнат, две кухни и большую веранду, кроме того, в домовладении Калашниковых находился флигель. Флигель этот состоял из одной очень большой комнаты, комнаты поменьше, а так же приличных размеров застекленной веранды. Вот и получилось, что стандартный участок, размером около шести сотых гектара был практически полностью застроен, и для сада-огорода места уже не оставалось.

Трофим Никифорович и Наталья Андреевна полагали, что подняться на следующий социальный уровень их дети смогут только при наличии в их воспитании трех составляющих жизненного успеха, обеспечивающих гармоническое развитие личности, а именно:

1. Классическое среднее образование, дети Калашниковых получали его в классических казенных гимназиях.

2. Музыкальное образование, все сыновья и дочери Калашниковых, достигшие семилетнего возраста обучаясь игре на рояле, под руководством приходящего на дом учителя музыки, он же преподавал им и начала музыкальной литературы.

3. Наличие определенного уровня культурного и общественно-нравственного развития. Обеспечение этой части воспитания своих детей Трофим Никифорович возлагал на периодические общественно-политические, популярно-научные и художественные издания.

Поэтому с начала XX века он выписывал на дом два журнала, которые были призваны, при всех ранее упомянутых условиях, ненавязчиво знакомить детей унтер-офицера с другой, отличной от окружающего их мира, жизнью. Эти издания, являлись для детей Калашниковых побудительным мотивом к переходу на следующий участок спирали социального роста.

Повседневная жизнь

Попытаюсь восстановить порядок жизни семьи Калашниковых.

Ежедневные домашние заботы семейства начинались с закупки провизии на базарах и в ближайшей бакалейной лавочке господина Безбородько. Это дело Наталья Андреевна, как истинная хозяйка, оставляла за собой по целому ряду причин и в первую очередь из соображений экономии: она по опыту знала, что и у кого покупать, да так чтобы продукты были качеством получше, а ценою подешевле.

Кроме того, поход за продуктами превращался в утренний моцион, так необходимый для каждого человека. Базар да лавочки это, собственно говоря, своеобразный клуб домашних хозяек, место, где они, общаясь со своими соседками, обретали духовное равновесие и силы для нелегкого каждодневного домашнего труда. Однако со временем в это, казалось бы, пустяковое дело вкрались некоторые дополнительные обстоятельства, а именно, в сына господина Безбородько – Григория тайно влюбилась средняя дочь Калашниковых Тала и взяла в обыкновение часто, по поводу и без повода, бегать в ту лавочку, дабы лишний раз увидится с предметом её девичьих воздыханий. Сын Калашниковых Алексей дружил с Григорием и тоже часто бывал у них дома, а потом, во время семейных трапез, за общим столом отпускал всяческие шуточки по поводу этой детской любви, типа: Тили-тили-тесто, жених и невеста, вдруг невеста под кровать, а жених ее искать!

Тала в слезы, а Алексей, получив от отца хорошую взбучку, за некорректное отношение к сестре, тоже сидел с глазами на мокром месте. Жизнь сложилась таким образом, что продолжения это детское увлечение не имело, однако тетя Ната, дочь Натальи Трофимовны говорила, что последние слова, слетевшие с губ ее умирающей матери были о Григории Безбородько.

Сдоба, бублики и прочая выпечка, покупались в соседней булочной, принадлежавшей господину Купцову, дочь которого в своём кругу имела прозвище Алла-балерина, потому что очень хорошо танцевала и музицировала на фортепьяно. Со временем Алла-балерина вышла замуж за Алексея Агеева, которого на Корабелке звали – Ленька Пупсик. В июне 1942 года очередью из немецкого крупнокалиберного авиационного пулемета Алле-балерине ниже колен раздробило обе ноги.

Первые уроки игры на фортепиано я брал у этой безногой женщины. Сын ее Николай получил хорошее музыкальное образование, работал преподавателем в музыкальной школе, подрабатывал игрой в ресторанных оркестрах, но как только власти разрешили предпринимательскую деятельность, занялся хлебной торговлей и ведет ее весьма успешно. Вызывает удивление то обстоятельство, что своего деда булочника Купцова, он и в глаза не видел, а наследственное дело перенял достойно, вот пример наследственного влечения к какому-то занятию. Дом Агеевых до сих пор стоит на улице Розы Люксембург.

В булочную господина Купцова зачастую бегали старшие дочери Калашниковых Таисия (Тася) и Наталья (Тала).

К водоразборным колонкам, «по воду», ходил сначала Павел, со временем к нему присоединился и Алексей, ближайшие водоразборные колонки находились одна на перекрестке улиц Михайловской и Базарной, она и сейчас там стоит, только уж лет тридцать, как не работает. Другая колонка была на перекрестке улиц Черниговской и 1-й Линии (Ластовой), у начала спуска в Аполлонову балку, сейчас эти улицы называются Розы Люксембург и Надеждинцев, соответственно.

На флотскую скотобойню в Ушакову балку за мясом и на флотский хлебозавод, за хлебом, сначала бегал старший сын Павел, со временем его сменил средний сын Алексей.

Холодильников в те времена не было, поэтому за мясом приходилось ходить примерно через день. К шести утра Алексей прибегал на скотобойню, что располагалась на берегу моря в Ушаковой балке, и отстояв небольшую очередь, получал у кондуктора, заведовавшего выдачей провианта семьям унтер-офицеров 1-й статьи, предварительно заказанный набор мяса и мясопродуктов. Для получения заказанного набора деньги не требовались, расчет производился талонами из заборной книжки. Ежемесячные расходы учитывались корабельным баталером и вычитались из ежемесячного денежного довольствия унтер-офицера.

По возвращении домой, Алексей завтракал, переодевался в гимназическую форму одежды и в пешем строю отправлялся в гимназию.

Хлеб для семьи Алексей получал на флотском хлебозаводе, расположенном по улице Гоголевской, в районе Сенного рынка, делал он это после занятий. Получив хлеб, порядок примерно такой же, как и при получении мяса, Алексей поднимался по лестнице к улице 4-ая Бастионная и через Исторический бульвар, спускался к западному берегу Южной бухты у самого её истока. Далее по специально устроенному переходу следовал через железнодорожные пути к конечной остановке Корабельной трамвайной линии, расположенной на Корабельном спуске. Заключительный этап маршрута можно было проделать или на трамвае или пешком, выбор зависел как от погоды, так и от настроения.

Генеральные приборки в доме, зачастую поручались всем детям одновременно. Текущие приборки по очереди выполняли старшие дочери.

Приготовление пищи на всю семью, Наталья Андреевна никому не доверяла, а делала все сама. Семейные рационы, практически не отличались от тех, которыми довольствовались корабельные команды, только больше молочных продуктов, сдобы и сладостей, овощей и фруктов, все-таки в семье росло шестеро детей.

В обед тебе насыпят (нальют) борщ в котором будет приличный шмат мяса и точка, никаких первых, вторых и третьих. В постные дни подавался суп на рыбе, обычно это была кефаль, а к нему, вместо хлеба, пирожки, начиненные или грибами или той же рыбой.

Завтраки и ужины в доме Калашниковых примерно соответствовали приведенной ранее флотской блюдораскладке, однако горох исключался практически полностью, его заменяла картошка в трех основных видах: картошка жареная, вареная и картофельное пюре.

На завтрак подавалась какая-нибудь каша, обязательно со сливочным маслом и сладкий горячий чай с выпечкой от господина Купцова. На ужин, зачастую подавалась жареная рыба или каша с котлетой или «макароны по-флотски», иногда готовились вареники с мясом. Вечером – вечерний чай с чем-нибудь вкусненьким из булочной господина Купцова, ну там: крендели, баранки, французские булочки и тому подобное. Перед сном – стакан молока.

Конечно же, по сезону, к столу подавались разнообразные овощи и фрукты, как в виде различных салатов, так и просто целыми плодами – огурцы, помидоры, болгарский перец, яблоки, груши, абрикосы и прочее. Летом на зиму делались всевозможные припасы: обязательно, варились варения из разных фруктов и ягод, а так же приготавливались соления и маринады, которые в небольших бочонках (анкерках) хранились в подвале нашего дома.

Еще одна небольшая особенность: в семье Калашниковых каждый ребенок имел свою собственную корзиночку, в которую Наталья Андреевна укладывала причитающуюся ему на текущий день дополнительную порцию овощей и фруктов. «Дополнительную» это потому, что фрукты и овощи из корзиночки шли дополнительно к тем, что полагалось съесть дома за общим столом, то есть с овощами и фруктами из корзиночки, можно было побежать на улицу, пойти на пляж, жуя их можно было играть с соседскими детьми, ну и тому подобное.

По зимнему времени в доме всегда стояла большущая кастрюля с узваром. Узваром называли сладкий, с добавлением меда, напиток из сушеных фруктов и ягод. Сам термин «узвар» говорит о технологии приготовления этого напитка, он не варится, но только доводится до кипения, затем настаивается от шести до восьми часов и подается к столу. Еще во времена моего детства бабушка часто готовила этот вкусный и полезный напиток. Летом на том же месте стояла та же кастрюля, только с компотом.

В компотной кастрюле ничего, кроме компота или узвара не варили. На кухне всегда можно было взять кусок белого хлеба и чашку компота или молока «заморив, таким образом, червячка».

За воскресным или праздничным обедом Трофим Никифорович выпивал чарку водки, иногда к нему присоединялась Наталья Андреевна и выпивала немного хорошего крымского вина. Сам Трофим Никифорович ни вина, ни пива не пил, за исключением тех случаев, когда это предусматривалось корабельным Уставом, водку же употреблял в крайне ограниченных количествах.

Я рос домашним мальчиком, детсад не посещал, и когда впервые начал обедать по всевозможным «общепитам», разделение еды на первые, вторые и третьи блюда для меня было в диковинку. Например, за обедом в нашей семье ели борщ, ну или какой-нибудь суп с приличным куском мяса, это было и первое, и второе, и третье, потому что на кухне всегда стояла большущая кастрюля с компотом летом и узваром зимой – вот тебе и «третье», но об этом я как-то не задумывался.

Примерно раз в две недели бабушка готовила «макароны по-флотски», гораздо чаще жарила рыбу, готовила вареники с мясом ну и прочие всякие разные вкусности. Горячие праздничные блюда были представлены, в первую очередь голубцами. Голубцы, в нашем случае, это мясной фарш с добавлением риса, завернутый «листья» белокочанной капусты, полученные брикеты, собственно говоря, голубцы, в каком-либо соусе тушились в кастрюле, до полной готовности и, соответствующим образом оформленные подавались к столу. Но конечно, лучшие голубцы это начиненные тем же фаршем оболочки плодов сладкого болгарского перца, имеющего мясистые стенки, фаршированные таким образом перчины, то есть фаршированные плоды сладкого болгарского перца, укладывались в кастрюлю и заливались соусом, все последующие операции выполнялись в соответствии с технологией приготовления обычных голубцов.

В середине 50-х годов прошлого века, когда мы с бабушкой Татьяной Григорьевной, ходили на базар, то бывало, заходили в дом к Филиппу Андреевичу и жене его Агафьи Ивановне. Это были милые и дружные старики, помню их всегда ухоженный садик с огородом, несколько кустов винограда, прекрасная виноградная беседка и дом, в идеальном порядке.

Иногда, разговоры Агафьи Ивановны и Татьяны Григорьевны решительным образом прерывал дядя Филя, так моя бабушка называла Филиппа Андреевича: время обедать, а вы тут раскудахтались, Гаша собирай на стол, да не забудь пригласить к обеду племянницу с внуком.

За обедом Филипп Андреевич обычно выпивал чарку водки. Блюдораскладка у Теличевых была практически, такая же, как и у нас дома.

Так или примерно так, до сих пор питаются в коренных семьях Корабельной стороны, семьях с историей, где деды-прадеды служили в Российском Императорском Черноморском флоте или работали на Лазаревском адмиралтействе. Теперь таких семей уже практически не осталось.

Стирка и глажка на всю семью оставалась за Натальей Андреевной, особенно следует отметить белые кители и брюки ее мужа.

Помню, как на склоне лет, сидя у калитки собственного дома, Наталья Андреевна привычно потирала подагрические пальцы. Однажды я спросил прабабушку, что с ее пальцами, и не очень ли они болят? В ответ Наталья Андреевна поведала мне, как стирала для мужа белые флотские кители и брюки, сшитые из очень плотной, ослепительно белой хлопчатой ткани, как надо было их выполаскивать, чтобы они потом не пожелтели на жарком летнем солнце. Я понял, что если после многократного полоскания хоть малая часть мыла останется на мундире, он всенепременно пожелтеет.

Чтобы убедиться в качестве стирки существовал очень простой прием: владелец мундира раскуривал папироску и, после глубокой затяжки, с силой выдувал табачный дым с расстояния 5-10 сантиметров на небольшой участок ткани. Если ткань в этом месте не пожелтеет, значит, выполоскано хорошо, и можно начинать гладить, утюжить, пришивать пуговицы, шевроны, нашивки, петлицы и прочая. Если же пожелтеет – надо перестирывать.

Финансовое состояние унтер-офицерских семей.

В конце XIX - начале XX века остро стал вопрос о закреплениив Российском Императорском Военно-Морском флоте специалистов среднего звена, к которым относились кондукторы всех корабельных военно-учетных специальностей и старшие боцманы кораблей 1-го и 2-го рангов, то есть нижние чины, проходящие по учётной категории «унтер-офицеры 1-й статьи». С целью разрешения этого давно назревшего вопроса, правительство Империи провело ряд преобразований, призванных, в определенной степени, улучшить материальное положение семей нижних чинов означенной категории, в том числе:

- Для обеспечения их домашних трапез мясом и хлебом был установлен прядок приобретения этих продуктов на флотской скотобойне и на флотском хлебозаводе по казенной цене, которая была в несколько раз ниже рыночной;

Флотская скотобойня размещалась в Ушаковой балке там, где сейчас находится яхтклуб, а флотский хлебозавод – на улице Гоголевской за Сенным рынком.

- Унтер-офицеры 1-й статьи получили право обучать своих детей в казенных классических гимназиях за казенный же счет.

Однако это разрешение не действовало автоматически. На каждый учебный год и на каждого ребенка, которого предполагалось в этом году обучать за казенный счет, унтер-офицер 1-статьи должен был подать соответствующее прошение. Прошение подавалось «по команде», то есть непосредственному начальнику унтер-офицера, обрастало соответствующими ходатайствами и, в конечном счете, поступало в финансовую службу флота, где подготавливался полный список детей унтер-офицеров 1-й статьи, обучение которых в наступающем учебном году предполагалось оплачивать из казенных средств. После утверждения этого списка вышестоящим флотским начальством он возвращался в финансовую службу флота для исполнения.

Оплата за обучение детей унтер-офицеров 1-й статьи производилась на общих основаниях, но платил не сам унтер-офицер, а Морское ведомство, поэтому, если у начальников унтер-офицера возникали к нему какие-либо претензии, прошение об обучении за казенный счет на следующий год отклонялось и «бесплатное» образование заканчивалось. Таким образом, обучение детей кондуктора за казенный счет являлось как бы поощрением за его беспорочную и примерно-усердную службу Престол-Отечеству.

Правда, форму одежды, учебники и писчие принадлежности отец должен был покупать за свои деньги, и все это должно было быть новым и соответствующего качества.

Шинель, башлык, ранец из телячьей кожи шерстью наружу, ботинки, форменный костюм, а именно: брюки, китель, и белая гимнастерка, для жаркого времени года, а так же фуражка с гербом гимназии стоили порядка пятидесяти - шестидесяти рублей. Учебники, тетради, перьевая ручка для письма с чернильницей-непроливайкой, маленькая корзиночка для завтраков, ну, и так далее.

Исходя из изложенного, очевидно, что полностью подготовить гимназиста к бесплатному обучению стоило (в течение года) порядка семидесяти - восьмидесяти рублей. Если же учесть, что было время, когда в семье Калашниковых училось одновременно пятеро детей, то получается, что на их обучение отец должен был тратить приблизительно от тридцати до тридцати пяти процентов своего годового денежного довольствия. Бремя практически неподъемное, поэтому сыновья кондуктора Калашникова - Павел и Алексей работали и на летних и на зимних каникулах.

Летние работы на природе

Работы по очистке от накипи и грязи судовых котлов, так же, как и работы по чистке подводных частей судовых корпусов от старой краски, ракушек и ржавчины относились к «работам с тяжелыми и вредными условиями труда». Поэтому Трофим Никифорович считал целесообразным делить летние вакации своих сыновей на две равные половины, первые четыре недели мальчики работали в адмиралтействе, а вторые - в деревне, на свежем воздухе.

Замечательным местом летней работы Корабельских гимназистов были пригородные имения зажиточных Крымских татар, где всегда была нужна рабочая сила. Павел и Алексей Калашниковы со своими приятелями Григорием Безбородько и Дмитрием Дмитрашко ходили на сельскохозяйственные работы всегда к одному и тому же хозяину в Крымско-татарское селение Дуванкой, сейчас оно называется Верхнесадовое.

Значительным преимуществом Дуванкоя перед остальными пригородными селами была железная дорога, связывающая его с Севастополем. Главной задачей ребят на сельхозработах было устроиться на сбор урожая, все равно чего, овощей или фруктов, но подобная удача приходила достаточно редко, в основном им поручались работы типа, прополки кукурузных полей и огородов, чистки арыков, унавоживания земельных участков, чистки конюшен, коровников и тому подобное…

Кормил хозяин хорошо, да и деньгами рассчитывался неплохо, так что это был одновременно и заработок, и отдых на лоне природы.

Финансы поют романсы

Мы уже упоминали, что на царской службе кондуктор Калашников получал вполне приличное денежное довольствие. Однако обслуживание ипотечного кредита, использованного для приобретения дома, и обучение детей в гимназиях ставило семью на грань финансовой пропасти, самой глубокой пропасти в мире, потому что в неё можно падать всю жизнь. В те годы о подобной ситуации говорили: «финансы поют романсы».

К счастью, у Трофима Никифоровича был один, но крайне эффективный метод борьбы с этой напастью, заключавшийся в одном-единственном и, к тому же, очень простом правиле – «надо больше работать». Мы уже упоминали, что он, хорошо владел двумя ремеслами: портновским и сапожным и, конечно же, с целью улучшить материальное положение семьи, применял эти умения на полный ход. Как в том анекдоте про мещанина, который всем объяснял, что если бы его «назначили» королем, то он жил бы лучше настоящего короля, потому что еще «немного бы шил».

Трофим Никифорович шил много, обшивая всю семью - женское платье для жены и дочерей, мужское для сыновей. Но при этом был строг до невероятности: достигнув определенного возраста, ребенок, для которого он что-то мастерил, обязан был тут же находиться и осваивать столь необходимое в жизни ремесло. Результат такого воспитания ощутил на себе даже я. Мой дедушка, Алексей Трофимович, шил мне брючки, курточки, бушлатики и прочее до старших классов средней школы, правда, учиться шить меня не заставлял, и я так и остался без портновского ремесла за плечами.

Хорошо шили старшие сестры Алексея Трофимовича - Таисия и Наталья Трофимовны, особенно это мастерство им пригодилось в годы немецко-фашистской оккупации. Шили, перешивали, перелицовывали, в том числе и на заказ, тем и кормились.

Воспользовался ли старший брат Алексея Трофимовича мичман Павел Калашников этим ремеслом в Париже я, честно говоря, не знаю. Говорят, он работал таксистом.

О своем портновском ученичестве Алексей Трофимович рассказывал следующее: - «Когда-то, в году 1919, а может быть в 1920, отец собрался шить мне брюки, а так как Трофим Никифорович во всем придерживался строгих флотских правил, то и покрой брюк должен был быть «уставной», т.е. штанины без расширений и сужений. В моде же был клеш…

Отец почти закончил раскрой материала, как тогда говорили - «мануфактуры», когда к нему заглянул сосед, и Трофим Никифорович отлучился на некоторое время. Я тут же взял ножницы и от колена выкроил шикарный клеш. Вернулся отец:

- Ну, если тебе так нравится, так и носи, но шить будешь сам.

- С тех пор я так и делал, правда, в редких, крайне сложных портновских ситуациях, отец все-таки оказывал мне необходимую помощь».

Трофим Никифорович замечательно владел и сапожным ремеслом, шил и ремонтировал для семейства всю необходимую обувь, но работал в одиночестве и детей этому ремеслу не обучал.

Собственно говоря, только благодаря искусному владению портновским и сапожным ремеслами Трофим Никифорович смог дать своим детям всегда одетым в новенькую, с иголочки, гимназическую форму, достойное образование.

Никто и не догадывался, что все эти форменные платья и костюмы, пальто и шинели куплены не в магазине, а за гроши приобретены у старьёвщика.

А было это так: Трофим Никифорович договорился с одним из процветающих городских старьевщиков, и тот за некоторое дополнительное вознаграждение продавал ему ношенное гимназическое обмундирование, собранное в богатых кварталах Севастополя. Под умелыми руками искусного мастера, перелицованные и перешитые вещи, обретали новую жизнь, а так как изначально это была очень дорогая форма, пошитая из высококачественной мануфактуры, то у многих, не в меру любопытных людей, возникал вопрос:

- С каких это достатков кондуктор Калашников так шикарно одевает своих детей?

Следует заметить, что за все время обучения гимназистов Калашниковых у них не было ни одного замечания по состоянию форменной одежды ни от дежурного по гимназии, ни даже от самого инспектора. Несмотря на то, что смотры опрятности внешнего вида гимназистов проводились достаточно часто. Результаты этих смотров объявлялись на родительских собраниях, с настоятельным предложением «провинившимся» родителям немедленно исправить положение и, в случае необходимости, приобрести для своих чад новую форму одежды.

В заключение темы о получении образования детьми унтер-офицеров 1-й статьи Российского Императорского Черноморского флота, необходимо заметить, что подавляющее большинство нижних чинов означенной категории предпочитали уклоняться от сложностей, возникающих при обучении их детей в гимназиях, пусть даже «за казенный счет». Вполне удовлетворенные своим социальным положением и общим укладом жизни, они исходили из соображений примерно такого рода: «Я – кондуктор, и мои сыновья будут кондукторами. Дочерей же отдам замуж за простых, как и я, работящих парней. А по сему, нечего детям в гимназиях голову морочить всякими «господскими премудростями», да попусту деньгами сорить».

И, убежденные в своей правоте, считали за лучшее отдавать своих отпрысков в четырех классные Высшие начальные училища. Обучение в этих училищах было платным, но стоимость его составляла около четырнадцати рублей в год, и была вполне по карману унтер-офицеру, кроме того, в них отсутствовали требования к форме одежды учеников, да и размещались эти училища поблизости от места жительства своих воспитанников.

Выпускники Высших начальных училищ, могли поступать в Низшие технические училища Министерства Народного Просвещения Российской Империи, где подготавливались производственные мастера по различным специальностям. На заводах такие мастера являлись помощниками заводских техников и непосредственно руководили работой низовых рабочих коллективов (бригад, участков и тому подобное). При посредственных успехах в обучении, выпускник Высшего начального училища мог поступить в ремесленное училище нормального типа или низшие школы ремесленных учеников, которые подготавливали промышленных рабочих разной квалификации

Эти учебные заведения обеспечивали подготовку мастеров и рабочих разных специальностей и квалификаций в соответствии с нуждами самого адмиралтейства и мастерских Главного Военного порта Черноморского флота.

На Корабельной стороне издавна существовала поговорка «Заводская труба, хоть грязная, но теплая». Точно так оно и было: заработная плата мастеров Лазаревского адмиралтейства составляла примерно сто рублей в месяц, а квалифицированные рабочие имели ежемесячный заработок от пятидесяти до восьмидесяти рублей.

При призыве на действительную военную службу выпускники Высших начальных училищ преимущественно направлялись в школы Учебного отряда Черноморского флота, по окончании которых перед ними открывалась унтер-офицерская карьера. То есть от первого унтер-офицерского чина и далее, с верой в силу молитвы, милость Божию и справедливость царскую, уповая, на то, что «За Богом молитва, а за царем служба не пропадает», исправно, вплоть до убытия в запас, служить Престол-Отечеству.

Однако наряду с финансовыми и организационными преимуществами Высших начальных училищ у них был и существенный недостаток, они не давали среднего образования, без которого нельзя было продолжить обучение в высших учебных заведениях.

В свою очередь, без высшего то ли гражданского, то ли военного образования ни о каком повышении социального статуса семьи не стоило и мечтать, что категорически противоречило планам Трофима Никифоровича на будущее своих детей и, следовательно, обучение в Высших начальных училищах для них было неприемлемым.

Резюмируя основы жизнеустройства семьи Калашниковых, следует заметить, что и отец и мать делали всё, дабы дать возможность своим детям вырасти гармонично развитыми и образованными людьми. Трофим Никифорович обшивал и обувал всю семью, а на плечах Натальи Андреевны, во всей своей красе лежал немереный круг обязанностей матери большого и совсем небогатого семейства: и кухарка, и прачка, и горничная…

Семья всеми силами стремилась перейти на следующий социальный уровень и, следовательно, воспитанию и обучению детей внимания уделялось значительно больше, чем их работе по дому.

Источник