Десант попаданцев в Сибири начала 19 века

Автор: falesНаш современник образованный человек с обширными познаниями (в математике, истории, иностранных языках), но без всякого практического опыта в области сельского хозяйства и ремесла (и вообще физического труда любого рода) попадает в Сибирь времен Пушкина. Но не в качестве губернатора, а ссыльнопоселенцем, который по сословному статусу находится ниже крестьянина. Что с ним будет?

Такой эксперимент был поставлен - декабристы былим лишены дворянства, их имущество конфисковано и передано родственникам, а сами они отправлены на каторгу и/или поселение в Сибирь. При переводе с каторги на поселение декабристы могли получить 15 десятин (16 гектар) казенной земли, для самостоятельной обработки; кроме того, разрешалось наравне с крестьянами «расчищать и удобрять из-под лесов и болот остающиеся без употребления земли для пашни и сенокосов» с правом 40-летнего владения расчищенными участками., и 500 рублей на "обзаведение". При этом они (как государственные преступники) не могли отлучатся от места жительства дальше 15 верст, а предпринимательская деятельность изначально была для них запрещена (этот запрет потом был ослаблен). Чего они добились оказавшись невольными "попаданцами"?

Никита Муравьев автор проекта конституции и преуспевающий капиталист

Братья Александр и Никита Муравьевы получили 30 дес. из земель Уриковского селения у слияния рек Усть-Куды и Ангары, на обезлесенном пространстве, где дул ледяной северо-восточный ветер вредивший посевам. Братья быстро увеличили свои земли - они расчищали пустоши на берегах реки Ангара, поднимали нетронутые земли и снимали в аренду дополнительные участки земли в сенокосных и пахотных угодьях местного крестьянства. В общей совокупности у них накоплялось от 60 до 70 дес. отдельно расположенных участков. На этой площади Н. Муравьев с братом завел процветающее хозяйство с многопольным севооборотом, построил мельницу, которая приводилась в движение лошадьми и волами и давала доход в размере 25 руб. в сутки. Планировалось строительство кирпичного завода.

А.С.Пушкин был убежден, что русский хлеб на английский манер не родится. К счастью Н. Муравьев об этом удивительном факте ничего не знал - во глубине сибирских руд он

Развитию хозяйства сильно мешали недостатки местной рабочей силы — дневники Никиты Муравьева наполнены жалобами на «нерадение, пьянство и непроизводительный труд» местных крестьян не привыкших (в отличии от богатых дворян Муравьевых) к постоянной работе.

Впрочем братья Муравьвы быстро нашли еще более выгодные направления вложения капитала, где можно было обойтись без недисциплинированных крестьян. Муравьевы стали давать деньги в кредит, взимая по 8 % годовых. Затем они вложили 20 тысяч рублей в добычу байкальского омуля (что принесло им 7 тысяч рублей чистого дохода в первый же год), и занялись еще более выгодными спекуляциями хлебом скупая зерно в урожайный год, и прдавая его при неурожае с огромной наценкой. Здесь доход был еще больше - 40 %! В дальнейшем братья собрались вложить деньги в сибирскую золотопромышленность, но тут вмешались власти с категорическим запретом. Если бы не это, Муравьвы стали бы магнатами.

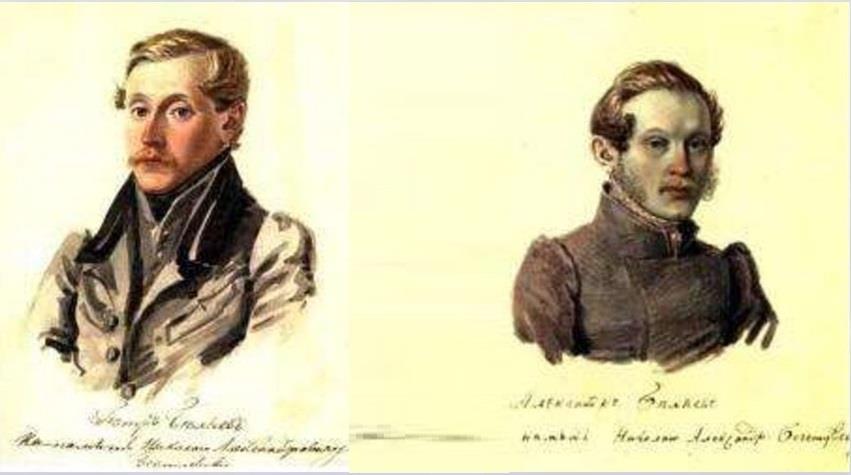

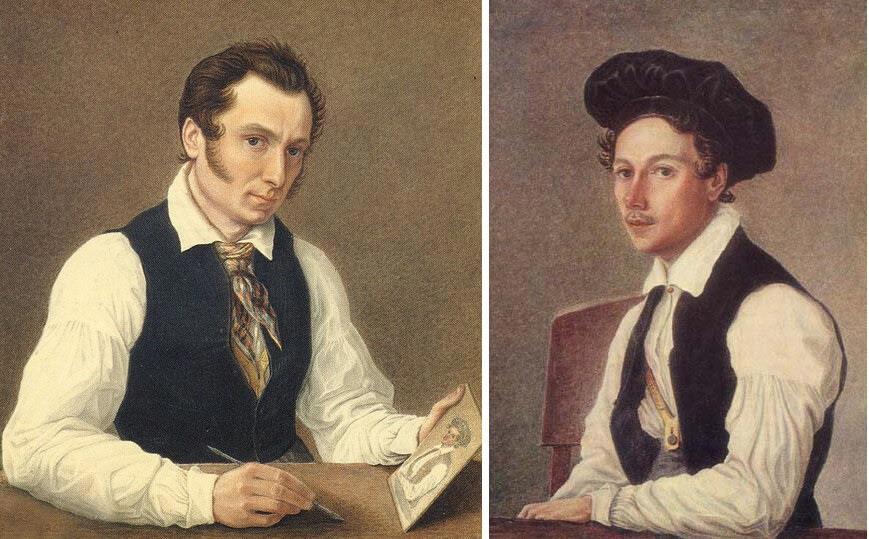

Братья Беляевы - портреты кисти декабриста Николая Бестужева

Муравьевы были с рождения очень богаты, а в Сибири получали большие денежные переводы от родственников. В капиталисты они подались от скуки, а также для финансирования всяких филантропических начинаний по строительству школ и помощи больным и нуждающимся. Другое дело военные моряки братья Беляевы, происходившие из беспоместных (не имевших земли и крепостных) дворян. Оказавшись на поселении в Минусиноской котоловине (где зимой морозы -50 градусов) они взяли в аренду за бесценок пахотную землю, купили лошадей, бороны, наняли работников и сделались (по словам одного из братьев) "в полном смысле фермерами". Братья (используя чертежи другого военного моряка и декабриста, изобретателя Константина Торсона) сами смонтировали молотилку и молотили на ней хлеб, который затем поставляли на золотые прииски. "Для занятий скотоводством они арендовали за 15 руб. ассигнациями остров, где держали до 200 голов рогатого скота. 20 коров доились, и производилось масло на продажу, быки же продавались гуртовщикам. Дела братьев Беляевых шли довольно хорошо, пока в 1840 г. по высочайшему повелению они не были отправлены рядовыми на Кавказ". Работали Беляевы по очереди - один брат работал, другой учил детей в созданной ими школе. Потом братья менялись

В Минусинской котловине жил другой декабрист-поселенец Петр Фаленберг: он завел плантацию табака и вместе со смотрителем поселений Кутузовым производил сигары. В тех же местах на поселении находился декабрист, бывший обер-секреталь сената Краснокутский. Ветеран наполеоновских войн, он был многократно ранен в боях и к моменту ссылки полупарализован. Но с помощью слуг он разбил сады и цветники и начал (первым в минусинской котловине) разводить вишню.

Декабрист Владимир Раевский оказался (после тюрьмы) в 1828 г. в ссылке в населенном бурятами селе Олонки около Иркутска. В соответствии с канонами плохих романов про попаданцев он произвел неизгладимое впечатление на японскую бурятскую школьницу, которая после долгих усилий смогла безответную любовь к мужику в депрессии, превратить во взаимную любовь к мужику без депрессии, и вышла замуж за Раевского. Преодолев душевный кризис, Раевский (который сам никогда не употреблял алкоголь) занялся перевозкой водки от винокуренного завода до мест продажи и хранения, что приносило ему прибыль около 5 тыс. руб. в год. На полученные средства он купил дом в Иркутске, мельницу и 30 десятин земли. Для своей семьи он построил красивую усадьбу в Олонках, окруженную парком - местные жители позднее вспоминали, как их нанимали подметать посыпанные песком дорожки парка. В оранжереях семья выращивала дыни, арбузы, помидоры и другие культуры, совершенно неведомые в ту пору для местных краев. Помимо того Раевский занимался перепродажей зерна, наемом рабочих на золотые прииски был управляющим и чиновником. На заработанные капиталы построил в Олонках школу, где учил местнывх детей.

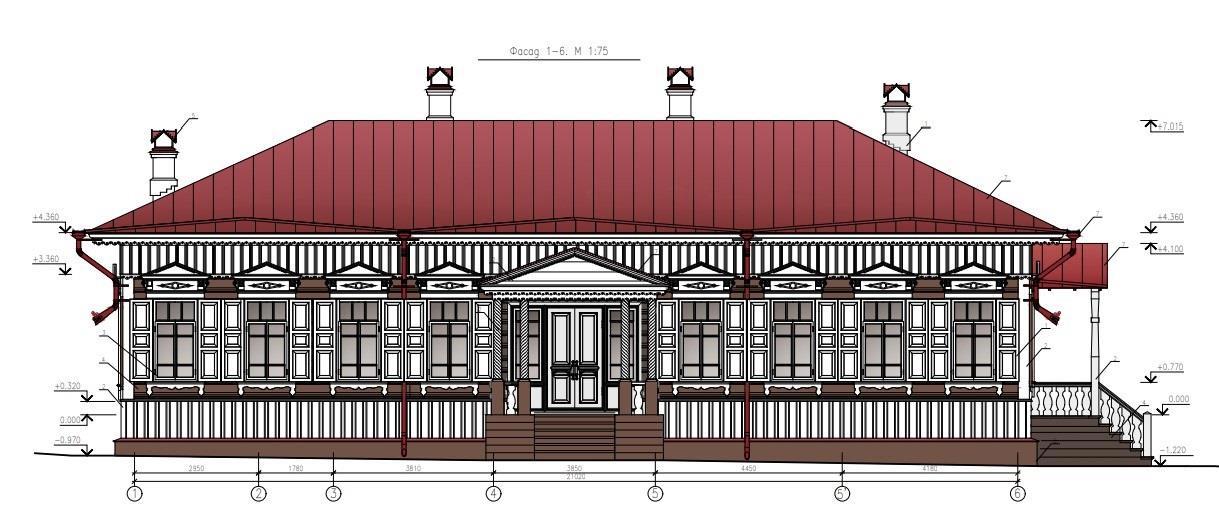

Так выглядел дом, который Раевский построил в Олонках по собственному проекту. Этот дом (перестроенный и сильно обветшавший) до 2014 года использовался как детский сад, сейчас его хотят востановить в прежнем виде

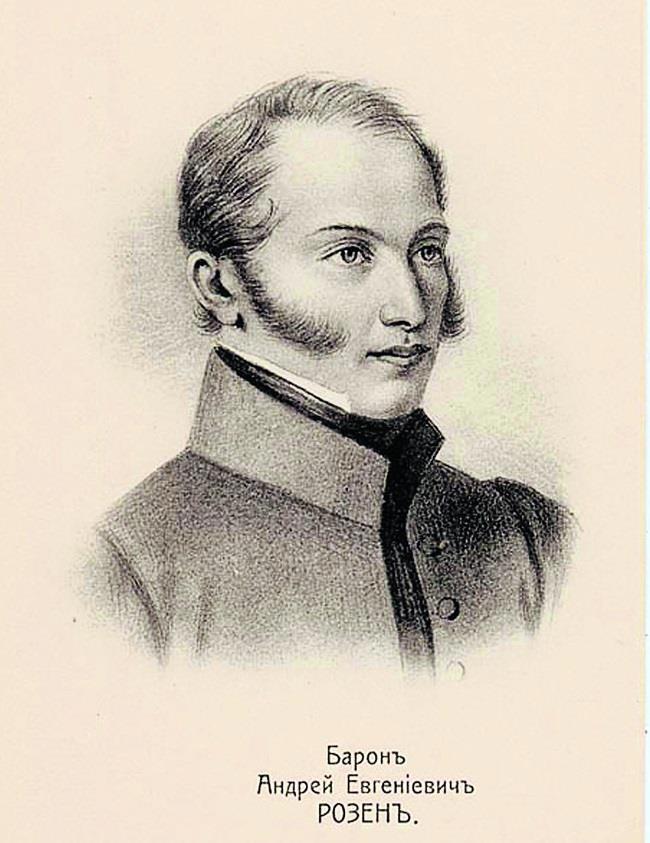

Декабрист барон Розен попал на поселение в Курган, где развил кипучую деятельность. Получив положенные 15 десятин земли, он взял в аренду еще 45 десятин (у других декабристов), вывез от винокуренного завода несколько десятков возов золы на удобрения, создал новую технику – каток из лиственничного бревна и особого устройства бороны, ввел многопольный севооброт (с неизвестными местным культурами вроде картофеля) – и урожаи пошли вверх. Как и у Муравьевых у Розена были трудности с наймом работников, но барон придумал что с этим делать : «Стоило только объявить по ближним деревням, что приглашаю сто человек на помочь в назначенный заранее день, то мог быть уверен, что непременно прибудут, даже с излишком. Причина того, что не идут работать даже за высокую плату (рубль и более в день на человека) не только в зажиточности местного населения, но и в том, что сибиряк любит повеселиться: помочь для него – угощение и бал». Угощение разумеется состояло из водки. Как пиетист барон помогал всем нуждающимся и раздавал местным крестьянам семена новых культур (местные жители называли эти семена "розенами"). Розен собирался и дальше расширять хозяйство, но его услали рядовым на Кавказ (считалось, что это большое повышение). Так как перед переводом на Кавказ барон получил вывих ноги, то рядового Розена возили на инвалидной коляске (из за этого его постоянно принимали за какую то особо важную особу).

Декабрист А.И. Якубович (по воспоминаниям Розена) построил мыловаренный заводик, и повел дела «так исправно и удачно, что не только сам содержал себя безбедно, но помогал другим беспомощным товарищам и посылал своим родным гостинцы, ящики лучшего чая», а также содержал школу для крестьян. Якубович среди прочего пытался добывать золото, а когда вернулся с приисков (в октября 1841 г.) то обнаружил, что хозяйство без него пришло в упадок. Потому «чтобы исправить положение, занял у золотопромышленника П.Е. Кузнецова 8 тыс. руб. и заготовил 3259 копен сена, доделал флигель (славную русскую избу на 30 человек). Конюшню крепкую с полом и яслями на 100 лошадей, два амбара, три зимовья для чернорабочих, кузницу с белой баней в одной связи, очистил тайгу с версту, нажег угля 60 коробов и вырубил к зиме дров 100 саженей».

Морской офицер декабрист Константин Торсон, чистокровный швед по происхождению, герой войны со...Швецией и мореплаватель участвовавший в открытии Антарктиды оказался на поселении в Селенгинске. Там изобрел и построил механическую молотилку, которая дополнительно выполняла операции по веянию и сортировке зерна. "На выделенной земле устроил образцовое хозяйство, построил мельницу, пользовался большим авторитетом у местных жителей." Впрочем финансово не преуспел, так как тратил время на создание разных уникальных машин, закупать которые сибиряки не были готовы (зато император Николай за изобретение выплатил матери Торсона премию в 500 рублей). В своем доме Торсон организовал школу где учил детей.

Как и другие декабристы, Торсона бесила лень и бесхозяйственность местных жителей. По воспоминаниям Бестужева "аккуратный немец Торсон не мог равнодушно переварить такой порядок вещей, особенно когда он по необходимости имел надобность в мастеровых при устройстве своей мельницы. Например, дело стало за какой-нибудь железной скобкой, заказанной соседу кузнецу, взявшему деньги вперед. Два срока уже давно прошли, Торсон идет к нему лично, чтоб узнать причину, и застает его лежащим на печке посреди нагих своих ребятишек. "Помилуй, - говорит Торсон, - что ты со мной делаешь? Из-за твоей лени десять человек рабочих сидят, сложа руки, потому что без скоб нельзя продолжать дело". - "Да, вам хорошо говорить, - отвечает тот, - вы сыты, а я другой день Чаю не пил. Дайте остальные деньги, так авось сделаю". - "Да ведь, братец, эта работа одного часа не возьмет: сделай - и получишь остальные". - Нет, уже без чаю я не примусь за дело". Каков народец?"

Торсон в одном доме с братьями Бестужевыми которые (после неудачи с полеводством и овцеводством) создали производство, где "трудилось до 30 человек бурят" собирая экипажи "которые стали настолько распространены в Забайкалье, что, по словам Бестужева, «вы не найдете ни одного мало-мальски достаточного бурята, у кого не было бы “бестужевки”». Кабриолеты были двухколесной повозкой созданной Бестужевыми конструкции. А ранее Бестужевы построили систему водоподьемных колес для орошения полей. Служанка - бурятская девушка работавшая у Бестужевых так вспоминала их хозяйство

"Хозяйство было большое. Держали лошадей, коров, свиней, птицу (кур, уток, индеек), разводили мериносовых овец — до 1000 голов. Летом шерсть мыли на реке, сушили и куда-то отправляли. Хозяйством заведывал эконом — Тимофей Иванович, Он был и за повара, а жена его за повариху. Потом оба уехали в Россию.

При доме был большой огород и сад. В парниках выращивались арбузы и дыни. Деревца в сад привозились из лесу, но они плохо росли, хотя и поливали их.

Были мастерские — слесарная, столярная, дне кузницы. В них работали русские, буряты и один еврей. Мастерскими заведывал Михаил Александрович. До него не было «сидеек»1. Сидейку» придумал Михаил Александрович, И с того времени «сидейки» стали заводить буряты и русские.

Николай Александрович выполнял тонкую работу: делал часы, золотые вещи. «Николай Александрович шибко (очень) мастер был, про него говорили, что он блох арканил... Н. А. обучал детей грамоте. У него учился брат Батушка Охтонов», Николай Александрович иногда наблюдал звезды в подзорную трубу. Труба устанавливалась на высоком месте на берегу реки» Наблюдения производились и из подвала.

В доме была большая библиотека. Стояло фортепиано, иногда играл на нем Михаил Александрович. Николай Александрович не играл.

Бестужевы были гостеприимны. Гости бывали очень часто. «Ни на час без гостей, ни днем, ни ночью». Гости живали дня три-четыре, а то и неделю. «Обеды, ужины, чаи все время». В старом городе (Селенгинске) стояли войска. Начальники и лекарь Петр Андреевич (Кельберг)2 бывали у Бестужевых каждый день. Сами Бестужевы редко ездили в старый город. Часто приезжала из Гусиноозерского дацана Хамбо3. «Хамбо был большой, тельный». Для него было сделано особое кресло. Хамбо иногда ночевал.

Михаил Александрович пользовался большим уважением у начальства, оно постоянно советовалось с ним, без него ничего не делалось. Летом Бестужевы ездили в Зуй4, где у них были покосы. Там держали пчел, но вскоре отправили их куда-то. Пчелы в Зуе не прижились. Мы, молоденькие, боялись их, когда они прилетали сюда. Было немного своего меду. Бестужевы ездили и на Гусиное озеро5 в гости в дацан и купаться. И здесь, в Нижней деревне, была у них купальня. Любили купаться. Николай Александрович иногда ездил на охоту.

Под вечер любили прогуливаться по деревне и по окрестностям. «Пойдут гулять — берут с собой сахару, конфект и раздают бурятским ребятишкам. Ребятишки постоянно караулили их... И кормильцы же они были, кто ни пришел — накормят, оденут. Бедных одевали с ног до головы.

У них была домашняя аптечка. Кто бы ни захворал — бурят или русский — все обращались к Михаилу Александровичу, и он давал лекарства у себя дома и в улус. Если надо было, давал в улус стаканы и серебряные ложки для приема лекарств."

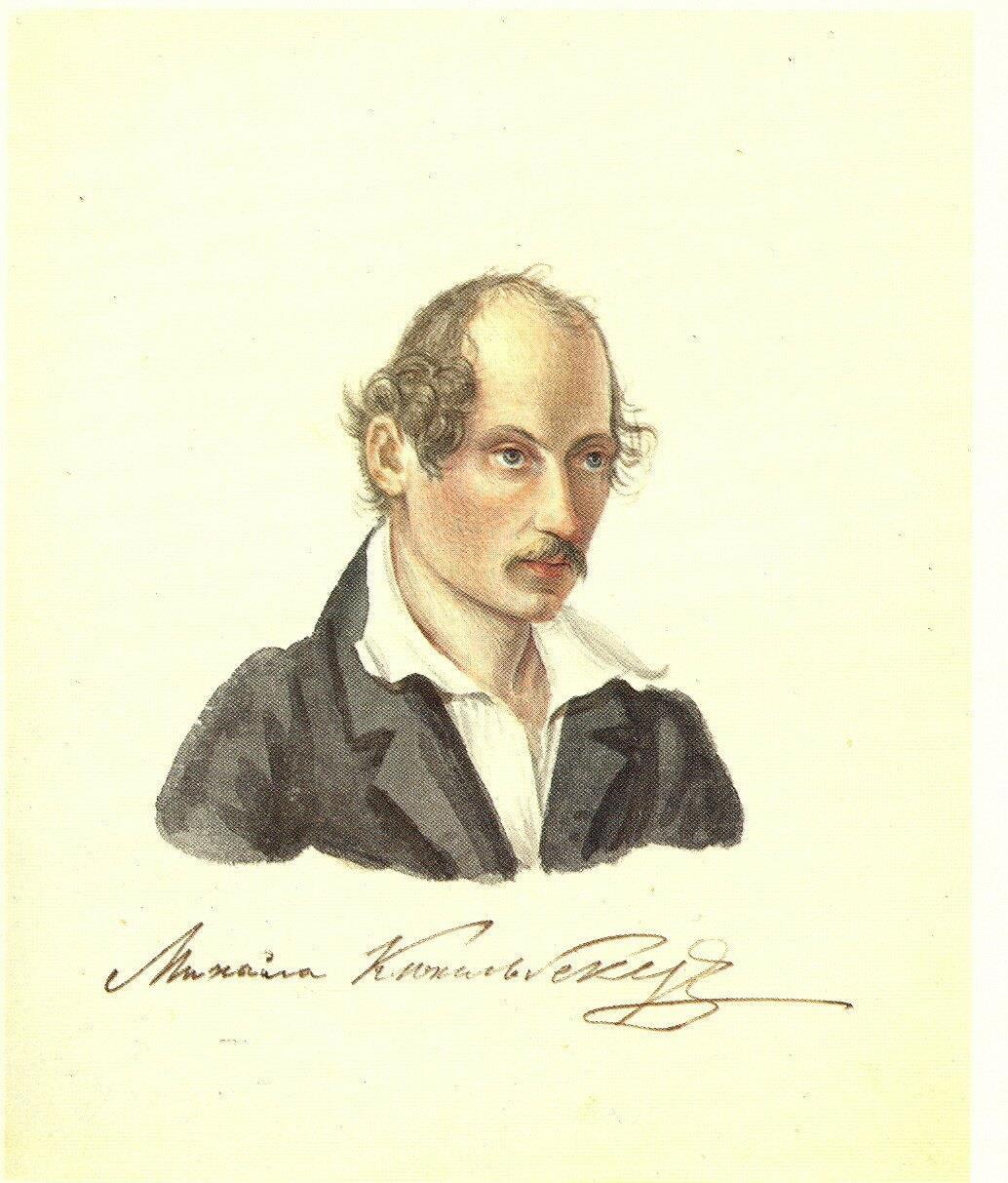

Декабрист Михаил Кюхельбекер (брат поэта Вильгельма Кюхельбекера) был отправлен на поселение на берег Байкала. Начало свое жеятельности он описал так «Я употреблял присылаемые мне деньги на устройство хозяйства и хлебопашества, причем не щадил и собственных телесных сил. Своими руками расчистил и обработал две десятины земли, кроме пожалованных мне казенных, завел 13 голов скота, построил избу с разными службами, припас леса для большого нового дома, задал с лишком 300 руб. в постройку и начал оную». С 1833 года Кюхельбекер уже содержал наемного рабочего. Как бывший морской офицер Кюхельбекер способствовал организации добычи омуля.

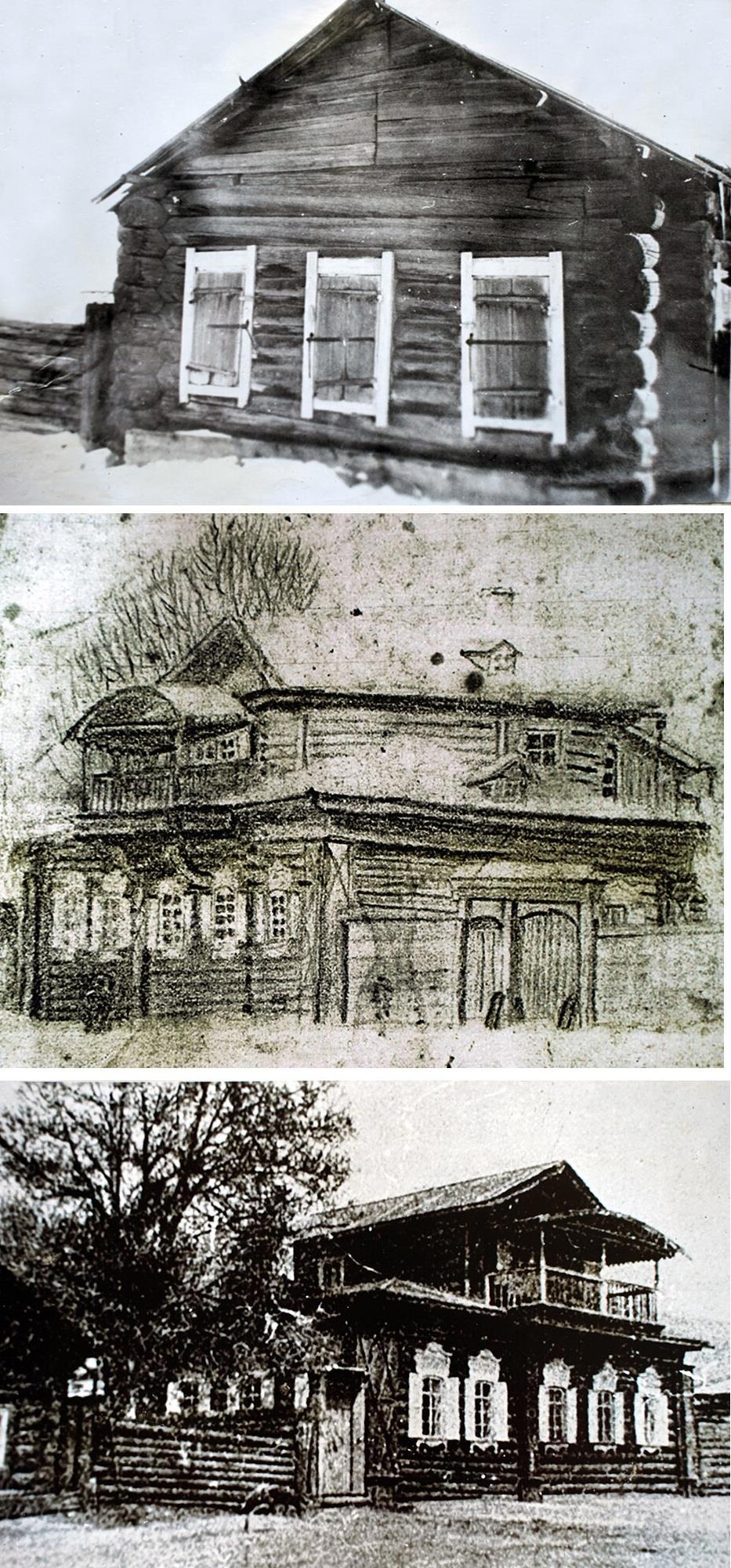

Эволюцию состояния Кюхельбекера можно наблюдать по его жилищу. Первоночально поселившись в избе (фотография его первого жилища сделанная в начале 20 века наверху), он затем построил себе более просторный дом (посередине), и закончил образцовой дворянской усадьбой (нижнее фото). В своих хоромах Кюхельбекер устроил школу и что то вроде больницы, где бесплатно лечил окрестных жителей.

Подобные примеры можно долго перечислять и дальше. Среди крестьян подобных успехов добивались единицы из десятков тысяч, среди нескольких десятков декабристов занявшихся хозяйством преуспело большинство. Причем получившие землю декабристы (им полагался стандартный надел который давали любому крестьянину при переселении) становились фермерами, а не крестьянами - вели коммерческое хозяйство ориентированное на получение прибыли с использованием технических новшеств. Если бы хотя бы 20% крестьян вело бы хозяйство подобными методами - российская империя догнала бы по уровню развития США и перегнала Англию.

В чем причина хозяйственного успеха декабристов? Они имели очень высокий уровень образования (причем продолжали учится даже в Сибири) и применяли свои знания в хозяйственной деятельности. Они стремились к максимальной прибыли (а не к жизни натуральным хозяйством как крестьяне), и заработанные деньги вкладывали в развитие хозяйства (крестьяне любые "лишние" деньги тратили на праздники и вклады в церкви). Декабристы не были опутаны липкой паутиной суеверий - в отличии от крестьян. Будучи офицерами они были приучены постоянно работать - в отличии от крестьян привыкших работать урывками. Наконец у декабристов был начальный капитал. Последний фактор впрочем был важным (помогал быстро раскрутить хозяйство), но не решаюшим.

Первоочередной задачей стоявшей перед РИ было подтянуть крестьян до уровня дворянства - по образованию, отношению к труду, и прочему прочему. Но усилия в этом направлении были в итогк заблокированы консерваторами, которые видели крестьянской жизни опору существующего порядка.

Про Муравьевых цитируется «Декабрист Никита Муравьев» Н.Дружинина, в остальных случаях В.Бойко "Декабристы в Сибири", или мемуары самих декабристов