Попаданцы в Сибирь 2

Автор: fales"От меня требуют, чтобы я пахал землю"

Двоюродные братья (и лучшие друзья) Константин Игельстром и Александр Вегелин осужденные за участие в заговоре декабристов, оказались вместе на каторге, потом были высланы на поселение в разные места, но (добившись разрешения от Бенкендорфа) снова объединились. Ингельстром так описывал перспективы хозяйствования в Сибири

«Итак, от меня требуют, чтобы я пахал землю; я пробыл 10 лет в кадетском корпусе, 10 лет в военной службе и 7 лет в разных тюрьмах – спрашиваю, где я мог научиться сельскому хозяйству? ... Прочие же предприятия запрещены; что же мне остается делать для доставления себе куска хлеба? Просить помощи у отца? А ежели отец мой не в состоянии к улучшению жизни моей сопутствовать? Итти в работники? – Из хлебов не возьмут. Мне запрещено иметь огнестрельное оружие, а я живу в 28 верстах от Троицкого солеваренного завода… Летом уходят из Троицкого завода работники и являются в Тасеевское грабить… прибавь ко всему этому ужас одиночества и ты будешь иметь понятие о поселении».

Эту характеристику можно отнести ко всем декабристам на поселении. Однако Вегелин (и присоединившийся к нему позже Ингельстром) смогли за несколько лет наладить в селении Сретенском, в нерчинском заводском округе, успешное хозяйство. В Сретенском земледелие было в упадке, поскольку из за холодного климата «крестьяне сей деревни неохотно им занимаются, т.к. больше им по душе звероловство». Вегелин (используя книги по агрономии) завел собственное хозяйство, занимался опытными посевами, первым в этих местах начал сажать пшеницу. Через родственников семена огурцов, петрушки, свеклы, капусты, дынь и арбузов . Первые опыты потерпели фиаско (из-за ранних морозов, которые не давали возможности дозреть до конца урожаю), но в скором времени усилия увенчались успехом. Урожаи стали более чем удачны - с восьми десятин декабристы снимали столько же, сколько местные жители с десяти десятин, и от него многое позаимствовали крестьяне. Хотя предложение открыть школу для крестьян власти отклонили, Вегелин (как и практически все декабристы) учил местных детей.

Декабрист Спиридов (внук адмирала Спиридова) оказавшийся на поселении под Красноярском, ввел в оборот несколько десятин дикой, «запущенной, можно сказать, брошенной земли, такой земли, что иные крестьяне, дивились моей смелости, другие утверждали, что мой труд, старания, издержки, хлопоты будут напрасны, что такая земля без особой разработки не может ничего произвесть, что посеянные семена или не взойдут, или при всходах будут задавлены сорными травами. Но вопреки всем этим заключениям, все посеянное взошло, выспело и в свое время собрано». Важнейшим успехом Спиридова стали картофельные поля - он не только начал возделывать этот неизвестный местному населению корнеплод, но вывел приспособленный к климату сорт "спиридовка" используемый по сей день под Красноярском. Спиридов выписывал агрономические журналы, книги по ботанике, полеводству, огородничеству, а также чертежи различных сельскохозяйственных орудий и машин, которые изготовлял с помощью местных кузнецов. Образцовое хозяйство Спиридова вызывало изумление у крестьян - деревенские охали от удивления, рассматривая его поля, но заимствовать его методы земледелия не желали. И это страшно бесило Спиридова. Между тем хозяйство декабриста росло, Спиридов начал продавать зерно на золотые прииски и выдавать кредиты. Много лет спустя местный крестьянин вспоминал "Спиридов занимался сельским хозяйством, которое достигло по посеву до 40 десятин, у него были в большом количестве рабочие батраки, лошадей было 20, также и другой скот рогатый. Занимаясь хозяйством, сеял пшеницу, рожь, посконь, гречиху, лен, коноплю . Хлеб в большом количестве отправлял в тайгу на золотые прииски на своих лошадях. К крестьянам относился хорошо. Все давал. Всякую нужду крестьян он удовлетворял: кому нужен хлеб на посев, на еду и на другие целя, всем с охотой ссужал."

М. И. Муравьев-Апостол проживая в Вилюйске, начал разводить неизвестный в тех местах картофель - и получал огромные урожаи. После этого картошку начали сажать вилюйские крестьяне. Помимо картофелеводства М. И. Муравьев-Апостол учил крестьянских детей - за неимением в этом захолустье часов он над своим жилищем вывешивал флаг, служивший знаком, что уроки начинаются.

Декабрист Бечаснов первый построил в восьми верстах от Иркутска маслобойку. Как вспоминал позднее крестьянин-старожил «Коноплю до него лет 300 начали садить, только из семян масло жать он научил. Под семя и деньги давал кому нужно. Все свозили к нему конопляное семя. Бывало и так, неурожай или что, семян кто не привезет, он не утеснял».

Декабрист Рукевич в Сибири организовал крупную торговлю белкой, хлебом, ситцем, холстом китайской выработки, а также продавал водку "во всякое время без всякой меры". Крестьян из деревни куда был определен на поселение, он «не только притеснял, угрожал, но и бил». Притесняемые писали коллективные петиции «Все бы лучше для блага народа, если начальство переселило Рукевича в другие места и тем бы сделало величайшее одолжение обществу»

Сибирь где много ананасов

Декабрист Юшневский (и его жена приехавшая вслед за мужем в Сибирь) были поляки, но до 1825 года проживали в жаркой Бесарабии. Потому они первыми в Сибири, на берегах Ангары, начали разводить кукурузу. В письме брату Мария Юшневская писала «…Давно уже едим выращенную редис из присланных тобою семян, салат тоже, прочее все еще не дошло; кукуруза растет чудесно. ...Я богата огородами, целых три: картофелью и капустой занят один, другой против дома: несколько гряд, остальное - терассы две с чистой травой; третий против крыльца, где тоже часть занята цветами, насажено несколько деревцов, и гряды с цветной капустой, огурцами, кукурузой и клубникой; с трех сторон окружены огородами и с четвертой ворота и улица деревни, от которой я закрыта».

В селе Усть-Куд по воспоминаниям крестьян «до приезда декабристов больших огородов в помине не было». Между тем приехал в село не абы кто, а князь Волконский с супругой - видимо именно они научили крестьян огородничеству (боги, какая ирония - князь учит крестьян копать грядки). В отличии от большинства декабристов, Волконские были очень богаты, но активно занимались сельским хозяйством. Еще на каторге Волконские построили парники, где выращивали арбузы и дыни - Мария Волконская писала в 1829 году: «Сергей...скоро примется за свою раму со стеклами; он мечтает устроить с ее помощью маленькую оранжерею; очень сомневаюсь, чтобы это ему удалось, так как отведенный ему участок земли крайне мал». Княгиня Волконская напрасно сомневалась - к сентябрю 1829 года у Волконских выросли «цветная капуста, артишоки, прекрасные дыни и арбузы...Сергей сделал опыт разводки табака из семян, по размеру листья так же хороши, как и на американских плантациях».

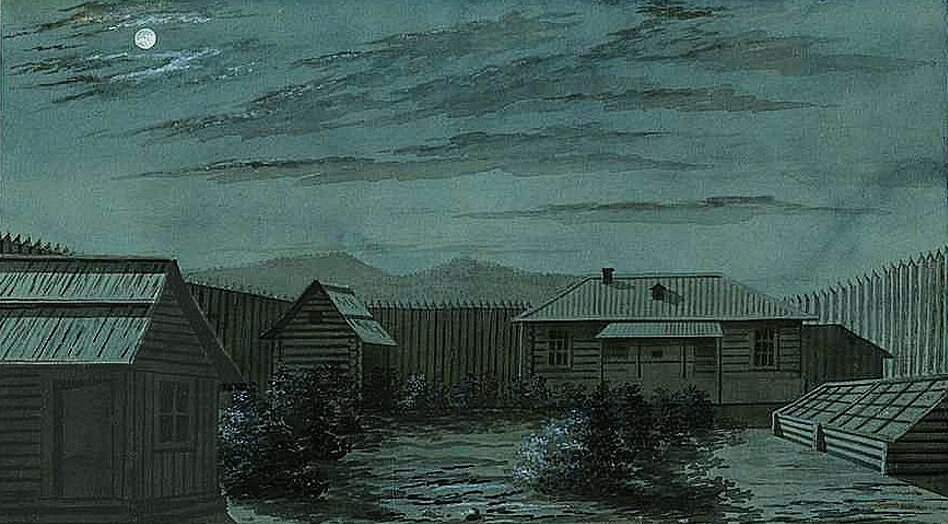

Каторга декабристов на Петровском заводе (рисунок Н.Бестужева). Изображен парник князя Волконского

Как типичный декабрист, Волконский учился по книгам, которые ему доставала жена: «Сергей просил вас, милая матушка, прислать ему следующие книги: Наставление о приготовлении табаку и разведении оного, Г. Ливотова, 1810, и Наставление о разведении и обработывании табака Г. Готгарда, перевод Жуковского, 1812 и посоветуйтесь с г. Фишером насчет присылки наилучших французских книг по этой части… Надо видеть как доволен Сергей, когда приносит мне то, что взрощено его трудами. Прошу вас, милая матушка, прислать ему "Альманах опытного садовника" Туэна с дополнениями до последних лет, и приложить, главное, атлас, а также Огородник Левшина и другие его сочинения по садоводству».

Выйдя на поселение Волконские развернулись, создав огромное полевое хозяйство - князь в письме Пущину сообщал «сам живу-поживаю помаленьку, занимаюсь... хлебопашеством и счёты свои свожу с барышком, трачу на прихоти, на баловство детям свою трудовую копейку». Кроме полей и лугов Волконские завели оранжереи, цветники, сады. В построенном особняке Мария Волконская первая в Сибири начала разводить кактусы, и вырастила зимний сад с тропическими растениями.

Впрочем оранжерейном бизнесе, Волконские не были чемпионами. Упоминавшаяся ранее генеральша Юшневская (та самая, что вместе с мужем разводила в прибайкалье кукурузу) возмущалась, что бедняки в Сибири живут не имея даже ананасов «Здесь у многих построены богатые оранжереи и чудные есть цветы, даже разводят персики и вишни... Много ананасов. Богатые кушают, а к бедным и запах не доходит. Wszystko to na ofiare Bogu! ». Ананасы в Сибири развели декабристы - князь Трубецкой и его жена графиня Лаваль, у которых были построены«две огромные оранжереи, а в них множество редких цветов и кустарников, около трехсот ананасов и около трехсот лимонных и апельсиновых деревьев. А также, что весьма редко в этих краях, у них есть три персиковых дерева, которые плодоносят уже несколько лет».

Чета Трубецких - флагманы сибирского ананасоводства

Торговля, фермерство и игорный дом

В советское время хозяйственные успехи декабристов объясняли разумеется тем, что это декабристы - хорошие парни, исключения среди плохих дворян. Но коммерческого успеха добивались и иные ссыльные. Далекий предшественник декабристов барон Генрих Фик прожил бурную жизнь. В годы северной войны он был направлен в Швецию, собирать информацию о бюрократической машине противника. Фик устроился мелким чиновником в Стокгольме и занимался тем, что собирал выкинутые бумаги из корзин для мусора. Бумаги затем просматривал, а все интересное копировал и отсылал в Петербург. Вернувшись в Россию Фик получил пост в коммерц-коллегии, но после смерти Петра I начал задумываться над созданием в России парламента (в качестве противовеса неподходящим людям на троне). В итоге Фик был лишен имущества и выслан в Сибирь, где заточен в острог. Но бывший президент коммерц-коллегии хорошо знал торговлю, и с большим успехом занялся торговлей мехами. Все это не выходя из острога и действую через свою охрану (которая действуя по указаниям Фика моталась по сибирским ярмаркам). Характерно, что один из солдат пропил доверенный ему товар Фика, а когда барона реабилитировали и он (готовясь к отъезду) потребовал возместить ущерб, солдат-алкоголик отдал в счет долга барону свою дочь - в "вечное владение".

Фик угодил в Сибирь из за Миниха. После смерти императрицы Анны, Миних сверг своего соперника Бирона, и на короткое время стал фактическим хозяином российской империи. Бирона отправили в вечное заточение в Сибирь - для него в Пелыме был сооружен по проекту Миниха острог: «…сделать по данному здесь рисунку нарочно хоромы, а вокруг оных огородить острогом высокими и крепкими полисады из брусьев, которые проиглить, как водится ( вбить железные острия)… а ворота одни, и по углам для караульных солдат сделать будки, а хоромы б были построены в средине онаго острога». Но через несколько месяцев Миних был свергнут и заточен в спроектированным им острог, а Бирон возвращен из Сибири. Опальному фельдмаршалу было запрещено выходить за пределы острога, но отличавшийся бешенной энергией Миних все равно ухитрился стать преуспевающим фермером. В Пелыме, который находится в Сибири за полярным кругом, он внутри острога разбил сад и посадил огород: «Место в крепости болотное, да я уже способ нашел на трех сторонах (крепостных валов), куда солнечные лучи падают, маленький огород… устроить, Такой же пастор и Якоб, служитель наш, которые позволение имеют пред ворота выходить, в состояние привели, в которых огородах мы в летнее время сажением и сеением моцион себе делаем и сами столько пользы приобретаем, что мы, хотя много за стужею в совершенный рост или зрелость не приходит при рачительном разведении чрез год тем пробавляемся… В наших огородах мы в нюне. июле и августе небезопасны от великих ночных морозов. И потому мы, что иногда мерзнуть может, рогожами рачительно покрываем».

Зимой фельдмаршал при свете свечи перебирал и сортировал семена, а также вязал сети, чтобы «гряды от птицы, кур и кошек прикрыть». Не имея права выходить за ограду, Миних развел огромные стада скота которые пасли нанятые местные жители. Вести хозяйство Миниху помогала жена - графиня Барбара-Элеонора урожденная баронесса Мольцан. Она последовала за мужем в Сибирь и усердно трудилась помогая ему. Декабрист Бригген по просьбе декабриста Розена собрал информацию о пребывании Миниха в Пелыме

"Миних жил в Пелыме не в ссылке, но в заточении, вместе с супругой своей, которая без выхода при нем находилась и с ним возвратилась в Россию. Он был роста средняго, полголовы ниже меня, дородной наружности, хотя и суровой, но приятной, имел волоса темные с проседью, мало говорил, когда же говорил, то картавил, казался всегда равнодушным, иногда и веселым, по-русски изъяснялся хорошо, но выговор имел иностранный; с супругой же своей, которая по-русски говорила крайне худо, говорил он всегда на своем языке, вероятно по-немецки, читал и писал, много работал в маленьком саду, который в остроге развел, где любил сеять разныя травы и цветы; также собственными руками насадил много дерев, кои в последствии переросли и самыя башни острога, но к сожалению ни одного из сих дерев не существует. Прислуги при нем находилось весьма много, от 15 до 20 человек обоего пола; они состояли частию из собственных к нему приехавших людей, из коих многие здесь похоронены, частью же из наемных пелымцев, — в числе коих был и мой старик Казанцев. Сия многочисленная дворня объясняется тем, что Миних держал много рогатаго скота, для коего откупал луга и своими работниками собирал сено; часто для сего же предмета делал так называемыя помочи, т. е. приглашал несколько десятков мужиков и баб на свою работу и потом вместо платы их угощал; cиe заведение и по ныне здесь существует. В сем случае накрывали столы на дворе острога, и Миних с супругой своею, которая никогда ни на шаг от него не отходила, с высоты стены острожной, приветствовал своих гостей, приказывал их подчивать, смотрел на их пляски и прочия их забавы и громко от всей души смеялся, глядя на их проказы. В остроге кроме низменнаго дома и маленькой караулки не было никакого другаго строения. В сем доме жил Миних с частию своей прислуги, другая же часть оной жила по квартирам в г. Пелыме. Скот и птицы помещались в срубах, из коих состояли стены. Днем все имели свободный пропуск в острог, но по пробитии вечерней зори ворота онаго запирались; самого же Миниха из онаго не выпускали. Для его караула находилась здесь особенная гарнизонная команда, с двумя или тремя офицерами, из коих одного Миних иногда приглашал к себе играть в карты. Команда же сия делала здесь великие безпорядки: грабежи в домах и разныя насилия, так что многие пелымские жители, бросив свои дома, разбежались кто куда знал. Баб и девок зарывали часто на несколько дней по уши в землю. Графиня Миних была женщина чрезвычайно добрая, росту высокаго и сухощавая; она очень любила, снабдив хорошим приданым, выдавать крестьянских девушек замуж и обыкновенно сама наряжала их под венец; таким образом облагодетельствовала она здесь многия семейства. Нынешняго года умерла здесь старушка Пономарева, которая жила у ней в прислугах.

В день отъезда своего из Пелыма Миних в дорожном экипаже (это было зимою) три раза объехал Пелым, спускаясь же на реку, простился с жителями, которые в большом числе при спуске собрались, сими словами: «Простите, мои пелымцы, вот и старик Миних со своею старухой от вас уезжают». — «Прости, отец ты наш родной», закричал ему народ во след, многие стали на колени. Двух пелымцев увез он с собою, из коих один возвратился и года два тому назад здесь умер в глубокой старости, Любил он также здешняго казака Панова, который стоял всегда за его стулом во время его обеда и чистил ему сапоги. Еще забыл я вам сказать, что здесь он по большей части ходил в теплом халате и много прохаживался по стенам своего острога. Вот все, что я знаю о пелымском житье славнаго Миниха, одного из знаменитейших людей, которые бывали в России"

Придворный лейб-медик Жан Арман де Лесток был за интриги отправлен в строгое заточение в Устюг Великий - ему разрешалось ходить по комнате, но запрещалось подходить к окнам! Однако Лесток со своей охраной создал процветающее совместное предприятие - охранники приводили к Лестоку многочисленных гостей, а опытный игрок Лесток их обыгрывал в карты. Жена Лестока - графиня Мария Аврора урожденная фон Менгден последовала за мужем в ссылку, пекла хлеб и варила пиво.

Юлия Менгден (сестра графини Лесток), находясь в заточении, устроила что то вроде мануфактуры - она перешивала свои шелковые платья в кокошники, жена охранявшего их солдата выменивала в ближайшей деревне эти изделия на шерсть, барон Менгден и полковник Гаймбург (все они вместе находились в заключении) чесали эту шерсть, а потом Юлия из нее пряла, ткала и вязала. В заточение Юлия Менгден попала из вассальной верности - не могла бросить свою хозяйку Анну Леопольдовну.

Влюбленные в изгнании, или о пользе образования

Дворянин Григорий Винский промотавшись попал в долговую тюрьму, выбрался из нее с помощью родственников, но снова промотался, и отправился в Петербург рассчитывая добыть денег. Здесь его втянули в темную историю с хищениями и подделкой документов, так Винский оказался в 1779 году в казематах петропавловской крепости под следствием. Однако перед тем, в доме немецкого ювелира Фродинга, двадцатисемилетний Винский встретил "пятнадцатилетнюю беленькую, как фарфор, с голубыми глазками, девочку; по малому росту довольно стройную, по взорам и всем движениям истинная невинность; по беленькому английскому, с зеленым тафтяным передником платьицу, весьма опрятно одетую; резвую и веселую".

К сожалению портретов Лорхен не существует, но по описанию внешности и возрасту она точно соответствует Гретхен из Фауста

Это была Лорхен Фродинг, которая не знала русского языка, а потому с Винским сначала объяснялась "пантомимою". Лорхен пожелала, чтобы Винский учил ее русскому языку. Обучение языку шло очень бойко, так что пройдя стадию поцелуев "для выполнения наших жарчайших взаимных желаний мы принуждены были искать посторонней помощи, и, к щастию, жившего в том же доме немецкого парикмахера Буши убогая комната сделалася нашим пристанищем". Но тут Винский попал в тюрьму, а затем был осужден на вечное поселение в Оренбург. Семья Фродинг выдохнула с облегчением, но не тут то было - когда когда арестанта в возке увозили, бесстрашная Лорхен выскочила зимой из дома в тапочках и домашнем платье догнала возок и успела заскочить в него. Следом за ней бежала ее семья пытаясь ее остановить, но юная Лорхен бегала быстрее:

"прыгнувши ко мне в сани и схватя меня весьма крепко обеими руками за шею, кричит: "нет, я с тобою, мой друг, не расстанусь; вели ехать; ступай, пошол". Будучи в крайнем замешательстве, я сам кричу: пошол.... Опомнившись несколько, спрашиваю; как она решилась на сей поступок? - "Ах! они меня вчера и третьего дни непрестанно уговаривали, чтоб я тебя оставила; хотели меня услать в Выборг; на отказ мой грозились меня от себя не отпускать; я им божилась скорее умереть, нежели с тобою расстаться. Они верно знали, что тебя посылают сегодни, ибо весь день меня из горницы не выпущали и платье и шубу спрятали; сестра надо мною сжалилась, дала мне свою мантилию и проводила меня сюда". - Да ты, моя милая, замерзнешь? - "Нет, нет; мне подле тебя будет тепло"

У Винского было с собой 14 рублей, Лорхен прихватила из дома 7 рублей. Деньги были потрачены по дороге, так что будущее казалось ужасным. Лорхен "подошла ко мне и своим ангельским взором и нежнейшими ласками разогнала весь мрак моей души. - "О чем мой друг тужишь? теперь мы, слава Богу, вместе; никто не помешает нам быть неразлучными; мы станем работать, будем веселы и щастливы". - "Работать, - отвечал я смеючися, - но я ничего не умею, а ты не сможешь". - "Научимся, мой друг, научимся". И после сих слов принялась улаживать наше житье, чем и меня заохотивши себе помогать, гореванье мое весьма облегчила." Удивительно, но Лорхен оказалась совершенно права. Со своим скромным образованием Винский мгновенно нашел работу учителя, затем (как ценный специалист умеющий писать) стал работать на местных откупщиков

"Жалованья предложил он мне на первый случай 200 рубл. в год и 100 рубл. На квартиру, прибавив к тому: ежели имею надобность, получить, сколько угодно, вперед денег; я попросил 50 руб.; безпрекословия выданы; и я к вечеру, возвратясь домой, принес с собою: голову сахару, фунт чаю, пять фунтов кофию и 45 рубл. 50 коп. наличных. Такая приятная нечаянность много ободрила мою подругу; мы, до сего видевши себя непрестанно под мрачными тучами, с сего дня могли надеяться иногда и вёдра. На другой же день квартиру переменили; дворовую Мариихин, колонистскую девку, за 15 рублей в год наняли в работницы; необходимейшим завелись, и стали жить поопрятнее, есть, пить вкуснее и спать покойнее."

Дальше Винский (который в ссылке, или быть может под влиянием Лорхен, поумнел и завязал с кутежами) получил еще более выгодную работу учителя французского (заодно и французский выучил) занялся переводами книг и публицистикой. Практически с первого дня пребывания в Оренбурге Винский с подругой жили на недоступном для крестьян уровне (кофе и сахар были деликатесами вроде черной икры сегодня) - такие преимущества давало даже скромное образование.

На это сайте часто видишь утверждение - вот станешь попаданцем-крестьянином при империи, будешь до конца жизни жить в избе и пахать поле сохой. Как можно видеть из двух последних постов, окажись наш современник (нормальный человек, а не алкаш и люмпен) в теле крестьянина/крепостного/холопа он бы практически гарантировано добился бы успеха (если бы не погиб, как некоторые декабристы которых убили ради грабежа). У современных людей в головы загружен современный софт, который дает огромное преимущество над старорежимными "народными массами" - даже в области сельского хозяйства образованные мажоры и белоручки, очень быстро обходили крестьян, с детства работавших на полях. Причем именно потому у мажоров урожаи были больше, что в детстве они учились а не пасли коров