Уральские сказки Павла Бажова

Автор: Алена ИзмайловаУральские горы - родина Павла Бажова, в одиночку создавшего фольклор целого региона России.

Средний Урал. До самого горизонта уходят невысокие горы, покрытые густым хвойным лесом, кое-где голубеют оконца озер, яркой зеленью сверкают долины небольших речушек.

Средний Урал. До самого горизонта уходят невысокие горы, покрытые густым хвойным лесом, кое-где голубеют оконца озер, яркой зеленью сверкают долины небольших речушек.

В одной из таких долин раскинулся завод Полевской. Здесь и прошли детские годы известного уральского сказочника.

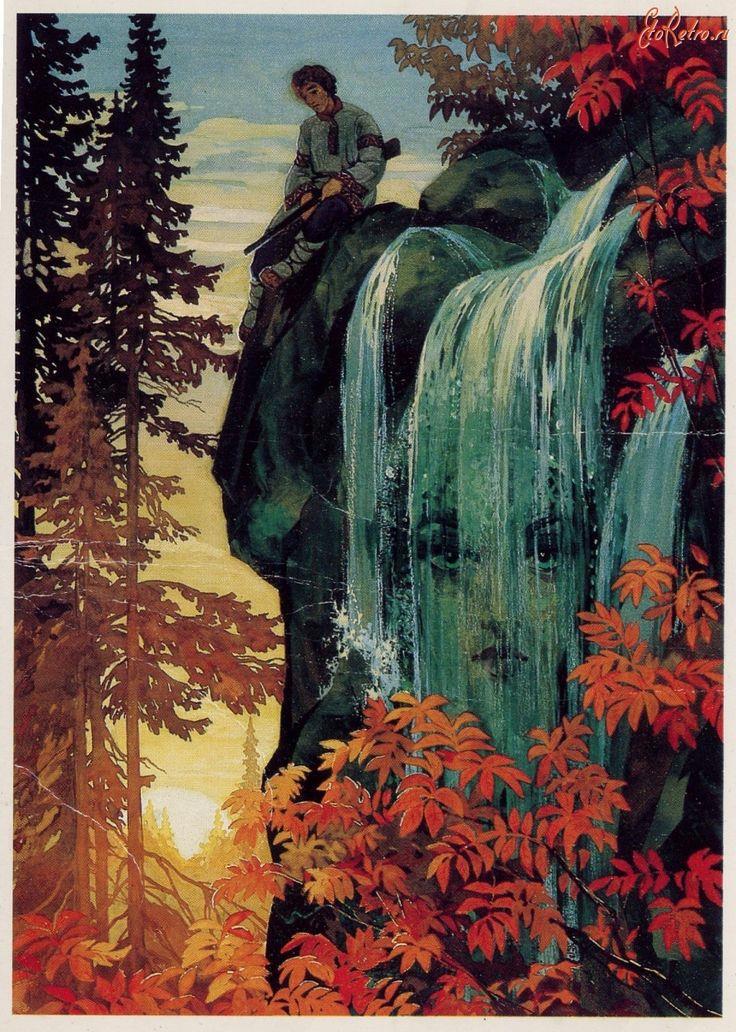

Страстно влюбленный в родной край, П.П. Бажов исходил Урал вдоль и поперек. С охотничьим ружьем за плечами он забирался в самые глухие уголки, наведывался на забытые прииски и повсюду, где бы ни был, неутомимо записывал народные пословицы, побасенки, легенды...

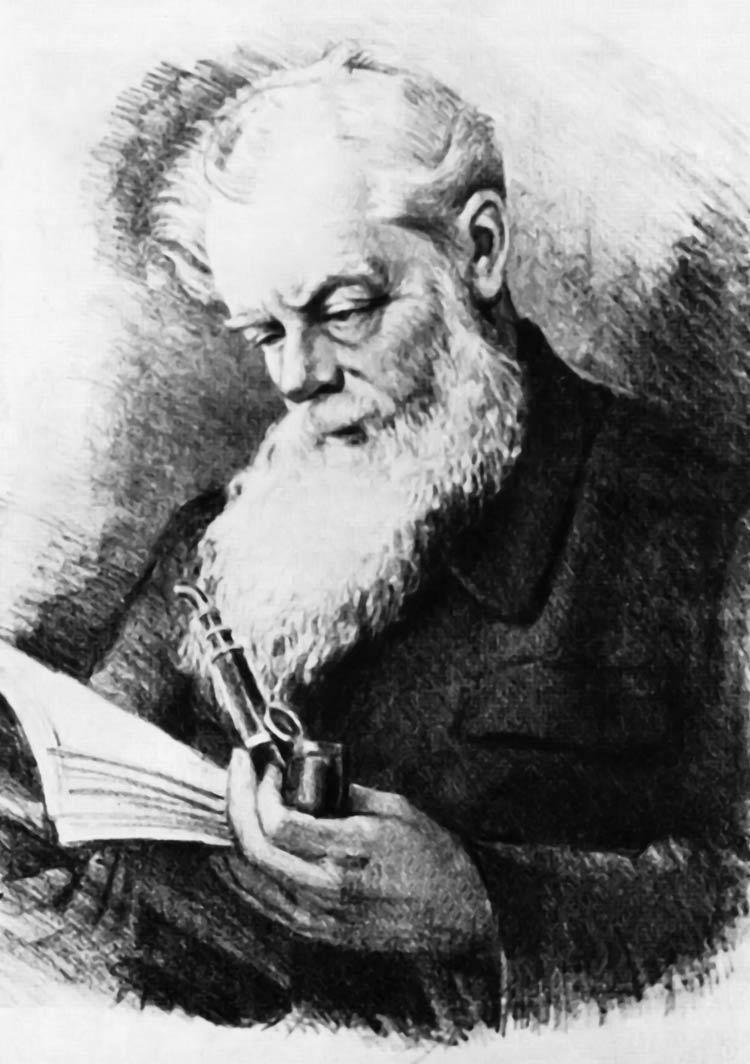

Особенно памятной для писателя была встреча со старым рабочим Василием Алексеевичем Хмелининым. Этот восьмидесятилетний старик знал великое множество сказок и побывальщин.

Василий Алексеевич Хмелинин стал прототипом героя бажовских сказов - деда Слышко, от лица которого писатель неизменно ведет рассказ. Свое имя дед Слышко получил за любовь к словечку «слышь», «слышь-ко».

Почти двадцать лет своей жизни отдал Павел Петрович Бажов собиранию уральских сказов, каждый из которых - подлинная жемчужина народной поэзии...

Почти двадцать лет своей жизни отдал Павел Петрович Бажов собиранию уральских сказов, каждый из которых - подлинная жемчужина народной поэзии...

Заслуга писателя в том, что он огранил, отшлифовал найденные им "камни", вложил их в чудесную словесную оправу.

«…Я только исполнитель, - любил повторять Бажов, - а основной творец – рабочий»У фольклора вроде бы по определению не может быть конкретного автора. Фольклор, в переводе с английского, — «народная мудрость». А так как народ на протяжении многих веков ограждали от умения читать и писать, то мудрость эта передавалась изустно.

В России интерес к ней возник в середине позапрошлого века: из Москвы, Петербурга потянулись в провинцию собиратели песен, сказок, пословиц.

До Урала они не добрались, но там был свой собиратель — Федор Решетников. За свою короткую жизнь он успел написать немало о горнорабочих, уральских бурлаках, крестьянах, мещанах и купцах, но ни Решетников, ни его последователи, включая Мамина-Сибиряка, нигде не упоминали о том, с чем Урал у нас ассоциируется почти уже век — нет у них ничего о Каменном цветке, Медной горы Хозяйке, Даниле-мастере, Огневушке-поскакушке, Серебряном копытце…

До сих пор приходится наблюдать изумление людей, которые узнают, что Бажов — советский писатель, свои сказы сочинял в 1930–1940-е годы. Народное сознание упорно относит его век XIX, причисляет к современникам Пушкина, Гоголя, Ершова.Правда невозможно представить Бажова, жившего в мире, где уже были телефоны, самолеты, фотоаппараты.

До сих пор приходится наблюдать изумление людей, которые узнают, что Бажов — советский писатель, свои сказы сочинял в 1930–1940-е годы. Народное сознание упорно относит его век XIX, причисляет к современникам Пушкина, Гоголя, Ершова.Правда невозможно представить Бажова, жившего в мире, где уже были телефоны, самолеты, фотоаппараты.

И в этом тоже его уникальность — благодаря «Малахитовой шкатулке» он переместился в сочиненное им, но такое живое пространство Старого Урала, которое ищешь, оказавшись в описанных Бажовым местах, — не отлипаешь от окна поезда Екатеринбург–Пермь: кажется, сейчас мелькнет Серебряное копытце, выйдет из-за скалы Медной горы Хозяйка…

Создал фольклор Старого Урала Бажов практически случайно, по необходимости. Его биография далека от ставшего привычным образа доброго дедушки с бородой, окруженного персонажами сказов. Это был дисциплинированный солдат партии.

Знакомые и любимые с детства уральские сказы Павла Бажова сформировали для миллионов читателей впечатление о культуре уральской земли, о ее прошлом, традициях и ценностях.

Настолько гармонично вписаны истории о Даниле-мастере и Серебряном копытце в представления об этом горном крае, что приходится приложить усилия, чтобы поверить: все это – не народный эпос, а чистой воды художественный вымысел писателя.

Павел Петрович Бажов (по-настоящему Бажев) родился в 1879 году на Урале, в Сысерти, городке Екатеринбургского уезда Пермской губернии, в семье горного мастера.

Детство Павла было наполнено рассказами и наблюдениями за работой шахтеров, горнодобытчиков, и в родном городе, и в Полевском, куда семья перебралась в 1892 году.

Мальчик с отличием окончил заводскую школу, после поступил в Екатеринбургское духовное училище, затем окончил семинарию. До революции 1917 года Бажов преподавал русский язык, состоял в партии эсеров, позже стал большевиком. Бажов активно участвовал в становлении новой власти, руководил красными партизанскими отрядами во время Гражданской войны, а после посвятил себя журналистике и литературе.

В 1931 году Бажову было поручено составить сборник, посвященный дореволюционному фольклору на Урале. Требования были жесткие – никаких отсылок к религиозным темам, грубого просторечья, рассказов о крестьянской жизни. Акцент требовалось сделать на коллективный труд и жизнь рабочего класса.

Предшественник писателя, ураловед и краевед Владимир Бирюков, ранее получивший такое поручение, заявлял, что найти его невозможно. Бажов, чьи поиски также не дали нужного результата, тем не менее написал несколько уральских сказов - «Медной горы хозяйка», «Про Великого Полоза», «Дорогое имячко», якобы записанных со слов Василия Хмелинина, или деда Слышко.

Детские воспоминания об уральских сказаниях скорее послужили Бажову источником вдохновения, нежели реальным материалом для «сказов».

Детские воспоминания об уральских сказаниях скорее послужили Бажову источником вдохновения, нежели реальным материалом для «сказов».

Герои П.П.Бажова и их прообразы

Данила-мастер. У Данилы-мастера из сказа «Каменный цветок» был реальный прототип – камнерез Данила Зверев. В его честь названа улица в Екатеринбурге. Хотя реальный Данила Зверев не ходил в Медную гору к Хозяйке и не работал с малахитом, но он открыл Павлу Бажову фантастический мир камней-самоцветов. Поэтому герой сказа Бажова получил имя Данила.

Мастер на Урале – культурный герой, вроде богатыря для средней Руси. Образ мастера вобрал в себя четыре составляющие.

Мастер на Урале – культурный герой, вроде богатыря для средней Руси. Образ мастера вобрал в себя четыре составляющие.

Во-первых, мастер исповедует культ знаний. Эту черту уральские мастера унаследовали от иностранных инженеров, что работали на заводах Урала. И Данила из сказа тоже хотел узнать тайну красоты камня.

Во-вторых, мастер – труженик. Поклонение труду на Урале появилось от беглых раскольников. В диких краях они могли спастись только неистовым трудом и обожествили его. И Данила трудится не покладая рук.

В-третьих, мастер не выдумывает ничего нового, но доводит до совершенства то, что уже имеется. Эта черта – от провинциальности Урала. И Данила пытается создать совершенное творение.

Наконец, мастера связаны с язычеством. Такую связь они унаследовали от местных жителей, финно-угров. И Данила не молится, чтобы ему было откровение с неба, а за своей тайной идет к языческому божеству – Хозяйке Медной горы.

Вот таким чудесным мастером был и Степан - искусный резчик по малахиту герой сказа «Каменный цветок», Степан несколько лет проработал в подземном дворце Хозяйки Медной горы - владычицы всех потаенных сокровищ Урала. У нее он научился искусству постигать «душу» камня.Сказы Павла Бажова посвящены трудовому люду старого Урала.

Вот таким чудесным мастером был и Степан - искусный резчик по малахиту герой сказа «Каменный цветок», Степан несколько лет проработал в подземном дворце Хозяйки Медной горы - владычицы всех потаенных сокровищ Урала. У нее он научился искусству постигать «душу» камня.Сказы Павла Бажова посвящены трудовому люду старого Урала.

Простыми словами он рассказывает о тяжелой, подневольной жизни рудничных рабочих, добывающих железо и медь, малахит и драгоценные камни, о вдохновенном труде крепостных мастеров, сумевших вдохнуть жизнь в мертвый камень. Почти все, о чем пишет Бажов, было на самом деле. Не выдуманы им и герои. Так, чудесный резчик по камню Иванко Крылатко - никто иной, как известный мастер Иван Вушуев, замечательные работы которого можно видеть и сегодня в Кремле, в Оружейной палате.

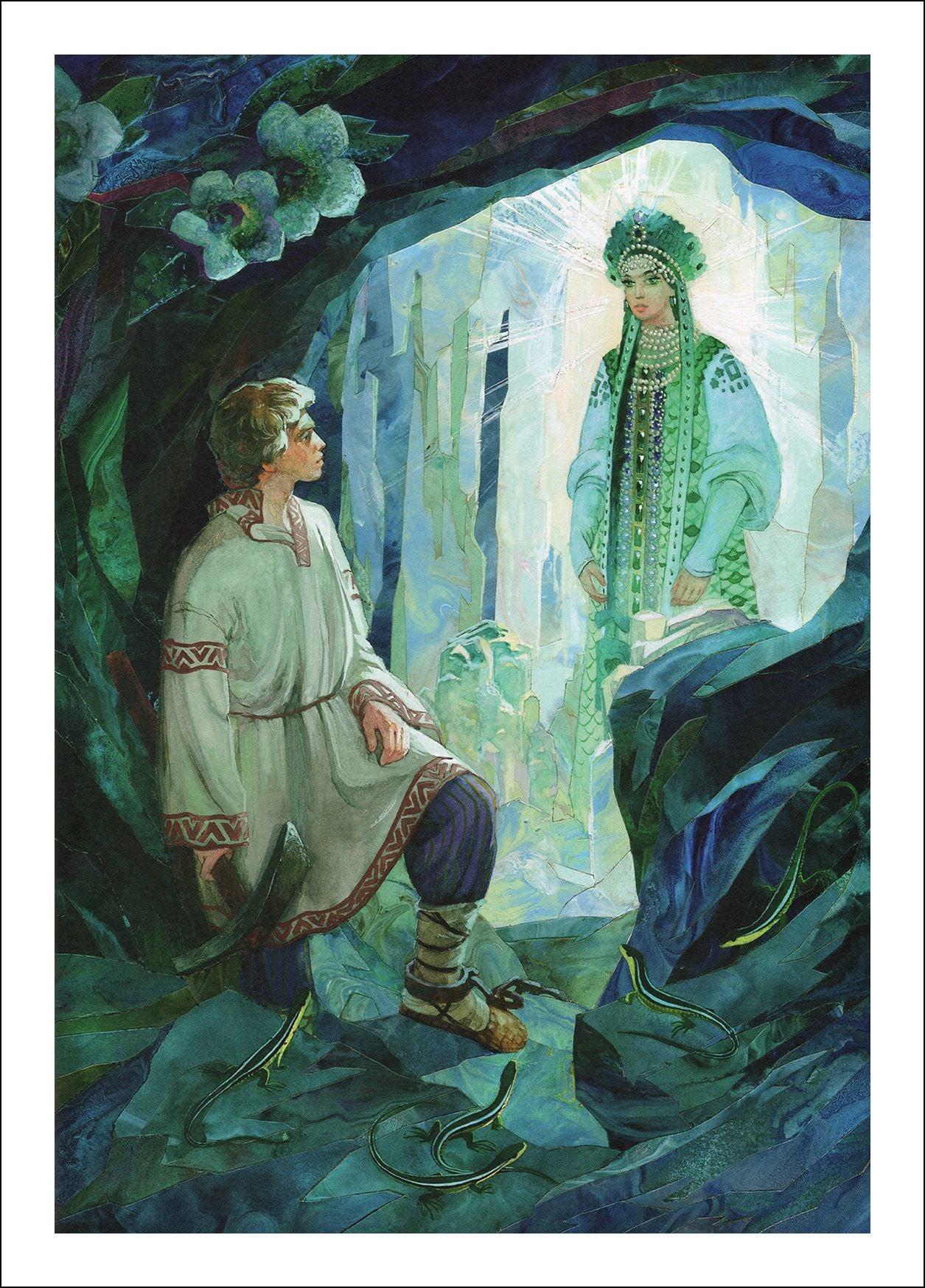

Хозяйка Медной горы - хранительница драгоценных пород и камней, иногда предстает перед людьми в виде прекрасной женщины, а порой - в виде ящерицы в короне.

Хозяйка, жившая в Медной горе, происходит от образа Богини-матери.

Богиня, по преданиям финно-угров, жила в горе, и там у нее было дерево, на котором висели души не рожденных еще людей, зверей и птиц. Богиня в русских поверьях превратилась в Хозяйку, а дерево – в Каменный цветок.

Существует так же гипотеза, что это преломленный народным сознанием образ богини Венеры, знаком которой на протяжении нескольких десятков лет в XVIII веке клеймилась полевская медь.

Образ Хозяйки горы стал олицетворением мощи, богатства и красоты недр Уральских гор, которые раскрываются полностью только перед лучшими рабочими и мастерами. Хозяйка Медной горы не только хранительница сокровищ, но и покровительница смелых, мужественных, творчески одаренных людей.

Отношения Медной горы Хозяйки с людьми определяются особыми условиями, так называемыми запретами. Одним из них был запрет женщине спускаться в шахту, во владения Хозяйки. Другим - не жениться молодцу, который хочет обрести ее покровительство.

Неслучайно рабочие побаивались Хозяйку, избегали встреч с ней.

Великий Полоз - змей хранитель золота. Его фигура создавалась Бажовым на основе суеверий древних хантов и манси, уральских легендах и приметах горняков и рудознатцев. В его полновластном распоряжении находилось все золото.

Он всячески старался не допустить человека до разработки золотоносных мест: «пужал», показываясь «в своем полном виде», «беспокойство всякое старателю производил», утягивая в землю инструмент или отводил золото.

Мифологический змей имеет также многочисленных дочерей - Змеевки. С их помощью Полоз «спускал золото по рекам» и «проводил через камень». Отец золотокосой дочери по имени Золотой Волос.

Русский фольклорный образ Бабы-яги сложился к XV веку – как раз тогда, когда русские пришли на Урал и увидели жизнь финно-угров. У них была особая форма лесного святилища.

Маленький домик на высоких столбах, окруженный частоколом. На частокол вывешивали черепа принесенных в жертву животных. В домике лежала резная деревянная кукла – вместилище души умершего.

Кукла была одета в национальную одежду – шубу-ягу. А еще русские пришельцы узнали, что где-то на святилищах финно-угры прячут главного своего идола – Золотую Бабу. Чтобы русские в поисках Золотой Бабы не разорили святилища, местные жители убивали любого, кто доберется до тайного места.

В русских пересказах Золотая Баба и домик на столбах слились воедино, и появилась страшная баба-в-яге, Баба-яга, которая живет в избушке на курьих ножках, убивает незваных гостей и фыркает: «Фу-фу-фу, русским духом пахнет!»

Бабка Синюшка - персонаж, родственный Бабе-Яге, персонификация болотного газа, который на Урале и называли «синюшкой». Старушка из сказа Бажова сидит на колодце, полном самоцветов, и душит тех, кто приходит за ее сокровищами.

Синюшка – это родная сестра Бабы-яги, она появилась таким же образом. А колодец ее – затопленная грунтовыми водами копь, небольшой древний рудник финно-угров. Таких рудников было огромное количество в окрестностях Медной горы. На месте этого колодца сейчас стоит поселок Зюзелка Свердловской области.

Серебряное Копытце. Этот сказочный олешек сошел с неба, а копыта у него персидские. Финно-угры считали, что солнце по небу несет на рогах Великий Лось. Шаман мог призвать Лося спуститься на землю, но земля была скверна для священного зверя. Поэтому под копыта Лосю подкладывали серебряные блюда. На них сыпали дары – например, самоцветы.

А серебряные блюда появились на Урале от торговцев из Азии и Ближнего Востока. Там воцарился ислам, запрещающий изображения людей и животных, и все блюда с гравировками торговцы-персы обменяли жителям Урала на пушнину. Шаманы и приспособили блюда для Великого Лося. Подобная посуда лежит в музее города Чердынь. На блюдах – нацарапанные ножами шаманов рисунки поверх гравировок. Русские опять же перетолковали эти местные поверья по-своему, и Великий Лось превратился в оленя, который ударом серебряного копытца выбивает самоцветы.

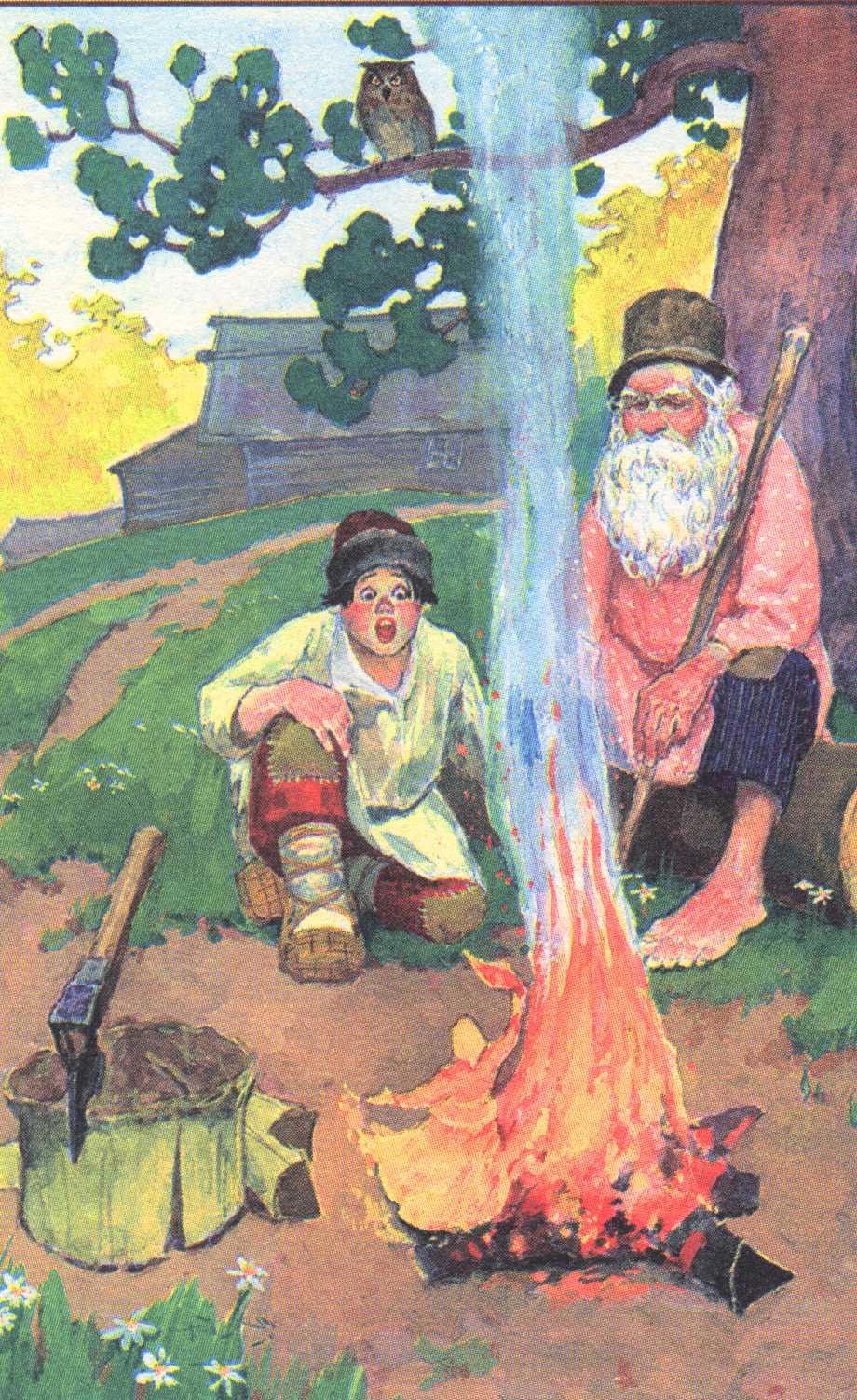

Огневушка-Поскакушка. В русских поверьях Урала считалось, что, если развести костер над месторождением золота, в огне может появиться маленькая танцующая девчонка – Огневушка-Поскакушка. Она произошла от знаменитого идола – Золотой Бабы. Золотую Бабу местные жители называли Сорни-Най, в переводе – «золото-огонь». Вот и выстраивается цепочка смыслов: золото – огонь – женщина и рождается Огневушка-Поскакушка.

Земляная Кошка. Эта гигантская мифическая Кошка бродит под землей на золотых месторождениях реки Чусовой. Рядом с месторождениями – деревня Кунгурка, основанная выходцами из города Кунгура.

Земляная Кошка. Эта гигантская мифическая Кошка бродит под землей на золотых месторождениях реки Чусовой. Рядом с месторождениями – деревня Кунгурка, основанная выходцами из города Кунгура.

А в Кунгуре есть знаменитая пещера, в которой, по преданию, живет Подземный Зверь Мамонт. Вот переселенцы и «перетянули» Мамонта за собой на Чусовую.В русских же поверьях утверждается, что над месторождением золота можно увидеть привидение – рыжего кота. В народных сказках местный Мамонт скрестился с русским Золотым Котом, и появилась Земляная Кошка: живет в породах золота и огромная, как Зверь Мамонт.

Писатель позже признал, что все произведения являются продуктом его собственного сочинения. Успех бажовских сказок предопределило именно сходство с фольклорными текстами – по ритму, по настроению, по звучанию.

В книги были включены и персонажи, заимствованные из старинных уральских верований, и такие, которые все же имели прототипы в народных сказаниях. Например, огневушка-поскакушка из сказа Бажова близка образу Золотой Бабы из древних поверий сибирских народов. Что же касается Хозяйки медной горы, малахитницы, она олицетворяет собой языческий дух хранителя богатств Урала, помогает рудокопам и вершит суд над всеми, кто оказался в ее владениях.

Хозяйку нельзя назвать положительным персонажем, «худому с ней встретиться – горе, и доброму – радости мало».

Соблюдая полученный от заказчиков запрет на включение в сказы религиозных элементов, Бажов отразил куда более древние, глубинные представления уральцев об устройстве мира – поклонение могущественным силам природы, обожествление их. Но главная идея сказов– прославление мастера, его умелых и талантливых рук, его работы. Она соответствовала политической обстановке советской эпохи, но и ценности Бажова отражала в полной мере.

Служение своему делу – пример не только отцовской жизни, но и собственной, нельзя не признать, что в литературе Бажов был настоящим мастером, что и было причиной его признания читателем. Сказы получили настоящее признание, в уральских городах нет-нет, да и встретишь скульптурное изображение Хозяйки медной горы, а по мотивам книг созданы и мультфильмы, и полнометражные фильмы.

Фольклор – или фейклор – Бажова пережил и самого создателя, и советскую власть, для службы которой он создавался. Вполне возможно, спустя столетия уральские сказы станут по-настоящему народными, заслужив-таки статус народного эпоса. Всего Бажов написал около 60 сказов, ставших фундаментом уральского фольклора.

Он до сих пор продолжает развиваться: по сути, уральская поэтическая и драматургическая школы, театр Николая Коляды, причудливая проза Ольги Славниковой, Евгения Касимова, Алексея Иванова, Анны Матвеевой, Алексея Сальникова и многих других растут из сказов Бажова, которого в 1930-е чуть было не объявили фальсификатором.

Нет, он не фальсификатор — он великий мистификатор.

Титан, сумевший на пустом, по существу, месте создать целый мир.