Ненастоящий доктор спас тысячи детей

Автор: Алена Измайлова«Когда смотришь на этих младенцев, невозможно поверить в то, что эти причудливые крохотные существа вообще люди. Они больше напоминают обезьянок, чем мужчин и женщин, в которых они вскоре превратятся», — это цитата из статьи «Спасение младенцев», опубликованной в еженедельной газете World’s Fair 1933 года.

В те годы больницы не занимались лечением недоношенных детей, к ним относились как к обреченным на смерть.

Одна женщина рассказывала: «Врачи ничего не сделали, чтобы помочь мне. Они считали, что я просто должна умереть, потому что не принадлежу этому миру». Но ее отец знал человека, который может помочь, — его звали Мартин Куни.

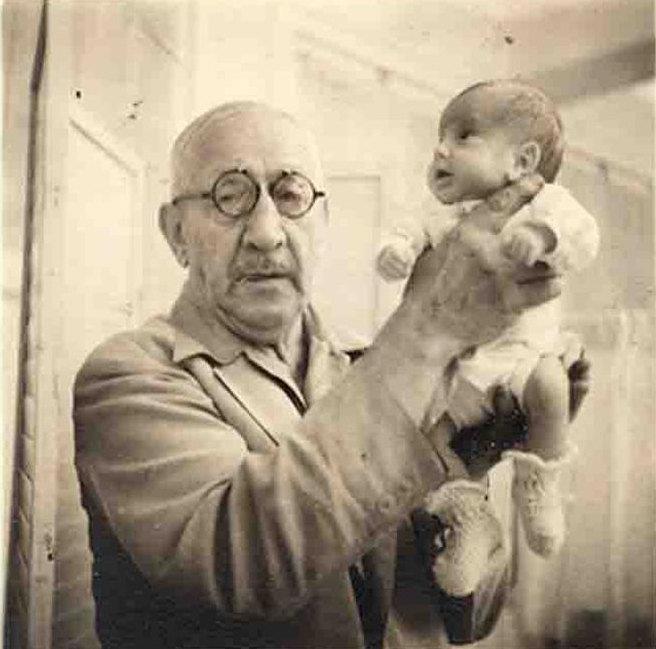

Мартин Куни стал одним из самых прославленных врачей начала XX века, хотя документально не удалось подтвердить, что у него было должное образование. Как человеку без специальной подготовки удалось повлиять на историю медицины - читайте в материале "Рамблера".

Иронично, но о самом человеке, внесшем существенный вклад в развитие медицины, известно мало: он родился в 1860 году (по другим данным - в 1870-м), был выходцем из Европы и вдохновлялся идеями французского врача Стефана Тарнье.

Именно Тарнье впервые задался вопросом, что будет, если получится изобрести аппарат, который поможет "дорасти" недоношенным детям вне материнской утробы?

Саму идею врач подсмотрел на одной из птицефабрик, где в подобных инкубаторах хранились яйца. Тарнье стало интересно, получится ли подобное провернуть и с человеком?

Стефан смастерил ящик, провел трубку с кислородом, а с помощью угля смог поддерживать нужную температуру и влажность внутри. Затем он поместил туда ребенка - результаты восхитили даже его самого.

Оказалось, что если сохранять должный уровень влажности, температуры воздуха и поддерживать кислород, то в кувезе (второе название инкубатора) вполне успешно можно было взращивать недоношенных детей.

Тарнье скончался в 1897 году, так и не успев довести до совершенства свою разработку, но уже зародил зерно размышений в своих последователях. Например, в Мартине Куни.

Тот, правда, изначально руководствовался идеями менее научными - он размышлял о способе заработка. Куни придумал необычную выставку, главными экспонатами которой были бы те самые живые недоношенные дети. Но необходима была емкость, куда можно было бы поместить ребенка. За основу он взял кувез Тарнье и смог довести изобретение до ума.

Куни показал свой прибор на одной из выставок в Европы. Но несмотря на то, что идея действительно была превосходной с медицинской точки зрения, должного фурора он у аудитории не произвел.

Поэтому отправился в Нью-Йорк, где представители местных больниц были крайне обрадованы возможности передать новорожденных даже и доктору-самозванцу.

Медицинские учреждения Америки были переполнены детьми с отклонениями и патологиями развития, поэтому под присмотром Куни у них появлялся хоть какой-то шанс на лучшую жизнь.

Удивительно, но из бизнесмена из Мартина Куни так и не вышло. С родителей своих подопечных он не взял ни единого цента, а деньги на содержание добывать пришлось все же из выставок.

Идея возможности поглазеть на недоношенных детей пришлась по душе зевакам с Кони-Айленда, которые с радостью платили по 25 центов за просмотр.

Вывеска над входом гласила: «Живые дети в инкубаторах», и красные, белые и голубые буквы были такие большие, что их видели с другого конца ярмарки.

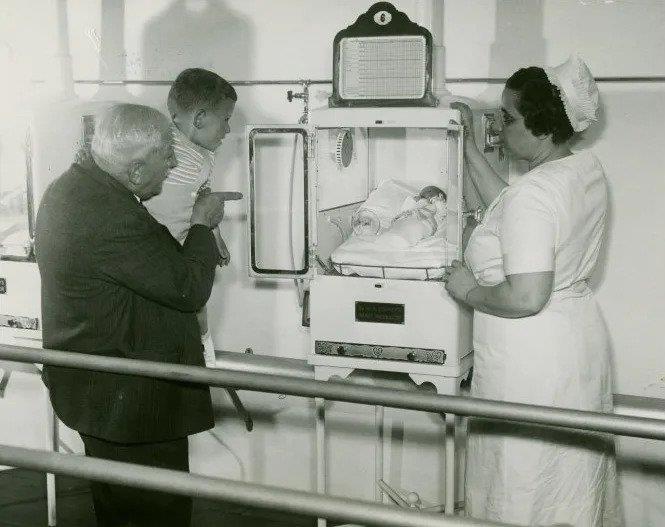

Внутри медсестры в белых халатах перемещались от одного кувеза к другому, поглядывая на лежащих там малышей.

Дети были рождены задолго до срока, и их тела были такими крошечными, что им не подходила ни одна одежда для новорожденных — приходилось надевать на них кукольные платьица и вязаные шапочки.

Мартин Куни смог выручить всего за один день 800 долларов. Деньги он тратил на усовершенствование своего аппарата, а также отдавал в больницы.

В большинстве больниц недоношенные младенцы считались нежизнеспособными, их просто оставляли умирать.

Решение Куни было не только инновационным, но и дорогостоящим – около $15 в сутки (в пересчете на сегодняшний день — 25 730 руб.) на один инкубатор.

В радиопрограмме Куни подчеркивал, что выставка — это не просто аттракцион на потеху зевак, но важная «станция спасения»:

«Станция для недоношенных создана в первую очередь, чтобы спасать жизни, а не для того, чтобы поглазеть на малышей. Детей привозят к нам из больниц со всего города, и здесь они могут получить заботу и внимание. Выставка содержится в безупречной чистоте, и там работают высококвалифицированные врачи и медсестры».

И Куни не лгал: вплоть до 1930-х к нему доставляли недоношенных детей отовсюду, ведь очень мало больниц могли себе позволить установку инкубаторов. У врачей не было иного выхода, кроме как просить Куни о помощи.

Он брал всех детей – независимо от расы и социального статуса, и в этом вопросе он на много десятилетий опережал свое время. И не только в этом, кстати.

Куни яростно отстаивал пользу грудного вскармливания для детей, а если кого-то из его медсестер ловили за курением или выпивкой, девушку немедленно увольняли.

На протяжении многих лет он дорабатывал кувез, опытным путем подбирая нужную температуру и влажность. Спустя время он смог выяснить, что более и менее доношенным детям нужны разные температуры, а влажность, по его опыту, должна быть на уровне чуть более 70%. Ребенок, который буквально "дозревал" в инкубаторе, затем вел вполне обычную жизнь человека, рожденного ровно в срок.

Слухи о действенном аппарате быстро разнеслись по больницам Америки, поэтому врачи буквально умоляли Куни взять как можно больше детей под свой присмотр.

Но у него не было столько инкубаторов, хотя по-человечески он понимал стремление врачей разгрузить больницы и дать детям шанс на лучшую жизнь.

Тем не менее, он делал все возможное, чтобы как можно больше младенцев могли воспользоваться такой возможностью, ведь другого шанса у них могло и не случиться - недоношенных детей оставляли погибать, так как они не считались полноценными членами общества.

Мартин Куни в медицинских кругах, тем не менее, так и не заработал уважение коллег, а считался скорее шоуменом. Правда, его мало заботила его репутация - он полностью посвятил себя идее совершенствования своего инкубатора. А пока действовала его выставка, он мог позволить себе заниматься исследованиями.

Все были в выигрыше: зеваки получали свою порцию зрелищ, Куни - деньги на содержание, а больницы были менее загружены, у новорожденных появлялся шанс на жизнь благодаря экспериментальной помощи, которую оказывал Мартин.

В июле 1934-го Куни устроил настоящую вечеринку «Возвращение домой» для «выпускников» его инкубаторских яслей.

В предыдущем году 58 детей были на попечении Куни и его коллег, 41 из них посетили вечеринку в сопровождении своих мам.

Ненастоящий доктор стал настоящим. Ведь только по примерным подсчетам он спас от 6 до 8 тысяч детей.

Он прожил 80 лет и умер в 1950 году без единого гроша за душой, так как все благосостояние отдал детям.

Именно его «наследники» и похоронили доктора на свои средства.

Последняя спасенная им девочка умерла в возрасте 96 лет в 2017 году.