Сердечная привязанность великой княжны

Автор: Алена ИзмайловаЗнали бы мы об этом человеке, если бы исследователи не выяснили, что он- сердечная привязанность дочери царя? И не просто дочери, а старшей, считавшейся наследницей престола (до рождения ее брата) и советчицей отца - Ольги Николаевны Романовой, расстрелянной вместе с остальными членами последней императорской семьи.

Цесаревна Ольга родилась в Царском Селе 3 ноября 1895 года, в 9 часов пополудни. Крещена придворным протопресвитером и духовником Янышевым в церкви Царскосельского дворца 14 ноября — в день рождения императрицы Марии Феодоровны и в первую годовщину бракосочетания её родителей.

Софи Бухсгевден оставила такое описание Ольги:

"Ольга Николаевна была замечательно умна и способна, и учение было для нее шуткой, почему Она иногда ленилась. Характерными чертами у нее были сильная воля и неподкупная честность и прямота, в чем Она походила на Мать.

Эти прекрасные качества были у нее с детства, но ребенком Ольга Николаевна бывала нередко упряма, непослушна и очень вспыльчива; впоследствии Она умела себя сдерживать. У нее были чудные белокурые волосы, большие голубые глаза и дивный цвет лица, немного вздернутый нос, походивший на Государев".

Дневники дочерей последнего русского императора долгое время хранились под особым надзором. Политический тайн в них не было, но они были недоступны и особого интереса не вызывали.

Марина Земляниченко, крымский историк, исследователь дневников княжны и автор книг по истории архитектуры Крымского побережья, пишет:

«Это была определенно начальная буква слова среднего рода, а не имени, потому что в дневнике встречаются только сочетания «мое С.», «любимое С.» Зная, как в дружной и любящей царской семье были естественны ласковые обращения к друг другу — «сокровище», «солнце», «счастье», — можно с уверенностью говорить о том, что избранник великой княжны был счастьем, озарившим неведомым ранее чувством глубокой и нежной любви ее довольно однообразную жизнь.»

По дневникам Ольги можно проследить, как увлечение быстро становится душевной потребностью все время видеть его, быть рядом с ним. Она отмечает каждый день, проведенный без него: «так гадко без моего С., ужасно», «без него пусто», «С. не видела и грустно». И бесконечно счастлива любой встрече с «милым», «дорогим», «золотым».

Сопоставив дневники царевны с вахтенными журналами «Штандарта» и камер-фурьерскими журналами, Марина Александровна сумела точно назвать это имя.

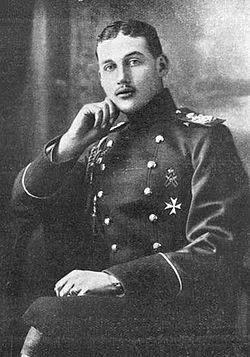

Сердце великой княжны Ольги покорил один из вахтенных начальников царской яхты мичман Павел Воронов. Она же нашла и уникальные фотографии гвардейского офицера, который, сам о том не ведая, стал тайным счастьем — «С.» — великой княжны.

Павел Воронов, 25 лет, был сыном костромского дворянина из старинного рода, мичманом, а затем и лейтенантом морского императорского флота.

Один из многочисленной когорты русских офицеров, моряков, без вести пропавших в волнах и вихрях переворотов, эмиграции, смуты, лихолетья октября семнадцатого.

В конце жизни он эмигрировал в Америку и умер там. Немного о нем и семье писала его супруга, фрейлина, графиня Ольга Клейнмихель, но этот дневник мало, кому известен.

Из него видно, что Ольга Константиновна Воронова, до замужества – фрейлина двора, и её супруг входили в узкий круг лиц, приближенных к семье последнего императора Николая II.

Летние месяцы Романовы проводили на борту яхты, крейсирующей в финских шхерах. Александре Федоровне была противопоказана жара. Осенью «Штандарт» доставлял августейшую семью из Севастополя в Ялту.

Члены императорской семьи общались с моряками, наведывались в ходовую рубку корабля, угощали вахтенных офицеров пирожные и конфеты, чтобы скрасить службу, разговаривали. Цесаревич Алексей даже научился у них играть на балалайке.

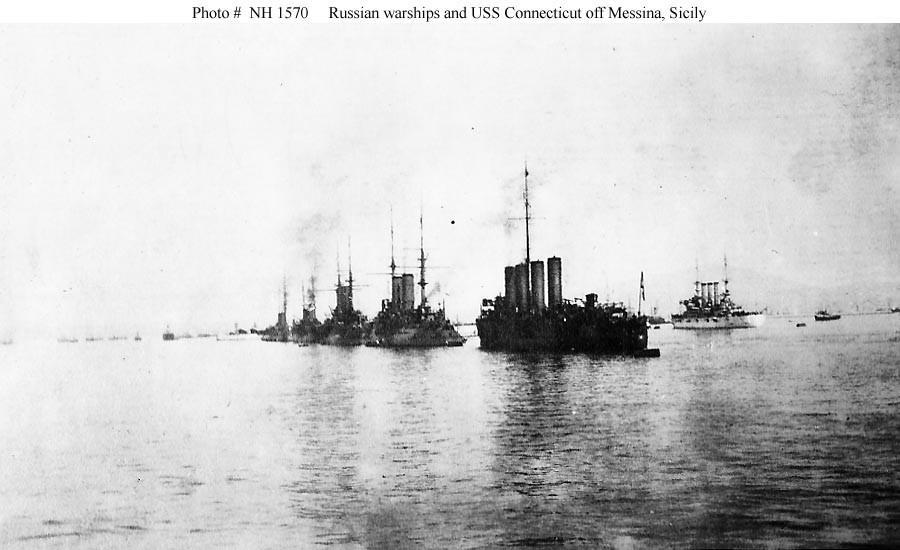

В экипаже «Штандарта» мичман Воронов появился вскоре после прогремевшего на весь мир события — мессинского землетрясения.

15 декабря мощные подземные толчки сотрясли остров Сицилия: десятки тысяч людей оказались заживо погребенными под руинами Мессины и других сицилийских городов.

Первыми на помощь пострадавшим от разгула стихии пришли русские моряки с кораблей «Слава», «Цесаревич» и «Адмирал Макаров», которые находились в Средиземном море в учебном плавании с гардемаринами Морского корпуса на борту.

Среди них был и гардемарин Павел Воронов. Вместе со всеми он вытаскивал из-под завалов раненых, переносил их в лазареты, отбивал налеты мародеров.

"Десант в преисподнюю" - назвали ту операцию российских моряков. Они вступали в горящий, рушащийся город.

Итальянские газеты писали в те дни о Мессине:

« Повсюду на развалинах сидели полуголые люди, которые руками рыли землю, пытаясь извлечь из -под обломков родных и близких. Другие, с обезумевшими глазами, бродили среди руин в поисках пищи и воды. В порванных ночных строчках, едва прикрывавших тела, мокрые, грязные и босые, со свечными огарками в руках, они, как будто, изображали картину Судного дня»

Не было ни малейшей уверенности в том, что страшные толчки не повторятся вновь, и тогда гигантская волна могла сорвать стоявшие на якорях корабли и швырнуть их на берег.

Мало того, что надо было разбирать руины, перевязывать раненых, успокаивать обезумевших от горя и страданий людей, приходилось порой отстреливаться от банд мародеров, грабивших полуразрушенный банк, магазины.

В одном из писем русского офицера моряка родным о пострадавших в городе и окрестностях можно прочесть такие строки:

«Боже мой, каких только раненных они нам не приносили: без рук, без ног, голова в крови, кости переломаны. Наши же все ухаживали за раненными, как за близкими родственниками.»

Получив благодарность от итальянского императора, в царской семье часто обсуждали мессинскую трагедию и, конечно, расспрашивали о ней одного из героев этих событий - мичмана Воронова, зачисленного в экипаж царской яхты.

Возможно, тогда он и запал в ее сердце, рассказывая о страшных событиях с присущей ему простотой и скромностью. Он нравился всем — Николай II охотно выбирал его в партнеры по лаун-теннису, а старшие дочери — в кавалеры на танцах и в спутники на горных прогулках.

Цесаревич Алексей, болезненный от природы, устав в пути, с удовольствием перебирался к нему на руки.

Так, с 1913 года лейтенант Воронов сделался непременным участником едва ли не всех общесемейных событий в Ливадийском дворце.

Царские дочери охотно общались с молодыми офицерами, в меру флиртовали и даже дурачились со своими подданными — играли в прятки, жмурки, пекли в костре картошку.

В день восемнадцатилетия великой княжны, устроенном на «Штандарте» в Ольга чаще всего и охотнее танцевала с мичманом Вороновым.

И на яхте знали — раз Воронов наводит бинокль в сторону Ливадийского дворца, то значит, где-то на берегу мелькает белое платье старшей цесаревны.

Ольга Клейнмихель говорила о том бале с пронзительной нежностью, описывая в мемуарах роскошь ароматов крымской ночи, шум волны у побережья.

Именно в ту ночь юная графиня Клейнмихель познакомилась со своим будущим мужем, Павлом Вороновым.

Татьяна Данилова, исследовательница архива великой княжны Ольги, пишет по этому поводу:

"Насколько сильным было чувство Ольги к Воронову , трудно судить.

Ольга была достаточно влюбчивая. Саблина долго любила , по крайней мере не меньше двух лет , Шведов тоже был ей очень дорог.

Воронов -это сильная вспышка , но любовь началась только в июле 1913 года. А осенью в Ялте, уже в сентябре, Воронова постоянно видят в обществе Ольги Клейнмихель.

Не думаю, что Воронову родители Ольги Николаевны " намекнули " жениться на Ольге Клейнмихель. Не похоже.

Любил ли Воронов Ольгу Николаевну, тоже не знаю.

Во всяком случае , дневник Ольги всю ту осень 1913 очень печальный. Воронов явно старается её избегать. Ольга об этом пишет в дневнике , что она не понимает , что происходит и это её очень угнетает.

И Воронов выглядит явно каким-то растерянным .

Трудно судить какие чувства были у Воронова к Ольге Николаевне.

С её стороны чувство было сильным , хоть и началось совсем недавно.

Конечно, Ольга болезненно относилась к встречам с Вороновым и его женой."

- Мы никогда теперь не узнаем, — говорит исследовательница, — была ли помолвка с Ольгой Клейнмихель решительным шагом к развязке, выбранным самим Вороновым, или же августейшие родители, заметив особую нежность в отношениях своей своенравной дочери и гвардейского офицера, поспешили вовремя разлучить их, дабы избежать лишних пересудов и сплетен, всегда сопровождавших жизнь царской семьи?..

Свадьбу назначили на 7 февраля 1914 года. Семья Романовых присутствовала на бракосочетании лейтенанта Воронова и племянницы одной из фрейлин. Присутствовала и цесаревна Ольга. Императрица была посаженной матерью, император - в качестве гостя со стороны невесты.

Графиня Ольга Клейнмихель писала в своих мемуарах об Ольге Николаевне и ее сестрах:

" Все четыре девочки были в высшей степени русскими, и их мучила сама мысль о том, чтобы выйти замуж за пределы страны. Каждый раз, когда поднимался вопрос о браке с членом зарубежного королевского дома, Ольга умоляла родителей всерьез не думать об этом, так как она хочет остаться в России. Все они обожали своих родителей, и каждый раз, когда я их видела, я снова чувствовала себя в счастливой, дружной, очень русской, семье. "

Павлу Воронову пригодилась мессинская закалка. Он с честью выжил в последующий страшный период истории страны.

В годы Гражданской войны выполнял опасные поручения штаба Добровольческой армии. А когда военное поражение белых стало очевидным, отбыл из Новороссийска в 1920 году на английском крейсере «Ганновер» в Стамбул. Вместе с ним была жена — Ольга Константиновна.

Об эмигрантской судьбе Павла Воронова известно немного. Из Турции перебрался в Америку, где дожил до седых волос и скончался в 1964 году в возрасте 78 лет. Погребен на кладбище Свято-Троицкого монастыря в городке Джорданвилл, что в штате Нью-Йорк.

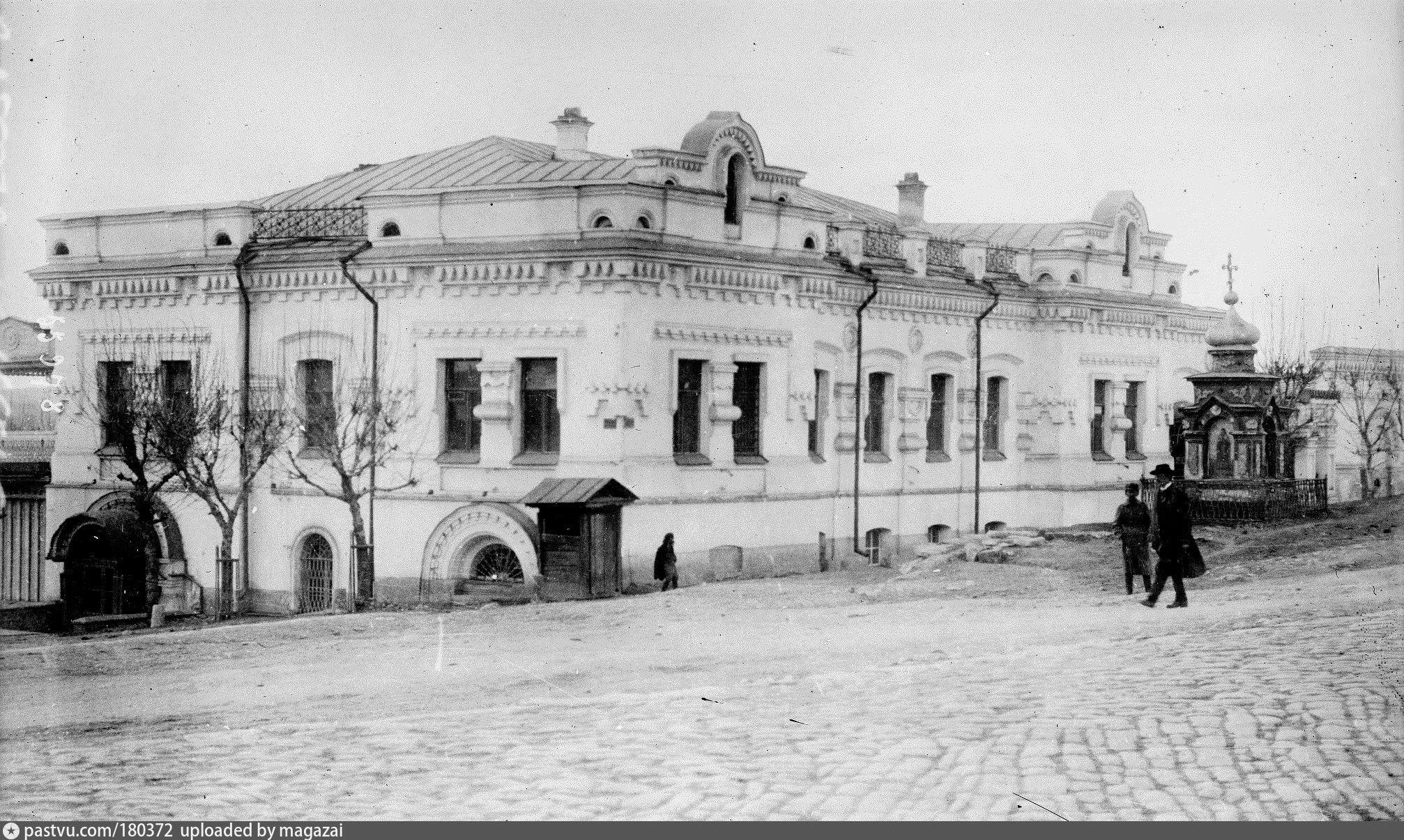

Царскую семью расстреляли в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Николая Ипатьева в Екатеринбурге.

Всего были убиты 11 человек: сам император Николай II, его жена Александра Федоровна, четыре дочери — Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, сын — цесаревич Алексей, их камердинер Алоизий Трупп, горничная Анна Демидова, а также семейный врач Романовых Евгений Боткин и повар Иван Харитонов.

Несостоявшиеся браки Ольги Николаевны Романовой.

Не случился ее брак с великим князем Дмитрием Павловичем, кузеном императора, внуком Александра II, сыном Павла Александровича.

О помолвке речь шла в 1912 году, Ольге было 17 лет, Дмитрий на 4 года ее старше. Молодые люди были влюблены друг в друга, мечтали о свадьбе и совместной жизни.

Но его не одобрили за отношение жениха к "великому старцу", брак не состоялся.

Дмитрий в 1916 году вместе с Феликсом Юсуповым участвовал в убийстве Распутина. К его прошлой ненависти прибавилась обида за несостоявшийся брак с любимой девушкой.

Он успел вовремя уехать, жил в Париже, гордился своей принадлежностью к дому Романовых. Умер в 50 лет. Был в шоке из-за смерти Ольги.

Не вышла Ольга и за Кароля, сына и наследника румынского короля. Переговоры о браке велись в 1914-1915 годы.

Ольга категорически отказалась уезжать из родного дома, заявила, что хочет жить в России и точка.

Неволить ее не стали. Живя сами в счастливом браке, родители желали своим детям того же.

В 1916 году к ней сватался ее родственник - великий князь Борис Владимирович, внук Александра III. Он был на 18 лет старше девушки.

Александра Федоровна воспротивилась - у Бориса была любовница, Зинаида Рашевская, на год моложе Ольги. Немудрено, что такая партия не устраивала мать невесты.

В 1917 году ее мужем мог стать князь Константин Константинович, правнук Николая I. Он приходился ей троюродным дядей, но был лучшей партией. Говорят, они искренне любили друг друга.

Он был на 5 лет старше, в скандалах не замешан, оба уже были довольно взрослыми людьми и это была вовсе не юношеская влюбленность. Ольге было уже 22, Константину - 27, он проявил смелость и храбрость на войне.

Константин даже не успел официально обратиться к родителям великой княжны. Его арестовали сразу после Революции. Они с Ольгой и умерли практически в один день.

На следующий день после расстрела царской семьи Константин вместе с остальными арестованными Романовыми был сброшен в шахту в Алапаевске.