Делюсь матчастью: о дирижаблях для конченых гуманитариев

Автор: Мадоши ВарвараПродолжаю делиться вкусным и интересным, что было нарыто для написания книжек, но осталось за кадром. Сегодня на повестке дня ужасно романтическая и приключенческая штука — дирижабль!

Действие последней новеллы в моем романе «Ген свободы» — «Поступь прогресса» — частично происходит на дирижабле. А дирижабль, он как чеховское ружье: искушенный читатель не может не понять, что коли уж дирижабль появился в сюжете, то в конце он непременно взорвется/загорится/разобьется, или все вместе. Потому что взорванный дирижабль как взорванный вертолет — любую сцену делает лучше. Особенно если это финальная сцена фильма… то есть, прошу прощения, книжки.

Но вот беда, чтобы как следует описать дирижабль, нужно хотя бы поверхностно представлять, как он работает, как им управлять, за что, собственно, вообще дирижабли заслужили такую нехорошую репутацию — мол, увидев дирижабль в кадре, мы непременно ждем катастрофы. Но тут у меня возникли проблемы личного свойства: геометрический кретинизм в последней стадии.

Серьезно, я из тех, кто даже в рамках нехитрой школьной программы вынужден был пахать как вол ради четверки по черчению (и то мне ее поставили больше из сексизма преподавателя — зачем девочке черчение, все равно замуж выйдет, почему бы не отжалеть хорошую оценку!), ибо была не в состоянии представить по проекции детали ее трехмерный вид и наоборот. Поэтому у меня не вышло просто прочитать про устройство стандартного какого-нибудь дирижабля и непротиворечиво выстроить в голове модель то, как должен выглядеть изнутри мой дирижабль, книжный. Так что в устройстве «Прогресса», на котором у меня происходит действие в романе, я просто соединила куски описания английского R-101 и немецкого «Гинденбурга», а места стыка прикрыла туманом. (Например, интерьеры взяты из описаний R101, а устройство с 4 двигательными гондолами, которые соединяются с сигарой дирижабля мостиками — от «Гинденбурга»… ну и кое-что добавила от себя, например, про нескользящий пол).

Мне казалось, что обстановка внутри «Прогресса» будет самой что ни на есть утилитарной: повсюду тот же дюралюминий, минимум внутренних перегородок; может быть, будет виден сам каркас внутреннего баллона. Ничего подобного!

Прежде всего меня поразила обшивка стен: мягкое полированное дерево. Благодаря изящным светильникам, размещенным через равные промежутки, каждая панель словно светилась. Во-вторых, покрытие пола: оно было узорным, мозаичным! Не каменным, возможно, из новомодной пластмассы или из того же дюралюминия — через подошвы моих ботинок нельзя было распознать разницу. Но пол полностью покрывал причудливый узор из маленьких точек и выпуклостей побольше, они тоже поблескивали от светильников. Для чего так сделано? Должно быть, мыть это все — настоящий кошмар.

В процессе пришлось отказаться от кое-каких задумок. Например, изначально я планировала, что отводить поврежденный дирижабль подальше от города будут мои герои — протагонистка Анна и ее любовный интерес, пилот-любитель Орехов — однако быстро узнала, что управление дирижаблем требует согласованного действия нескольких человек и вообще без современных компьютеров представляет огромную сложность; обучиться этому с нахрапа нельзя, а кадровый голод в воздушном флоте был гигантским даже во времена расцвета дирижаблестроения. Поэтому в итоговой версии новеллы подвиг совершает собственно капитан «Прогресса», эпизодический персонаж. (Ремарка о том, что даже его старпом как пилот далеко не ас — это тоже к тому же, про кадровый голод.)

(На фото выше — рубка «Гинденбурга»).

Но обо всем по порядку.

Когда я только начала собирать материал, меня поразило, насколько, оказывается, дирижабли широко использовались в начале двадцатого века. Мне всегда казалось, что это была сравнительно недолгая «мода», которая сама собой отмерла с развитием авиации. Но нет. Дирижабли активно строились и процветали более двадцати лет, успели поучаствовать в обеих мировых войнах (хотя во Вторую мировую больше на подхвате), и вообще им прочили большое будущее, как и с точки зрения боевого применения, так и в пассажирско-грузовых перевозках. Но потом все очень быстро сошло на нет, причем отнюдь не только в результате каких-то неизбежных исторических причин. Многое решил случай.

А какие объективные причины все же были?

Как мне показалось, главной причиной стало то, что дирижабли в силу своей огромности и дороговизны (сравнительной, конечно; они стоили значительно дешевле морского крейсера, например) никогда не производились серийно. Каждый становился плодом работы отдельных конструкторских бюро или даже отдельных инженеров; расчеты велись индивидуально, для каждого крупного дирижабля придумывались собственные конструкционные ноу-хау. Например, тот самый английский R-101 был единственным дирижаблем со стальным каркасом, и еще в нем использовалась остроумная система передачи подъемного момента…

Сегодня даже ребенку ясно, что индивидуальные расчеты, индивидуальный заказ и строительство — это дорого и нерентабельно. Да и ненадежно, так как каждый дирижабль по сути представляет собой экспериментальный образец, который приходится «подгонять напильником» буквально в процессе эксплуатации. В принципе, любая техническая новинка проходит эту стадию; когда-то так же, строго индивидуально, изготовлялись и самолеты, и очень долго так же строились крупные морские суда — тоже в индустриальную эпоху (по крайней мере, в Англии, которая по праву весь девятнадцатый век считалась владычицей морей). Но общие принципы морского судостроения были формализованы в течение многих сотен лет, а что касается самолетов, то там проще стало наладить серийное, а потом и конвейерное производство: они просто-напросто меньше.

Однако не сказать, что ранняя авиация была надежнее или безопаснее дирижаблей — совсем нет! Более того, ранняя авиация в гораздо худшей степени, и по грузоподъемности, и по дальности полета, была приспособлена для пассажирских и грузовых перевозок. А вот в военном применении она показала больший потенциал…

Дело в том, что с начала Первой мировой войны дирижабли массово использовались для бомбардировок наземных целей. Но уже к середине развитие противовоздушной обороны показало, что использовать дирижабле для военных действий на суше нерационально: чуть ли не в каждом крупном бою гибла нерентабельно большая часть машин. Другое дело, на море: там нужно было патрулировать огромные пространства, противовоздушный огонь тогдашним морским судам давался труднее, поэтому многие дирижабли перепрофилировались для морского театра военных действий — авианосцев-то тогда не было.

Но уже ко второй мировой войне развитие авиации оттеснило дирижабли и оттуда, оставив им, по сути, только вспомогательную нишу: многие, должно быть, помнят кадры из старых черно-белых фильмов времен Великой отечественной, когда дирижабли (точнее, чаще аэростаты — те же дирижабли, но, как правило, без моторов или упрощенной конструкции) висели над Москвой и Ленинградом? Так вот, эти штуки играли роль заграждения: мешали полетам авиации, и сами по себе, и благодаря привязанным на их тросы минам. Еще дирижабли использовались для подготовки кадров летчиков и десантников (самолетов не хватало, особенно в начале войны), для доставки грузов к линии фронта и даже для воздушной разведки.

Но почему все-таки дирижабли упустили нишу межконтинентальных перевозчиков, когда, по-существу, пассажирской авиации толком не существовало до конца тридцатых годов?

На мой взгляд, виноваты тут не только (и даже не столько!) уже упомянутая дороговизна и конструкторская непродуманность дирижаблей, но и цепь случайностей, которых вполне могло бы и не быть. Например, я уже несколько раз упоминала знаменитый английский дирижабль R-101. Это был крайне амбициозный проект, который должен был связать британскую метрополию с колониальной Индией, выполняя туда регулярные рейсы (100 человек пассажиров и 10 тонн груза за раз! Ну… такова была задумка, в результате пришлось ограничиться 50 пассажирами и 7 тоннами груза.)

(На фото выше — R101 при строительстве)

К сожалению, именно из-за того, что проект был таким амбициозным, конструкторы гнали его галопам по европам. Дирижабль строился с нарушениями всех и всяческих техник безопасности, был испытан исключительно «для галочки» (комиссия по приемке закрыла глаза на явные недоработки и нарушения). Получилась роскошная, но тяжелая, неуклюжая и плохо управляемая машина. И вот такое судно однажды поднялось и отправилось в свой первый широко разрекламированный полет в Индию. Это была, как мы бы сейчас сказали, PR-акция: в качестве пассажиров на R-101 собрался весь цвет английского дирижаблестроения. Но до Индии никто из этих инженеров, головой отвечавших за ходовые качества R-101, так и не добрался: из-за плохой управляемости и неудачной погоды дирижабль потерпел крушение у французского городка Бове. Из команды многие спаслись, пассажиры же спали и спастись не успели. Погибло 48 человек из 54, находившихся на борту.

Так Британия в одночасье лишилась всего цвета воздухоплавательной инженерии, который владел — напомню! — уникальными, неповторимыми ноу-хау. Постройка следующих дирижаблей была заморожена, недостроенные продали по цене металлолома…

А с «Гинденбургом» получилось еще грустнее и ироничнее. Это тоже был амбициозный имперский проект, только не Великобритании, а Третьего рейха. И он, даже по мнению современных конструкторов, получился довольно безопасным. Во всяком случае, куда более продуманным, чем британский предшественник. Опасаясь возгорания водорода, инженеры изначально проектировали его под гелий: тот менее грузоподъемен, зато куда безопаснее. Однако тут вмешалась мировая политика: США отказались продавать гитлеровской Германии гелий, а тогда он изготовлялся только там. Пришлось спешно переделывать «Гинденбург» под водород…

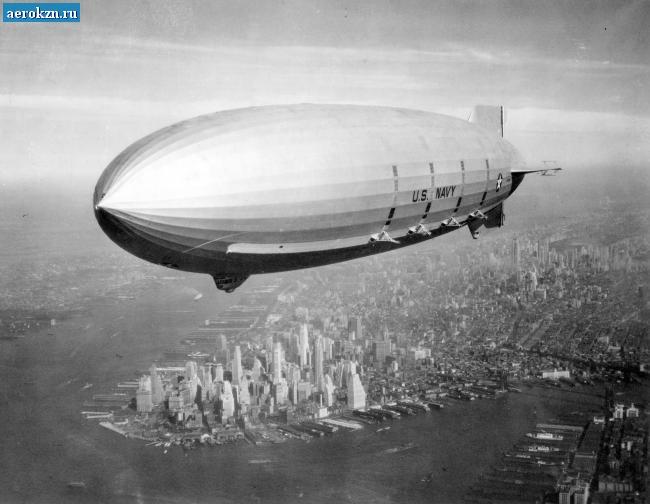

Но даже и тогда дирижабль оставался достаточно безопасным и сумел сделать несколько рейсов. Ученые и конспирологи до сих пор спорят, отчего он таки взорвался над Нью-Йорком — неужели просто от грозы, от того, что из-за молнии проскочила искра? Вроде, не должен был, да и молнии не били в сам дирижабль… Может быть, электризация обшивки из-за грозы наложилась на случайную утечку водорода? А может быть, имел место чей-то террористический акт? Непонятно…

Именно из-за катастрофы «Гинденбурга» и ее тиражирования в СМИ за дирижаблями и закрепилась их на редкость дурная репутация. В итоге разорились даже такие монстры дирижаблестроения, как «Цеппелин». Если сравнивать с современными авиакатастрофами — и даже с предыдущими крушениями дирижаблей — то видно, что жертв было не так уж много: 36, при 61 выжившем. Если бы крушение «Гинденбурга» не оказалось заснято на кинопленку и не стало бы новостным хайпом, как мы сказали бы сегодня, может, грузовое дирижаблестроение не загнулось бы так стремительно, и дирижабли до сих пор возили бы людей и грузы на приличные расстояния…

Кстати говоря, они и возят!

В США с их помощью чаще пускают пыль в глаза: аэростаты используют как рекламу во время крупных массовых мероприятий, иногда для аэросъемок (хотя сейчас, с появлением дронов, это уже не так актуально). В России же с недавних пор начали возрождать советскую программу по снабжению Сибири с помощью дирижаблей: в отличие от самолетов, у них большая грузоподъемность на единицу расхода топлива, да и ВПП им оборудовать гораздо проще. В условиях непролазной тайги это много значит. Есть гражданские проекты, есть и армейские… Так что посмотрим, к чему все приведет.

Источники:

Ионов П. П. Дирижабли и их военное применение

Запись в блоге про музей компании Цеппелин в Фридрихсхафене, в основном про «Гинденбург»

Статья про катастрофу «Гинденбурга»

Отличная статья в блоге про английские дирижабли R100 и R101

Еще одна статья про R101

Немножко про управление дирижаблем — и заодно про американскую компанию Goodyear, которая занимается прокатом дирижаблей

Видео про российские дирижабли