Тамга

Автор: Евгений КрасКто-нибудь знает, что это такое? По идее – просто обязаны знать, потому как очень много здесь весьма продвинутых специалистов по магическим мирам, различиям формы ушей орков разных кланов и особенностям вооружения региональных подразделений боевых гномов. Ну какой же магический мир в принципе может обойтись без рисования различных волшебных знаков на чём не попадя, дабы эффективно защититься от супостата, наслать на него толпу волшебных муравьёв с бронзовыми жвалами или иную какую неприятность? Ага – в этой самой литературе есть тамги – это магические знаки, которые использовали в своём жутковатом бытие великие древние маги. Однако время прошло, маги куда-то провалились, а вот загадочные знаки дожили до нашего времени на предметах из прошлого, да и на современных тоже. Самое забавное, что без дела они не остались даже в нашем, совсем не волшебном мире. И сейчас их вовсю используют в боевых действиях. Как? Да, легко...

Если сейчас вбить в поисковик «Яндекса» словосочетание «сарматская тамга», то он первым делом предложит вам вариант «тюркско-сарматская тамга». Уже забавно. И после этого кто-то что-то говорит про то, что история есть наука? Да политика это, ребята, и не очень чистой воды. Это видно невооружённым взглядом хотя бы на примере этого, весьма распространённого словосочетания. Не нужно сильно напрягаться и шибко много знать, чтобы заметить его искусственность и даже нелепость. Ведь «сарматы» – это народ, как ни крути, а «тюрки» – некая довольно невнятная аморфная общность, имеющая для средств общения группу языков, которые условно относят к «тюркским». Причём по времени они разнесены и весьма существенно. То есть никакой «тюркско-сарматской тамги» не может быть по определению. К самим тамгам претензий в целом нет – они существовали на самом деле. Только вопрос это не такой простой, каким видится некоторым особо непредвзятым исследователям. Даже это не всё – сам термин «тамга» является буквально навязанным слугами «пантюркизма» по сути, хотя его многие использовали и в разных значениях. Причина проста – слово считается взятым из «тюркских» языков. И куда более нейтральное слово «знак» эти люди не используют намеренно – ведь оно не имеет нужной политической окраски. Некоторые историки вот именно так эту тему и «исследуют». То есть пишутся весьма обширные опусы, в которых всеми правдами и неправдами стараются привязать эти знаки к южным и восточным часто микроскопическим народцам. И это не вчера началось. Только вот... так ли это?

Глубоко научные труды современных тружеников исторической науки просто перегружены изучением следов сходств и различий подобных значков чуть не под лупой. Называются имена, даты, родословные, названия всевозможных мелких кланов, якобы существовавших тысячи лет тому назад на территории нашей страны и в ближайшем её окружении. Через эти сходства усиленно пытаются прослеживать следы «великих древних народов» в западной и южной Европе и Азии. Народы эти естественно «иранские», «тюркские» и даже польские. Да пофиг, какие именно – важно, чтобы они были не русские ни в коем случае. А так, да хоть негры с чукчами – не важно. Некоторые из этих исследователей даже вполне освоили современные особенности потребления информации молодёжью и, кроме многословных опусов академического разлива, широко распространяют своё, отлично оплаченное мнение, на форумах в расчёте на клиповое мышление. Причём в методах особенно не стесняются. Вот пример. Прямо в качестве заголовка читаем: «Сарматские тамги на памятниках лесной зоны России. Случайность или неизвестная закономерность?» И как такое понимать? Что, господин историк забыл, что любой постулат нужно не декларировать, а доказывать? Почему-то мне кажется, что за такое понимание МНСу не заплатили. Ну и «понеслась», закусив удила. Знакам, которые обнаруживаются археологами на различных предметах, с ходу назначают «хозяев», которыми почему-то становятся «иранские народы» к которым относят осетин, персов и таджиков (именно на их языки идёт ссылка). Назначение и происхождение тоже без вариантов – это есть «кланово-семейные знаки». Почему именно «кланово-семейные» – второй вопрос, до которого снизойти МНС никак не может – не царское это дело.

Что дальше? Да ничего особо нового – «напёрсточников» видели когда-нибудь? Угу – оно самое. К «ареалу сарматских тамг» с ходу причисляются оптом и античные города Черноморского побережья, и сарматские могильники, и памятники «кочевников». Расстояния в пространстве и времени по боку. До кучи исследователи добавляют в это «святое семейство» ещё и поляцкую шляхту. Именно её представители, свято уверовав в конце 18 века в то, что они «сарматы», принялись, не вылезая из своих мазанок, увлечённо рисовать себе «древние гербы» в которые довольно нелепо стали втыкать эти самые тамги. Вопрос, как сейчас в списке особ, приближённых к древности, оказались поляки, ничего загадочного в себе на самом деле не несёт, если помнить о том, что они, хоть и славяне, но самые русофобские во всей Европе. То есть получается, что вопрос принадлежности к «великой древности» опять-таки лежит в области политики, а совсем не науки.

Вопрос морально-этического портрета всех этих деятелей я рассматривать не собираюсь – для этого есть соответствующие институты в государстве и это их обязанность. Меня больше интересует вопрос фактического состояния этого явления. Я ведь не просто так заявил о его сложности и неоднозначности. Мне грантов со званиями не получать, поэтому я и свободен от ряда условностей в этом деле. То есть хитровыдуманными терминами пользоваться не собираюсь. Я вообще такой непродвинутый, что считаю, что геометрические треугольники на самом деле не конгруэнтны, а подобны. Вот и термин «тамга» считаю надуманным, искусственным, тупым, а потому и вредным для серьёзного анализа. Он изначально жёстко привязан ко вполне определённому направлению мысли. Нормальный же поиск с шорами несовместим. То есть его использование большей частью нужно отнести к самому примитивному мошенничеству. Тому самому, которое имеется в «Уголовном кодексе». Никаких особых доказательств это не требует по весьма простым причинам. Первая, лежащая прямо на поверхности, это имеющееся различие в терминах у разных, даже родственных народов, которыми они называют эти знаки. Поэтому называть в русском тексте какие-то понятия на иноземных языках, имея собственный действующий термин – показатель убогости ума и проблем с образованием. Грамотному человеку нет нужды расцвечивать свою речь иностранными словами в надежде показаться умнее. Честному человеку нет нужды использовать иностранную маску для обозначения понятия. То есть «знак», он и есть – «знак». Нечего его прятать под какой-то «тамгой», которая навязывает дальнейших ход мыслей.

Итак, сейчас можно уверенно утверждать, что специальные знаки люди использовали всегда и всюду. И чем проще знак, тем в больших местах его можно обнаружить буквально с «каменного века». Самые яркие примеры – это, разумеется, круг, ромб, угол, крест и зигзаг. То есть «классическое» определение, что «тамга – есть родовой фамильный знак, печать» верен лишь отчасти. Если на предмете есть какой-то знак, то это ещё совсем не значит, что его поставили, чтобы обозначить собственность рода или вообще отношение к конкретному роду. Похожих знаков различного назначения много. Очень много. Они встречаются и на славянских вещах, и на «скифских», и на «сарматских», и на азиатских, и даже на негритянских. Встречаются, что называется, оптом и в розницу. Точнее и по отдельности, и в сочетаниях, и с различными добавочными элементами. К более сложным, но не менее распространённым нужно, наверное, отнести «свастику» во всех её проявлениях, а также пяти, шести и восьмилучевые звёзды. По поводу их происхождения, «прав собственности», назначения и смысла этих знаков, можно спорить до усрачки (простите за мой французский). Однако есть одно, чего достигнуть невозможно в принципе - единого мнения (об истине даже упоминать в этой связи глупо). Отсюда неизбежно следует вывод, что нельзя какой-то найденный знак сразу же объявлять «тамгой». Это просто обрезает возможности к хоть какому-то поиску истины.

Если покопаться в Сети, то не составит большого труда найти там «тамгу Чингисхана» (и даже не одну), «тамгу хана Узбека», личный знак Владимира Красно Солнышко и прочие персональные значки. О них говорят много и уверенно… а зря. На самом деле мы слишком многого не знаем наверняка. Мы сейчас не знаем даже, на каком языке (или языках) говорили так называемые «татаро-монголы» или, как их сейчас стали более «политкорректно» называть – «ордынцы». Не знаем, господа, не знаем. Все уверенные и громогласные заявления по этому поводу, высказываемые в настоящее время историками, на самом деле никакой безспорной основы под собой не имеют от слова «совсем». То есть это есть гипотезы, которые путём многократного повторения вслух и письменно, превратили в этакую «эрзацистину». Скажу больше – шансов узнать истинное положение вещей с достаточной долей вероятности в обозримом будущем тоже нет. Например, прямо в этом году археологи, ведущие раскопки под Селитряным заявили, что найденный там город совсем не Сарай-Бату, а другой. Это окончательная версия? Нет, ребята – очередная. Поэтому вариант на самом деле всего один – может кто машину времени изобретёт. Но и при этом есть вероятность столкнуться с разногласиями среди предков. Ещё меньше шансов узнать языки, на которых изъяснялись «хазары», «скифы», «сарматы», «меоты» и прочие полумифические народы древности. Причина проста – письменных источников после них не осталось ни одного. Мы на сегодня лишь на уровне гипотезы можем говорить о том, что те же «сарматы», например, своей письменности скорее всего не имели. Но даже в этом случае нужно всегда помнить – не факт.

Так что там со знаками-то? Есть знаки на деньгах. Можно найти монетку, на которой будет написано вязью или иначе имя древнего правителя. Ну, вот такая среднеазиатская монетка с каким-то значком и пояснительной надписью:

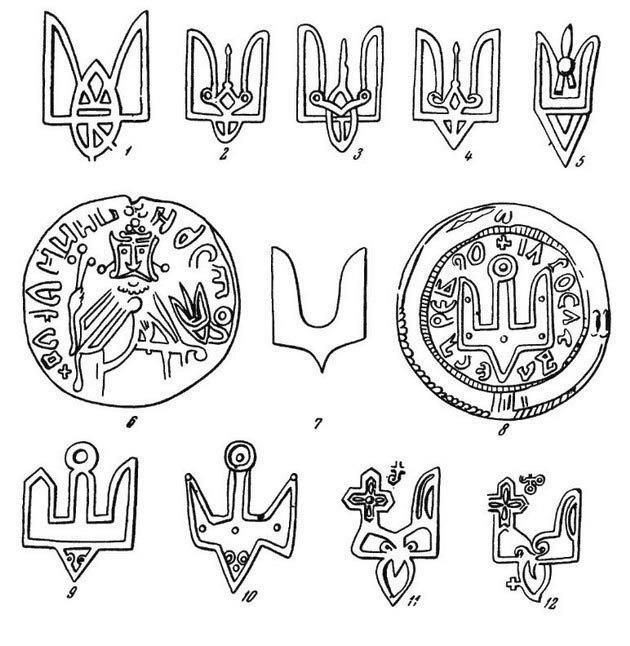

Всё достаточно чётко видно и понятно. Но вот датировать и персонифицировать её с какой-то долей уверенности всё равно не получится, ибо всегда возможны варианты. То есть нельзя исключать случайности, особенно, если монетка сделана из драгметалла – она ведь стоимость не поменяла, как минимум. А ещё нужно учесть «глубину веков» и то, что «не одну собачку Жучкой зовут». То есть даже имя на самом деле ни о чём не говорит. Поэтому и «собственника» странного значка на обороте этой монетки можно будет назвать лишь предположительно. Даже определить наверняка личный это знак или знак родовой очень непросто. И чем древнее монетка, тем меньше уверенности будет, что предположение это – верное. Для практического осознания этого достаточно почитать всевозможные версии происхождения таких широко известных и поныне используемых знаков, как «двуглавый орёл» и «трезубец» (он же «атакующий сокол»). Первоисточника этих символов на сегодня хоть как-то вычислить просто невозможно. Что же говорить про более древние символы? Вот, кстати, небольшая коллекция «трезубцев», пригодная для «исследования» (очень увлекательного и настолько же безсмысленного):

Хотя, как сказать, безсмысленного? Смысл в этом вообще-то есть и весьма глубокий. В процессе познания превращения символов, их жизни среди людей, можно узнать много нового. Но здесь важно другое – постоянно ждать вот этого приятного момента, когда, выслушав все доводы, ты вдруг понимаешь – вот она – истина! Теперь-то всё понятно. Да – момент очень приятный, но именно в этот момент нужно достать из самого важного кармана маленькую бумажку, на которой нужно для себя заранее написать: «Если тебе всё понятно, значит ты просто чего-то не знаешь».

Ну, действительно, самый простой вопрос – откуда взялись значки? Вот только спешить не нужно. Кто-то говорит про «кланово-семейный» символ. То есть, по-русски говоря – родовой знак. Как в старину говорили – знамёно. Но символ рода – это обычно какой-то «первопредок», основатель и символ рода. Его имя это есть название какого-то зверя и тогда знаком должен быть рисунок этого зверя. Хотя бы очень стилизованный и упрощённый, но – читаемый. То есть понимаемый однозначно всеми членами рода и посторонними людьми. Но самые первичные, самые древние знаки вроде круга или ромба явно не имеют никакого отношения к родовым знакам. Ну, действительно, какое животное можно обозначить кружочком? Черепаху что ли? А ромбик тогда кто? Но «просветители» нам сразу же напоминают, что «тамгой» Чингисхана был круг, как символ Солнца (ещё есть варианты «ворон» и «сокол»). То есть символ в данном случае означает скорее не родовой знак, а значок, обозначающий символ верховного божества, символ веры – культовый знак. Тогда какая же это, к шутам, «тамга»? В классическое определение это никак не помещается – всё сложнее вблизи. И это совсем не единичный случай. То же самое можно отнести и ко всем звёздам, и к свастикам, и к многим другим тоже.

А давайте вспомним-таки нашего горячо любимого орла-мутанта и ещё один противоречивый символ – свастику. Всё вроде про них знаем... или как? Вот такую штуковину откопали на северо-западе Китая:

Если кто забыл, или не знал, то это примерно те же места, где были найдены легендарные «Таримские мумии» с совершенно древними датировками. Время датировки штуковины тоже примерно то же. А вот ещё одна штуковина со знаками:

Нашли штуковину примерно в тех же местах. Да и так хорошо заметно, что «школа» и технология изготовления не просто схожая, а вообще та же самая. И как это всё понимать? Только не все сразу...

Получается, что знак рода может нести в себе совершенно разную смысловую нагрузку. Всё? Отнюдь. Даже само упоминание специальных знаков всевозможных знаковых фигур народов Евразии говорит о том, что знак может быть не только и даже не столько «родовым», а ещё и сугубо индивидуальным. Иначе откуда бы взяться «тамге Чингисхана»? И тут нет возражений. Даже есть уточнения, что мол имелась практика, согласно которой дети этого самого первовладельца знака могли создавать собственные знаки, просто добавляя к папиному знаку какие-то дополнительные элементы. А это уже как ни крути означает, что знаки-то никакие не родовые, то есть не коллективные, а сугубо индивидуальные. Все такие? Тоже нет – и те и другие вполне могли сосуществовать, никак друг друга не задевая. И изначально происхождение знака могло быть и как символом, взятым из животного мира, так и символом, взятым с небосклона. Мало того, знак мог иметь более сложное происхождение и быть абстрактно-символическим. Именно к таким сложным знакам относится свастика, например.

Даже о первичности или вторичности тех или иных индивидуальных и групповых символов можно лишь гадать. Ведь в глубокой древности для людей, живущих в более комфортных погодных условиях, можно было иметь индивидуальный знак, а в более экстремальных условиях жизни без взаимопомощи никак не обойтись – именно здесь может родиться абстрактный нечитаемый однозначно символ вроде звезды или зигзага. То есть логично предположить, что индивидуальные и групповые символы могут быть одинаково древними. Мало того, какие-то знаки, родившиеся, как индивидуальные или групповые со временем могли вполне изменить своё назначение. Ну, вымер род в результате эпидемии или катаклизма и остался от него один человек, который потом пришёл жить с другими людьми, но символ своего изначального рода сохранил. Только символ при этом станет уже не групповым, а личным. Возможны и другие виды трансформации образов. Ведь жизнь – штука сложная и в простые формулы она никогда не уложится.

Посмотрим с другой стороны. А все ли простые «абстрактные» символы родились в глубокой древности? То есть можно ли сказать, что простой символ древний только потому, что простой? Тоже «вряд ли». Ведь наличие или отсутствие письменности у разных древних народов мы не можем сейчас уверенно определить. Исключительно на уровне версий и предположений. Разумеется, уровень вероятности многих из таких предположений весьма высок. То есть мы сейчас можем уверенно сказать, что создание русской письменности парочкой каких-то приблудных из-за шеломянца монахов – утверждение бредовое. Ибо без письменности и счёта крупное государство существовать не может в принципе. Глядя на богатство и конструктивную сложность скифо-сарматских захоронений, можно уверенно говорить о том, что их вожди были главами очень крупных государств, которые могли позволить себе такие излишества. Но отсюда неизбежно возникает предположение, что письменность и счёт у них просто должны были иметься в наличии. То есть вполне возможно, что её просто пока не нашли. Имеет такая версия право на существование? Определённо. Есть доказательства? А вполне возможно, что и есть, хотя утверждать это наверняка очень рановато. Просто среди многочисленных предметов, которые находят в их захоронениях, иногда встречаются изделия с очень простыми знаками. До такой степени простыми, что «объяснять» их можно до бесконечности. Вот только уверенности в правильности объяснений быть не может. Одним из таких объяснений может быть изображение букв. Так что это? Символическая «тамга»? Подпись мастера или владельца? Ничего неправильного в таком предположении быть не может. Личные вензели наших и не наших правителей разного ранга широко известны. Личные знаки мастеров тоже не новость. Большая их часть – именно буквы. Можно их перепутать с простым древним символом? Да, легко. Вспомним, что тот же кружочек – это буква «О».

Один из самых запутанных вопросов – зачем? То есть зачем люди на некоторые предметы, которыми они пользовались, ставили какие-то знаки? Зачем изготавливали предметы-знаки? «Исследователи» дают забавное разъяснение. Мол, сначала это было «тавро» на скоте, которое потом «перешло» на другие предметы. Меня вот это самое «перешло» прямо умиляет. Это вот как оно «перешло»? Смысл этого процесса какой? А может не стоит во главу угла ставить лошадиную задницу? Может всё с точностью до наоборот? То есть сначала появился с неведомой целью знак, а только потом «тавро», как один из вариантов использования знака. И почему знак должен вообще обязательно означать право собственности? Знак может ведь быть и оберегом, например. Он может вообще никакого отношения не иметь к личности владельца предмета и даже к его семье. Культовое происхождение тех или иных знаков исключать нельзя. А в сочетании с весьма туманными представлениями о религии народов, которые мы сейчас называем «скифо-сарматскими» или иными дело выглядит вообще безнадёжным.

Из всего этого можно сделать всего один определённый вывод – о символике времён «античности» мы сейчас не знаем толком ничего. О каком-то «праве собственности» на тот или иной символ говорить вообще нельзя – это ересь. Можно лишь с достаточной степенью уверенности сказать, что знаки были и назначение с происхождением этих знаков было очень разным. Они могли быть и родовыми знаками, и личными, и культовыми, и государственными, и вообще какими-то пятыми или шестыми. Только по наличию среди археологических находок тех или иных знаков, делать какие-то выводы нельзя в принципе. Можно использовать какие-то знаки в качестве дополнительного свидетельства уже при наличии более веских аргументов, но не более того и очень осторожно. Всё ещё не верите? А вот посмотрите на постамент одного интересного памятника в Монголии. На нём аборигены нанесли «тамги» своих родных монгольских родов:

Даже все показывать не буду. Полагаю, что и так достаточно. Как? Много знакомых с детства, родных до боли символов нашли? Заметте – я Вашу национальность не спрашиваю – она может быть любой.

«Тамга» говоришь?.. магия…