Крепость Корела

Автор: Мерлин МаркеллМожет, статья пригодится для авторов, пишущих историческую прозу. Ну или даже фэнтези — вдруг вдохновит?

Семья узников

Крепость Корела зимой и летом... нет, не одним цветом.

Впервые я увидел её зимой. Небо было бледным, бесцветным, как это часто случается здесь, на северо-западе страны, а кирпич и камень, покрытый мхом, казался сер и мрачен. Я был слишком легко одет, и, поёживаясь, слушал рассказ музейного работника о политссыльных.

После казни Пугачёва в 1775 году его жену и троих детей (10, 6, 3 года), непричастных к восстанию, заключили в крепость пожизненно. Везли их в Корелу,тогда называвшуюся Кексгольм, окружным путём, чтобы проезжавшая по тем местам Екатерина со свитой не наткнулись на процессию.

Я осмотрел келью жены и дочерей — жутковато. Каменная клетка и окошечко — вряд ли оно когда-то было закрыто стеклом. Прошёлся по комнате, гадая, что было у заключённых из утвари, из одежды. Спали ли они на мягком или на дерюге, брошенной на пол? Подошёл к табличке на стене, прочёл, что раньше камера выглядела иначе: оштукатуренные стены, деревянный пол и деревянные топчаны. Ну, хоть что-то. Сейчас ничего не сохранилось, только мрак и камень.

Старший сын содержался в отдельной камере. Читать и писать дети не умели. Им, кстати, запретили называться фамилией отца, но новую не выдали. Так они и остались бесфамильными, только с именами да отчествами; хотя круглой башне прилепилось название — Пугачёвская.

Вскоре к семье Пугачёва присоединилась и вторая его жена. Узников выпускали днём — но только для тяжелых работ по крепости. Ночью они грелись, разводя огонь на полу своих комнат. На содержание узников было отпущено по 15 копеек в день — мне тяжело судить, много это или мало для конца восемнадцатого века. Но, если верить интернетам, за 11 лет до заключения семьи изменника «Зарплата поверенного в генеральном межевании была 7 р. в месяц», итого 23 копейки в день. Но знаем ли мы, как расходовались эти деньги?

По случаю двадцатипятилетия Екатерины на престоле была объявлена амнистия для разного рода преступников. К тому времени семья бунтовщика отбывала в крепости уже тринадцатый год. Гофман (комендант) направил Екатерине прошение насчёт заключённых. Из Петербурга пришёл ответ: «всем тем арестантам остаться на прежнем положении».

Светлов в своей статье писал, что «кое-то из членов семьи подвергся гнусным насилиям со стороны тюремщиков». Поискав больше информации, я узнал, что в крепости был скандал. Обнаружилось, что одна из дочерей Пугачёва имеет дитя, «прижитое чрез насилие». При новом коменданте делу хотели дать ход, но позже замяли, тем более, что ребёнок долго не прожил.

Освободили узников в 1803 году по приказу Александра I. Путешествуя по северу страны, император заехал в крепость, посмотрел на житьё этой семьи и повелел переселить её в город, хотя и присылать ежемесячно отчёты о поведении бывших заключённых.

Всё же, декабристы, заключённые в крепость в 1826, застали там двух женщин:

В Кексгольмской крепости содержались две старушки Пугачевы, которых называли «сёстрами» Емельки. Они пользовались в стенах крепости до известной степени свободою: гуляли по двору, ходили с ведрами за водою, убирали сами свою камеру, словом, обжились, были как дома и, кажется, иных жизненных условий совершенно не ведали... (Горбачевский)

Скорее всего одна из «сестёр Емельки» была его старшей дочерью Аграфеной, кем была вторая — неясно, так как младшая дочь незадолго до приезда декабристов умерла от паралича.

Безымянный

Если, прочтя текст выше, вы считаете, что худшим, что случалось в этих местах, было заключение невинных женщин и детей на несколько десятков лет, то вы ошибаетесь.

Не только пугачёвская семья и декабристы были заключены в Кореле. Освободив Пугачёвых, Александр спросил, все ли камеры теперь пусты. Нет, отвечал ему комендант, есть ещё безымянный узник.

Неизвестный не содержался в отапливаемой комнате с поштукатуренными стенами, не выходил из камеры (даже для работы). Более того, о его существовании, кажется, во всём мире вообще никто не знал, кроме коменданта и тюремщиков, а эти и имени узника не ведали.

Безымянного парня привезли в Кексгольм почти тридцать лет тому назад; привезли ночью, с замотанным лицом. Сопровождавший его офицер передал коменданту такой приказ: бросить узника в самую дальнюю, самую тайную комнату, а потом замуровать ход, оставив лишь крошечный проём, через который можно просовывать хлеб, вод и ничего больше. И, под страхом жесточайшего наказания, не спрашивать у парня его имя. Приказ выполнили, заложив кирпичами старый пороховой погреб.

Комендант с любопытством не справился, и не раз подходил к замурованному ходу, прося узника раскрыть своё имя. Тот не отвечал, говоря, что дал слово: он может назваться только действующему государю. А как вы помните, в крепость наведался Александр...

Император приказал разобрать кирпичи и вывести заключённого — ослабевший, тот не мог идти сам. Покинув камеру, заключённый потерял сознание: слишком свежим оказался для него воздух крепостного погреба. Тело его было покрыто коркой грязи, ногти превратились в когти. Когда его привели в чувство, император беседовал с безымянным более часа, а потом вышел от него в слезах. Распорядился не только освободить узника, но и привести в порядок, отдать ему свою запасную походную одежду и назначить пенсию. Об одном только попросил Александр безымянного: не покидать город Кексгольм. Но вряд ли бы тот мог броситься в бега: после почти тридцати лет заключения он почти ослеп и еле ходил. Местные называли его Никифором Пантелеичем, но надгробной доске после смерти так и написали: «Безымянный».

Раскрыл ли имя тайного узника император? Нет, но раскрыли историки, хоть и спорно. По основной версии, в погребе Корелы сидел Иван Пакарин, самозванец, объявивший себя сыном Екатерины и графа Панина. По ещё одной версии, он и был реальным сыном — только Екатерине сказали, что ребёнок родился мёртвым, и через годы приказ о заключении был отдан не императрицей, а самим графом — когда бастард начал создавать проблемы. Есть и другие версии, не такие интересные.

Корела летом (фото)

Не один год я воспринимал Корелу-Кексгольм как мрачное, давящее место. А потом приехал туда летом. Что я застал? Солнце! Небесную синь в отражении реки Вуоксы! Шелест ветвей, уток и прочую благодать!

Так я понял, сколь сильно на мировосприятие влияет погода.

Вокруг крепости люди гуляют, и хорошо им, людям. Никакой «тяжёлой энергетики»: истории о прошлом уже не так трогают. Думаешь о них и отвечаешь себе: двести лет прошло, время их похоронило. Теперь тут парочки за руки держатся и дети смеются. И пусть дальше только так и будет.

Прочие интересные факты о крепости

1. Заложили Корелу в XIII-XIV веке карелы и новгородцы.

2. В разное время крепость носила ещё названия Кякисалми (фин. «кукушкин пролив») и Кексгольм (шв. «кукушкин остров»).

3. Корела переходила из рук в руки около 10 раз (Новгород->"Карельское княжество" (Литовцы)->Швеция->Русь->Швеция->Российская империя->Финляндия->СССР->Финляндия->СССР/Россия, но могу ошибаться)

4. По преданию, на её земле похоронен Рюрик. Тот самый варяг, которого «призвали на княжение».

5. Здесь снимали эпизоды фильма «Брат». Это гиды упоминали все три раза, что я был в Кореле, про Рюрика и Безымянного и то реже.

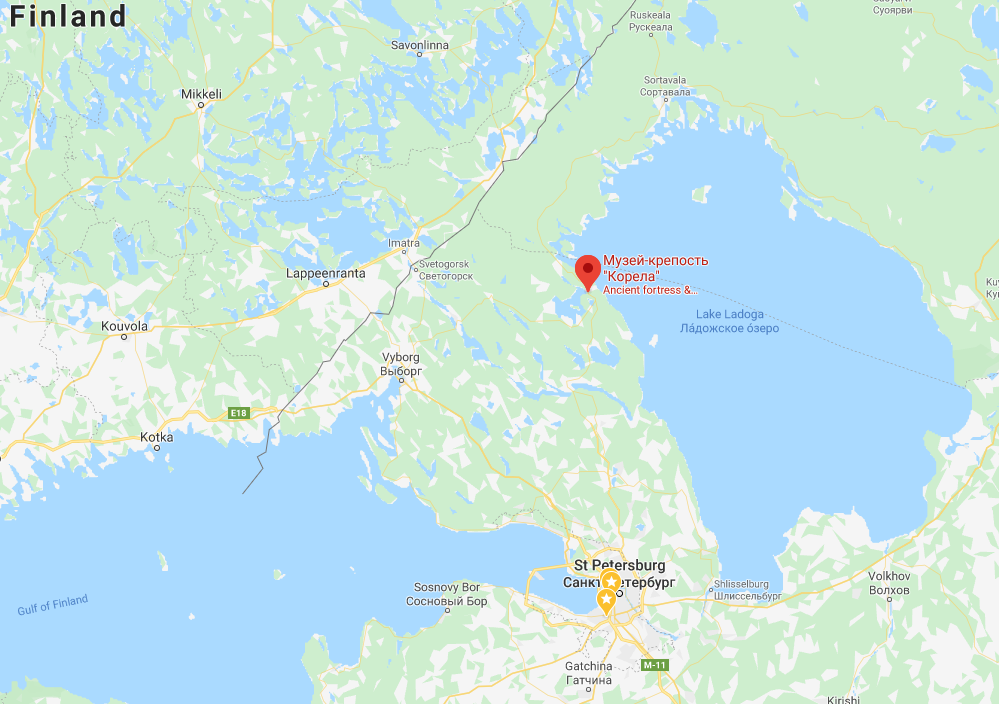

Где находится и как добраться

Корела находится на территории современного города Приозерск (к северу от Петербурга).

До Приозерска можно добраться из Петербурга на «Ласточке» или любым другим способом.

Ехать на север ради одной крепости вряд ли стоит. Вид её не очень впечатляет, а основные байки вы уже прочли. Зато, в рамках вашей личной программы освоения русского Севера — почему бы и не заглянуть?

P.S. Текст и фото — мои.

P.P.S. Опубликовал эту статью ещё на Яндексе, не знаю, будет ли там кому интересно.