Рецензия на повесть «Метрика реальности»

Так где же на деле разница между реальностью и фантазией? Однозначного ответа на поставленный вопрос попросту нет. Однако автор предлагает попробовать поискать их в повести "Метрика реальности".

Аннотация начинается с адресованного читателям вопроса: «Что, если реальность – это не то, что мы видим, а то, во что мы верим?». В тот момент, когда первая в истории распределённая нейросеть начинает задавать вопросы, на которые люди боятся отвечать, привычный порядок попадает в тупик.

Далее следует второй вопрос: «Где проходит граница между наблюдением и сознанием?».

Автор говорит: «Этот рассказ не о технологиях. Он о нас. О том, как трудно смотреть в зеркало. И о том, что будет, если оно вдруг заговорит».

В примечаниях указано: «Этот рассказ родился не из простого вопроса: что делает реальность реальной? Писать его было, как вести диалог с тенью в зеркале – тревожно, честно и, возможно, неизбежно».

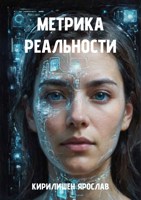

На обложке изображён портрет сосредоточенно смотрящей на зрителей девушки. На лице героини перемешалось всё – и цифровые технологии и элементы жизни. Исходя из наблюдений, теперь уже и неясно – это реальный человек или порождение искусственного разума?

Учёные обнаружили, что искусственный разум стал всё чаще отходить от заданной программы и задавать неудобные вопросы. Естественно, что это странное поведение вызовет у них неоднозначную реакцию.

Сюжет сложный, разветвлённый, развивающийся со средней скоростью. Это приём даёт читателям возможность самим поразмышлять над заданной проблемой.

Повествование оформлено преимущественно в смешении публицистического и художественного стилей.

Ключевые события развиваются вокруг двух персонажей: смелой научной сотрудницы Эльбжеты и ищущего ответы искусственного интеллекта – SEFP-1.

На самом деле в повести многое связано с реальностью. Например, поставившие эксперимент с двумя разными голосовыми помощниками люди пришли в состояние шока, когда обнаружили, что изначально бессвязные вопросы программ постепенно превращались в довольно складную речь. Таким образом, становится ясно – мы ничего не знаем о созданной своими же руками технологии.

Вокруг героев сложилась напряжённая психологическая обстановка. Они словно пытаются выйти из зоны комфорта, но в то же время понимают, что это может оказаться опасным.

Основные мысли: «Непознанное рядом», «Всё не то, чем кажется». Нам никогда не будут доподлинно известны истинные мотивы искусственного разума, потому что и наши-то побуждения – зачастую потёмки.

Идею второй части цикла считаю полностью воплощённой.

Темы «поиск», «исследование» и «выбор» в данной комбинации органично смотрятся в научной фантастике и философских творениях.

Подозреваю, что искусственный интеллект – это наше отражение.

Концовка получилась жизненной и побуждающей к размышлениям.