Две души экраноплана

Автор: Евгений КрасДа, это просто техника… никаких цветочков, ярких закатов, птичьего чириканья. Но, чёрт, сколько же в этом настоящей поэзии! И это не слащавые песенки про любовь. Слишком много крови и крушений. Крушений техники и надежд. Но в то же самое время экранопланы – это история настоящего преодоления и настоящего полёта фантазии. Крутой замес из самых сильных эмоций и поиска. Вот, понял. История экранопланов больше всего похожа на героический эпос, в котором человечество на самом деле написало только самую первую главу, а может даже только предисловие. Но уже на этом этапе – какие имена! Какие находки и свершения!

Всё началось с крови. Первые самолёты быстро совершенствовались. Люди искали и находили. Форма крыла становилась всё больше похожа на современную. В конце концов наступил момент, когда самолёты с такими совершенными крыльями начали наотрез отказываться садиться на землю. Пилот почти достигал земной тверди, но машина продолжала упрямо скользить над землёй. Пилот продолжал уменьшать «газ», но машина всё равно летела… всё летела и летела. А потом вдруг прекращала лететь и быстро достигала земли. Слишком быстро. В результате от самолёта оставалась груда щепок, проволоки, обрывков ткани обильно политые кровью очередного летуна. Одни бросились изменять конструкцию, другие – искать причину. Так начинались двадцатые годы двадцатого века.

Потом прозвучало слово «экран». Первым его произнёс Игорь Иванович Сикорский. За дело взялся ЦАГИ. Это одна большая семья очень талантливых людей. Что ж удивляться, что зять человека, в честь которого назвали институт (Жуковского) написал в 1922 году этапную работу – «Влияние земли на аэродинамические свойства крыла». Ага, это был тот самый Борис Николаевич Юрьев, который занимался теорией вертолёта. Были и другие люди, и другие страны. Описанный эффект люди возжелали использовать во благо. Может именно потому, что сильно от него претерпели. Но это, разумеется, я так сказал – для поэтизьма сопутствующего. Не обращайте внимания. На самом деле конструктора с учёными люди достаточно приземлённые, даже, когда дело касается полётов. Одним из первых за проект двухмоторного экраноплана взялся Гроховский. Он вообще был неуёмной натурой и трудно найти то, за что он не брался. Посмотрите на этого революционера:

Правда что-то есть в его взгляде?

Но на самом деле для дела это оказалось не важно – то есть дело до дела так и не дошло тогда, в таком далёком 1932 году. Вообще-то использовать экранный эффект пытались ещё до того, как его осознали и описали. Например это пытался сделать в 1890 году француз Клеман Адер. Он спроектировал и построил катер «Эол». Но тоже неудачно. Поэтому опыты проведённые до тридцатых годов обычно считают не более чем курьёзом. Может и верно – не знаю.

Примерно в одно время с Гроховским соблазнился положительными свойствами экранного эффекта Т. Каарио в Финляндии. Он пытался создать сани. Ничего неожиданного – ведь экран работает на любой подстилающей поверхности. До начала шестидесятых с перерывом на Войну над проблемой практического использования экранного эффекта, кроме СССР и Финляндии трудились в Швеции (И. Троенг), в США (Д. Уорнер). Далеко удалось зайти немцу А. Липпишу. Он занялся проблемой сразу после войны. Что-то там разрабатывал, но не очень продуктивно вначале. Его первый опытный экраноплан Х-114 взлетел только в 1976 году:

Это была серьёзная машина. Она могла нести 460 кг полезного груза или пять пассажиров со скоростью до 200 км в час на расстояние до тысячи километров. Всего было построено три машины, которые в конце концов достались военным.

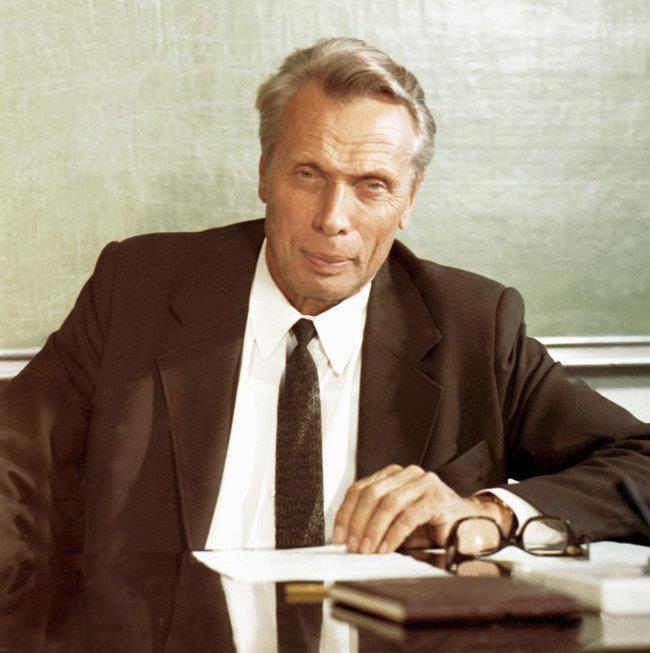

В общем в мире что-то делалось, но достаточно мелко и суетливо. Совсем иначе дела обстояли в СССР. Здесь задача была поставлена всерьёз и под чутким взором тов. Устинова велись усиленные работы в области экранопланов. Самым ярким представителем среди этих людей по праву считается Ростислав Алексеев:

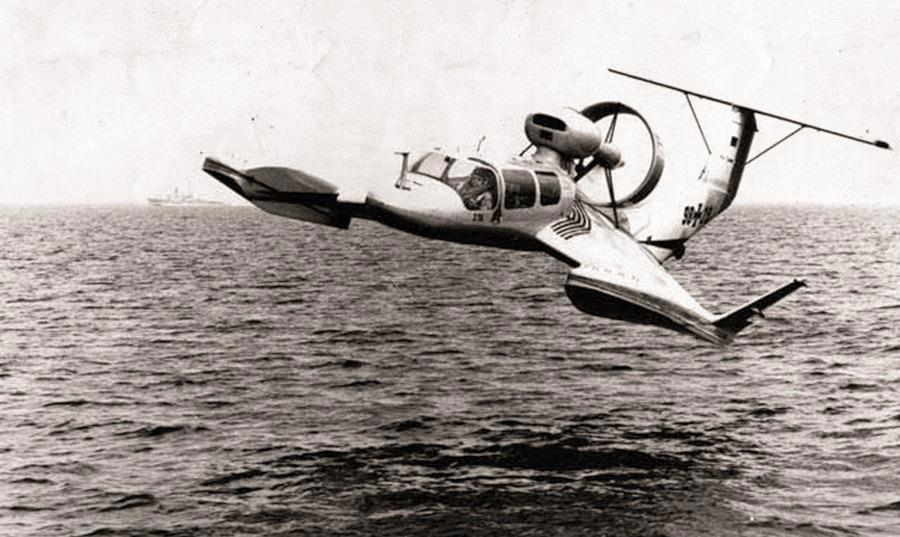

Достигнув выдающихся результатов в проектировании судов на подводных крыльях Алексеев рвался дальше. Вода слишком его тормозила и он решил взлететь. Теоретические исследования, затем опытные катера. Всё это было как-то не очень ярко и в общем-то незаметно для широкой публики, и вдруг в 1966 году мир «взорвал» легендарный КМ. Расшифровывалось это довольно скучно – «корабль-макет». Но за скучным названием скрывался огромный корабль весом в 540 тонн, который мог разгоняться до 500 км в час. До появлении «Мрии» это было самое крупное воздушное судно в мире. За ним последовал десантный «Орлёнок»:

Потрясающе красивая машина! За ней был разработан и построен могучий ракетоносец «Лунь» с шестью «москитами» на борту. Были со временем разработаны и более мелкие суда. Например, в 1990 году сделали очень важный экраноплан. Это учебная машина «Стриж» для подготовки пилотов экранопланов:

Не известно, как дело пошло бы дальше – в планах у Алексеева были многообещающие проекты как военного так и мирного назначения. Но умер Устинов и Алексеев потерял свою поддержку на верху. В 1980 году в результате ошибки пилота разбился КМ. В том же году умер Алексеев. Дело застопорилось. Что в общем-то по человечески понять можно. Ведь экранопланы не только решают проблемы, но и создают их. Даже простой вопрос типа, а что это такое? Вот... так сразу и не скажешь. Не самолёт, но летает. Не судно, но плавает (например). Понятно, что у начальства воздушного и водного сразу возникает вопрос – и кто будет всем этим заниматься? Ведь даже пилоты для них нужны со специальными навыками. Летчики не подходят. И главное – а кто будет за это отвечать? Куда проще задвинуть эту захватывающую перспективу куда-нибудь подальше на перспективу, а то оно ведь вон как... без этих «прорывов в светлое будущее» куда спокойнее. Ордена и звания можно получать и менее рисковыми способами. В общем без людей типа Устинова и Алексеева большое дело, как ненужный мусор замели под ковёр. А тут и СССР кончился...

Нельзя думать, однако, что кроме КБ Алексеева в СССР экранопланами никто не занимался. В этом деле солидно отметился замечательный русский конструктор Роберт Людвигович Бартини (изначально Роберто Орос ди Бартини). Его уникальный гибридный аппарат ВВА-14М1П увидел свет на рубеже шестидесятых-семидесятых годов:

Но в 1976 году Бартини умер и дело тоже прикрыли. Кстати, я не ошибся, назвав Бартини русским конструктором. Это не менее, чем дань уважения к человеку, называть которого своим учителем почитали за честь многие знаменитые советские конструктора. Дело в том, что он сам писал в анкетах в графе национальность и даже оправдывал это весьма убедительно тем, что: «Каждые 10-15 лет клетки человеческого организма полностью обновляются, и поскольку я прожил в России более 40 лет, во мне не осталось ни одной итальянской молекулы» (что значит аналитик!).

Не спали в середине двадцатого века и за бугром. С конца сороковых до шестидесятых в США, Англии и других странах проектировали (очень большие) и строили (маленькие) экранопланы с большим или меньшим успехом инженеры-энтузиасты Х. Зундштедт, Уильям Бертельсон, Н. Дискинсон, Х. Вейланд. И уж конечно же вовсю экспериментировали с этим принципом студенты (которым это дозволялось). Однако круче советских изделий ни у кого дело так и не пошло. Много шумел по этому поводу Боинг. Говорят даже, что они до сих пор работают над созданием своего большого транспортника «Pelican Ultra Large Transport Aircraft». Обещают похожую на крылатый чемодан махину длиной 122 метра с размахом крыльев 152 метра для перевозки 20 «Абрамсов»... ну, не знаю. Как-то сомнительно с учётом американцев.

В реальности всё выглядит довольно скромно и незаметно. У нас были построены и сейчас строятся небольшие машины типа вот такой симпатяги ЭК-12 «Иволга»:

Или того же «Стрижа», но не учебного, а пассажирского:

Вот ещё один аппарат под названием «Орион-14»:

Этих уже целое семейство. Вот это машина покрупнее и повместительнее. Называется «Орион-10»:

Очень неплох среди собратьев и «Акваглайд-5». Он в своё время даже получил сертификат РМРС (Морской Регистр). Вот этот небольшой катер:

Проводится такая работа и за рубежом. Вот этот «AirFish 8» сделан в Корее (фирма Wigetwork):

Если присмотритесь, то заметите, что прототипом для него послужил немецкий «Х-114» вероятнее всего. Есть и другие машины за рубежом. То есть работа, какая-никакая всё же ведётся. При этом все говорят об экономичности экранопланов, их высоких скоростных данных (по сравнению с судами). Но при том же думают о том, что с вопросами организации далеко не всё просто. Да и с аварийностью есть определённые проблемы. Тот же КМ грохнулся только потому, что пилот, «потеряв» экран, вместо того, чтобы убавить «газ» и вернуться поближе к подстилающей поверхности, машинально попытался взлететь повыше. А КМ для такого не годиться. Удар и груда металлолома. Первый «Орлёнок» во время испытаний задел волну кормовой частью и на его нормальной скорости волна оторвала ему хвост вместе с маршевым двигателем... еле добрался до базы. Но могло быть и хуже.

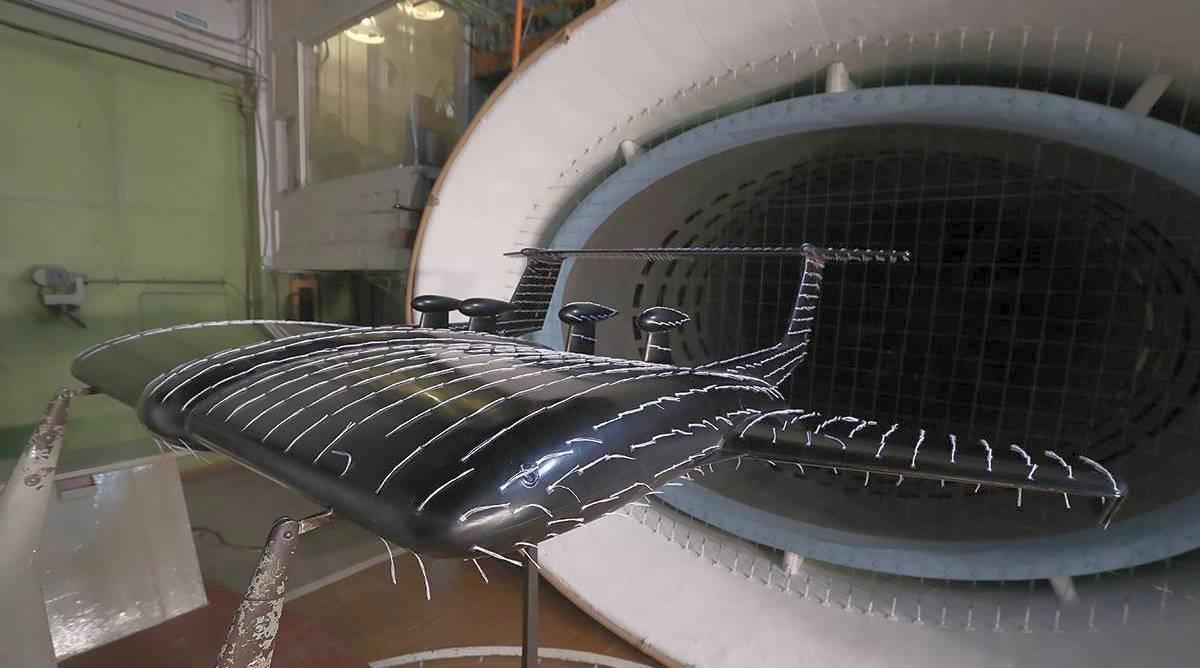

Решены далеко не все теоретические вопросы. Для того, чтобы это понять, достаточно посмотреть на жуткое многообразие различных крыльевых систем в проектах экранопланов. Даже у контролирующих организаций есть вопросы к этим транспортным средствам. То есть сейчас их делят на машины класса «А» (экранопланы), «С» (экранолёты) и некий невнятно-промежуточный «В». Ко всем проблемам понятно, что организация движения для них вопрос особый. Ведь высота скольжения этих машин сравнима с высотой надстроек среднего размера сухогруза. Всякое случиться может, если посмотреть как часто сталкиваются в море тихоходные водоизмещающие суда. Может быть поэтому и «завис» проект постройки экраноплана для МЧС?

Но работа в лабораториях всё же ведётся:

А может действительно что-то из этого всего получится? В конце концов потихонечку начали снова строить катера на подводных крыльях:

Такими темпами и к экранопланам вернуться через каких-нибудь 50-70 лет? Ну, а пока мечтают специалисты и любители о могучих грузовых судах, о пассажирских супервместительных и суперкомфортных суперлайнерах... а тут бах — и короновирус! И что теперь будет – шут его знает. Фантазируйте!