Материализация идей в книгу (размышления)

Автор: ЭлсэртисВ предыдущем своем посте я поднимал вопрос о субъективности человеческого восприятия: почему одну и ту же книгу автор (этой самой книги) и читатель иногда воспринимают совершенно по-разному.

Отписались многие. Мнения были самые разные и весьма любопытные. В итоге те, что показались мне более интересными, я собрал под катом спойлера в конце этого поста, в качестве небольшого эпилога.

В общем, тему мне захотелось развить, но уже немного в ином направлении. В итоге я набросал текс рассуждений, которые, ясное дело, не претендуют на статус «истина». Скорее, это все просто ИМХО, собранное из моих собственных мыслей, а также из того, что я успел где-то подчерпнуть — в том числе и из рассуждений обитателей АТ, отписавшихся в моей предыдущей теме.

Книжная сущность. Пять этапов рождения.

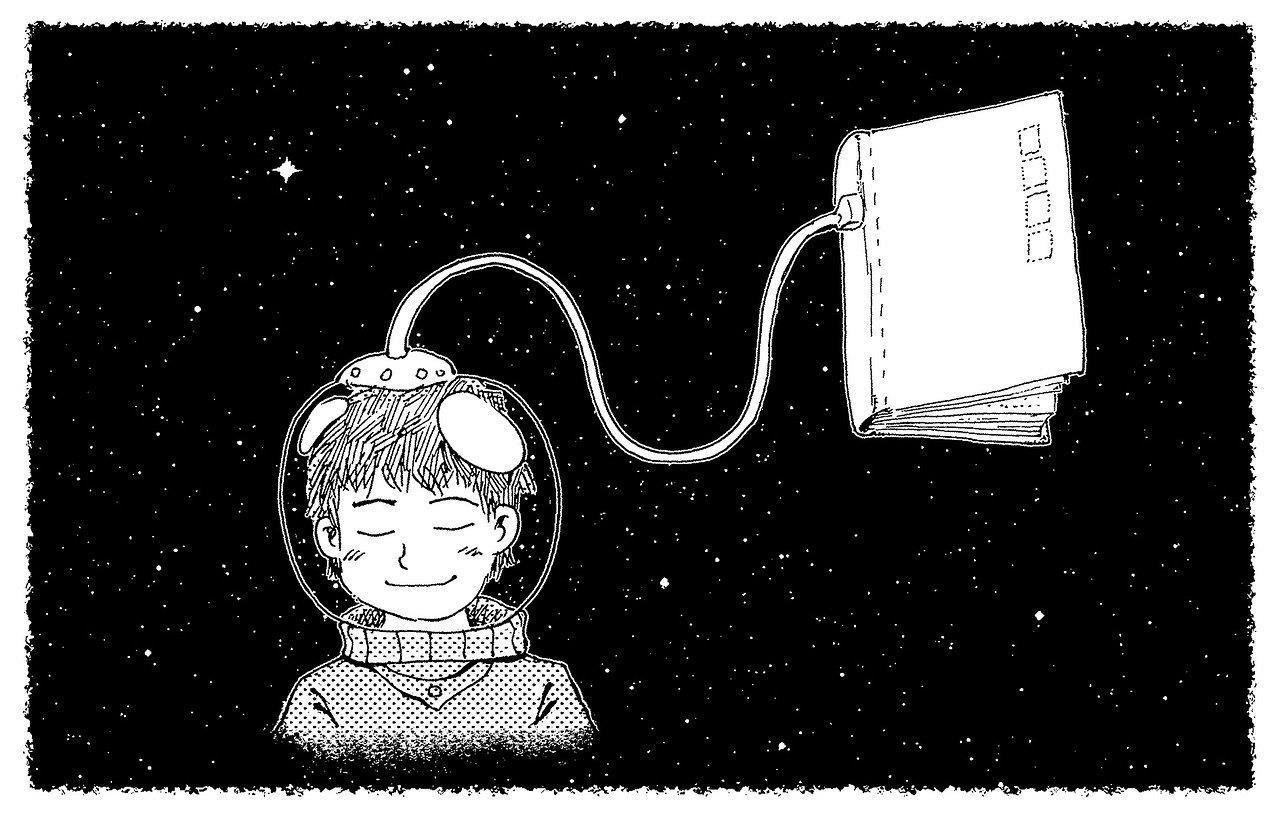

Что вообще такое книга по своей сути? Это материализованная через текст идея. Точно так же, как скульптура — материализованный по средствам мрамора образ. По крайней мере я вижу это так.

Автору пришла в голову мысль, он начал развивать ее, далее пришел к выводу, что мысль (или уже сюжетный набросок, витающий в голове, как нечто призрачное, но прекрасное) заслуживает того, чтобы перерасти во что-то большее — в историю, о которой хочется поведать. В этот момент начинается процесс творения. Автор берется за перо, именуемое клавиатурой, начинает писать, писать и писать… Если пишет он хорошо — из любой идеи, в том числе и посредственной, может получиться неплохая книга. Если плохо — даже шедевральная задумка, обречена на уродливую материализацию…

И тут возникает вопрос: если автор, будь он даже супер-талантище, властен своими руками взрастить или наоборот загубить собственное детище, то что же можно сказать о самом творении? Какие у него «чувства», отношения к миру, в котором его материализовали, и какая же у него будет «жизнь» после того, как автор произвел его на свет?

Чтобы ответить на этот вопрос, «отмотаем» немного назад, к тому моменту, когда творение все еще пребывало идеей — чем-то абстрактным, не сформулированным.

Некоторые верят, что идеи вылавливается писателями из ноосферы, единого информационного пространства/ эфира/ ниспосылаются Богом/… в общем-то берутся откуда-то, как это не обзови…

Идеи подобны рыбам. Поймать мелкую рыбку можно и на мелководье. Но, охотясь за большой рыбой, нужно нырять в глубину. ‹…› Все, абсолютно все самое важное исходит из глубин. Современная физика называет эти глубины Единым Полем. ...

Catching the Big Fish - Дэвид Линч

Другие полагают, что зарождается каждая идея непосредственно в авторском мозгу — среди его суровых извилин. Я отношусь к первым и склонен полагать, что идеи к человеку все-таки приходят откуда-то извне. Причем к любому. А творческий человек отличается от иных представителей нашего биологического вида лишь тем, что старается тащить все эти идеи в наш материальный мир, хватаясь то за кисть, то за смычок и скрипку, то за ноутбук.

Для чего он, автор, это делает? (коммерцию в расчет не беру!) Чтобы поделиться с другими «идеей»? Возможно. Но в первую очередь, как мне кажется, для того чтобы самому насладиться идеей в полной мере. Ибо идея — не материальное. А люди, даже убежденные ценители духовных ценностей, привыкли иметь дело именно с материей. Чтобы испытать эмоции нам проще увидеть и потрогать, чем обратиться к мысли. А ведь даже сама мысль — это уже в какой-то степени материя, просто тонкая, та, до которой мы можем дотянуться, хоть и не руками, но воображением. Что же касается «идеи» — в чистом своем проявлении, она не имеет и того. Она несет в себе нечто — искру, заряд, то, что убивает пустоту и порождает мысли.

Этапы рождения — с первого по третий.

Итак, автор, окрыленный идеей, начал творить и тем самым открыл «первый этап рождения». Своим воображением он бережно переводит идею в мысль — начинает материализацию. Сюжет захватывающей истории забурлил у него в голове, наполнил сердце восторгом. Чтобы за лавиной собственных мыслей не потерять основную нить истории, автор начинает поспешно ее записывать — переходит ко «второму этапу» — преобразованию мысли в текст.

Иногда этот самый «второй этап» проходит без сучка без задоринки, как говорится — на одном дыхании. Но чаще происходит следующе: в какой-то момент автор стопорится. Ему надо подумать, над тем, что он написал, переварить и только после этого продолжить. Случается и такое, что во время раздумий автор и вовсе теряет свое вдохновение…

Почему так происходит? Сдается мне — причина кроется в том, что материализованная в текст идея потихоньку начинает жить своей жизнью, даже если история еще не дописана и никому не показана. Ведь теперь это уже не абстрактная назойливая мысль, поселившаяся в авторском мозгу, — это уже физический объект — начатая книга. А на все физическое можно посмотреть с разного угла, а значит и увидеть в нем многое. Кроме того, так как неоконченная история сотворена руками человека (зачастую не самыми умелыми руками) она несет в себе отпечатки его собственного характера, мировоззрения, взглядов на жизнь и т.д. и т.п.

Автор, перечитывая собственное творение, инстинктивно пытается отыскать в нем изначальную идею, которая к нему пришла (а может уже и не изначальную и даже не одну…), но во время перечитывания неизбежно натыкается и на многие другие вещи, которые приплелись к стержню его сюжета в процессе материализации. Например, автору кажется странноватым придуманный им герой, или завязка истории получилась какая-то не такая…

Таким образом писатель подходит к «третьему этапу» — к этапу отражения. История не только зародилась, частично воплотилась в тексте, но и уже начала вести в мир собственную трансляцию — сверкать направо и налево тем, что автор в нее запихнул.

Как именно это происходит? Конечно же посредством воображения. Если картина, скульптура и прочее более осязаемое искусство можно увидеть, потрогать, понюхать и погрызть, то книга, воплощенная в сухих буковках на белом листе, раскрывается образами лишь в сознании читающего. А тут уже на что фантазия способна. У авторов, как и положено, она на должном уровне. Порой на столь высоком — что текст просто не поспевает за рвущейся наружу мыслью… Но это при письме. А при прочтении собственного детища щелкает особый рычажок. Внутренний читатель автора может буквально утонуть в потоке расписанных в истории поворотов и интриг… Хотя опять же такое явно не у всех.

При удачном варианте писатель без особых осложнений разыскивает среди всего написанного им безобразия нужную ему идею, заново подхватывает ее руслом размышлений и дописывает книгу. При неудачном — свой внутренний «приемник» настроить на нужную волну ему уже не удается… и тогда писатель либо бросает книгу, либо дописывает ее через силу — абы как. Иногда ситуацию спасает свежий взгляд со стороны — то, что не удалось выцепить самому автору, может заметить другой человек и дать полезную наводку по настройке внутреннего приемника… Но это уже кому как повезет и у кого как получится.

Идем дальше:

Четвертый этап

Если книге повезло, и она была-таки дописана — можно восторженно заявить: Творение рождено! Закравшаяся в человеческую голову идея обрела плоть, собранную из печатных знаков и пробелов. Конечно, может статься, что той самой изначальной идеи в готовом продукте уже и нет… вместо нее автор взращивал в собственном мозгу подкинутого туда «кукушонка» — вирусный ворох мыслей, затмивший изначальный образ. Но этого мы уже никогда не узнаем. О книге же будут судить уже ее читатели — хорошая она или плоха, интересная или скучная. А главное, теперь именно они, читатели, будут решать, о чем эта книга была. Ведь для творения наступает «четвертый этап рождения» — период трансляции. Для чего бы изначально история не писалась, попав в открытый доступ, теперь уже не автор, а она — книга будет править балом: вести с чтителем диалог, наводить его на мысли, заставлять улыбаться или плакать.

Пятый этап.

Минует время. Исполнив свою роль, однажды творение отживет свое и о нем забудут. Печатные листы истлеют, байты на серверах перейдут в архив… Для творения наступит «пятый этап» — затишье и покой. Однако есть жизнь и после пятого этапа. Порожденные книгой эмоции и навеянные идеи никуда не денутся. Как по закону сохранения энергии: если сжечь полено, оно не исчезнет, так же и книга, истлевшая в веках, останется в водах времени гореть бессмертным пламенем, порождающим новые идеи…

***

Спасибо за прочтение.

P.S. Друзья. Не забрасывайте свои книги — дописывайте их и начинайте новые. Пусть все хорошие идеи будут вами материализованы и увидят свет. Да прибудет с вами сила вдохновение! :)

Интересные комментарии к вопросу: " Бывало ли такое, когда автор пишет одно, а читатель видит совершенно другое?" лежат тут:

Ага. Со стороны писателя

Писал я значит детскую сказку, где нет ни ни глобальных проблем, ни спасения мира... оказалось хорор, где герой отчаянно пытается выжить

- Мир

Конечно, у меня было: и со стороны читателя, и автора!

Но это и нормально: у каждого свой опыт, психологические триггеры, сквики, кинки (в том числе и скрытые), предпочтения, все прочее. <...> Но хорошая книга - прежде всего, хорошая книга и неважно кто что в ней видит. Ессно, имхо. - Светлана Кузнецова

Да, было как-то не так давно. Все шло хорошо до последней главы, в которой началось черти что. Понять это можно было только одним-единственным способом, как по мне, но оставалась масса вопросов. Я задала вопросы автору, на что она удивилась и сказала, что вообще книга не о том, там даже намеков об этом нет и вообще как вы читали)))

Было, буквально на днях. Я читала - прослезилась, расчувствовалась. А автор говорит, мол, не, я совсем не то хотел сказать. И я не первая, со слов автора, кто совсем не то увидел. И тут вопрос - то ли читатели криво смотрят, то ли автор...

- twimm

У меня такое было несколько раз: пишу на полном серьёзе, а читатели ржут)) Что поделать? Если посмотреть на сюжет с другой стороны - действительно смешно получается))

Обратные ситуации тоже были. Читала на литнете историйку, автор которой был уверен что пишет про романтическую любовь и осуждение рабства, я же увидела в ней двойные стандарты, ханжество, моралфажество и ещё огромную кучу мерзких вещей. Ух, как вспомню, так вздрогну! -

Писатель пишет нечто, основываясь на своём жизненном опыте, своих реакциях, своём мировозззрении и своём понимании мира и причинно следственных связей в нём.

Любой иной человек имеет свой опыт и своё понимание всего, +свои реакции и, естественно, СВОЁ восприятие, с помощью которого он и ПОНИМАЕТ произведение. Естественно, он там увидит только то, что может увидеть.

Поэтому я всегда говорю. что любая книга - это пробник на соответствие мировоззрений писателя мировоззрению каждого отдельного читателя.

И не более, но и не менее того.

У меня собрано более полутора сотен читательских отзывов на мои произведения на АТ. Попробуйте найти два одинаковых)

Два года назад я опубликовала тут байку из жизни

«Читательские триггеры» https://author.today/post/15762

которая максимально ясно иллюстрирует что восприятие у каждого своё

<...>Читая книгу, всегда смотрю - что она для меня, о чем это для меня? Но я не всегда могу проверить, насколько это "мое" совпадает с авторским. Да и с не знаю, важно ли это? Книга уже вышла - и живет отдельной жизнью. Автор сделал свое дело, автор может уходить.

У читателя роман с книгой, и эти отношения - они могут развивать сами. И писателю, неверное, не стоит брать на себя роль тещи и лезть в эти отношения, проверяя: правильно ли "этот дебил" мою деточку понял? " <...>

Как написал Кинг всё начинается в голове автора, но заканчивается в воображении читателя. А если читатель видит другое нежели автор значит при передачи данных случился сбой.

Красота в глазах смотрящего, а смысл в мозгах читающего. Все правы, и автор, и читатель. В хорошей книге иногда самозарождаются смысловые слои, о которых автор и не подозревает в силу того, что сосредоточен на своём.