Грозный пережиток прошлого

Автор: Евгений КрасДопустим Ваш герой (героиня) попал куда-нибудь во времена 17-18 века, но не в Европу, а куда-нибудь в район Туркестана или на Кавказ. Возможно, он туда не попадал, а просто там родился. Ну или на планете, куда он прилетел, примерно этот этап технического развития. В любом подобном случае ему придётся столкнуться с одним не совсем обычном видом оружия. Оно просуществовало не очень долго времени, но свой след оставило. И весьма яркий след. Нет, понятно, что какие-нибудь местные кинжалы могут выглядеть очень самобытно, но всё же кинжал он и есть кинжал. А вот если в сообщество, которое ещё не выросло из времён холодного оружия, вдруг попадает образец следующего поколения, огнестрельное оружие? В этом случае происходит слияние традиций и технологий, рождая нечто не совсем обычное.

В нашей стране усилиями одного писателя и бригады киношников этот вид оружия получил название «карамультук». Вообще-то обстоятельства сложились так, что этим термином у нас стали называть любое примитивное огнестрельное оружие экзотического вида. То есть он приобрёл несколько пренебрежительный оттенок. Может это и сподвигло меня несколько уточнить этот образ в меру моих возможностей.

Итак, «карамультук» – сложное слово. Здесь «кара» – чёрный, а «мультук» – ружьё или винтовка. В родственных языках есть ещё вариант «мылтык», но в принципе это ничего не меняет. Этим словом всё равно обозначают дульнозарядное огнестрельное оружие. Способ поджига заряда особого значения при этом не имеет. То есть среди «карамультуков» можно встретить фитильные, кремнёвые или даже капсюльные образцы. Есть также образцы нарезные и гладкоствольные. Странно иногда слышать, что «карамультук» – это оружие исключительно каких-то южных регионов типа Кавказа, Афганистана и Средней Азии. На самом деле такого типа оружие с удовольствием использовали, например казаки. Мало того, они сами его и производили для собственных нужд. Хотя, справедливости ради нужно сказать, что казаки всё же больше предпочитали карабины – они короче, а это удобнее для всадника (немного подробнее https://author.today/post/68237 ).

Если вспомнить литературного персонажа Натаниэля Бампо по прозвищу Зверобой, то можно заметить, что его «Оленебой» был, по сути, тем же «карамультуком», но европейского изготовления. То есть относить подобные образцы оружия исключительно к восточной традиции было бы не совсем правильно. Другое дело, что на Востоке в это направление внесли местный колорит.

Я упомянул, что среди «карамультуков» часто встречались нарезные образцы. В условиях плохо оснащённых мастерских это непросто. Отсюда вопрос – как? Один из вариантов технологии изготовления таких винтовок описывает исследователь этого оружия Пётр Сердюк в своих статьях. Вот его описание (не знаю, насколько оно верно): «… стволы этих винтовок изготавливались следующим способом: в кузне выковывался прут с шестигранным сечением по размеру калибра. Вначале он подвергался калибровке, после чего по концам зажимался воротками. Двое человек скручивали его вдоль продольной оси. Нюанс упомянутой операции был в том, что в конце комбинации по скручиванию и одновременно растягиванию получался абсолютно ровный витой прут. После чего его проковывали и навивали железную полосу. Такие манипуляции позволяли, удалив прут, получить идеальный ствол с полигональными нарезами.»

Ещё одна составляющая огнестрельного оружия – порох. В принципе его состав не мог быть особой проблемой для местных мастеров, сидящих на караванных путях. Вспомним, что в состав чёрного пороха входит 70% калиевой селитры, и по 15% серы и толченого древесного угля. Собственно всё. Наверняка использовался ещё и трофейный порох и покупной.

Неоднозначное отношение к ружьям типа «карамультук» у меня сложилось не только из-за их необычного для европейца внешнего вида, но и из-за их необычных качеств. Причём эти отличия характеризуются не просто эстетическими предпочтениями изготовителей. Помните доктора Ватсона? До знакомства с Холмсом он побывал в Афганистане. Жаль, что это вымышленный персонаж – иначе он смог бы рассказать про Афганское оружие много интересного. В своё первое посещение этой страны англичане столкнулись с неожиданной проблемой. Представьте себе их армию – хорошая организация, хорошее оружие, грамотные командиры. И вдруг они начинают нести серьёзные потери от местных полупрофессиональных формирований. Единственное преимущество англичан – наличие артиллерия, но в мелких столкновениях на уровне стрелкового оружия они проигрывают. Неожиданность? Технологическое превосходство местных оружейников? Да нет – скорее закономерность и связана она с особенностями подготовки войск. Пехотные подразделения англичан обучены сражаться в плотном строю. Всё правильно – при таком построении можно добиться высокой плотности огня. Дальнобойность их ружей важна, но не так важна, как скорострельность. Эффективная стрельба из английских солдатских ружей возможна была на дистанции не более 100-150 метров. А согласно их уставу тех времён, солдаты должны были открывать огонь с расстояния примерно в 50-60 метров.

У афганцев ситуация совсем другая – они тоже воины, но плотные боевые порядки для них не характерны – их в горах особо негде строить. А вот дальность точного выстрела – совсем другое дело. Это очень важно. Отсюда прямо вытекает обилие у афганских бойцов длиннющих ружей (до 1,7 метра). Скорострельность им тоже особо без нужды. Стрельба велась из засад. Выстрелил – ушёл. Часть афганцев англичане переманили на свою сторону. Естественно платили. Естественно снабжали. И уж само собой – вооружали. Однако, посмотрите на это фото. Что там в руках у афганцев? Есть короткие карабины, но есть и длинные ружья:

Да, это они – «карамультуки». Вот ещё одно фото. Не всякий горец мог позволить себе купить настоящий «карамультук». В руках у них в основном английское оружие, но у четверых снова они – «карамультуки». Не дали английского оружия? Вряд ли. Скорее всего взяли, но на практике продолжали использовать своё:

Стройные ряды и колонны английских войск в горах сталкивались не с другим строем, а вот с бородачами, вооружённым длинными ружьями. Иногда даже фитильным, как на вот этом фото:

Впрочем, «сталкивались» – не то слово. Ведь стрелок сидел где-нибудь за камешком, а после выстрела просто исчезал в горах. Воевать строем с таким противником сложно. Неэффективно. То есть «карамультук» возможно прост, но назвать его примитивным не верно. Это оружие, очень неплохо приспособленное для очень специфических условий боя в горной местности. Его использовали очень долго и победить его по эффективности и надёжности смог только АК.

Сейчас на всевозможных торговых площадках для коллекционеров можно найти довольно много длинных ружей этого типа. Однако найти среди обилия фотографий ту, на которой изображён именно «карамультук» довольно сложно. Потому что это очень простое, непрезентабельное оружие. Очень простое. Ну, вот это можно назвать «карамультуком», наверное:

Вот ещё один образец такого простого оружия:  Обратите внимание на приклад этого ружья. Точнее на его чисто символическое наличие. Про это чуть потом.

Обратите внимание на приклад этого ружья. Точнее на его чисто символическое наличие. Про это чуть потом.

Ещё один весьма характерный образец. На нём имеются сошки, как на современном ручном пулемёте:

Стволы часто были нарезными. Вот образец такой нарезки:

А вообще владельцы свои ружья всегда старались как-то украсить. Вот, посмотрите на приклад такой длинностволки из Северной Африки:

Это можно считать минимумом в части украшения. А вообще – чем больше, тем лучше. Но простота облика при этом уходила. То есть обычный «карамультук» переходил в другую категорию. Это уже было статусным оружием. Его и называют по-другому. Это уже «джезайл». И даже если он не шибко длинный, а больше тянет на карабин, то всё равно. Вот этот карабин уже тоже «джезайл»:

Вот на этом фото среди четырёх «карамультуков» тоже затесалась парочка «джезайлов»:

Иногда количество и качество украшений «джезайлов» просто зашкаливает. То есть до такой степени, что это уже даже не просто статусное оружие, а скорее произведение искусства. Как, например, вот такое балканское ружьё 18 века с одного аукциона:

Здесь для украшения использовали не только латунь, но и серебро с ниелло (чернью), перламутр, коралл, бирюсу, сапфир и даже рубины. Согласитесь – назвать этот ювелирный шедевр просто «чёрным ружьём» будет неправильно.

А вот ещё один образец похожий по богатству и стилю:

На этот раз это сделано османами в том же 18 веке. Вообще-то названия всё же вторичны. Те же турки, например, такие ружья называли арнаутами.

Вот одно относительно короткое ружьё с минимальным количеством украшающих элементов, но обратите внимание на то, сколько изящества в его форме и украшении:

Вот отдельно его приклад:

Здесь заметно, что хотя количество украшений минимально, но дерево для изготовления приклада выбрали дорогое. Кстати, о прикладах…

Вы, наверное, уже обратили внимание (я старался во всяком случае), что с прикладами у «карамультуков» и «джезайлов» всё очень непросто. Действительно. Заметно, что понятия об эргономике у изготовителей этого виде оружия было довольно своеобразное. Причём у каждого мастера на этот счёт было явно своё мнение. Вот два образца с совершенно разным подходом к форме приклада:

Второй образец сильно напоминает изделие казаков, но это мало о чём говорит. Такие делали и в том же Афганистане, и на Балканах, и в других регионах. Схожие условия – схожие решения.

В принципе на заре производства огнестрельного оружия в Европе тоже относились к форме прикладов странновато. То есть элегантности формы придавали куда большее значение, чем удобству использования. Вот, например, посмотрите на этот старинный мушкет:

Иногда логика выбора хоть как-то «читается». То есть прямая, не очень толстая палка вместо полноценного приклада, как вот на этом фото, достаточно удобна для всадника:

Можно понять достаточно легко и автора вот этого чернёного «джезайла»:

Куда сложнее согласиться с концепцией вот этого изящного изделия:

Да, элегантно, изящно, но по мне так это больше кочергу напоминает, чем оружие. Ещё сложнее понять автора, сделавшего вот такой образец:

Вот этот выступ на прикладе вроде бы должен ложиться на плечо. Это понятно, но ведь форма у него согласитесь – не очень удобная.

Немного непривычно для нашего глаза, но всё же достаточно логичной выглядит гнутая форма прикладов. Такая, как вот на этом «карамультуке»:

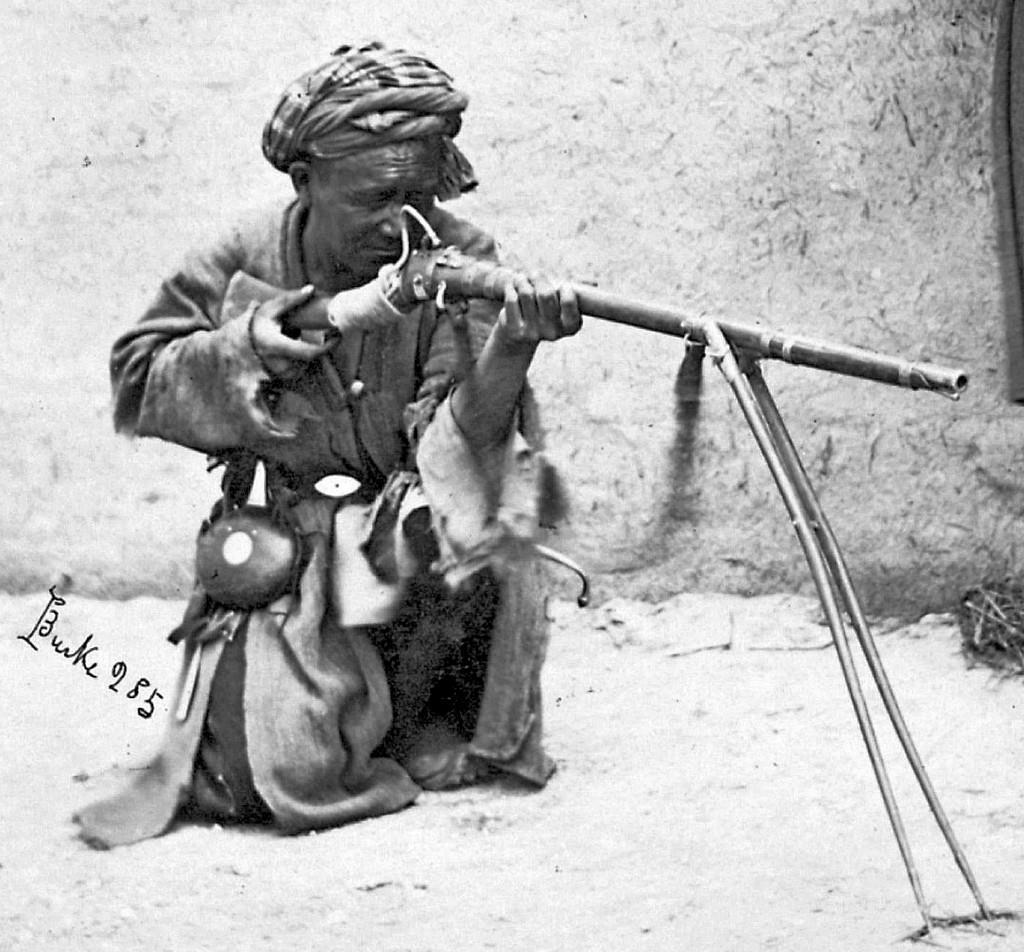

Эта форма вообще одна из самых распространённых. Вот старинная фотография бойца именно с таким «карамультуком» со сложенными сошками:

Иногда форма прикладов вполне точно копирует форму ранних образцов европейского оружия. Вот этот «джезайл» в принципе ничем особо не отличается от мушкета, кроме обилия ярких украшений:

Встречаются среди этих стрелялок и образцы, которые понять сложно от слова «ваще». Например, вот такой образец, у которого приклад заменён на обычную пистолетную рукоятку. То есть на отдачу при выстреле мастер не рассчитывал похоже совсем:

Впрочем, нельзя сказать, что западный опыт восточные мастера полностью игнорировали. Иногда, в более поздние времена, они его успешно использовали при изготовлении своих изделий. Хотя они всё же перерабатывали привычные для нас формы с учётом своих представлений о красоте. Получалось очень интересно:

Короче в целом «карамультук» это как-то вот так примерно. Может Вам это пригодится. Выбирайте: