Три ствола

Автор: Евгений КрасЧто такое лихой казак? Это в первую очередь лихой конь, а на нём лихой всадник, вооружённый до зубов, который в совершенстве владеет всем, что на нём навешано. То есть саблей (шашкой), пикой (не везде), ножом (кинжалом и т.п.) и, конечно же, чем-нибудь стреляющим. Если не казак, а гусар или ковбой какой-нибудь, то всё равно что-то общее у них есть. Ага, я на коня намекаю. Именно эта животина определяет в довольно заметной степени особенности вооружения. Всегда определял – с самых древних времён. И даже если сузить временные рамки, то всё равно ограничения были. Но даже в рамках этих ограничений разница в требованиях и местных условиях была существенной, поэтому по большому счёту здесь не три ствола, а тридцать три… И вот о них в самый сложный оружейный период немного я и хочу вспомнить. Только чуть-чуть.

Самым сложным периодом в области огнестрельного оружия можно уверенно назначить 18-19 век. В это время напридумывали столько, что до сих пор этим опытом пользуются. Время свободной оружейной фантазии на фоне вала всевозможных новаций с изобретениями. Сейчас большинство людей об этой битве оружейников практически ничего не знают. Какие-такие револьверы? Все сразу вспомнят «Наган» и ещё «Кольт» (спасибо Голливуду). Те, у кого память получше, ещё припомнят «Смит и Вессон», может быть. Самые продвинутые могут, скрипнув извилинами, произнести марку «Ремингтон», но это уже редкость. Всё? Отнюдь. Всё было куда сложнее и разнообразнее.

Сначала были кремневки. То есть огнестрельное оружие, у которого поджиг заряда производился ударом кремня по металлу. Заряжалось такое оружие долго и муторно. Уже в это время начали думать о скорострельности и надёжности. Но настоящий прорыв проявился с изобретением капсюля. Появились во всех армиях мира так называемые «передельные» ружья и пистолеты. То есть, когда на тех же кремнёвых ружьях замки потеряли зажимы с кремнями и полки для затравочного пороха. Их место заняли простые курки, которые теперь били по «брандтрубкам», на которые устанавливали капсюли.

У лихих казаков ружья и винтовки были короткими по понятным причинам. На окраинах Империи, где они жили и служили, источниками оружия были южные и восточные базары, собственные мастера и трофеи. Поэтому и оружейная мода была соответствующей. Вот парочка кремнёвых казачьих ружей для примера:

Именно с такими и прошли казаки все сражения 17 и 18 века. А когда пришёл 19 век, то ружья переделали и они стали выглядеть вот так:

То есть механизм слегка изменился, но основное направление осталось. Это всё были минимизированные до предела по весу и размерам образцы. Стало даже проще. Вместо спускового крючка – маленькая «кнопка», вместо растопыренного курка что-то едва выступающее или вообще колечко. Всё для того, чтобы за одежду не цеплялось. Стреляет не так метко и не так далеко, как здоровенные пехотные ружья? Да и ладно – можно и поближе подъехать, а там и до главного боя недалеко. То есть до рубки. Ведь ружьё-то оно так, – вспомогательное оружие. Заряжать его слишком долго. И пистолет тоже долго. Хотя с ними проще – их можно и пару взять. Но ведь дорого это. А казак всё сам покупает. Другое дело в армии. Там рядовым бойцам из казны отпущено деньжат, и даже куплен начиная с 1849 года вот такой карабин:

Задумались примерно в это же время и о казаках. Они хоть и оставались «иррегулярными» войсками, однако весьма полезными. Поэтому специально для них уже после Крымской войны был разработан в 1857 году вот такой карабин Чернолихова:

Неплохо в общем, хотя проблемы не решало. Все прекрасно знали, где решение, но не спешили. Решение было в револьверах. Они были особенно интересны как минимум для двух родов войск. Это для кавалерии всех мастей и для моряков. Им револьверы были очень нужны для абордажных боёв. Но стоили они очень дорого, да и заряжать их было всё равно долго. Приезжал Самюэль Кольт к Императору. Подарил ему набор своих револьверов. Вот один из них:

Незадолго до визита Кольта, кстати, наши оружейники уже успели подарить Императору револьверы системы Кольта, хотя и… своего изготовления. При Тульском оружейном заводе в 1853 году была даже специально создана «образцовая мастерская». Именно она выполнила заказ Императора на изготовление 400 револьверов системы Кольта для гвардейского флотского экипажа его Величества. Но дело было даже не в подарках, а в недостатках этого оружия. Именно из-за этих недостатков решили пока не суетиться. В конце концов с внедрением такого оружия и в других армиях не спешили – больше было шума. А тут ещё и паппербоксы. Поневоле задумаешься. Действительно, что лучше – большая дальность выстрела и точность револьвера или высокая надёжность паппербокса?

Между тем револьверы и паппербоксы становились всё более популярными в широких массах населения. И револьверы делал не один только Кольт. Количество оружейников, которые предлагали всё новые и новые конструкции, в мире росло как на дрожжах. Их делали и у нас. И в армии они уже были – ведь господа офицеры имели право покупать себе оружие сами, а казаки так прямо обязаны были это делать. Да и сам Император, хоть и отказал Кольту в заказе на всю армию, но несколько сотен стволов всё же приобрёл у него. Так он и выделил некоторые особые подразделения, и провёл армейские испытания нового оружия.

Так в нашей армии появились первые Кольты. Но не только они. Все создававшиеся тогда системы перечислить практически невозможно. Однако вполне можно вспомнить хотя бы те, которые оставили свой след в нашей истории.

Конструкция оружия начинается с боеприпаса. Когда появились первые револьверы вроде того же Кольта Патерсона (Colt Paterson 1836 г.), то заряжать эти образцы было сущим мучением. Вот эти пистолеты образца 1840 года:

Представьте себе, что сначала вы насыпаете в каждый стаканчик барабана порох, потом туда же укладываете пыж, потом всё это старательно уплотняете шомполом. Шомпол с рычажком у этих револьверов находится под стволом, кстати. Потом, наконец, вы в этот стаканчик укладываете пулю и снова пыж. И опять всё уплотняете шомполом. Процесс повторяете от пяти до семи раз и более в зависимости от количества зарядных камор в барабане. Когда закончили с зарядами, вам ещё нужно перевернуть револьвер и аккуратно установить на брандтрубки капсюли. А теперь представьте себе, что всё это нужно проделать сидя в седле во время пыльной бури, или дождя, или снегопада, или… много неприятностей может быть. Ясно, что зарядить пистолет можно было только перед боем. Потом будет некогда. Поэтому стрелки стали носить по два револьвера и даже больше (если финансы позволяли). Вот эндак это выглядело:

Довольно быстро придумали заряды делать заранее. Выглядело это вот так:

Не ахти что, но уже легче. Легче, но хотелось бы ещё проще и надёжнее. Предприятие Кольта последние «Патерсоны» продавало с целой кучей всяких штук для облегчения процесса зарядки:

Хотя можно было купить пистолет и в минимальной комплектации:

Потом было банкротство Кольта и новое начало с новой моделью. Это был Кольт Уолкер (Colt Walker 1846 г.). К нему предлагалось устройство для изготовления патронов. Вот это устройство вместе с патронами:

Одним из промышленников, купивших лицензию у Кольта, был Ремингтон, который выпустил капсюльный револьвер Remington Model 1858 Army Sheriff:

Однако он не просто скопировал револьвер, но и внёс в него пару своих идей. Первая – жёсткая замкнутая рамка, в которой устанавливался барабан. Резко повысилась прочность и надёжность оружия. Вторая – возможность легко и быстро (в отличии от Кольта) извлечь барабан из револьвера. Появилась возможность не перезаряжать пистолет, а довольно быстро заменить в нём барабан с патронами. Это сильно увеличило общую скорострельность. В результате, не смотря на более высокую стоимость, револьверы марки Ремингтон стали очень популярны. Покупали их господа офицеры и в нашей армии.

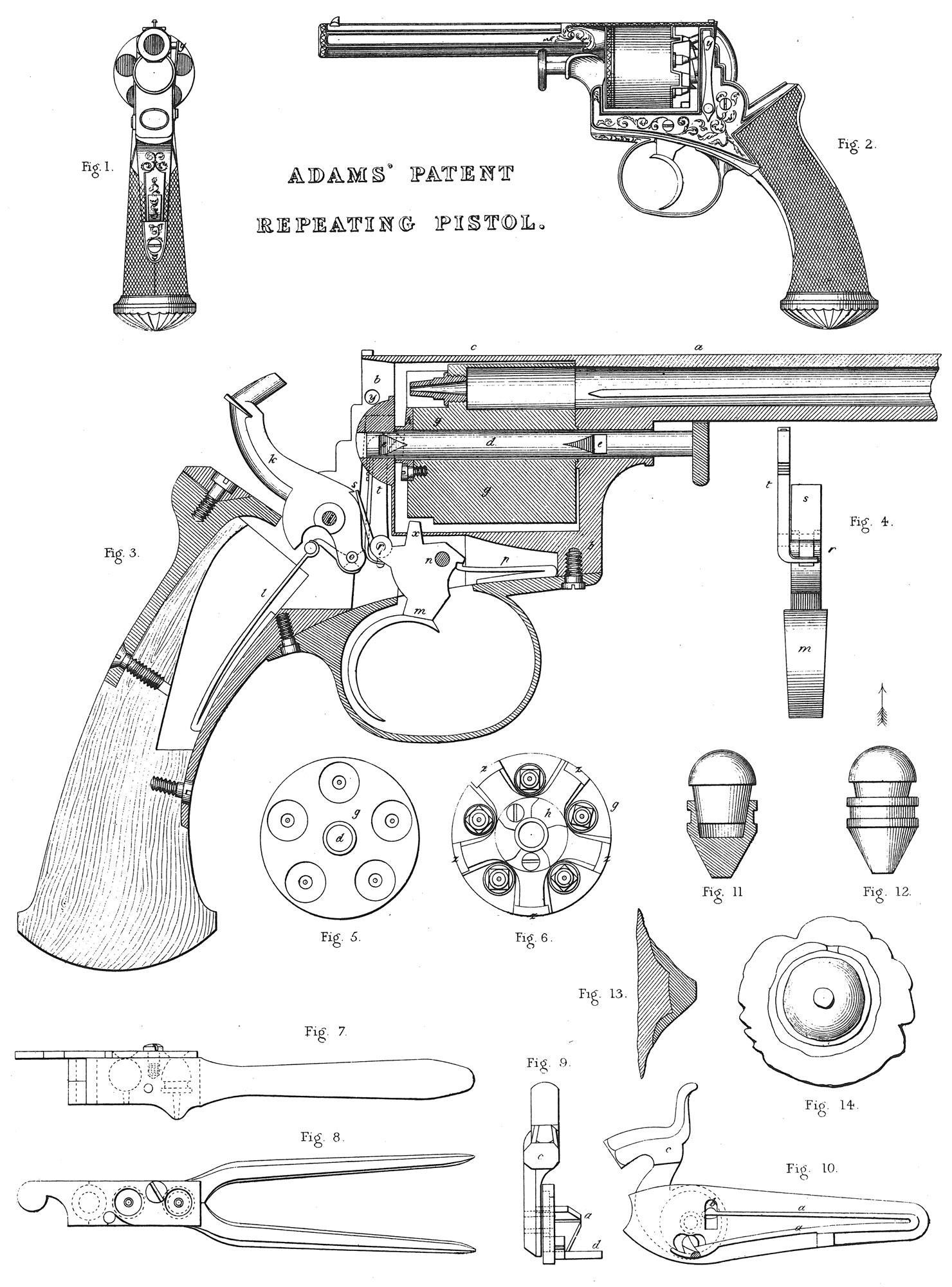

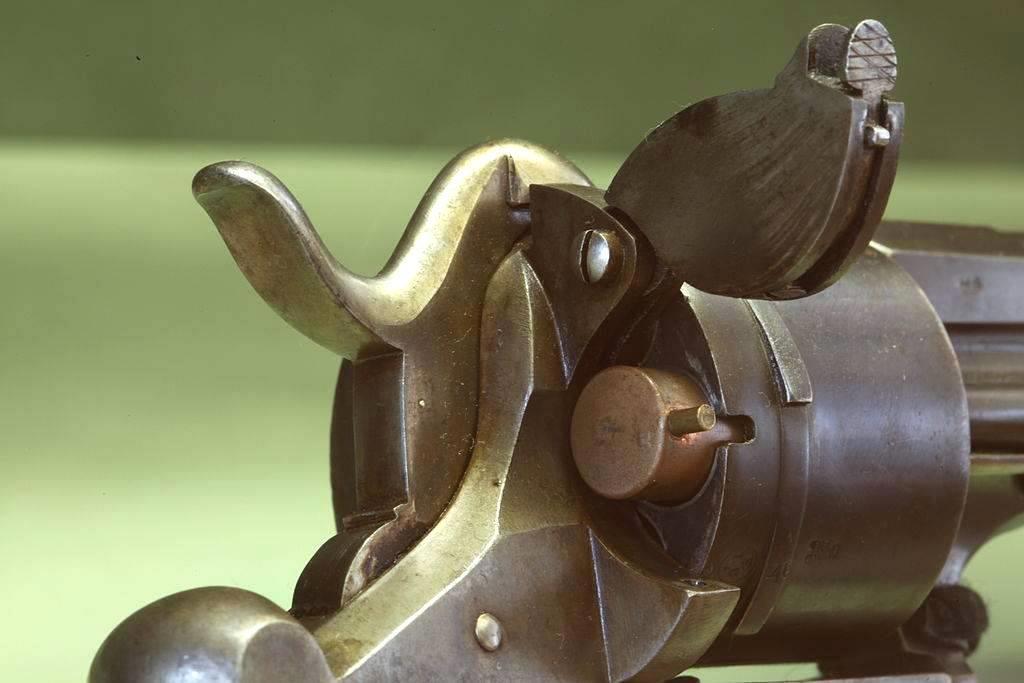

Ещё один оружейник, добравшийся до нашей страны со своим капсюльным револьвером – это англичанин Роберт Адамс (Robert Adams). Он получил патент на револьвер собственной конструкции в 1851 году – как раз перед Крымской войной. Он, как и Ремингтон, смикитил, что раздельная рамка Кольта, отдельный ствол и трудности с извлечением барабана – не есть хорошо. В своей конструкции он всё это учёл. В результате получился вот такой револьвер (карманная модель):

Заметте ещё, что его оружие было куда эргономичнее, чем револьвер Кольта с его совершенно нелепой кривой рукоятью. Итак, получился очень удобный пистолет, у которого рамка и ствол представляли собой единое целое, барабанчик легко извлекался, а при нажатии на спуск он ещё и сам проворачивался. Выглядит он вот так:

Одно время именно револьвер Адамса был единственным достойным конкурентом монстру Кольта. Англичанам было о чём призадуматься, когда они устроили сравнительные испытания этих двух револьверов на предмет выбора армейского оружия. На них «Адамс» образца 1851 года оказался вдвое скорострельнее Кольта. Заряжался он тоже почти вдвое быстрее. И уж, конечно, он оказался куда надёжнее. К тому же, чтобы быстро стрелять, владельцу Кольта нужна была вторая рука – барабан поворачивать, а «Адамс» делал это сам. Лорды тогда всё же предпочли «Кольт» (нет, не подумайте плохого – никаких взяток!), но всё же милостиво разрешили своим офицерам покупать «Адамсы» за свой счёт.

Ну, а тут война. Револьверы «Адамс» очень быстро оказались в руках русских военных и уже к концу войны их русские копии стали попадать в нашу армию. Наши мастера конечно же тоже вносили свои доработки в это оружие. Ну, я «Адамс» вообще-то и в предыдущей заметке показывал. В 1855 году и сам Адамс ещё улучшил своё оружие с помощью другого оружейника – Фредерика Бьюмонта (Frederick Edward Blackett Beaumont). В результате он всё же выбил своё место под солнцем английской армии под маркой «Beaumont-Adams Revolver». «Адамсами» увлеклись все - и военные, и производители. Первые оценили скорость и надёжность. Вторые - оглушительный спрос. Подражателей была просто масса. Причём были не только те, которые попросту своровали чужую идею, но и те, кто занимался выпуском этих револьверов вполне официально - предприятие Адамса просто не успевало выполнять заказы.

Потом был Лефош (Lefaucheux) и его шпилечный патрон. Вообще первый унитарный патрон предложил швейцарец Самюэль Иоханнес Паули ещё в 1812 году. Но дело как-то не пошло. Возможно, потому что сложная технология изготовления делала его патроны слишком дорогими. Француз Казимир Лефош сначала поэкспериментировал с патроном Паули, а потом в 1836 году запатентовал свой патрон, состоящий из бумажной гильзы с латунным донцем. Вместо брандтрубки на нём Лефош установил шпильку, которая била по воспламеняющему составу внутри гильзы. Вообще Лефош начал именно с паппербокса. Вот его оружие:

А вот здесь хорошо видно, как заряжать его револьверы:

Потом Лефош полностью перешёл на револьверы и прославился именно ими. Его дело было продолжено в 1852 году сыном Лефоша – Евгением. Именно он разработал целую линейку весьма популярных револьверов и револьверных карабинов под вот такие, уже полностью металлические шпилечные патроны:

В результате этих усилий вот такие револьверы Лефош были приняты на вооружение французского флота в 1853 году:

Если он показался вам грубоватым, то вашему герою (героине) можете предложить вот такой вариант того же оружия калибром 5, 7, 9… до 15 мм (!):

Крупнокалиберные револьверы Лефош могли выглядеть несколько иначе, но всё равно оставались на редкость элегантными. Вот, например револьвер Лефош калибра 12 мм образца 1854 года:

Револьверы системы Лефоша были почти сразу за французами приняты на вооружение швейцарской армии. Вот такие:

И уж конечно же сразу возникла толпа подражателей во всех уголках Европы и Америки. Хотя в США шпилечные патроны почему-то особого распространения не получили. Там стрелки настырно продолжали пользоваться капсюльными. Но это – их проблемы… Между тем сам Лефош продолжал свои опыты. Причём менял он не только калибры своих стволов, но и количество патронов в барабане. В результате, кроме банальных 5, 6 и 7 зарядных револьверов у Лефоше можно было встретить револьверы с количеством патронов в барабане до 18 штук!

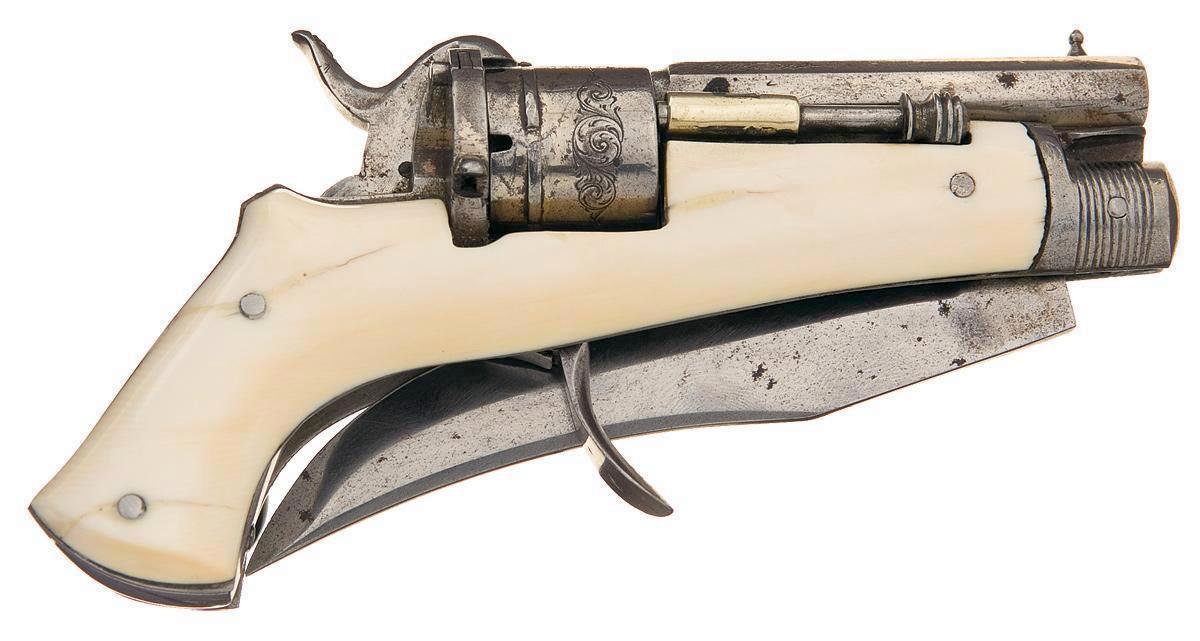

Популярность потянула за собой и эксперименты с этими револьверами. Вот, например, револьвер типа Лефош, совмещённый бельгийцами с раскладным ножом (1899 г.!):

Согласитесь – для главного героя, обладающего особыми боевыми навыками, такой образец вполне может пригодиться. Конечно же выпускали револьверы Лефош и в «подарочном» исполнении. Вот такой вариант от 1856 года:

Обратите внимание – в коробочке нет никаких «прибамбасов», которых было с избытком у предшественников. А ничего просто было и не нужно!

В общем увлечение револьверами Лефош было скорее чрезмерным, чем недостаточным. И причина этого была в основном именно в шпилечных патронах, которые стали производить в массовых количествах. Да, шпильки ломались; да – патроны были небезопасными в обращении. Но! Они – были и были не дорогими. Ещё одна особенность популярности этих револьверов будет видна, если внимательно рассмотреть образцы этих револьверов. Посмотрите – там очень много винтовых соединений. Просто мечта технологии мелкой мастерской. Да и с точки зрения ремонта это очень удобно. Другое дело, что и частый ремонт был вызван именно большим количеством винтовых соединений. Не самый лучший вариант для тяжело нагруженной конструкции…

Не смогли обойти своим вниманием этот револьвер и в России. Для армии он был отнесён к списку рекомендуемых для офицерского состава, а для жандармерии эти револьверы заказали специально. У самого Лефоша купили 4500 штук, у швейцарца Таннера ещё 1600 и ещё 500 штук сделали сами на Сестрорецком заводе.

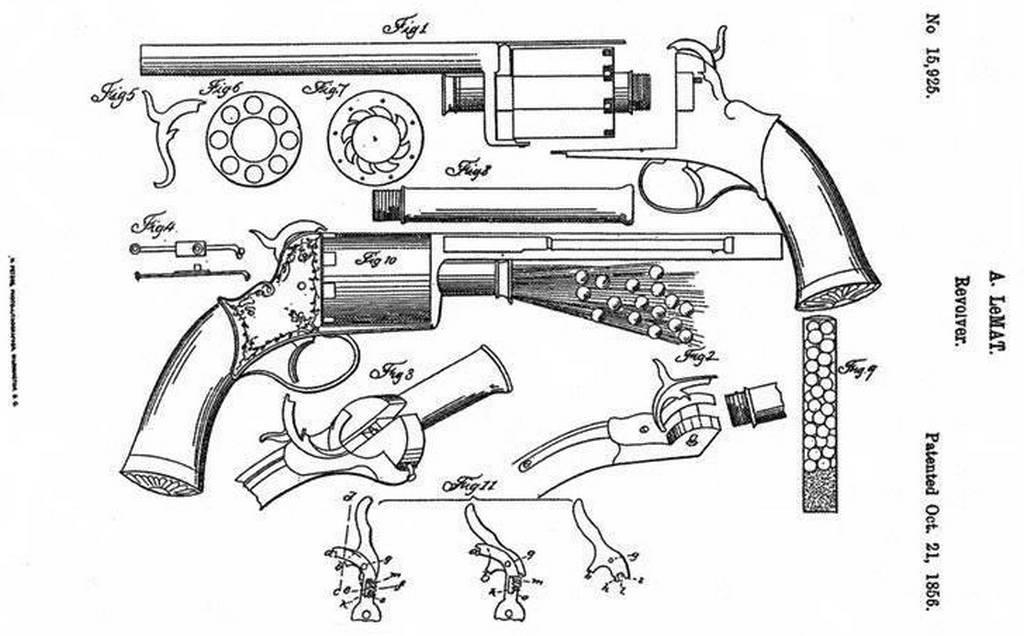

Не только Лефош сообразил делать количество патронов в барабане побольше. Многие понимали преимущества огневой мощи в самых разных ситуациях. Но один из мастеров оружейников пошёл в этом вопросе дальше других. Жан Александр Франсуа Ле Ма (Jean Alexandre François Le Mat) родился в 1821 году во Франции. Патент на свой вариант револьвера он получил в 1859 году. Вот чертёж из этого патента:

Как видите, главной особенностью этого оружия можно считать два ствола. Один – как у всех, а другой установлен по оси барабана. Он увеличенного калибра. Даже способ воспламенения заряда разный. Если патроны в барабане шпилечные, то центральный – капсюльный. Понятное дело, что с владельцем такого револьвера дело иметь особо никому не захочется. Ведь мало того, что у него в барабане зарядов больше, чем у какого-нибудь банального Кольта, но в критическом случае он может пальнуть из центрального ствола зарядом картечи. К тому же револьвер Ле Ма был довольно тяжёлым – 1,6 кг. Таскать такой могли только крупные особи рода человеческого. Даже такая деталь, как уменьшенный калибр патронов в основном барабане не мог уменьшить опасность этого оружия, ведь их было много – целых 9 штук. Вот здесь хорошо видно, как работали револьверы Ле Ма с двумя стволами:

В конце концов пистолет был просто красив даже без всяких украшений. Посмотрите на вот этот образец 1856 года:

В общем дело у Ле Ма, менявшего время от времени соратников, шло неплохо. Несколько тысяч его револьверов в 1861 году было продано обоим правительствам в США во время их войны севера с югом за то, у кого рабов больше. Делались револьверы Ле Ма не только для могучих богатырей, но и для людей более «стандартных размеров» и даже для дам. Вот такой образец, который назывался «бэби Ле Ма» (то есть Ле Ма для ребёнка):

Разумеется, были револьверы «Ле Ма» для понтов, то есть – блистючие:

У нас же всё шло, как шло. То есть военное ведомство внимательно следило за мировым оружейным рынком, но резких движений старалось не делать. Иногда покупались мелкие партии разных револьверов, их отсылали в различные подразделения для апробации, но это далеко не всегда означало перевооружение. Ведь ничего на самом деле было ещё не ясно. Никто не знал наверняка, куда качнётся маятник конструкторской мысли, и какая новация закрепится на рынке, а какая будет забыта на долгие годы. Довольно часто тогда случалось, что образцы оружия, стоящего на вооружении, массово переделывались под эти новации. Так было, например, со стоявшем у нас на вооружении «морским Кольтом» Colt Navy 1851 г., который переделывали под вновь изобретённый унитарный патрон кольцевого воспламенения.

Я уже как-то уделял внимание этому эпизоду из битвы оружейников, поэтому просто напомню немного. Работавшие у Кольта оружейники предложили боссу сделать унитарные патроны и пистолет под них. Босс, не подумавши их послал подальше с их идеей. А они взяли, да и ушли со своим патентом. В результате через короткое время, в 1860 году Америка и весь мир узнали о пистолетах 44 American First Model от американской фирмы «Смит и Вессон» (Smith and Wesson). На родине его назвали лучшим образцом оружия самообороны. Но это нам по барабану, как говориться. Значительно важнее было то, что в 1871 году русская Оружейная комиссия признала револьвер годным для русской армии. Было закуплено сразу 20 тысяч штук, которые и попали к нашим воинам под названием «4,2-линейный револьвер Смит-Вессон 1-го образца». После модернизации по требованиям Заказчика револьверы фирмой были доработаны. Эту модель там назвали «№ 3 Russian First Model». Потом его ещё пару раз переделывали. Всего фирма «Смит-Вессон» сделала для России 131 тысячу своих пистолетов. Ещё сто тысяч сделали для нас немцы (Ludwig Loewe und K°). Двести тысяч револьверов «Смит-Вессон» было сделано в Туле. Вообще с учётом разницы в некоторых деталях выглядели эти пистолеты вот так:

В целом револьверов «Смит-Вессон» в нашей армии было около полумиллиона штук, что в общем-то немало. Но время прошло быстро, в 1880 году появился бездымный порох, появились другие типы унитарных боеприпасов, а с ними появились и новые образцы «карманного» оружия. Их было тоже немало. Были ещё в нашей армии револьверы Гольтякова, Галана, Девима. То есть этот мой список тоже далеко не полный, но хоть что-то… выбирайте.