Почему Великое княжество Литовское не было "альтернативной Россией"

Автор: Вадим Нестеров aka Сергей ВолчокВ своей книге "Царский титул в картинках" я добрался до трех важных слов - "Великий князь Литовский". Вот вам небольшой отрывок из сегодняшнего обновления.

_______________________

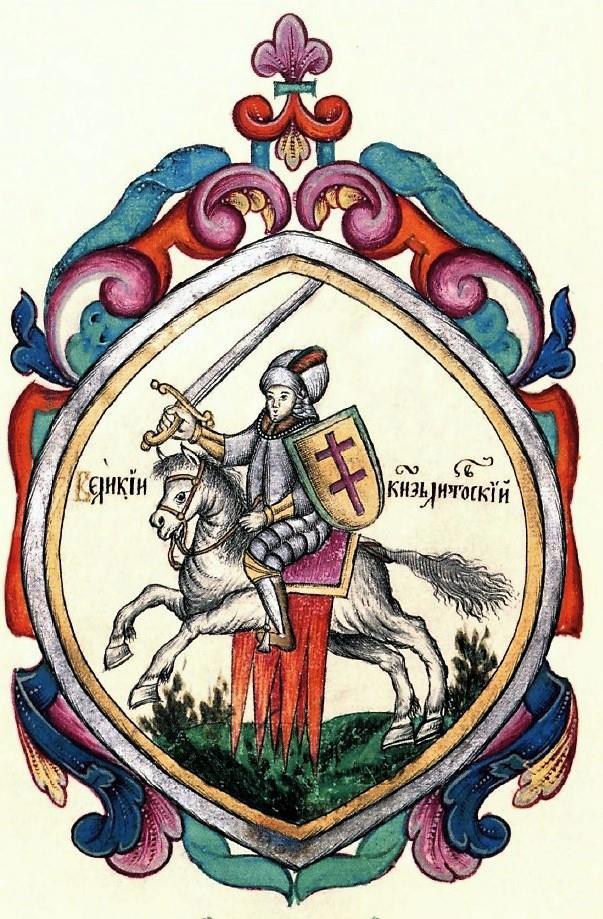

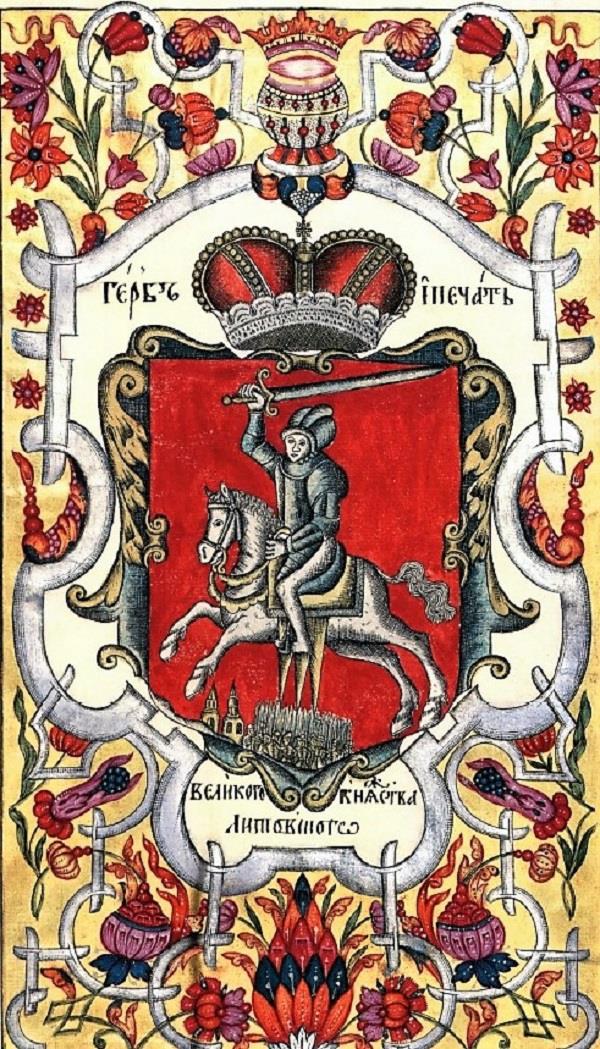

Длинная цепочка «великокняжеских» названий - Великий Князь Литовский, Смоленский, Тверский, Волынский, Подольский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных – начинается, как мы видим, с Великого княжества Литовского (ВКЛ). И с изображения герба этих земель – знаменитой «Погони», всадника на белом коне с мечом и щитом, украшенным шестиконечным лотарингским крестом. Часто из-под седла свисает трехконечная попона.

Вот как герб ВКЛ выглядит в первом русском гербовнике:

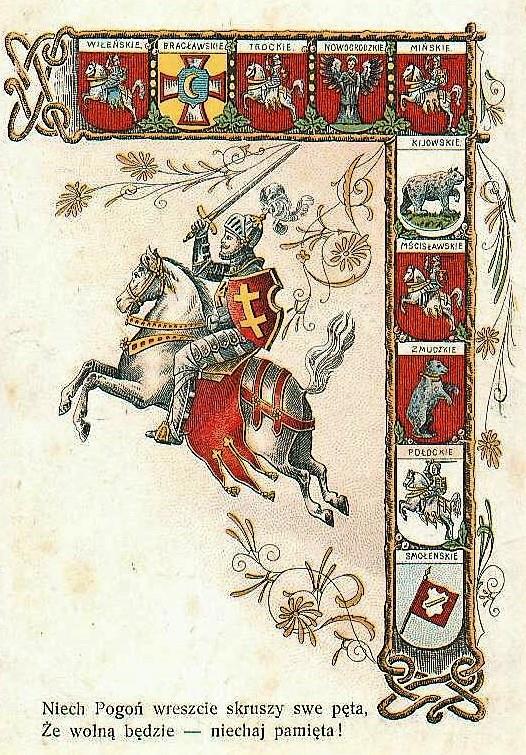

Вполне узнаваемо, надо сказать. Сравните с классической «Погоней» из позднего польского гербовника с гербами воеводств княжества Литовского.

Но вот что любопытно – в «Царском Титулярнике» есть не только гербы земель, составивших титул русского царя. Там есть и раздел с гербами иностранных государств и портретами их властителей.

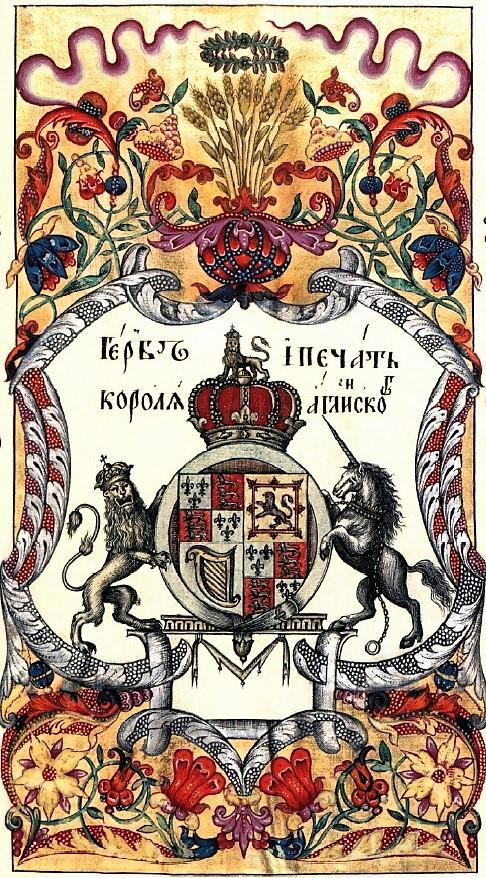

Вот, например, «Герб и печать короля аглинского»:

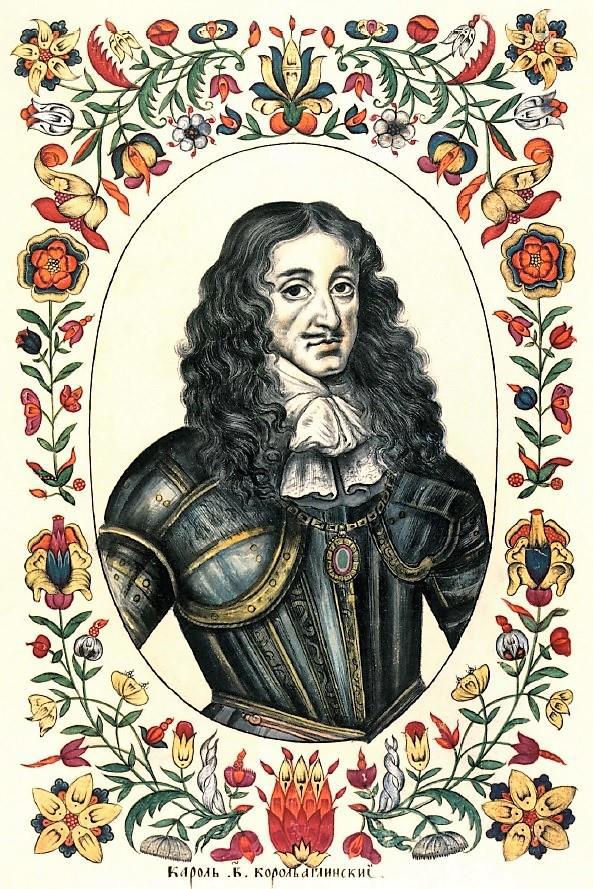

А вот и сам «Кароль В (так на Руси писали имя "веселого короля" Карла II) король аглинский»

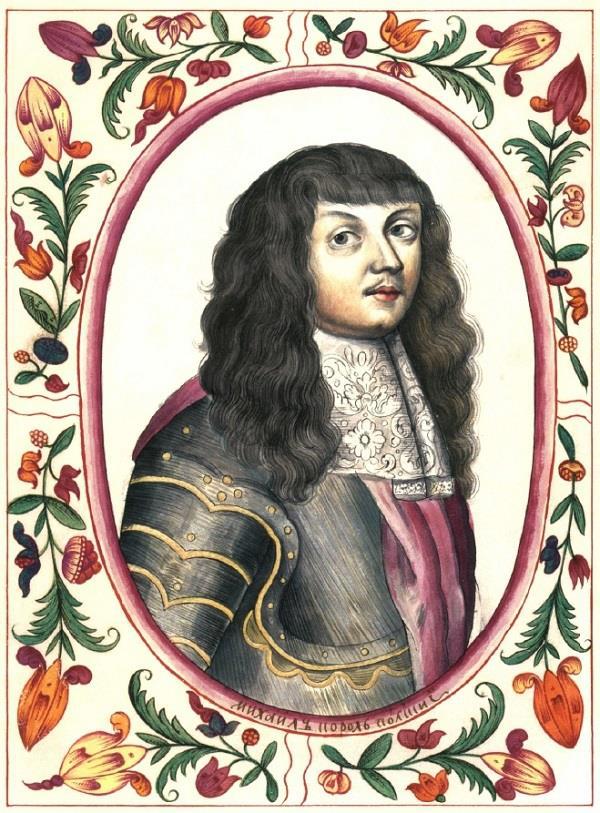

Так вот, в этом "иностранном" разделе, среди прочих «королей гишпанских» мы видим и «Михаила, короля польского и великого князя литовского» - первого «шляхетского» польского монарха Михаила Вишневецкого.

И ниже, как положено, «печать и герб Великого княжества Литовского», все та же «Погоня».

Возникает резонный вопрос – вот как так-то?

Как в головах у составителей «Титулярника» сочетались великий князь Литовский Алексей Михайлович, для которого, собственно, и рисовался этот сборник портретов и гербов, и великий князь Литовский Михаил Еремеевич?

Откуда взялись два правителя одного государства?

Надо сказать - это чрезвычайно интересный вопрос. Причем не только интересный, но при создании «Титулярника» - донельзя злободневный. Могу сказать, что ради появления в книжке этих трех слов – «Великий князь Литовский» многие из первых читателей «Титулярника» заплатили дырками в шкуре и собственной кровью.

Сейчас эти события изрядно подзабыты, поэтому при объяснении этой загадки мне придется напомнить вам некоторые факты о Великом княжестве Литовском.

Оно, разумеется, не было обычным княжеством, вроде других перечисленных в титуле русского царя. Нет, это было могущественное государство, в лучшие свои годы – одно из крупнейших в Европе, простиравшееся «от моря до моря», от дюн Балтики до Черноморского побережья.

Правда, ко времени появления «Титулярника» Великое княжество Литовское уже заключило унию с Польшей, поэтому вышеупомянутый Михаил Вишневецкий носил титул «Божьей милостью король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жемайтский, инфлянтский, смоленский, северский, черниговский и прочее, и прочее».

Даниэль Шульц. Портрет короля Польши Михаила Корибута Вишневецкого. Около 1669. Королевский замок на Вавеле, Краков.

Ознакомившись с титулом, совсем нетрудно догадаться, что в состав Великого княжества Литовского входили русские земли. Скажу больше – примерно половина территорий, населенных «людьми русскими» (которые тогда еще не разделились на великороссов, украинцев и белорусов), оказались в составе Великого княжества Литовского.

Два великих княжества - Литовское и Московское в какой-то момент стали двумя центрами притяжения этих земель и, фактически, располовинили их между собой. Москва присоединила Тверь, Рязань, Новгород, Псков и прочие восточные и северные земли. Литва прибрала юг и запад - нынешние земли Белоруссии и Украины (кроме Галиции, отошедшей Польше). Пограничные земли, вроде Брянска или Смоленска, были спорными территориями, периодически переходившими из рук в руки.

Но и те, и другие мечтали собрать полный набор. Это соперничество за титул «государя всея Руси» продолжалось несколько столетий, и сегодня ВКЛ часто вспоминают как несостоявшуюся альтернативу Московской Руси. Некоторые авторы даже говорят о «двух русских проектах», московском и литовском, «тоталитарной» Восточной Руси и «демократической» Западной.

Но вот это уже ошибка.

При всех своих несомненных достижениях и безусловных достоинствах Великое княжество Литовское никогда не было русским государством. Особенно – после унии с Польшей.

Более того – сегодняшние правозащитники вполне могли бы называть русское население этой страны «дискриминируемым национальным большинством». Да, да, бывает и такое.

Разумеется, дискриминация осуществлялась не по национальному признаку – до национальности тогда никому не было дела. Речь шла о гораздо более серьезных вещах – о вере и религии.

Для людей Средневековья религия играла важнейшую роль, это был фундамент, на котором выстраивалось все мировоззрение, поэтому православным русским польские и литовские католики всегда очень понятно объясняли - кто здесь главный. И не сказать, что это был суровый булинг. Нет, вроде бы мелочи – но весьма неприятные.

Самое главное, католическая церковь упрямо отказывалась признавать русских не только равными себе, но вообще христианами. В документах Речи Посполитой всегда четко разделялись «ruthenus vel christianus» (русский или христианин). По мнению католиков, искажающий веру Христову схизматик – хуже иноверца, поэтому дело доходило до курьезов – к примеру, в документах, исходивших от католической стороны, православная церковь часто называлась «синагогой».

Поэтому же браки между литовцами и русскими разрешались только при одном условии - если русский партнер примет католичество. Исключение не делалось ни для кого, даже знаменитой православной княгине Софье Гольшанской пришлось креститься заново, чтобы выйти замуж за великого князя Литовского Ягайлу, ставшего польским королем.

Ян Матейко. Королева Софья Гольшанская с сыновьями. 1880 г.

Адепты Великого княжества Литовского любят вспоминать магдебургское право, которые получили в начале XV века в ВКЛ русские города, но забывают, что в большинстве этих актов четко указывалось, что самоуправление предоставлялось лишь «христианам» или, как сказано в некоторых текстах, немцам и полякам, и магдебургское право не распространялось на «схизматиков».

Верхушку правительства Великого княжества Литовского – раду – составляли в том числе и римско-католические епископы из Вильно, Луцка, Бреста, Жемайтии и Киева – но всем православным иерархам путь во властные структуры был наглухо закрыт.

Это что касается горожан и духовенства… Досталось и православному крестьянству. На русских землях начали создавать католические костелы, но деньги на их содержание взимали с… православного населения соответствующего прихода. А что такого? Католического населения там практически нет, а жить на что-то ксендзам надо.

Наконец, с какого-то момента на «неполноценность» указали и самой важной части русского населения Литвы и Польши. Тем, в лояльности которых власти были заинтересованы сильнее всего – предводителям военных дружин, русским князьям и боярам. Началось все с изданного в 1387 г. привилея принявшему католичество литовскому боярству – сменившие веру приобрели свободу распоряжения своими имениями, они освобождались от целого ряда налогов и повинностей.

Дальше – больше. В акте, определявшем условия унии между Польшей и Великим княжеством Литовским, отмечалось, что ранее жалованными правами и вольностями могут пользоваться лишь те «бароны и благородные Литовской земли», которые исповедуют христианскую веру, а не «схизматики и другие неверные». Появилось еще одно нововведение – отныне на высшие государственные посты (воевод и каштелянов в Вильно, Троках, других местах) и место в составе великокняжеской рады могли претендовать исключительно католики.

Что было дальше – догадаться нетрудно. Одни возмутились, другие прогнулись, и все вроде было ничего, но кто-то правильно сказал, что нельзя долго сидеть на штыках. Однажды терпелка поломалась, началась серия восстаний, вылившаяся в Переяславскую Раду с криками: «Волим под Царя Восточного, православного, крепкою рукою в нашей благочестивой вере умирати, нежели ненавистнику Христову, поганину, достати!».

А Переяславская Рада, в свою очередь, продолжилась первой в истории "русской весной" 1654-55 гг., когда города Великого княжества Литовского сами открывали единоверцам ворота и приветствовали московские полки как освободителей.

Но это уже совсем другая история, за которой - в книгу.