О городах-близнецах и их судьбах

Автор: Вадим Нестеров aka Сергей ВолчокПродолжаем наше путешествие по царскому титулу:

Божиею милостию, Мы, Великий Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Сибирский, Государь Псковский и Великий Князь Литовский, Смоленский, Тверский…

До сих пор в титуле были в основном либо восточные царства, либо древние, изначальные русские города, вроде Новгорода, Киева или Смоленска.

Тверь же – великий русский город младшего поколения, ровесник Москвы.

Да что там ровесник – Тверь по большому счету неудачливый брат-близнец российской столицы. Судите сами:

Оба города возникают в XII веке, причем возникают почти одновременно – официальная дата основания Твери 1135 год, Москвы – 1147-й. Оба города становятся центрами новообразованных княжеств, причем опять почти одновременно, в первой половине XIII века. Родоначальником тверской княжеской династии стал брат Александра Невского Ярослав Ярославович, московской – сын Даниил Александрович.

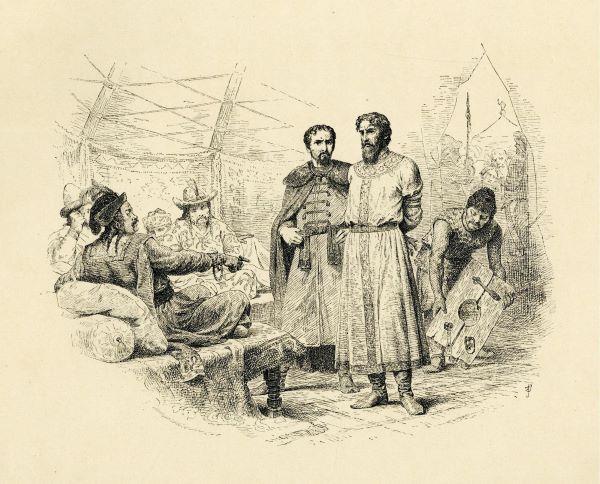

В. П. Верещагин. «Великий Князь Ярослав Ярославич. 1263—1272 г.»

Оба княжества оказались очень удачно расположены географически и потому быстро росли, крепли и уже во втором поколении властителей начали повышать голос на «старые» династии вроде городецких или переяславских князей и претендовать на великое княжение.

Особого соперничества не получилось, «старики» молодым и наглым конкуренции не составили, сдавшись почти сразу, а вот между собой оба «молодых хищника» сцепились всерьез, насмерть, и почти столетие отчаянно враждовали.

При этом силы были практически равны. Как я писал в своей книге «Московиты», «у Твери были все шансы задавить Москву. Да-да! Вполне вероятным был вариант будущего, при котором из динамиков сегодня бы доносилось: «Дорогая моя столица, златоглавая наша Тверь!», а провинциалы-москвичи 80-х ездили бы из своего захолустного областного центра на электричках в набеги на магазины великолепной богатой столицы».

Тверь ничем не уступала Москве. Именно отсюда ушел в свое «хождение за три моря» купец Афанасий Никитин, именно в Твери впервые на Руси после 50-летнего перерыва, вызванного татаро-монгольским нашествием, возобновили летописание и каменное строительство.

Разница была только в нюансах. Москвичи были побогаче, тверичане – посмелее. Именно в тверских дипломатических документах впервые оговаривается возможность вооруженного сопротивления татарам: в 1295 году Тверь заключает с Новгородом оборонительный союз «или от татарина, или от кого-нибудь другого».

Борьба шла на равных, именно поэтому долго велась с переменным успехом – то тверичане осаждали Москву, то москвичи – Тверь, то волжане москвичей поколотят, то москвичи тверичанам насуют.

Вот только градус взаимной ненависти все повышался и повышался.

После Бортеневской битвы 1317 года, где Михаил Тверской разбил объединенные силы московского князя Юрия Даниловича и темника Золотой Орды Кавгадыя, в тверском плену оказалась жена Юрия Агафья. Правда, еще совсем недавно Агафья звалась Кончакой: московский князь очень удачно женился, на сестре ордынского хана Узбека. К несчастью, «ордынская царевна» вскоре умерла в тверском плену.

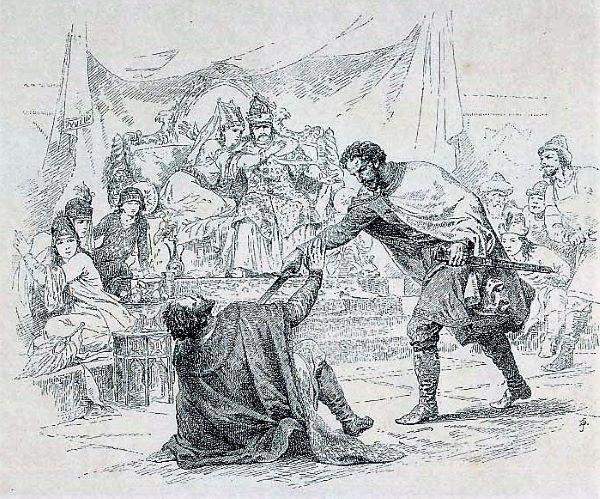

Князя Михаила судили в Орде, и хан Узбек повелел забить его в колодки.

В. П. Верещагин. «Великий Князь Михаил Ярославич. 1304-1319 г.»

А вскоре тверской князь был убит людьми Юрия и Кавгадыя, причем даже татар возмутило глумление московского князя над телом своего дяди.

Впрочем, тверичане быстро рассчитались – сын погибшего князя Дмитрий Михайлович по прозвищу «Грозны Очи», встретив в Орде Юрия Московского, собственноручно зарезал убийцу отца. За что и поплатился жизнью.

В. П. Верещагин. «Великие Князья Юрий Данилович и Дмитрий Михайлович. 1319-1327 г.»

А преемник Юрия, его младший брат Иван Данилович по кличке «Калита», и решил «тверской вопрос» окончательно.

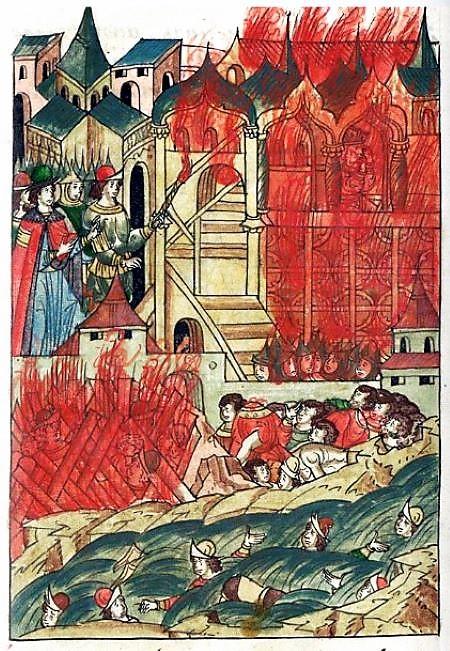

Это случилось после того, как в Твери вспыхнуло антиордынское восстание, в ходе которого тверичане убили двоюродного брата хана Узбека Чолхана (которого русские летописи называют «Щелканом Дудентьевичем»), и перебили не только всю его свиту, но и всех татар, бывших в городе, включая торговцев с рынка.

Щелкановщина. 1327 г. Миниатюра из Лицевого летописного свода XVI в.

Именно младший Данилович собрал тогда знаменитую «Федорчукову рать» из московских и суздальских войск, усиленных 50 тысячами татар, и начал ровнять Тверь с землей. Как писал летописец, «просто рещи всю землю Русскую положиша пусту».

От этой «зачистки» Тверь уже не оправилась. Нет, ничего фатального не случилось, Великое княжество Тверское существовало еще полтора столетия - но вровень с Москвой оно больше никогда не встало. Москва выиграла это противостояние.

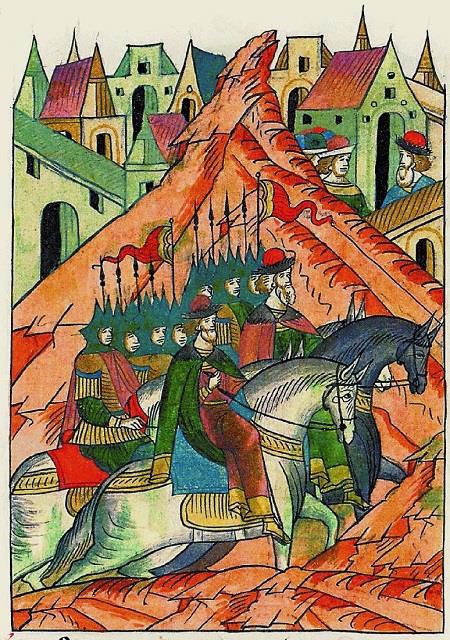

А в 1485 году другой князь Иван Московский – Иван Васильевич III, великий дед Ивана Грозного, осадил город, сжег посад и взял Тверь. Отписав после этого город своему сыну Ивану Молодому, в котором соединились обе династии – по отцу тот был наследником Великого князя Московского, а по матери – внуком Великого князя Тверского Бориса Александровича.

На том самостоятельное Великое княжество Тверское прекратило свое существование.

«… и за это пошел против него к Твери с ратью, со своим сыном великим князем Иваном Ивановичем, со своими братьями — князем Андреем и князем Борисом, со своими воеводами и со многими силами». Миниатюра из Лицевого летописного свода XVI в.

Ко времени появления «Титулярника» Тверское княжество если и не впало в ничтожество, то было к этому очень близко. Страшное чудовище Смуты от души порезвилось на этих землях, уничтожив там людей практически полностью.

Во владениях Тверского Федоровского монастыря после Смуты распахивали 7 четвертей пашни, а 552 четверти поросли лесом; во владениях Троице-Сергиева монастыря в Тверском уезде населенными остались только 36 жилых селений при 478 «пустошах». В Твери в 1626 г. было всего 150 мужчин, способных «нести тягло», во Ржеве было 68 жилых дворов на 236 пустых, в Бежецком Верхе - 32 на 336, в Старице — 39 на 245. Жители Торопца в том же году писали царю челобитную: «...город Торопец погорелый, порубежный и беспромышленный, пустой».

В начале «бунташного» XVII века в Твери жило около десяти тысяч человек. В Смуту их выкосило так, что и в конце века, к 1685 году, население города не превышало четырех с половиной тысяч жителей.

Тем не менее, несмотря на запустение, Москва еще не забыла своего главного соперника, и в царском титуле времен «Титулярника» Тверь стояла сразу после Смоленска.

Потом пододвинут, конечно.

____________

Это традиционный отрывок из новой главы моей книги для подростков об исторических регионах России "Царский титул в картинках". Сегодняшняя интермедия посвящена, как несложно догадаться, Твери - https://author.today/work/76682. На книгу, кстати, сегодня скидка.