Чайники, люди, экспертные системы и литература

Автор: Мерлин МаркеллНачал писать ответ на https://author.today/post/11900, но потом ушёл в дебри, и пришлось делать отдельный пост. В общем, начало — про уникальность восприятия каждого конкретного человека, а конец — опять про объективность.

Родился некий человек с уникальным набором генов. Получил уникальное воспитание (даже если он — один из близнецов; всё равно что-то в опыте братьев будет различаться). Попал в уникальную среду. Наблюдал уникальные события — и участвовал тоже.

И если этого человека можно было бы кодифицировать, как программу, то посади миллиард обезьян печатать миллиард лет случайные числа — не повторят код. Такой вот с виду неповторимый объект.

Делает ли вышесказанное восприятие каждого отдельного человека таким же неповторимым, а умение абстрагироваться от личного — невозможным?

Про чайники и человеков

Вот на подставках чайники ручной работы (просто фото из интернетов):

И, знаете, когда создаёшь чайник/подсвечник/фигурку вручную, без применения заливочных форм, шаблонов, штампов — очень тяжело повторить один в один. Если внимательно посмотрите на картинку выше, то увидите, что один чайник больше остальных, у двух — ручка сложнее, а у крайнего правого крышка не такая, как у остальных; у чайников по-разному сделаны вмятины... Пройдёт время, и у одного чайника отколется ручка, другой — покроется внутри чайным налётом и не будет отмыт, третий обернут в полотенце...

Короче говоря, чайники тоже уникальны.

...Но все они всё ещё чайники, то есть предметы для заваривания чая (которые можно использовать и для других целей — но опять же, идентичных). И я знаю, что если я их переверну, не придерживая крышку, то крышка эта свалится. А если тресну их об стену со всей дури — то они разобьются, а который не разобьётся с первого — тот разобьётся со второго.

Простите, что низвожу высокоуровневые организмы, то есть гомо сапиенсов, до уровня чайников, но такова грустная правда. И если вспомнить цитату в оригинальной статье:

Увы, люди не зверюшки. У нас, увы, мозги способны принять и понять огромное количество информации. <...> Потому что человеческая способность к восприятию и созданию своего уникального опыта ГОРАЗДО БОЛЕЕ РАЗНООБРАЗНА, чем у свиристелей.

То можно ответить: да, люди не свиристели. Но и не больше, чем свиристели v.2.0. Как свиристель отличается от ленточного червя по умению обработки информации (ну или даже амёбы), так и человек отличается от свиристеля — только сложностью «механизма». Если в первом механизме миллион параметров, а во втором — сто миллиардов, второй не перестаёт быть механизмом оттого, что его сравнили с первым.

Если кто-то захочет сказать, что у человека-то душа есть, я отвечу, что тогда и у свиристелей есть души, только маленькие. Не хуже и не лучше, только проще организованные.

Про неуникальность и, как следствие, прогнозируемость

Человек тысячелетиями предпринимает огромное количество попыток заклассифицировать себе подобных. Тысячелетиями — потому что 12-знаковый зодиакальный гороскоп уже был известен во времена Древнего Египта. Ну, к XX-XXI векам мы уже шагнули от парапсихологии на уровень просто психологии. Так появились Типология Юнга, Майерс-Бриггс, и да-да, всякие линейки, которыми можно измерять человеков: от теста IQ до шкалы тревожности.

И поскольку в тысяче шкал у человека своё собственное положение, это даёт ему иллюзию уникальности, неповторимости, и как следствие "никто не может спроецироваться в чужой ум".

О'кей. Но эта уникальность сама по себе не делает ваше восприятие невоспроизводимым. То, что тётя Фима двадцать лет назад пролила на вас суп и теперь у вас борщефобия, а у меня её нет, не значит, что я не могу анализировать вашу борщефобскую реакцию.

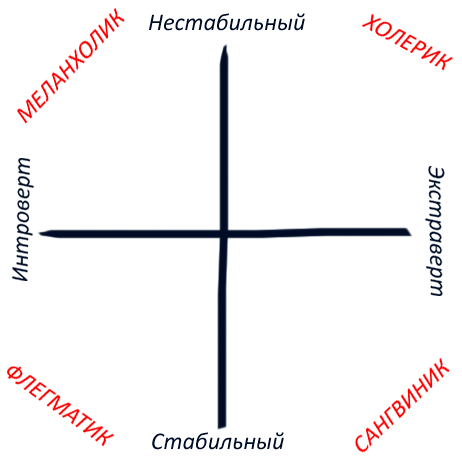

Поговорим о простой классификации, о темпераменте. Вы знаете, что темпераментов четыре (красным шрифтом):

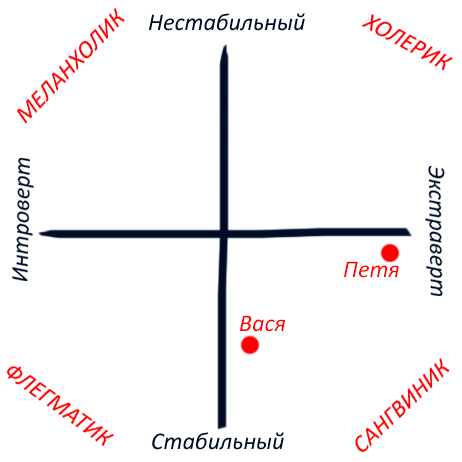

Но поскольку мы подходим к шаблонам с умом, то знаем, что чайники бывают разные. Грубо говоря, Вася и Петя — сангвиники, но Вася более спокойный, и даже любитель бывать один, а Петя более непостоянный и без тусовок жизни не мыслит. См. Васю и Петю на картинке ниже. Они разные, но их всё ещё можно заклассифицировать в глиняные чайники (с оговоркой, что в ситуации N Петя с некоторой вероятностью поведёт себя как фарфоровый чайник, а Вася — как кружка).

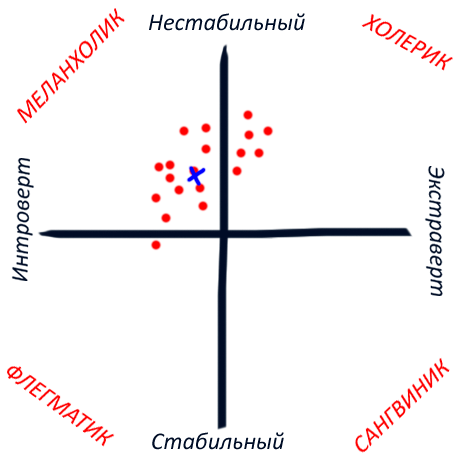

Усложнимся. Я много раз проходил тесты темперамента и часто попадал в разные типы. Потому что схема не работает? Ха! Схема всегда работает, просто надо на неё смотреть более широко.

Есть в тесте вопросы, на которые надо отвечать строго Да/Нет, а для респондента нет «истинного ответа». Например, «Можно ли вас назвать разговорчивым?» (вопрос на экстраверсию-интроверсию). Ну... когда как. А вариантов ответа-то два. Поэтому, ответ выбирается по настроению. На этой неделе я скорее неразговорчивый, а на прошлой был скорее разговорчивый. Хотя уже по манере ответа можно было бы ткнуть один балл в нестабильность, т.е. в ось Y, но тест-то об этом не знает. Итого, получается вот такая солянка вариаций меня (красные точки), из которой, впрочем, можно вывести нечто среднее арифметическое (синий крестик).

Если будем прогнозировать поведение/восприятие/реакцию человека со схемы выше, я возьму в расчёт возможные вариации, но с разным весом. Так, реакция на хамство:

- 60% — ответит вежливо

- 15% — ответит грубо

- 15% — проигнорирует

- 5% — даст в нос

- 5% — переведёт в шутку

Если будут известны дополнительные параметры, как самочувствие, настроение, планы, предшествующие события, фобии, то вероятности переиграются, вплоть до 99% у самого маловероятного.

Внимание! Вышесказанное — это пример. В реальности никто проценты не расписывает, мы все (кто более-менее разумен) делаем это на интуитивном уровне без всяких цифр. Говорю на всякий случай, а то вдруг...

Про экспертные системы

Поговорив про проценты на примере «дачи в нос», я подвожу вас к более серьёзному методу.

Экспертная система (ЭС) — это, упрощённо говоря, искусственный эксперт. Программа такая. Используется в экономике, управлении, медицине и т.д. Поскольку с медициной мы сталкиваемся чаще, давайте говорить о ней.

— Что болит? — спрашивает ЭС.

— Горло, — отвечаю я.

— Проставьте галочки на том, что вас ещё беспокоит.

Выдаёт список, ставлю галочки напротив «жар», «кашель»... Система высовывает градусник.

— Засуньте в подмышку.

Проходит несколько минут.

— Уберите градусник. Откройте рот, скажите А.

Открываю, говорю. Камера заглядывает мне в рот и светит фонариком. Потом система думает, анализирует собранные данные: какой диагноз наиболее вероятен?

— У вас вирусный тонзиллит, — выносит ЭС свой вердикт.

Но диагноза мало. Как его лечить? ЭС также учитывает, что могут быть равно- или почти равновероятны два диагноза; принимает в расчёт возможность осложнений при лечении — на основе данных о возрасте и поле пациента, о состоянии его внутренних органов (например, больная печень — такой-то препарат уже не будем выписывать), об аллергии... Базируясь на анализе, система также выдаёт рецепт на лекарства.

Я описал идеальный вариант, потому что пока ЭС не высовывают градусников и не измеряют наличие налёта на миндалинах, а записывают данные «со слов пользователя», и тот может их исказить. Вживую-то врач может и лимфоузлы оценить, и лёгкие послушать. Впрочем, не удивлюсь, узнав, что прогресс дотянулся и сюда.

Вообще, вживую из медицинских систем я видел только простенькую диагностику на майлру, можете потыкать кнопки, чтобы получить представление. Только не лечитесь по ней, прошу.

Может ли ошибиться экспертная система? О да. Ровно настолько же, насколько может ошибиться живой эксперт, в нашем случае — врач. В этом случае в систему вносятся правки (как и живой врач запоминает «нетипичный случай»), и она становится более точной. Чем больше критериев оценивает система — тем выше точность.

- Предположим, система первого поколения имеет малую базу инфекций (т.к. остальные науке на данный момент неизвестны) не умеет проворачивать фишки вроде самостоятельного измерения температуры. Её точность — 80%.

- Система второго поколения имеет расширенную базу, измеряет температуру, собирает налёт с гланд и тут же его анализирует. Её точность — 95%.

- С ходом времени системы будут учитывать всё больше критериев, что доведёт точность до 99,99%. Оставим 0,01% на новые вирусы, которые могут мимикрировать под уже известные.

А точность, дамы и господа, для экспертной системы — то же самое, что для рецензента/отзовиста/члена жюри объективность. 100% недостижимы, но нужны ли они, если даже начиная от 80% мы уже получаем полезность?

Про литературу

Теперь, когда вы получили эти потоки информации из, казалось бы, несвязанных областей (про чайники, темпераменты и экспертные системы) я приведу все эти темы к следующим

Во-первых, сам человек — это система, сложная и высокоорганизованная, но система. (И если у кого-то возникла реакция «а вот я нифига не система, я хаотичный и непредсказуемый — это тоже предсказуемо).

Во-вторых, любое поведение/явление прогнозируемо и любой объект/факт оцениваем. Если прогнозируемо/оцениваемо с малой степенью достоверности, значит, имеет место нехватка критериев. Увеличиваем количество критериев (рост опыта эксперта) — увеличиваем достоверность. Литературное произведение — это объект, как и всё иное во вселенной, а значит, он также оцениваем.

В-третьих, если 100% достоверная оценка человеком невозможна, это не значит, что она необъективна. Существует степень объективности, и в идеале эксперт (ну или отзовист-любитель, что уж там), стремится к повышению степени. И «рассказ УГ, мне не нраица», «рассказ УГ, потому что А и Б», «рассказ УГ, потому что А, Б, В, Г и Д» — это разные степени объективности.

В-четвёртых, для повышения объективности оценки гуманитарного явления (то, что линейкой не измерить), необходимо абстрагироваться от эго. Стать на минутку не человеком, а ЭС. И вот для чего я описывал темпераменты — чтобы показать, что все люди разные, и что можно научиться понимать, что в голове у этих «разных», т.е. получить дополнительные критерии. Надеюсь, что вы улавливаете, что всё сложнее, чем четыре темперамента. И для абстракции надо понимать, где «мои личные задвиги» (т.е. обусловленное генами, воспитанием, опытом), а где нет.

Ну а насчет «Воспитанники инкубатория „литинститута“ <...> не виноваты, их так учили» — запишите этих «воспитанников» в ранг недостоверных экспертов, да и всё. Не надо оценивать явление объективности по трём воспитанникам, не умеющим думать без авторитета. И вообще, то, что все объективисты мерят увиденное синей занавеской своего профессора — стереотип в стиле «все русские алкаши».

Итак, я могу любить хрень, но в то же время понимать, что это хрень, и почему это хрень.

Внезапный вывод

Если бы мы с вами всё-таки достигли 100% степени объективности, у всех произведений было бы не более одной рецензии или отзыва. Потому что зачем писать что-то ещё, если до тебя уже всё рассказали так, что лишней буквы не воткнуть? Будет ли интересно читать несколько одинаковых отзывов, пусть даже написанных разными словами?

Поэтому, да здравствует доля субъективности — с ней интереснее!

Но только доля, не больше.