Большой богатый Новый Город

Автор: Евгений КрасПро Великий Новгород пишут часто, но на мой взгляд, несколько бестолково. То есть обычно это какой-нибудь одинокий камушек из мозаики. Вот, например, история про то, как шли это себе «татаро-монголы» к Великому Новгороду, шли, дошли до того самого Креста, а потом вдруг остановились, да и пошли вдруг совсем даже восвояси. Очень все любят эту историю. Она хороша тем, что каждый в ней находит что-то своё. Представители самого прибыльного коммерческого предприятия в нашей стране после нефте- и газо- качателей (я имею в виду РПЦ), разумеется, расскажут вам про какого-нибудь святого иноземного заступника нашей страны. Мол – это всё благодаря ему, или вовсе его изображению. Хотя, честно сказать, что-то не слышал я ничего про то, чтобы кто-то из иностранцев когда-то за нас заступался. Сами как-то всегда справлялись с напастями, да ещё и другим помогали. Любители инопланетян с древними катастрофами расскажут про жуткое землетрясение или цунами, которое вдруг накрыло Великий Новгород. Есть и менее драматичные варианты. Всех не перечислить.

Кроме историй про «иго» есть и другие очень правдивые и точные истории про эти места, не менее захватывающие. Общее у них только одно – доказательная база либо слаба, либо вообще отсутствует, как таковая. То есть, что здесь было на самом деле, мы знаем довольно поверхностно. Поэтому и я не хочу сильно углубляться и тем более строить свои «теории», чтобы не походить на всё знающих историков с попами. Просто попробую посмотреть, что нашли археологи. Вдруг чего-нибудь увижу интересное.

Несмотря на то, что раскопки в городе ведутся довольно давно, раскопали ещё очень мало. Прямо чуть-чуть поцарапали кое-где по верхушкам. На сегодняшний день даже время появления города лучше считать датой весьма условной. Сейчас правильнее сказать только то, что тот или иной район города начал заселяться вряд ли ранее какого-то там века. Самое главное, что найдено археологами – это, разумеется, берестяные грамоты. Именно они точно и недвусмысленно сказали нам, что грамотность у русских была практически поголовной в те далёкие времена. Здесь для тех, кто всю жизнь ищет для нас за бугром всевозможных учителей, вышел большой облом. Особенности почвы сильно подвели. Но в других местах страны с почвой не так хорошо, поэтому они радостно сообщают, что там-то точно русские щи лаптем хлебали. Только в Великом Новгороде было исключение и то, потому что там иностранцы бывали. Я, правда, не очень понял, какое отношение к русской грамотности имеют иностранцы? По крайней мере про записки на бересте, написанные на иностранных языках, я не слышал. Только на русском.

Но не только записки на бересте сохранила нам уникальная земля. Органика археологам вообще редко попадается. Так что здесь вообще место очень хорошее для науки. Именно органика много чего может добавить к нашем знаниям о прошлом. Те же грамоты вот что могут означать, кроме того, что они вообще есть? А говорят они о том, что грамотность не просто была и была распространённой, а была ещё и системной. Высокоорганизованной то бишь. Ей занимались специально выделенные люди в широких масштабах. Ведь записки писали не только большие дяди с тётями, но и дети малые. Лет с семи, или около того. Вот и думайте, с какого возраста детишек на Руси учить начинали в 10 веке, как минимум… Ещё замечу, между прочим, что до 14 включительно. А вот что случилось дальше… С этим сложнее.

Что ещё нам дают находки из органики? Вот посмотрите:

Если кто не понял, что это такое, то поясню – это обломок деревянной детской лошадки на колёсиках. Детишек очень любили и тогда. Делали для них высокотехнологичные игрушки. Ведь колёсики означают наличие стальных осей. Дорого, однако. А это значит, что жили весьма сытно и зажиточно. И это как минимум с 10 века по 14 век включительно. Водились деньжата у людей и немалые. И ещё замечу, что деньжата весьма разные. В смысле по происхождению разные. Денежная система была очень сложной и запутанной, а это означает, что какого-то особого единства во власти в нашей стране всё же не наблюдалось, хотя вроде бы все входили в «Золотую орду». Вот слитки серебра под названием «гривны», которые были в ходу в качестве платёжного средства:

Слитки были местные – это образец №2. Были и чужие. В качестве примера здесь есть слиток из Чернигова под №3 и из Киева под №4. Были и «рубли», как куски от гривен. Совсем недавно выяснили с помощью записок на бересте, что «золотник» был не только мерой веса, но и денежной единицей. Кстати, золото тоже было в ходу. Археологи со справедливой гордостью похвалились тем, что нашли там половинку золотой монеты. Вот она и её целый вариант для сравнения:

Серьёзные массы приходилось торговым людям носить с собой, однако. Наверное, поэтому и сумки-кошельки были соответствующие. Хотя, может быть это женские сумочки:

Те же записки вообще-то сказали и о том, что денежный оборот вполне мирно соседствовал с натуральным обменом. То есть в качестве платы, или залога, или ещё чего вполне могли использоваться, например определённые объёмы зерна. Что понятно – вряд ли под Новгородом сельское хозяйство было очень стабильным источником дохода из-за климата. Поэтому и зерно было в цене. Особенно в плохие годы.

То есть никакого единства в стране на самом деле не было. Ведь единство страны предполагает и единую денежную систему прежде всего. Иначе с налогами будет полная неразбериха. И это в период с 10 по 14 век. Что ещё нашли археологи из того, что может «пролить свет» на жизнь людей в те времена? Очень интересны в этом отношении ювелирные украшения. Дело в том, что они ведь показывают нам не только уровень состоятельности отдельных граждан, но и уровень технологии в части обработки металлов. Вот женский перстенёчек, который носили постоянно, судя по износу:

А вот шикарная заколка для плаща:

То есть, если нужно Заказчику, то можно было сделать и что-то весьма тонкое и сложное. Есть ещё одна категория находок, которая может рассказать об уровне технологий – это замки и ключи от них. Чаще всего, разумеется, находят то и другое по отдельности, но бывают исключения. Вот замок в виде лошадки и ключ к нему:

Говорят, что такие замки делали в Волжской Булгарии, но это не означает, что только там. Именно этот замок может быть и местного производства. Вывода два – лихих людей было довольно много, и технологическая с конструкторской мыслью были на Руси высоко развиты уже в 10 веке. Грамотность всё же давала свои плоды.

Но навороченная ювелирка это исключение всё-таки, да и замки скорее всего были штучным товаром. А вот как дело было на общем бытовом уровне? В смысле для широких слоёв населения? Нашёл картинку, которая на мой взгляд отражает именно эту сторону жизни. Это просто мужской кожаный пояс:

Некоторые штучки, явно предназначенные для того, чтобы украсить себя-любимого на сегодняшний день настолько забыты, что вообще довольно сложно сказать, как их носили. Вот такое совершенно потрясающее украшение:

Вот как оно стало выглядеть после того, как побывало в золотых руках реставраторов:

Итак, многофигурная композиция, на которой мы видим одного человека с гуслями и двух слушателей. Точно, что не подвеска – ушко внизу. Это к нему что-то подвешивали. А сама штуковина была к чему-то пришита. Очень интересно. И не я один на неё обратил внимание. Сейчас почти точные копии этой ювелирки можно купить у ювелиров. Может даже не для того, чтобы носить, а для того, чтобы смотреть на неё, придумывать варианты её использования и думать о скоротечности жизни.

Хочу заметить, что такие же украшения делали не только из металлов. Вот что-то типа медальона, который точно куда-то пришивался, но сделанный из дерева:

На нём изображён какой-то очень сложный символ, практически наверняка связанный из нескольких символов рунического письма. Но христианская церковь, уничтожая у нас следы старой веры, постаралась на совесть, и в результате вряд ли можно восстановить в точности, что это всё означало.

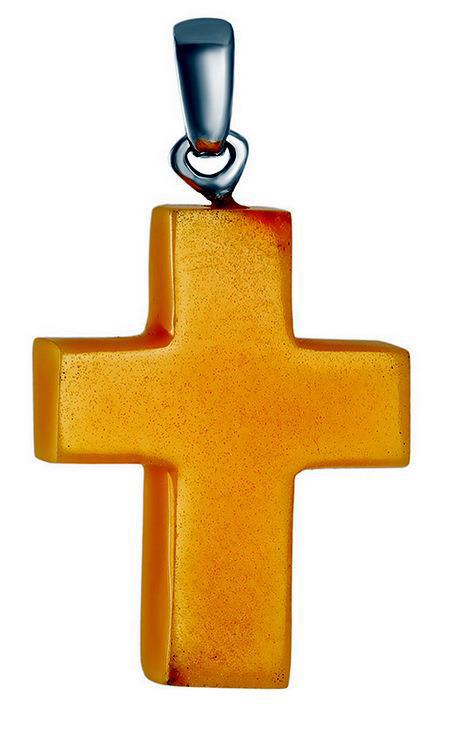

Ещё один интересный элемент имеется среди находок. Вроде бы эти штуки относятся к культовым вещам, но они же являются и ювелирными украшениями одновременно. Я про крестики. Среди них большая часть (из поздних) вообще-то ничем особо не примечательны – просто православные кресты. Сейчас такие же можно купить чуть не везде. Но вот более ранние куда интереснее. Они симметричные и часто безо всяких распятий. Некоторые сильно напоминают стилизованную птицу. То есть поневоле возникает вопрос – а насколько они вообще имеют отношение к христианству? Ведь крест, как символ, намного старше этой ведической секты на самом деле. Это был символ солнца. И особо в этом плане конечно же выделяются крестики, сделанные из «солнечного камня» – янтаря. Они выглядят не по-христиански. Фотографий показать не могу, не нарушая авторских прав, но вы можете посмотреть их сами – чуть ниже ссылку дам. Сейчас делают «копии» таких древних крестиков, но вертикальную палку на них вытягивают, и они становятся похожими на католические кресты. Вот такой современный крестик:

Видите? А настоящие чаще всего симметричные. Это не кресты-распятия, а просто кресты из солнечного камня. Кресты – символы солнца. Их на сегодня найдено аж 34 штуки! Довольно распространённая была штука, с учётом малой площади раскопок.

И всё же это всё так – мелкие подробности далёкой жизни, которые мало что нам сейчас могут дать для осмысления ситуации. Куда больше могут сказать другие вещи. Вот что стоит дорого, а менять приходится часто? Что может очень веско характеризовать уровень жизни людей? Вообще-то много чего на самом деле. Я выбираю обувь. Точнее кожаную обувь. Среди широкой публики с подачи историков сейчас сложилось мнение, что большая часть населения на Руси шагало по земле-матушке в лаптях. Однако сейчас исследователи уверенно говорят о том, что на самом деле такая «мода» утвердилась у нас относительно недавно – примерно с 16 века. А до того русичи предпочитали кожу. Именно её остатки и находят во время раскопок в Великом Новгороде. С лаптями явная напряжёнка. То есть их просто нет совсем.

Если не верите, то можете сами посмотреть. В базе данных археологических находок отдельных деталей всевозможных сапог, туфелек, ботинок двести с лишним страниц (её можно посмотреть вот по этой ссылке: https://www.novsu.ru/archeology/db/i.926601/?field_region=&field_rajon=&field_naspunkt=&field_pamjatniki=&field_excavation=&field_material=&field_category=&field_name=&field_year=). Кстати, подавляющее количество этих образцов сделаны на правую и на левую ногу отдельно. Абсолютное большинство находок – это отдельные детали обуви, но есть и полные комплекты, из которых можно восстановить изначальный вид древних образцов. Наверное, именно это и сделали реставраторы, иначе откуда в сети вот такие фотки:

Получается так, что перед нами ботинок горожанина, два детских сапожка и высокий сапог, живо напоминающий те, которые носили более поздние времена мушкетёры у Дюма. Может хозяин этого сапога тоже имел отношение к военному делу? На «реконструкциях» средневековых дружинников я что-то таких сапог не видел, между прочим. Но всё же не эти образцы мне показались самыми интересными на самом деле. Вот ещё одна картинка с реставрированной обувью из Великого Новгорода:

Вот такое носили русские модницы в период с 10 по примерно 14 век. Не слабо так, да? Замечу, что в такой обуви по грязи шлёпать не получится. Это обувь для ровной чистой поверхности… мощёной поверхности. И такая поверхность в Новгороде была видимо практически везде. Да – речь идёт о деревянной мостовой Великого Новгорода. Вот эта мостовая на срезе земли в раскопе:

Там даже проставили цифирки – можно точно посмотреть, как менялась эта мостовая со временем. И это очень интересно на самом деле. Обратите внимание на то, что в 10 веке и даже в начале 11 века в этом месте никакой мостовой не было. Она появилась только в 12 веке и была поначалу достаточно простенькой. Это можно утверждать уверено – достаточно вспомнить об уникальной способности местной земли отлично сохранять органику. Всё достаточно добротно стало в 13 веке. А давайте вспомним, что на Руси происходило в этом самом 13 веке? Ага. Сначала та самая «битва на Калке» и последовавшее за ней «нашествие татаро-монгол на Русь» закончившееся пресловутым «игом», которое «отбросило развитие Руси» на много-премного лет назад. Странно, но именно во время этого самого «отброса назад» мостовая выглядит очень добротно. Куда капитальнее и тщательнее всё сделано, особенно по отношению к тому, что было до того… А вот в то время, когда Русь «сбросила с себя проклятое иго» и вроде бы начала усиленно догонять «процветавшую» и офигеть какую развитую Европу, с мостовой стало вдруг очень плохо. Практически вообще никак… и как этот весьма наглядный факт объяснить? А может всё же в школьных учебниках написано что-то не то? Что же это за развитие такое, при котором городские власти вдруг перестали заботиться о городе и о своих гражданах? Судя по мостовой, времена «проклятого ига» выглядят куда привлекательнее с точки зрения экономики и общественного развития вообще-то.

Ну, и ещё один интересный штрих. Назовём его «делом о каменных саркофагах». Начали, это значит, копать археологи в Юрьевом монастыре, да и наткнулись нежданно-негаданно на шесть каменных саркофагов 12-13 веков. В таких хоронили «лучших людей» и в других городах Руси. А вот и само это место на фотографии:

Вообще в Великом Новгороде на сегодняшний день нашли уже 15 каменных саркофагов. Говорят, что часть из них использовалась повторно. То есть к уже имеющемуся телу подкладывали другое из той же семьи. Есть и другие интересные подробности. Все шесть вновь обнаруженных саркофагов были одинаковыми, сделанными каждый из шести массивных каменных плит. Крышка такого саркофага весит около полутора тонн. Расположены на входе они так, что все вместе они образуют лестницу, по которой можно войти в здание. То есть крышка верхнего саркофага совпадает по высоте с полом церкви, а каждый последующий расположен ниже предыдущего. Получается, что люди, посещая церковь, всякий раз входили туда по гробам. Интересная традиция… у нас, на юге, такое не практиковалось. Скорее даже наоборот – на то место, где был под землёй расположен гроб с покойным, наступать вообще было нельзя без особой нужды. Может быть, всякий раз, входя в церковь, нужно было провести какой-то обряд по поминовению усопших? Хотя, в принципе, манера хоронить людей под полом церквей у христиан – дело вполне распространённое и нормальное.

Все покойные были завёрнуты в бересту, что может быть отголоском более ранней традиции. Может и ткань тоже была, но она не сохранилась. На ногах у всех женщин были высокие сапоги, а мужчины были обуты, по словам археологов, в «погребальную обувь». Не знаю, что это за обувь такая. Никаких сопутствующих предметов при покойных не нашли. Только на одном теле были обнаружены серебряные серьги или височные кольца. Вот фотка захоронения:

Всем покойным было больше 50-ти лет и общее состояние костей говорит о том, что они вели здоровый образ жизни и хорошо питались, что в общем-то ожидаемо. Никаких надписей не обнаружили. То есть все и так хорошо знали, кто здесь похоронен.

Было вскрыто пять саркофагов. С шестым возникла проблема – он оказался закрыт более поздним фундаментом. То есть получается, что про покойных решили просто-напросто забыть. Что-то серьёзное произошло на Руси в начале 19 века. Ведь при вскрытии пола в церкви нашли штукатурку с древними фресками, которая была сбита по приказу тогдашнего архимандрита Фотия. Заметим – фрески не закрасили даже, а вообще всё срубили, покрошили в мелкую труху. Поневоле возникает вопрос – а что такого крамольного было изображено на стенах монастырской церкви, что пошли на такой очень недешёвый и очень радикальный шаг? И почему к старым захоронениям отнеслись так неуважительно? Ведь при церкви были и другие каменные саркофаги, в которых точно были похоронены служители божии. С чего бы их тоже скрыли и обезличили?

Из всего этого можно сделать очень предварительный вывод о том, что Новгород Великий наибольшего расцвета и процветания достиг именно в период так называемого «ига». И это касалось не только экономики, но и других областей человеческой жизни. Например, резко возрос образовательный уровень населения. Падение же уровня жизни наступило тогда, когда это самое «иго» было сброшено… такие дела, ребята.