Народное полирование, фартины и качели

Автор: Олег ВоляПродолжаю рыть информацию по эпохе моего альтернативного Пугачева. А точнее по питейным заведениям и кабакам. И замысловатым образом выхожу на такую цитату из указов Петра Первого:

Хотя притом и некоторыя забавы бывают, и то чинится по окончании духовныя службы для народного полирования, а не для какого безобразия, а до окончания церковныя службы и крестнаго хождения оное <питейную продажу> чинить запретить. Указ 27. 9. 1722

Я не смог дальше читать пока не разобрался что же это за "полирование" такое? А это оказался характерный для Петра новояз. Он часто употреблял иностранные слова записывая их русскими буквами. В данном конкретном случае, имеется прямая калька с французского:

polirглаг. - просвещать; смягчать (нравы); прививать навыки жизни в обществе; выправлять; отделывать; отшлифовывать; оттачивать (стиль и т.п.)

Общий смысл указа в том, что дозволяются всякого рода гуляния, песни, пляски и игры, (против чего очень возражала церковь считая любое веселье сатанинскими кознями) но с определенными правилами поведения и под присмотром полиции. С того указа по Москве места гуляний регламентировались и регулировались.

В делах Главной Полицеймейстерской канцелярии находится список «Кто содержал в 1757 г. в неделю Святой Пасхи круглые качели для увеселения народа» (Отрывок. Всего было 37 позиций)

1. Дому лейб-гвардии Измайловского полка прапорщика Петра Никитича Павлова служитель Михайло Минаев, за Ильинским кружалом во рву 2 качели.

2. Купец Агафон Андреев Санин, на Мясницкой у Егупьевского кружала 1 качели.

3. Дому статского советника и Судного приказа Главного судьи Ивана Ивановича Юшкова служитель Никита Широкой, у Ильинского кружала, что во рву 3 качели.

4. Корчемной канцелярии копиист Николай Безчаснов, у Ильинских ворот во рву 1 качели.

5. Вотчины его высокопревосходительства генерал-лейтенанта, генерал-полицеймейстера, действительного каммергера Алексея Даниловича Татищева, оброчный крестьянин Федор Иванов, на Моховой площадке у фартины, что на Сапожке, 6 качелей.

Шесть качелей? Это где так веселились? Что за Моховая площадка у "фартины" на Сапожке?

Выяснилось что Сапожком, Сапожками или Сапожковской площадью называется пространство между Кутафьей башней Кремля и Моховой улицей! (Само собой Манежа там еще не было и все пространство было свободно) То есть Сапожок - одна из центральных площадей Москвы.

Такое оригинальное название площадь получила в 17 веке - так назывался трактир "Под Сапожком". А он в свою очередь получил его по храму Николы в Сапожках. Дело в том, что на храмовой иконе Николай, святитель Мирликийский, угодник и чудотворец, был изображен в одеянии, из под которого выглядывал носок сапожка. Деловитый трактирщик не преминул защитить своё владение от невзгод, укрывшись святым сапожком!

На картине видно, что это был необычный храм - о двух шатрах. Москвичи XVII века очень любили ассиметричные фасады - это придавало строению живописность и сказочность. К сожалению в 1830-ых годах церковь разобрали.

Ну, а "фартина" (фортеция, фортификация) это из контекста сама Кутафья башня.

А что же с качелями?

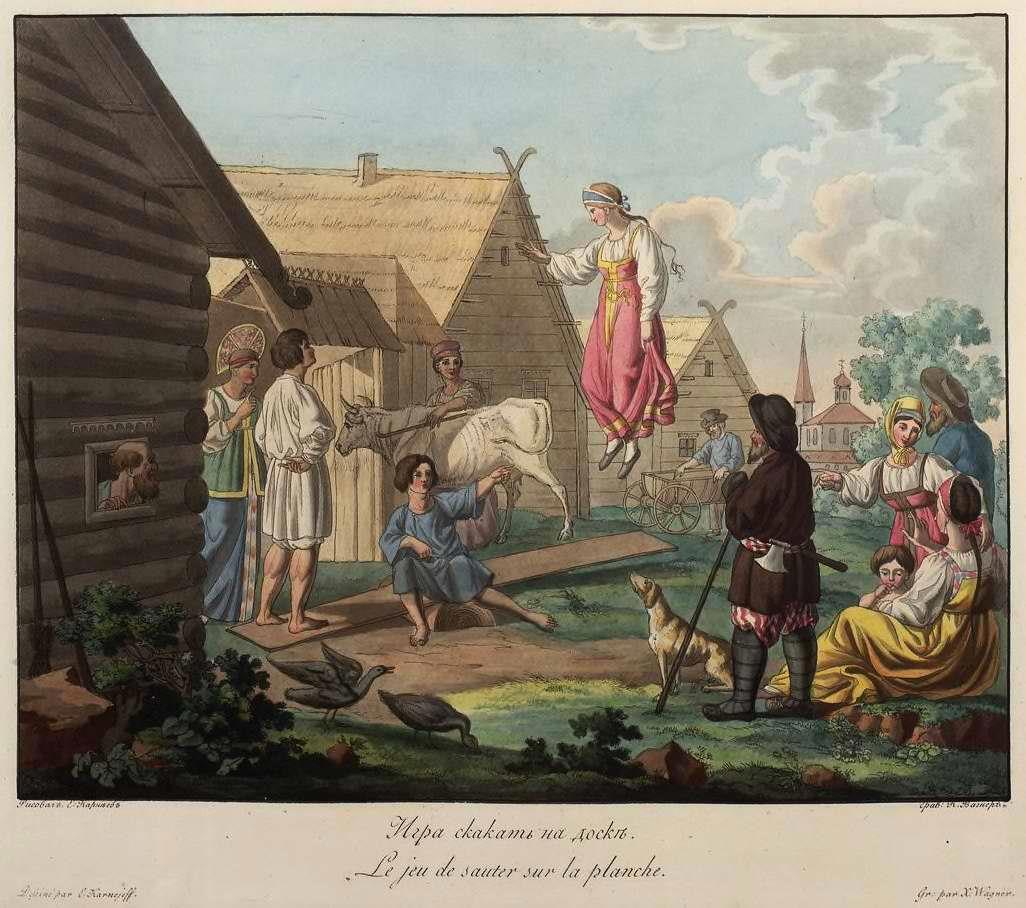

«Скакухи»

Проще всего было организовать веселье на «скакухах» - самом древнем виде русских качелей. Всего-то и надо: перевернутый на бок чурбан да добротная доска. «Скакухи» - чисто девичье развлечение, во время которого можно было показать всему селу свою ловкость, проворство, да и другие качества. Тогда уж точно в девках не засидишься! Девчата старались не только подпрыгнуть выше всех, так еще и замысловатое «па» во время прыжка выполнить. Каждая из фигур имела свое название, перекликающееся с процессами ткачества, шитья одежды или работы по дому: «сновать» (пряжу), «черепья собирать», «ткать», «кроить», «шить», «землю мерить» или «полотенца дарить». Понятно, что чрезвычайно важно было не только выполнить «па», но и приземлиться на доску. Страшновато!

«Бегунки»

Устанавливали пятиметровый столб, на верхушке которого крепили крестовину на штыре. На свободно вращающуюся крестовину надевали веревки, которые оканчивались петлей или сиденьем. Кататься на таких качелях-каруселях можно было по-разному. Например, схватиться за петлю, бежать-бежать-бежать по кругу, а потом, поддавшись центробежной силе, поджать ноги и катиться. Более «благородный» вариант» - все усаживаются в петли, а кто-то один раскручивает качели при помощи длинной рогатины, тем самым поднимая публику высоко над землей.

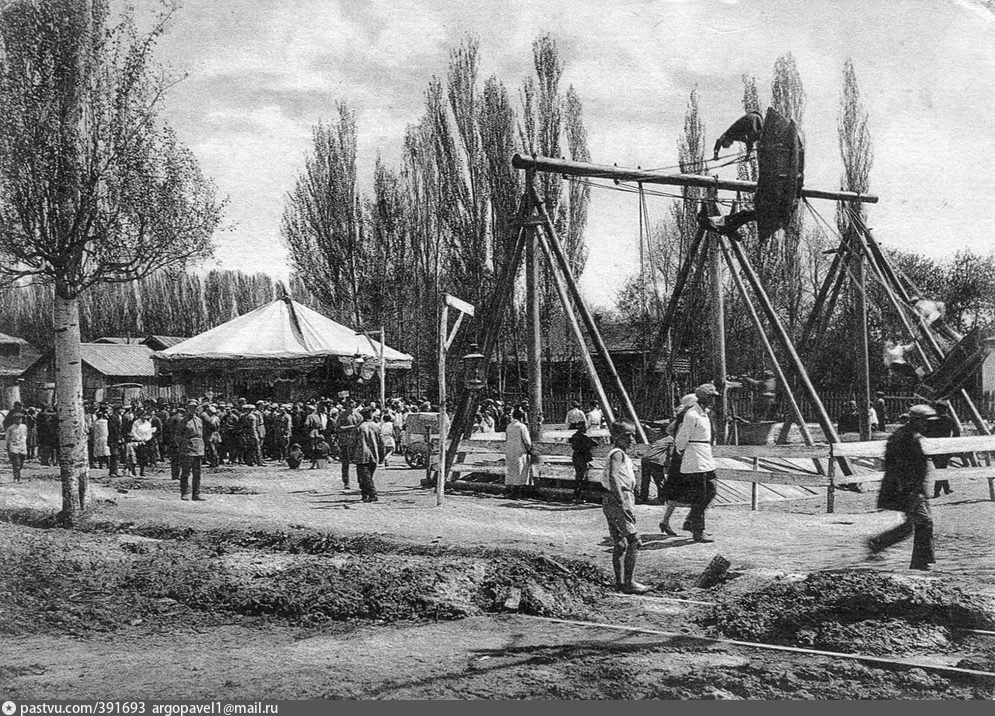

«Круглые» качели

Непростое сооружение - эти «круглые» качели. В землю врывали два столба, на высоте человеческого роста закрепляли между ними вал. На концах вала, параллельно земле, прибивали длинные доски, а сами доски на концах соединяли короткими дощечками-сиденьями. На качели усаживалось по два человека с каждой стороны, а в движение устройство «вверх-вниз» приводили два неслабых парня. Этакий предтеча колеса обозрения.

Ну и конечно обычные качели:

И что бы к этой теме не возвращаться добавлю еще и предтечи каруселей:

Это называлось "кружало"

Чисто зимнее развлечение. Принцип понятен. На оси укреплялись длинные жерди, к концам которых прикреплялись санки. Кто то, ближе к центру, раскручивал эту конструкцию, а пристегнутые на периферии получали удовольствие от быстрой еды (и кувырков в снег)

Ниже картина современника и очевидца эпохи, Скородумова Гаврила Ивановича - «Гулянье на пасхальной неделе в Санкт-Петербурге» 1790 г. По центру "круговые качели". Справа классические карусели, правда ещё с ручным приводом.

Извините, если гружу вас лишней информацией. В текст попадает только малое количество случайно откопанного. А порой очень жаль, что не не нужно по сюжету :)

Источники: