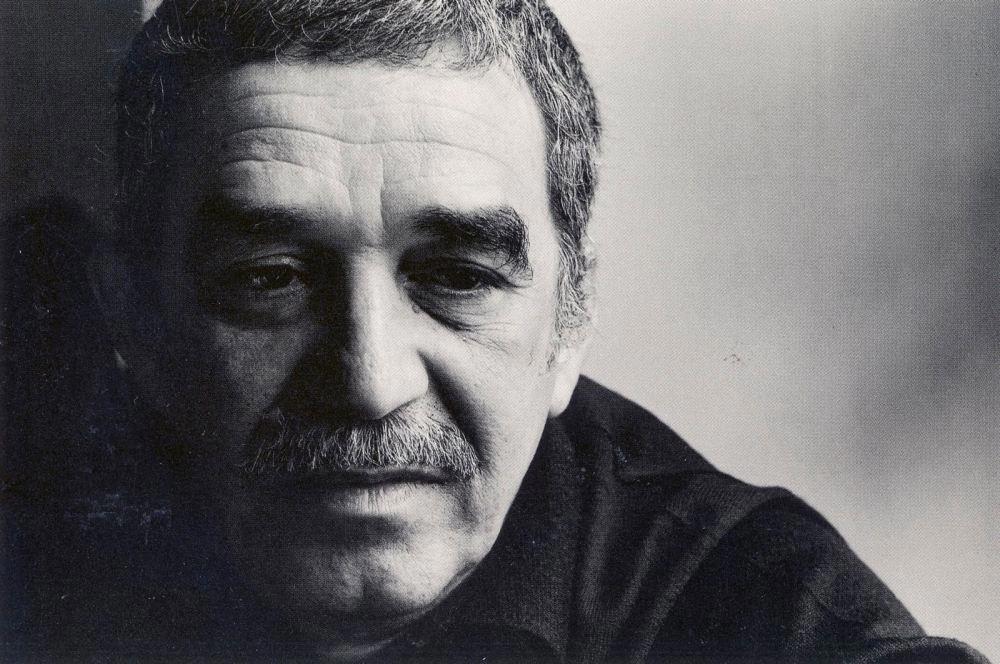

ПИСАТЕЛЬ ДНЯ. Габриэль Гарсиа Маркес (6 марта 1927 — 17 апреля 2014)

Автор: Анастасия Ладанаускене

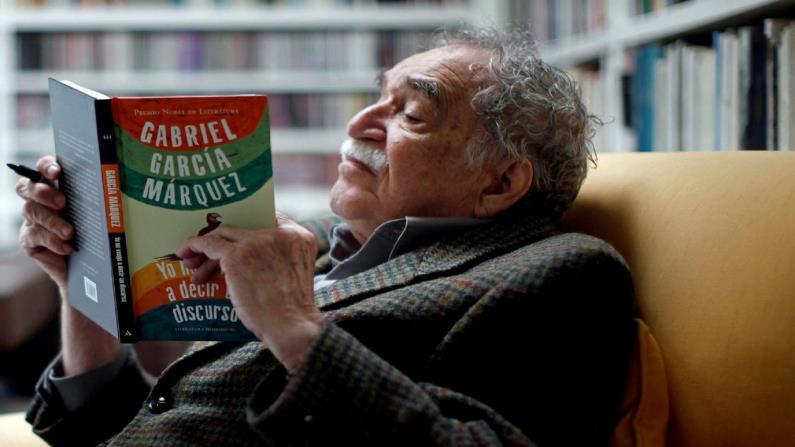

Габриэль Хосе де ла Конкордиа «Габо» Гарсиа Маркес — колумбийский писатель, журналист. Лауреат Нобелевской премии (1982). Великий маг слова.

Цитаты

Гарсиа Маркес — не тот писатель, который нравится мне больше всех, но, во всяком случае, он мне нравится. Разумеется, он нравился бы мне гораздо больше, если бы не был мною самим и не должен был писать книги.

Я всегда хотел сочинять мыльные оперы. Для людей вроде меня, желающих единственно, чтобы их любили за то, что они делают, мыльная опера гораздо эффективнее романа.

Призвание художественное — самое непостижимое из всех, требующее полной отдачи и не обещающее ничего взамен.

Я думаю, что в ремесле писателя скромность — добродетель излишняя. Потому что если ты намерен писать скромно, то и останешься писателем скромного уровня. Стало быть нужно вооружиться всем честолюбием мира и поставить перед собою великие образцы. В конце концов, учиться писать на великих образцах — для меня это Софокл, Достоевский... А раз так, зачем стараться писать хуже, чем эти великие художники? Задача состоит в том, чтобы попытаться написать лучше, чем они.

Для меня учителя — это те люди, которые оказали влияние на становление личности, выбор жизненного пути, развитие способностей и наклонностей. Таких людей в моей жизни было немало. Прежде всего, это мой дед по материнской линии полковник Николас Рикардо Маркес Мехия. Дед был искусным ювелиром, изготавливал из золота рыбок, кольца, цепочки, браслеты и многое другое. Я рос в его доме. Он многому научил меня, рассказывал о гражданских войнах, в которых участвовал, растолковывал явления природы. Я просто засыпал его вопросами о значении того или иного слова, и дед часто был вынужден обращаться за помощью к словарю. Не было такого случая, чтобы он не удовлетворил ненасытное любопытство внука. Полковник Маркес — единственный из моих близких, кто понимал меня. В детстве и юности я много фантазировал, сочинял, придумывал события и несуществующих друзей, убеждал всех, что тяжело болен, хотя на самом деле был здоров. Мне хотелось сделать жизнь интереснее, разукрасить её яркими красками. За это меня ругали, называли вруном и болтуном. Только дедушка никогда не осуждал мои фантазии. Наверное, он разглядел в маленьком лгунишке будущего писателя. Однажды, показывая кому-то нарисованные мною комиксы, дед сказал: «Он сочиняет истории с пелёнок». Когда он умер, мне было восемь лет. Вся моя писательская работа — это попытка описать, понять то, что произошло со мной и окружающим меня миром в те самые восемь лет.

Другой человек, которого я также могу назвать своим учителем, — мой лицейский преподаватель испанского языка и литературы Карлос Хулио Кальдерон Эрмида. Я был его любимчиком. Дон Карлос был в лицее префектом дисциплины, и когда мне за очередную выходку полагалось строгое наказание, он сажал меня за парту и приказывал... написать рассказ к завтрашнему дню. Именно он натолкнул меня на мысль писать. Ему я показывал свои стихи, и по его инициативе мои поэтические творения напечатала лицейская литературная газета. Все эти стихи я посвящал своей тогдашней возлюбленной. Также благодаря Кальдерону одно из моих стихотворений опубликовала «Эль Тьемпо». Мой лицейский учитель был первым человеком, которому я подарил экземпляр своей первой книги «Палая листва».

Если говорить об учителях в литературе, то тут я могу назвать четыре имени. Вообще литературное влияние — крайне занимательная вещь. Она давно интересует меня. Когда я был совсем ещё юным, мне попал в руки сборник рассказов Кафки «Метаморфозы». Я пережил настоящий шок, читая эту книгу. Помню, я подумал: «Вот оно! Если это и есть литература, значит, стоит писать». Кафка показал мне, что то, что я считал запрещённым, недопустимым в литературе, на самом деле можно и нужно делать. Я взял бумагу, ручку и сел писать. Под влиянием Кафки родились мои первые рассказы. Сейчас их постоянно включают в антологии моих произведений. Я не одобряю этого, поскольку мои первые литературные опусы излишне интеллектуализированы и не имеют ничего общего ни с моей жизнью, ни с реальностью в целом. Это было не то, что я хотел сказать людям.

Многому научил меня и Уильям Фолкнер. Точнее, он подтвердил мои собственные умозаключения. Описываемый им мир невероятно похож на тот, о котором хотел написать я. Фолкнер рассказывал о жизни на юге США. Эти места имеют много общего с посёлком Аракатака на карибском побережье Колумбии, где я появился на свет. Пастбища, пальмы, крытые цинком крыши домов, железнодорожные вагоны — всё это есть и на юге Штатов, и в моих родных краях. Дело в том, что Аракатаку построила знаменитая «Юнайтед фрут компани», и она принесла с собой американский быт, образ жизни, саму атмосферу южных штатов, которые, кстати, долгое время были латинскими — они принадлежали Мексике, пока во второй половине ХХ века их не отхапали гринго. Так что Фолкнер с его Йокнапатофом, несмотря на пропасть между латиноамериканским и североамериканским миростроем и мировосприятием, тоже часть моего микрокосма.

Было ещё одно, я бы сказал странное влияние — со стороны Вирджинии Вульф. Её проза отличается фантастическим, невероятно острым ощущением мира и всех вещей, наполняющих его. И главное, поразительным ощущением времени. Она запечатлела самые что ни на есть конкретные, реальные секунды, минуты, часы, дни, но вместе с тем сохранила слепок целой вечности. Её книги помогли мне писать.

И есть ещё одно имя, которое я не могу не назвать. Это никарагуанский поэт Рубен Дарио. В его стихах — неповторимый, магический мир Карибской Америки. Я играл поэзией Дарио и стихами многих карибских народов в «Осени патриарха» — главной книге моей жизни. На мой взгляд, Дарио — самый типичный поэт для эпохи великих феодальных диктаторов. Он был незаменим для меня при написании книги о Патриархе, на протяжении всего романа я обыгрывал удивительный язык его стихотворных творений. Без него не было бы романа.

Габриэль Гарсиа Маркес в детстве

У меня такое впечатление, что я стал писателем после того, как понял: ни на что другое я не гожусь. У моего отца была аптека, и, естественно, он хотел, чтобы я стал фармацевтом и со временем его заменил. А у меня было совершенно иное призвание: я хотел стать адвокатом, потому что в кино адвокаты всегда побеждают, выигрывая в суде самые безнадёжные дела. Тем не менее уже в университете, куда я поступил, преодолев многие трудности, я понял, что не гожусь и в адвокаты.

Я начал писать рассказы, и в тот момент действительно не имел ни малейшего понятия о том, для чего это нужно. Вначале мне нравилось писать, потому что меня публиковали, и я понял то, о чём не раз заявлял впоследствии: я пишу, чтобы меня больше любили мои друзья, это сущая правда. А потом, размышляя над писательским ремеслом и над творчеством других писателей, я решил, что, без сомнения, литература, роман в особенности, имеет свои функции...

Одно верно: писательство — это призвание, от которого не уйти, и тот, у кого оно есть, должен писать, потому что только так он сможет одолеть головную боль и скверное пищеварение...

Если я сажусь писать книгу — значит, мне хочется рассказать какую-то историю. Историю, которая бы понравилась. Дело в том, что я тоже имею идейную подготовку; я думаю, что всякий писатель имеет её, и если она основательна, а писатель искренен в тот момент, когда он рассказывает свою историю, будь то сказка о Красной Шапочке или повесть о партизанах; повторяю, если писатель стоит на прочных идейных позициях, эти идейные позиции отразятся в его истории, то есть будут питать его историю. Это неизбежно, хотя и непредумышленно.

Меня всегда забавляет, что больше всего хвалят моё воображение, хотя правда в том, что во всей моей работе нет ни одной строчки, не имеющей реальной основы. Проблема в том, что Карибская реальность похожа на самое безумное воображение.

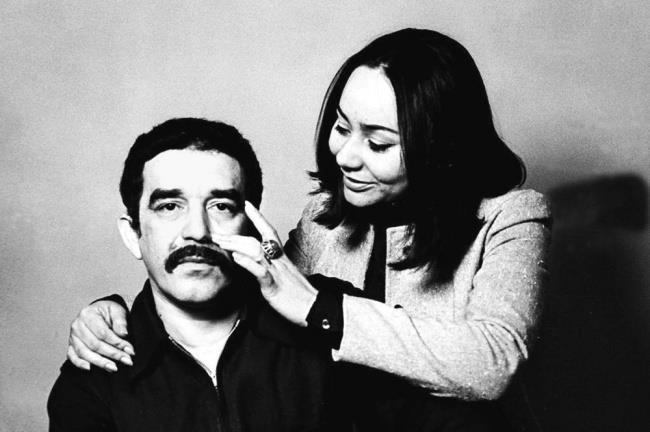

Габриэль Гарсиа Маркес с женой Мерседес Барча

Мои литературные достижения во многом обусловлены любовью, поддержкой, участием моих родных.

У меня была жена и двое маленьких сыновей. Я работал пиар-менеджером и редактировал киносценарии. Но чтобы написать книгу, нужно было отказаться от работы. Я заложил машину и отдал деньги Мерседес. Каждый день она так или иначе добывала мне бумагу, сигареты, всё, что необходимо для работы. Когда книга была кончена, оказалось, что мы должны мяснику 5000 песо — огромные деньги. По округе пошёл слух, что я пишу очень важную книгу, и все лавочники хотели принять участие. Чтобы послать текст издателю, необходимо было 160 песо, а оставалось только 80. Тогда я заложил миксер и фен Мерседес. Узнав об этом, она сказала: «Не хватало только, чтобы роман оказался плохим».

Габриэль Гарсия Маркес с женой и сыновьями

Я пытался писать сказки, но ничего не вышло. Я показал одну из них моим сыновьям, тогда ещё маленьким. Они вернули её со словами: «Папа, ты думаешь, дети совсем тупые?»

В конце концов, все книги написаны для ваших друзей. Проблема после написания «Сто лет одиночества» заключалась в том, что теперь я больше не знаю, для кого из миллионов читателей пишу; это меня расстраивает и тормозит. Как будто на тебя смотрят миллионы глаз, и ты не знаешь, что они думают.

О журналистике и литературе

У меня призвание и врождённые способности рассказчика. Как у деревенских сочинителей, которые жить не могут без историй. Правдивых или вымышленных не имеет значения. Для нас реальность — это не только то, что произошло на самом деле, но также и та реальность, которая существует лишь в рассказах.

Журналистика помогает писателю не только тем, что поддерживает живую искру в работе, она обеспечивает постоянный контакт со словом, а главное — постоянный контакт с жизнью. В тот день, когда писатель утратит связь с действительностью, он перестанет быть таковым. Занимаясь журналистикой, этот контакт сохраняешь, а вот литературная работа, напротив, всё дальше и дальше уводит нас от жизни. Слава же вообще рвёт последние нити, и если упустишь момент, окажешься под непроницаемым колпаком, навсегда лишившись способности понимать, что происходит вокруг. В подобных случаях журналистика — лучшее средство, она заставляет покинуть башню из слоновой кости и взглянуть на мир, в котором живёшь. Именно поэтому я большой приверженец журналистики. Хотя, возможно, такое решение верно лишь для меня. Ведь в своё время я оставил журналистику — когда она отнимала у литературного творчества лучшие часы, отвлекая меня от основных литературных тем. Но как только с литературой всё пошло на лад, я вернулся к журналистике и занимаюсь тем, что называю «идеальной журналистикой»: пишу, когда хочется, выбирая по своему усмотрению темы и форму. Если что-то не печатают, мне это совершенно безразлично. Да к тому же — и печатают ведь...

Я всегда чередовал занятия литературой и журналистикой и всегда меня занимала проблема различий между ними. Они существуют, они совершенно очевидны и вместе с тем, на мой взгляд, они оправданы, потому что их, этих различий, быть не должно. Как журналистика, так и литература — когда я говорю о литературе, я имею в виду прежде всего романы — питаются из одних источников. Различаются методы изображения, но, по сути, они должны быть одинаковыми. Ведь цель, одна и та же: передать, рассказать, убедить. Поскольку я всегда занимался одновременно и литературой, и журналистикой, я мечтал о слиянии этих двух профессий. Кажется, это мне удалось в «Истории одной смерти». Я сказал бы, что с точки зрения журналистики — это репортаж, но репортаж «олицетворённый», или, если хотите, литературный репортаж. Не потому что в нём содержится большой процент реальности, а потому что это сама реальность, подвергнутая литературной обработкое.

Моей первоначальной журналистской и писательской задачей было выбрать жанр, который мне больше всего по вкусу. И я остановился на репортаже, который мне кажется самым естественным и полезным. Таким, который может быть не просто похож на жизнь, а может быть лучше неё. Он может быть похож на рассказ или повесть, но с одним отличием — священным и неприкосновенным: повесть и рассказ принимают безграничную фантазию, но репортаж должен быть правдой до последней точки. Даже если никто в это не верит.

Никогда люди не научатся с первого взгляда различать репортаж, хронику и повесть.

Также не различает эти понятия и толковый словарь. Это демонстрация того, что определения журналистских жанров приближенные, неточные; но конечная цель каждого из этих жанров — донести до читателя всё происшедшее до мельчайших деталей. Все они объединены одной целью — сообщать, и задача журналистов даже не в том, чтобы их сообщения были правдой, а в том, чтобы в них верили.

На самом деле всякая второстепенная деятельность мешает писателю. Ты хочешь писать, и всё другое тебе мешает, тебя тяготит необходимость делать что-то другое. Я не согласен с тем, как раньше говорили: писатель должен пройти через испытания и пожить в бедности, чтобы лучше писать. Я искренне полагаю, что писателю гораздо лучше работается, если его домашние и экономические проблемы полностью решены, конечно, в тех скромных пределах, которые доступны нам, писателям; и пока у него хорошее здоровье и всё в порядке у его жены и детей, он будет лучше писать. Это неверно, что плохое экономическое положение помогает творчеству, потому что писатель хочет только писать, и лучше, чтобы эти проблемы были у него решены. И вот ещё что: я мог бы обеспечить своё существование как писателя, приняв стипендии, приняв субсидии, все эти формы помощи, которые придумали для писателей, но я категорически от них отказывался и знаю, что в этом мы сходимся во мнениях с теми, кого называют новыми латиноамериканскими писателями. Мы знаем, что писатель не может принимать субсидии из чувства достоинства, что любое пособие так или иначе обязывает.

О писательстве

Мы, писатели, делимся на две категории: те, кто пишут и те, кто не пишут. Те, кто не пишут, — более на виду, они заполняют собою модный свет. Ведь быть писателем модно, даже если ничего не писать. А быть в моде — это налагает столько обязательств, словно бы речь идёт о киноартисте или королеве красоты. Другие писатели, те, кто пишут, — менее на виду, потому что они слишком заняты своей работой.

Если бы я не стал писателем, я хотел бы быть тапёром в баре. Так я помогал бы влюблённым ещё сильней любить друг друга.

Нас окружают необыкновенные, фантастические вещи, а писатели упорно рассказывают нам о маловажных, повседневных событиях.

Ремесло писателя, пожалуй, единственное, которое становится всё более сложным по мере того, как им овладеваешь.

Писательство — это ослиный труд. У меня такое впечатление, что по мере того, как идёт время, мне становится всё труднее писать. Было время, когда я подумал: это из-за того, что иссякает способность выражения, но теперь полагаю, что дело обстоит как раз наоборот. Я думаю, дело в том, что возрастает чувство ответственности. Возникает ощущение, с каждым разом всё более сильное, что каждое слово, которое ты пишешь, может встретить ещё более широкий отклик, может воздействовать на ещё большее число людей.

О творческом процессе

Единственно, что меня интересует в момент написания истории, это — понравится ли её замысел читателю и полностью ли я согласен с нею сам. Я бы не мог написать историю, которая не основана исключительно на личном опыте. Как раз теперь я разрабатываю историю вымышленного диктатора, то есть диктатора, который, предположительно, латиноамериканец. Этому диктатору сто восемьдесят два года от роду, и он столько времени находится у власти, что уже не помнит, когда он к ней пришёл; этот диктатор совершенно одинок в огромном дворце, по залам которого гуляют коровы и пожирают портреты, большие, написанные маслом портреты архиепископов и т. п. И вот что любопытно: каким-то образом эта история основана на моём личном опыте. То есть поэтическая переработка собственного опыта даёт мне возможность изобразить то. что я в данном случае хочу, а именно безмерное одиночество власти. Мне кажется, чтобы передать одиночество власти, нет прототипа лучше, чем латиноамериканский диктатор, который представляет собою великое мифологическое чудовище нашей эпохи.

Вдохновение приходит, на мой взгляд, только во время работы. Существует романтическая концепция: вдохновение — нечто вроде божественной благодати, с ним работается лучше, чем когда его нет. Моя концепция вдохновения гораздо более «рабочая». Думаю, нас действительно посещает особое состояние воодушевления, когда всё вдруг начинает получаться, как будто на самом деле существует магическая благодать, как будто кто-то тебе диктует. Но это состояние не может прийти к тебе ни на улице, ни в постели, это случается, лишь когда работаешь. Наступает мгновение, когда слияние с темой становится таким, что и в самом деле владеешь темой больше, чем она владеет тобой. В такие мгновения мысли рождаются в голове так свободно, что меняется даже душевный настрой, чувствуешь себя словно парящим в каком-то сверхъестественном состоянии. Это и есть вдохновение, попросту — настоящее вживание в работу. В этом, я думаю, Хемингуэй был совершенно прав. Но стоит вспомнить и слова, приписываемые Прусту: книги — это один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота.

У меня всегда была проблема с темами: я был вынужден искать историю, чтобы рассказать её. И это позволяет мне открыть вам кое-что, в чём я убедился лишь теперь, когда опубликовал уже пять книг: ремесло писателя, пожалуй, единственное, которое становится всё более сложным по мере того, как им овладеваешь. Лёгкость, с которой я однажды вечером уселся писать тот первый рассказ, нельзя сравнить с тем, сколько трудов мне стоит сейчас написать всего лишь одну страницу. Что касается моего метода работы, то он вполне соответствует тому, о чем я сейчас говорю. Я никогда не знаю, ни сколько я напишу, ни о чём напишу. Я жду, пока мне что-то не придёт в голову, и когда ко мне приходит идея, которую я сочту достойной бумаги, я начинаю прокручивать её в голове, чтобы она созрела. Когда это заканчивается (а иногда проходит много лет, как в случае с книгой «Сто лет одиночества», которую я обдумывал девятнадцать лет), я повторяю: вот я и обдумал идею, я сажусь записывать её — тут-то и начинается самая трудная и скучная часть работы. Потому что наиболее упоительный момент — это когда история только зарождается в тебе, ты придаёшь ей форму, изменяя её неоднократно, так что когда ты садишься писать, она уже не очень-то интересует, по крайней мере меня.

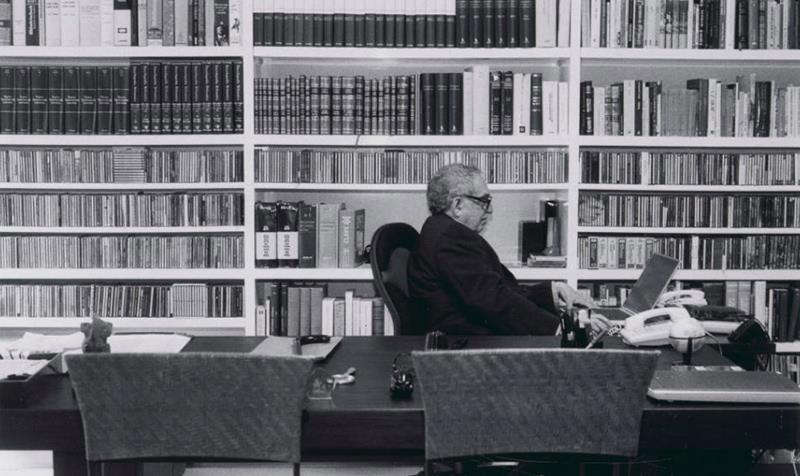

Мне внушает ужас мысль о том, что надо сесть за пишущую машинку. Я поглядываю на неё, кружу вокруг, говорю по телефону, хватаюсь за газету — тяну время, чтобы не остаться с машинкой один на один, но в конце концов это случается. Между пишущей машинкой и собой человек воздвигает поистине бесконечное множество препятствий. Сначала, и довольно долго, я мог писать лишь в комнате, которую называл «горячей», всегда при одной и той же температуре. Дело в том, что начал я писать в тропиках, у Карибского моря, при температуре в тридцать градусов, и мне стоит больших трудов писать в другой. Когда я приезжаю в страны, где чередуются времена года, я поддерживаю в комнате на протяжении всего года эту температуру... Кроме того, должна быть белая бумага почтового формата... Должна быть электрическая пишущая машинка с чёрной лентой. Исправления должны делаться только чёрными чернилами. Вот целый набор маленьких причуд, которые, конечно же, относятся к разряду препятствий, возводимых перед самим собой. Однажды ты говоришь себе: «Не могу писать, потому что кончилась нужная бумага, не могу писать, потому что остались только синие чернила». Идёт постоянная внутренняя борьба, изобретаются всё новые причуды. Я отношусь к ним со вниманием, потому что они, в конце концов, тоже часть нашей жизни, хотя борюсь с ними постоянно. Есть, однако, нечто такое, что заставляет о них забыть, — это журналистика. Журналистика обязывает тебя прибежать, сесть за машинку и писать, потому что к назначенному часу всё должно быть готово, писать в гостинице, где угодно, при любой температуре, в любых условиях.

Главной моей бедой было то, что между одной и другой моей книгой образовывался большой временный разрыв. Случалось, что, закончив одну книгу, я долго не мог приняться за другую. И рука у меня совершенно остывала, но зато накапливались новые причуды, «помогавшие» снова и снова откладывать работу. Есть вещи, за которые я мог бы взяться двумя годами раньше, а у меня эти два года уходили на изобретение поводов для отсрочек. Тогда я придумал способ, к которому теперь и прибегаю, — еженедельная, каждую пятницу, колонка для выходящей в Боготе газете «Эль Эспектадор». Колонка должна появляться неизменно каждую пятницу — это для меня настоящая пытка, никто не просил меня делать над собой такое усилие. Но это вынуждает меня писать...

Журналистский трюк, который можно применить и к литературе. Если вы скажете, что в небе летают слоны, люди вам не поверят. Но если вы скажете, что в небе четыреста двадцать пять слонов, люди, вероятно, вам поверят.

Я не могу вспомнить ни одного фильма, который улучшил бы хороший роман, но я могу вспомнить много хороших фильмов, основанных на очень плохих романах.

Главная задача романа — чтобы первая же его строка захватила читателя. На мой взгляд есть два великих «начала» у Кафки. Первое: «Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое». И другое: «Это был коршун, он долбил мне клювом ноги». Есть ещё третье (автора я не помню): «Лицом он был похож на Роберто, но звали его Хосе».

Первая строка романа «Любовь во время чумы» стоила мне пота и слёз, но однажды в одном из произведений Агаты Кристи мне встретилась фраза: «Так было всегда: запах горького миндаля наводил на мысль о несчастной любви».

Следующая трудность была в том, чтобы первая фраза удерживала читателя в напряжении и заразила его страстью. Немногим романам это удаётся.

У меня был спор с профессорами литературы на Кубе. Они говорили: «Сто лет одиночества» — необычайная книга, но она не предлагает решения. Для меня это догма. Мои книги описывают ситуации, они не должны предлагать решений.

Персонаж, который остаётся в романе без дела, обычно имеет два пути: или он разрушает роман, или роман разрушает его.

Литературный персонаж — это не просто определённый человек, а «коллаж» из многих. И если бы кто-то взял на себя труд воспроизвести в точности его внешний облик, то получилось бы чудище с глазами одного, носом другого, характером третьего, волосами четвёртого, получилось бы ужасное чудище. О своих персонажах, по крайней мере о тех, которых я помню, я знаю, кто более-менее взят для них за основу. Однако в каждом из них ещё и множество черт от многих, многих других. Но прежде всего за основу для всех всегда берётся сам автор. Будь то женщина или мужчина, хороший или плохой, сам автор — во всяком случае, у меня — является основой, и, таким образом, главное влияние идёт от самого автора. А уж на него наслаивается всё остальное. Сердце автора присутствует во всех персонажах, в плохих — то плохое, что есть во всех нас, в хороших — всё хорошее, что есть в нас самих. Именно поэтому так трудно и так плохо придерживаться манихейства в литературе, потому что в жизни утром ты можешь быть одним, а вечером — совсем другим. Я думаю, что единственная сфера, где нельзя отклоняться, — это политика. В остальном каждый может делать, что ему нравится, ко всему остальному я отношусь с полным пониманием.

О литературе и музыке

Многие читатели спрашивают меня о связи моих книг с музыкой. Я сам, более всерьёз, чем в шутку, сказал однажды, что «Сто лет одиночества» — это вальенато на четыреста страниц, а «Любовь во время чумы» — болеро на триста восемьдесят. В некоторых интервью прессе я признался, что не могу писать, слушая музыку, так как больше обращаю внимание на то, что слышу, чем на то, что пишу. По правде говоря, я слышал больше музыкальных произведений, чем прочёл книг.

Больше всего меня удивил случай, когда в Барселоне двое молодых музыкантов навестили меня, прочтя «Осень патриарха», чья структура напоминала им третий фортепьянный концерт Б. Бартока. Я их, конечно, не понял, но меня удивило то совпадение, что на протяжении почти четырёх лет, когда писалась книга, я очень интересовался этими концертами, особенно третьим, который и по сей день остаётся моим любимым.

Я считаю, что литературное повествование — это гипнотический инструмент, как и музыка, и что любое нарушение его ритма может прервать волшебство. Об этом я забочусь настолько, что не посылаю текст в издательство, пока не прочитаю его вслух, чтобы убедиться в необходимой плавности.

Главное в тексте — это запятые, потому что они задают ритм дыханию читателя и управляют его душевным настроением. Я называю их «дыхательными запятыми», которым позволено даже внести беспорядок в грамматику, чтобы сохранить гипнотическое действие чтения.

Об экспериментах

Самым сложным в романе «Сто лет одиночества» было не писать, а убрать его с верхней ступени моих предпочтений. Это происходило не по моей вине, а по вине новых читателей, которые ждали от меня побольше такой же литературы, как прежде, в то время как моя цель была другой: не повторяться. В поисках выхода из сложившейся ситуации в Барселоне я написал серию рассказов, которые по-настоящему были экспериментами в области литературной техники, структуры и стиля — я искал собственную формулу для моего романа о диктаторе. Два из этих рассказов — «Добрый фокусник, продавец чудес» и «Последнее путешествие корабля-призрака» — были уже довольно проработанными моделями того стиля, который мне был нужен.

В «Осени патриарха» главное — эксперимент поэтический, стремление показать самому себе, до какой степени роман может стать сродни поэзии. В голове и в набросках у меня был готов весь материал, всё то, что я хотел рассказать. Но найти тональность, повествовательную систему для «Осени патриарха» стоило мне поистине тяжелейшего труда. В дни, когда дело шло хорошо, я писал по четыре-пять строчек, которые, как правило, на следующий день перечёркивались. Надо было выдерживать заданную тональность, ритм; кроме того, я не сразу нашёл композиционное решение, которое соответствовало бы замыслу. При линейной композиции роман стал бы бесконечным, гораздо более скучным, чем то, что получилось. Тогда я подумал, что подходящей фигурой была бы спираль, опрокинутая вершиной вниз и с каждым витком всё глубже проникающая в действительность. Вышла экспериментальная книга, относительно которой критики здорово запутали читателей. Они часто приписывают моим книгам нечто своё и этим только препятствуют непосредственному читательскому восприятию. Многие прочитали критические статьи раньше, чем книгу, и это помешало им найти подход к ней. Но прошёл первый испуг — и оказалось, что читать книгу очень легко; глаза читателя должны привыкнуть к темноте, и тогда всё станет видно очень явственно. У меня выработана «система защиты» для каждой из моих книг, ведь они — мои дети, и я готов сражаться за них.

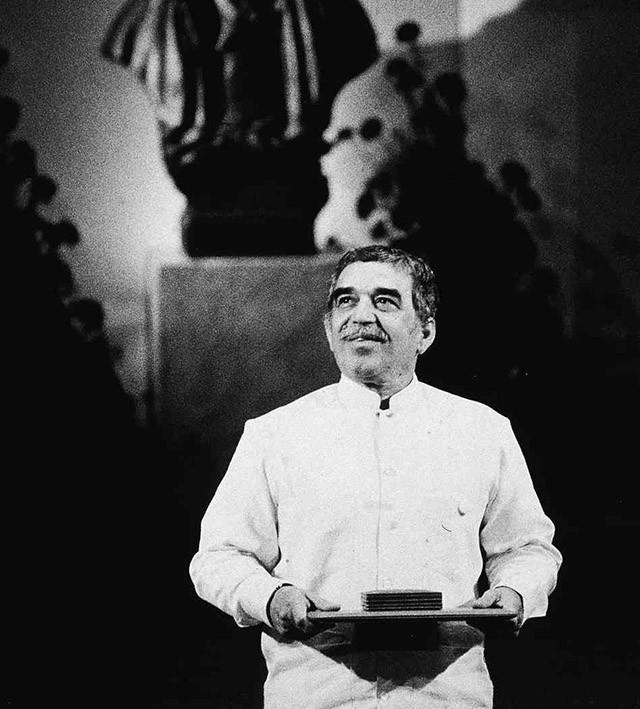

Из Нобелевской лекции

Мы лишь игрушки в руках непредсказуемого случая, который, как правило, даёт нам лишь одну горькую награду — непонимание и забвение. Наверное, именно поэтому в самых потаённых уголках собственного сознания, где мы обычно храним те главные истины, которые составляют нашу суть, я задавал себе вопрос, что является самым важным в моих произведениях, что могло привлечь такое пристальное внимание столь строгих судей. Без ложной скромности признаюсь, что мне было непросто найти истину, но хочу верить, что она оказалась именно той, которую я бы хотел.

Друзья, я хотел бы в очередной раз выразить надежду на то, что сейчас мы воздаём дань благодарности поэзии. Той поэзии, чья сила наполняет несметное количество кораблей в «Илиаде» Гомера мощным ветром, который гонит их вперёд с неподвластной времени и ошеломляющей воображение скоростью. Той поэзии, чьи тонкие струны связывают в одно целое терцеты Данте, вдыхая жизнь во всё литературное творчество Средневековья. Поэзии, что столь чудным образом напоминает нам о нашей земле на вершине горы Мачу Пикчу, величии Пабло Неруды, в которой застыла тысячелетняя грусть наших лучших несбывшихся грёз. Поэзия, в конце концов, это та невидимая энергия нашей повседневной жизни, которая готовит нам горох на кухне, вызывает любовь и создаёт отображения в зеркалах.

В каждой написанной строке я всегда, с большим или меньшим успехом, пытаюсь призвать застенчивых духов поэзии, а в каждом слове стараюсь засвидетельствовать своё преклонение перед их даром предвидения и постоянной победой над равнодушной властью смерти. Со всей скромностью я воспринимаю только что полученную мной премию как утешительное признание того, что мои усилия были не напрасными. Именно поэтому я приглашаю вас всех поднять бокалы за то, что Луис Кардоса и Арагон (Luis Cardoza y Aragón), один из великих поэтов Латинской Америки, назвал единственным конкретным доказательством существования человека, — за поэзию.

О славе и одиночестве

Вскарабкавшись на вершину, я огляделся и испугался: вокруг никого нет. Необычайно страшно быть в изоляции при том, что почти 24 часа в сутки находишься у всех на виду. Вот оно — настоящее одиночество, которое так занимало меня всю мою писательскую жизнь. Власть одиночества и одиночество власти — главные темы моих романов, рассказов и повестей. Судьба сыграла со мной злую шутку: на закате жизни я сам оказался заперт в одиночество: одиночество славы, очень похожее на одиночество власти.

Знаменитый писатель, который хочет продолжать писать, должен постоянно защищаться от славы. Я не очень люблю говорить это, потому что это никогда не звучит искренне, но мне бы очень хотелось, чтобы мои книги были опубликованы после моей смерти, чтобы мне не пришлось проходить через все эти дела славы и быть великим писателем. В моём случае единственное преимущество славы состоит в том, что я смог найти ей политическое применение. В остальном это довольно неудобно. Проблема в том, что вы известны двадцать четыре часа в сутки, и вы не можете сказать: «Хорошо, я не стану знаменитым до завтра» или нажать кнопку и сказать: «Я не буду знаменит, здесь или сейчас».

О женщинах

Если во что-то вовлечена женщина, я знаю, что всё будет хорошо. Мне совершенно ясно, что женщины правят миром.

Единственное, чего женщины не прощают, это предательство. Если сразу установить правила игры, какими бы они ни были, женщины обычно их принимают. Но не терпят, когда правила меняются по ходу игры. В таких случаях они становятся безжалостными.

О жизни

Человек не может стать личностью и тем более развиваться как личность, не вступив на свой собственный, данный ему Всевышним путь. Каждый из нас должен прожить именно свою, а не чью-нибудь жизнь. Это величайшая трагедия — уже в зрелом возрасте обернуться назад и осознать: всё, что было в прошлом — не твоё, чужое, непонятное, ненужное; впереди же — сплошная неопределённость и ... тотальное одиночество. Замкнутый круг... Что касается меня, то смысл моей жизни состоит в том, чтобы жить в полную силу и рассказывать о жизни.

Жизнь не может состояться без настоящей любви. Чувство любви даёт стимул жить, украшает жизнь. Без любви жизнь не просто скучна. Она бессмысленна и бесполезна. Сердце, не поражённое вирусом любви, самым прекрасным и желанным недугом, черствеет, чернеет и рассыпается. Человек умирает из-за того, что его сердце перестает любить. Или устаёт любить. Если бы этого не происходило, весь мир, всё человечество были бы совсем другими.

Я всегда был готов к старости. В возрасти десяти лет я имел прозвище «Старикан», потому что хотел казаться намного старше и, по мнению моих ровесников, мыслил и рассуждал как старый человек. Это непреодолимое желание казаться старше своих лет ещё долго преследовало меня. Я часто ловил себя на мысли, что разговариваю как дедушка.

Единственное, о чём я очень жалею в жизни, это о том, что у меня нет дочери.

Великие бедствия всегда порождали великое изобилие. Они заставляют людей хотеть жить.

Никто не может в одиночку решить общечеловеческие, как сейчас модно говорить, глобальные проблемы. Необходимо предотвратить разобщённость людей, сопротивляться набирающему обороты во всём мире безмерному индивидуализму, вернуть первоначальный смысл донельзя опошленным и осквернённым понятиям дружбы, товарищества, любви.

Я убеждён, что эта формула является секретом счастья и долголетия: чтобы каждый мог жить и делать только то, что ему нравится, с колыбели до могилы.

Жизнь — не только то, что человек прожил, но и то, что он помнит, и то, что об этом рассказывает.

Я верю в магию реальной жизни.

Из произведений

Человек не связан с землёй, если в ней не лежит его покойник. («Сто лет одиночества»)

Литература — самая лучшая забава, придуманная, чтобы издеваться над людьми. («Сто лет одиночества»)

Надо прислушаться к голосу ребёнка, которым ты был когда-то и который существует ещё где-то внутри тебя. Если мы прислушаемся к ребёнку внутри нас, глаза наши вновь обретут блеск. Если мы не утеряем связи с этим ребёнком, не порвётся и наша связь с жизнью. («Сто лет одиночества»)

Всякая вещь — живая. Надо только суметь разбудить её душу. («Сто лет одиночества»)

Возраст — это не то, сколько тебе лет, а как ты их чувствуешь. («Воспоминания моих несчастных шлюшек»)

Мысли не имеют родителя, они летают над нами, как ангелы. («О любви и прочих бесах»)

Чем прозрачнее язык, тем больше в нём поэзии. («О любви и прочих бесах»)

Нет лекарства, которое способно вылечить то, что может вылечить счастье. («О любви и прочих бесах»)

***

Слово Мастеру. Писатели о писательстве — список статей

***