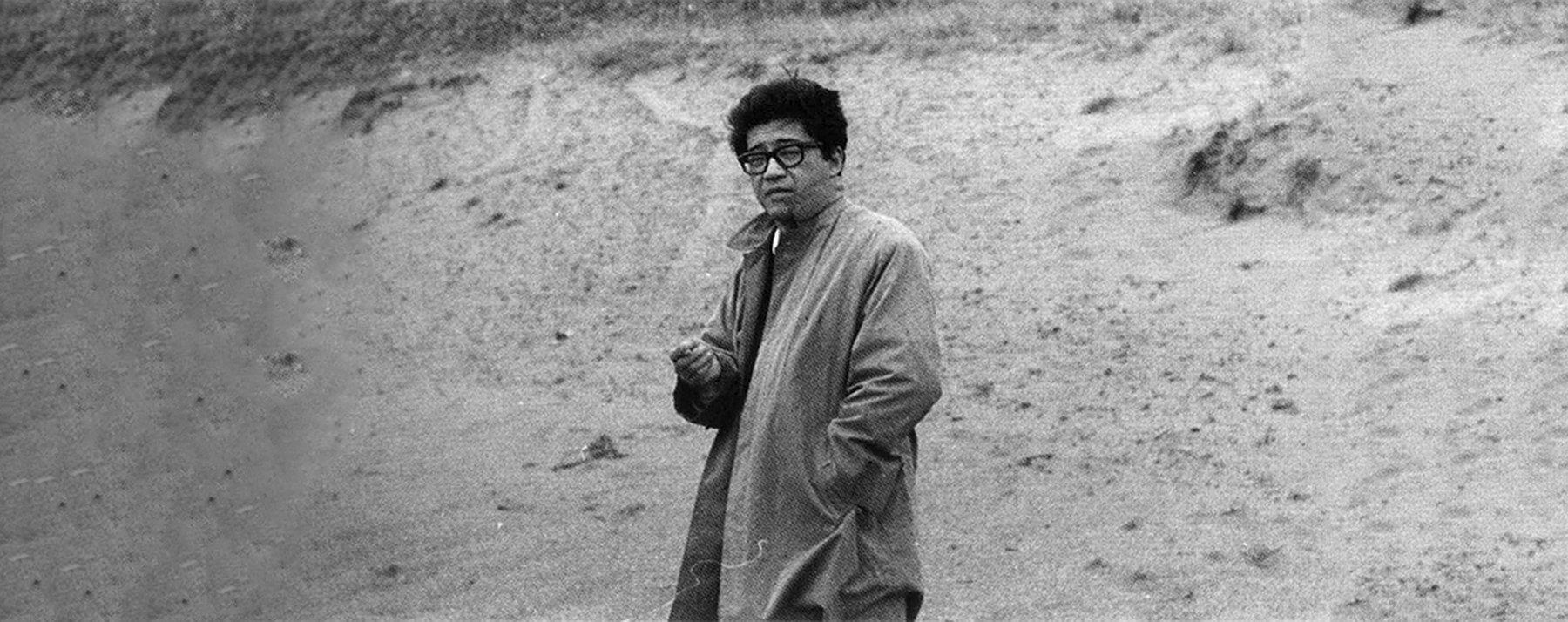

ПИСАТЕЛЬ ДНЯ. Кобо Абэ (7 марта 1924 — 22 января 1993)

Автор: Анастасия Ладанаускене

Японский писатель, драматург и сценарист, один из лидеров японского послевоенного авангарда.

Желание стать писателем — самый обыкновенный эгоизм: стремление стать кукловодом и тем самым отделить себя от остальных марионеток. («Женщина в песках»)

Из беседы с Аркадием и Борисом Стругацкими (1967)

Я не считаю себя фантастом, более того, я не считаю, что фантастику следует особенно выделять как жанр или вид литературы. Фантастикой для меня является любое литературное произведение, в котором автор исходит из какой-то априорно выдвинутой гипотезы.

Вообще такие произведения характерны для нового времени, но сам приём выдвижения гипотезы восходит к Аристофану, Лукиану, Свифту, Сервантесу. Отграничить то, что вы называете фантастической литературой, от остальной литературы слишком сложно. Конечно, если имеются в виду хорошие фантастические произведения — и прежде всего потому, что всякое хорошее фантастическое произведение непременно проникнуто духом гуманизма, свойственным хорошей литературе вообще.

Вся литература ведёт своё начало от мифологии, а мифология сродни современной фантастике, я бы назвал её древнейшей фантастикой — литературой, исходящей из гипотезы существования богов. Современная же фантастика как литература гипотезы это по сути — мифы, в которых боги умерли. С другой стороны, «Фауст» Гёте, «Божественная комедия» Данте, «Нос» Гоголя тоже можно без всякого сомнения причислить к фантастике в широком смысле слова. Я хочу сказать, что современная фантастика не обязательно должна отражать научные факты, она должна стоять на позициях современного научного мировоззрения.

Если же ограничить фантастику требованием отражать только научные факты, то от неё придется отлучить целый ряд интереснейших произведений, не говоря уже о ценнейших литературных традициях. Поэтому, повторяю, для меня и не существует фантастики как изолированного вида литературы. Поэтому я не могу сказать, что я фантаст только потому, что написал «Четвёртый ледниковый период». И «Четвёртый ледниковый период», и «Женщина в песках», и последние мои вещи — «Чужое лицо» и «Почти человек», — как бы формально они ни различались между собой, написаны в одном ключе, с единой писательской позиции.

Мне хотелось показать, сколь сложна и запутанна связь между технологией и идеологией. В условиях такой сложности субъективные устремления человека сплошь и рядом вступают в противоречие с объективными результатами его деятельности. Это всеобщая трагедия. Но несмотря на это (а может быть, и благодаря этому) поступательный ход истории не тормозится и не прерывается.

Если говорить о возможности предвидеть будущее, то будущее, конечно, может быть познано и должно познаваться. Но для загляда в будущее нужна смелость. Человеку будущего его время может казаться прекрасным, но обыкновенному человеку сегодняшнего дня оно наверняка представилось бы мало подходящим для привычной жизни. Наши представления о будущем слишком ограниченны и консервативны.

Чтобы смело смотреть в глубину времен, мы должны решительно отказаться от этих представлений, набраться мужества "оторваться от земли". Ребенок, еще не научившийся ходить, ползает на четвереньках, ему невыразимо страшно подняться на ножки и сделать свой первый шаг. Мы очень любим свою сегодняшнюю землю, нас радует, что мы твердо стоим на ней обеими ногами, и мы безумно боимся оторваться от этой привычной опоры, от всего привычного, милого нашему сердцу.

Некоторые критики имеют обыкновение писать, что тот или иной роман плох, потому что автор якобы нетвердо стоит на земле. Такие критики напоминают мне ребенка-ползунка. Чтобы встретить будущее, мы должны быть готовы отрешиться от привычных представлений.

Идеальный читатель фантастики — это читатель, свободный от догматического восприятия действительности, читатель с хорошо развитым воображением.

Из эссе «Что такое литература?»

Под заголовком «Как делать стихи» Владимир Маяковский написал, что нет никаких правил для создания стихов. Я решил последовать его примеру и рассказать, как писать прозу, учитывая, что не существует правил для написания прозы.

Может показаться, будто я попросту играю на парадоксе, однако это вовсе не так. На стадии ремесленного производства все производственные технологии были тайнами, передававшимися из рук в руки. Однако сейчас эта секретность клеймится как эгоизм ремесленников. Снова обращаясь к словам Маяковского: «Вы вправе требовать от поэтов, чтобы они не уносили с собой в гроб секреты своего ремесла». Хотя есть много писателей, считающих, что не следует писать о том, как создавать литературу, механизмы её создания всё-таки должны раскрываться всеми возможными способами, учитывая важность основополагающего вопроса: что такое литература?

Исходя из моего собственного опыта, могу сказать, что к осознанию того, как писать, ведёт сам писательский процесс. Общепринятое представление о писательской технике слишком упрощенно. Если человеку удаётся постичь суть писательства, то освоение техники становится лёгкой задачей.

Книга, действительно посвящённая тому, как писать, не должна быть просто техническим пособием, она должна ставить своей целью синтетическое и практическое понимание литературы. Кроме того, она должна подсказывать начинающим писателям, как быть, когда они оказываются в тупике. Основываясь на моём собственном опыте и воображении, могу сказать, что одной из главных составляющих этого тупика является как раз техницистическое понимание писательства. Чрезмерный акцент на технике мешает подлинному пониманию писательства.

Возьмем, к примеру, езду на велосипеде. Для того чтобы ездить на велосипеде, безусловно, необходима определённая техника. Было бы значительным академическим достижением, если бы кто-то сумел детально описать приобретение навыков, необходимых для того, чтобы управлять таким неустойчивым средством передвижения. Однако это было бы скорее эссе по нейрофизиологии, чем книга о езде на велосипеде. Даже прочитав такую книгу, человек по-прежнему не знал бы, как ездить на велосипеде; и наоборот, можно было бы написать такую книгу, не умея при этом ездить на велосипеде. Но даже если бы такое знание не имело непосредственной пользы для езды на велосипеде, оно всё-таки было бы полезным для чего-то другого. Если представить себе такую же книгу о писательстве, то, хотя она и могла бы оказаться бесполезной для обучения писателя, нет причин, почему она не могла бы быть прекрасной книгой о теории литературы.

Рассмотрим теперь со стороны книгу, которая в мельчайших деталях описывает техники, необходимые для езды на велосипеде. Например: «Крепко возьмитесь за руль обеими руками, держа запястья и предплечья под углом 135 градусов, а локти под углом 120 градусов. Отклонитесь от рамы велосипеда; поставьте левую ногу на педаль, затем правой три раза сильно оттолкнитесь от земли» и так далее.

С точки зрения литературы, это было бы эквивалентно так называемому пособию по писательскому мастерству. После прочтения человек мог бы поверить в то, что способен ездить на велосипеде, но на деле ничего бы не получилось, сколько бы он ни пытался. При этом нельзя сказать, что не существует вовсе никаких полезных советов. Взять, к примеру, вот эти: не бойтесь велосипеда; когда велосипед начинает заваливаться вправо, поверните руль влево; падения легче избежать, если увеличить скорость; практикуясь, постарайтесь найти как можно более открытое пространство. Любые более подробные технические рекомендации принесут больше вреда, чем пользы.

Вот почему не было никакого парадокса, когда вначале я говорил о правилах писательства, учитывая, что таких правил не существует. В то же время я не согласен с традиционным мнением, будто бы нет учителей литературы и каждый должен сам учиться писать. Это может быть правдой в отношении велосипедов, но литература — более сложная вещь. Или, точнее сказать, литературу сделало слишком сложной обилие ошибочных мнений.

Я БЫ ХОТЕЛ ПРЕДЛОЖИТЬ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, ЧТОБЫ РАЗВЕЯТЬ ЭТИ ЗАБЛУЖДЕНИЯ И ДОСТИЧЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ПОНИМАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.

Многие начинающие писатели, как и я, когда я только начинал писать, грешат чрезмерной субъективностью в отношении собственного творчества. В результате «что» и «как» литературы оказываются разделёнными: те, кто ищут технику, исходя исключительно из «что», как будто пытаются научиться играть в мяч без самого мяча; тогда как те, кто ищут технику, исходя из «как», как будто пытаются научиться играть в мяч по картинке. Чего здесь недостаёт? Практического понимания того, как играть в мяч; понимания мотивации, стоящей за поисками; способности объективировать собственные потребности.

Разве не очевидно теперь, что объединение «что» и «как» — это первый шаг в писательстве, способ преодоления технических предрассудков и открытия подлинного смысла техники?

Для того чтобы объединить два основных элементы литературы — «что» и «как», необходимо рассмотреть третий элемент: «зачем». Даже в детективной литературе лучший способ установить личность преступника — исследовать его мотивы совершения преступления. Мотив возвращает абстрактные умозаключения на конкретную почву. Не стоит ли нам также пересмотреть творческую деятельность с точки зрения мотивации?

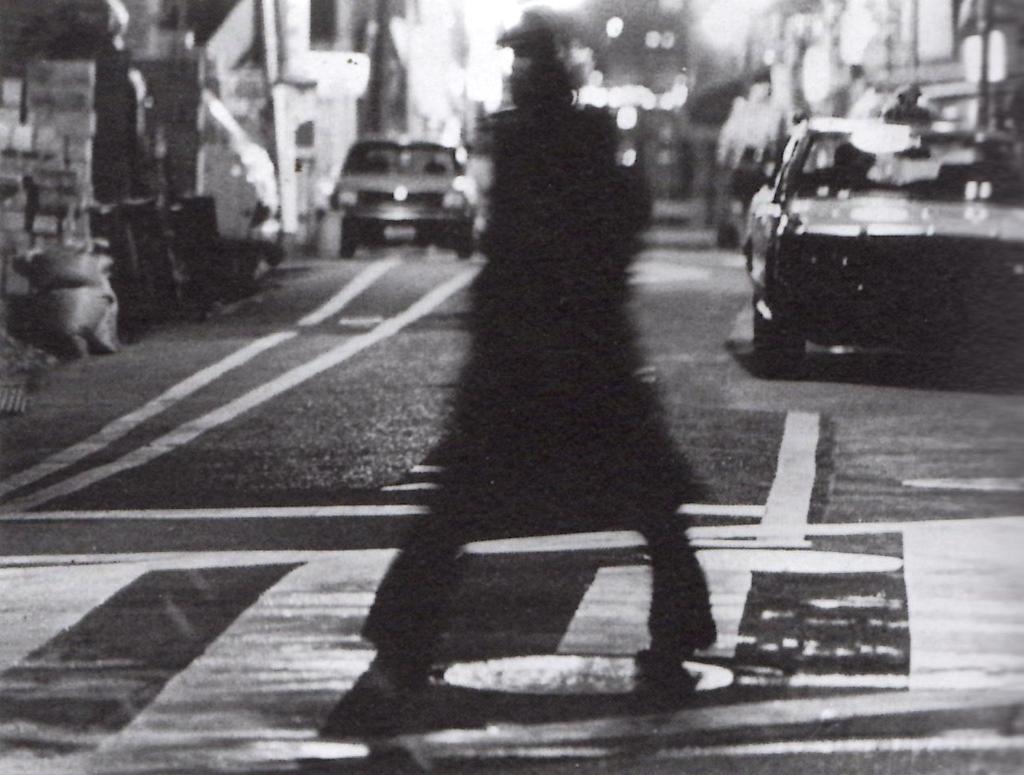

Фотография — ещё одно увлечение Кобо Абэ

Хорошо написанные произведения, посвящённые важным вопросам, но не предоставляющие абсолютно никакой литературной стимуляции, обычно имеют неясные мотивы. Я вовсе не предлагаю открыто излагать мотивы. В действительно великих произведениях мотивы часто скрыты, однако есть огромная разница между скрытыми мотивами и их отсутствием. Мотивы должны присутствовать, пусть и в скрытой форме. Как преступник, не имеющий мотива, оказывается, как правило, умалишённым, так и произведения без мотива не заслуживают считаться литературой.

БЕЗ СОМНЕНИЯ, ЧЕЛОВЕК ПИШЕТ, ПОТОМУ ЧТО ЧУВСТВУЕТ, ЧТО ДОЛЖЕН.

Однако каким бы спонтанным и импульсивным ни было это чувство, оно не может служить оправданием для необъяснения мотивов. Далее я попытаюсь объяснить, что скрывается за данным побуждением.

Мои мысли о путях выяснения мотивов писателя суть следующие: должно существовать практическое средство связи между общим, повседневным знанием и частным знанием о средствах литературной выразительности, которое бы обеспечивало естественный и плавный переход от частного к общему и наоборот. Нетрудно догадаться, что этим средством связи служит читатель. Существование читателя — это ключ к выяснению мотивов, а его род бытия обуславливает литературную форму.

Пренебрегая существованием читателя и механически соединяя реальность и литературу, мы искажаем сущность литературы и заменяем живую литературу глиняной фигурой. Литературу нельзя найти ни в голове писателя, даже при помощи рентгена, ни мобилизовав детективов и обыскав весь город. Посредничество читателя мгновенно проясняет сущность литературы, а также мотивы автора в выборе формы выражения.

Давайте рассмотрим ситуацию с точки зрения отношений между писателем и читателем.

Согласно распространённому мнению, писатели создают произведения, из которых затем формируются читатели. Следовательно, многие считают, что писатели должны делать то, что они хотят, а читатели затем могут решать, читать им книги или нет. Но есть также те, кто считают, что писатели, напротив, должны служить читателям. Лично я согласен с последними, однако меня беспокоит изрядное количество нравственных императивов, которое используется для обоснования этого мнения.

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ГЛАВНЫЙ ВОПРОС СОСТОИТ В ТОМ, КТО СУЩЕСТВУЕТ РАНЬШЕ: ПИСАТЕЛЬ ИЛИ ЧИТАТЕЛЬ?

Это очень напоминает спор о курице и яйце. Биологи продемонстрировали, что яйцо должно было существовать прежде курицы, однако эта логика кажется немного притянутой за уши применительно к литературе (хотя, вероятнее всего, так и есть). Тем не менее, мы можем согласиться, что яйцо здесь представляет читателя, а курица — писателя. И как яйцо предшествует курице, так и у людей детство должно предшествовать старости. Совершенно очевидно, что каждый писатель должен пройти через стадию читателя, прежде чем стать писателем.

Но необходимо рассмотреть и другой вариант вопроса о курице и яйце: что возникает раньше — писатель или произведение? Без сомнения, взгляд, что писатель предшествует произведению, несёт в себе много опасностей. Подчиняя произведение писателю, мы понижаем статус произведения как общественного продукта, переоцениваем положение писателя и укрепляем идею, что литература основана на индивидуализме. Таким образом, произведение сводится к роду бытия писателя. Вопрос «Как писать?» заменяется вопросом «Как жить?». Нет однозначного ответа на вопрос, является ли такая подмена большей опасностью, чем идея искусства ради искусства и дух ремесленничества, берущий начало в представлении, что произведение предшествует писателю. Пожалуй, эти два взгляда одинаково опасны. Если для литературы есть только два доступных пути, то она обречена на уничтожение.

К счастью, вышеупомянутые вопросы основаны на заблуждении.

Я УБЕЖДЁН, ЧТО, КАК ЭМБРИОН БУДУЩЕГО ЦЫПЛЁНКА СУЩЕСТВУЕТ В ЯЙЦЕ, ТАК И ЗАРОДЫШ ПИСАТЕЛЯ СУЩЕСТВУЕТ В ЧИТАТЕЛЕ, А ЗНАЧИТ, И ВО ВСЕХ ЛЮДЯХ, ВЕДЬ ВСЕ ОНИ МОГУТ СТАТЬ ЧИТАТЕЛЯМИ.

Само собой, я не утверждаю, что читатели естественным способом развиваются в писателей. Даже растения развиваются непостоянно и рывками. Формирование писателя происходит таким же образом. Однако источник этой энергии должен признаваться как изначально существующий в читателе.

Однажды я получил письмо от одного молодого человека, который хотел стать писателем. Этот молодой человек был убеждён в своей литературной гениальности. Несмотря на то, что прежде ничего не писал, он вдруг осознал свой талант и хотел спросить меня, не могу ли я его чему-нибудь научить. В качестве подтверждения своей уверенности он приводил следующие причины: увидев облако, он сразу же проговаривал про себя что-то вроде «лёгкое облако плыло, как моё сердце». Отправляясь на прогулку, он представлял себя персонажем рассказа и бормотал: «Он медленно брёл, уставившись на свои ноги». Молодой человек настаивал, что подобные вещи несомненно свидетельствовали о призвании.

В той или иной мере каждый читатель испытывает нечто подобное, однако это не имеет никакого отношения к призванию. Литература не возникнет, сколько бы подобных фраз мы ни составили вместе. Тем не менее, одним из достижений современной литературы можно считать, что она легко возбуждает в читателях жажду к самовыражению. Даже несмотря на то, что вера молодого человека в своё призвание была совершенно необоснованной, а от писателя его отделяла бесконечность, он всё же обнаружил способ использовать своё литературное воображение и стал на один шаг ближе к превращению в писателя.

Так какие же мотивы скрываются за этим порывом? Без сомнения, он происходит от чувства восторга, возникающего при обнаружении новых форм интереса к реальности. Совершенно естественно хотеть отплатить за полученное удовольствие.

ЖАЖДА САМОВЫРАЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЖАЖДЫ ЗНАНИЙ И СТАНОВИТСЯ ВОЗМОЖНОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВСЛЕДСТВИЕ РАЗВИТИЯ ПОСЛЕДНЕЙ.

Другими словами, для того чтобы видеть или ощущать реальность с желанием описать её, необходимо сначала иметь опыт видения и переживания реальности через написанное.

Данные выводы ведут к следующему соображению: структура литературы развивается таким образом, чтобы читателям было удобнее познавать через неё реальность.

Эта структура представляет собой структуру знания в целом, которая, в свою очередь, представляет собой структуру языка: как язык без структуры не может называться языком, так и знание без структуры не может называться знанием; а литература без структуры в принципе невозможна.

Что касается происхождения структуры литературы, то дело здесь не в том, что писатели разработали её, дабы писать прозу. Нужно скорее говорить, что писатели извлекли нечто латентно существующее в общем знании, и сделали они это при помощи существующей традиции и при посредничестве читателей. Писатели не создали эту структуру произвольно; скорее сама структурированность знания породила литературную форму. Необходимо понимать, что потребность создать эту форму оставалась скрытой в структуре знания.

Отсюда очевидно, что вопрос «Как писать?» зависит от знакомства с природой этой структуры. Как мы можем лучше её понять?

Здесь мы должны вернуться к вопросу о читателе. Процесс, посредством которого структура общего знания развивается в частную структуру литературы, очевиднее всего проявляется в реакции читателей на литературные произведения. На самом деле, великие писатели создают произведения на основе глубокого изучения читателей. Великие писатели всегда осознают читателя в себе, и их произведения развиваются через диалог. Презрение же к читателям становится крахом для писателя.

Несмотря на то, что писатель рождается внутри и через потребность читателя, читатель никогда не позволяет писателю стать похожим на себя. Напротив, читатель требует, чтобы писатель был настоящим экспертом.

СТАЛИН НАЗЫВАЛ ПИСАТЕЛЕЙ ИНЖЕНЕРАМИ ДУШ.

Разве это не точно описывает, чего требуют читатели? Писатели должны быть инженерами душ, а не только инженерами прозы. Литературные техники — это техники самой души.

Как же овладеть этими техниками души? Вопрос сводится к тому, чтобы знать читателя. Ведь, когда мы говорим, что определённые произведения затрагивают души, мы, конечно же, имеем в виду души читателей.

Первый урок писателя — это борьба с читателем с целью понять его. Возникновение писателя из читателя происходит через отражение читателя в самом себе и проявляется как откалывание писательской части читателя и восстание её против самой себя. Этот конфликт продолжается до тех пор, пока писатель не перестаёт быть писателем. Борьба с читателем, таким образом, может рассматриваться как альфа и омега для писателя.

Утверждение, что литература — это техника души, означает, что она преображает душу читателя, предоставляя ему новое видение, необходимое, чтобы познать реальность. Читатель требует от писателя пробудить то, что дремлет в нём.

Читая литературу, читатель преображается. Поэтому невозможно ввести читателя в заблуждение относительно того, что такое настоящая литература. В то же время привнесение теоретических комментариев может превратить литературу в пропаганду. Литература не предоставляет готовых выводов, ведь её задача — изменить душу и помочь читателю сделать собственные выводы.

Итак, какие факторы делают литературу литературой?

Этот вопрос должен рассматриваться, исходя из литературного наследия, созданного на протяжении истории. Душа человека — не что иное, как накопление этого наследия. Изучая его, писатель может выработать техники, необходимые для апеллирования напрямую к душе. Читатели находятся в пределах традиции, но стремятся выйти за её границы и заглянуть в будущее. Они — историческая сила, служащая точкой пересечения прошлого и настоящего.

Второй урок для писателя состоит в изучении литературы прошлого, аккумулированной в читателях. Побуждение писать лежит за пределами непосредственных впечатлений, которые он получает от реальности, и неизменно связано с желанием выразить эту реальность в форме литературы, чтобы донести её до читателя. Здесь эмоции читателя, пробуждаемые произведением, уже предвосхищаются в сознании писателя. Писатель предвидит реальность, преображённую через призму литературы. Ведь писатель возникает из читателя, но продолжает содержать того внутри себя. Посредством идентификации с читателем, он делает создание литературы своей собственной потребностью. В её основе — опыт чтения и эмоционального отклика на произведения прошлого.

Независимо от того, осознаёт он это или нет, писатель не может избежать этих взаимоотношений, подвигающих его на создание литературы. Если он неспособен осознать этот факт, его произведения неизменно будут субъективными и самолюбивыми. Именно по этой причине писатели впадают в чрезмерное употребление прилагательных и абстрактных существительных. Они слишком спешат, и поэтому одалживают машину, не научившись водить; они хватаются за руль и с шумом мечутся из стороны в сторону. Такие писатели видят только половину потребностей читателя.

Когда имеет место избыток прилагательных, трудно понять, о чём идет речь; с другой стороны, эссеистика, изобилующая абстрактными существительными, очень легко поддаётся пониманию, но совершенно безынтересна. Эти две склонности могут показаться противоположными, но это всего лишь две стороны одного и того же пристрастия, которое является следствием неспособности смотреть на литературу объективно — как на общественный продукт. Наряду со своим читательским порывом писатель также должен быть инженером, беспристрастно смотрящим на обе склонности. Как и центробежная, и центростремительная силы нужны, чтобы провести окружность, так и произведение становится эффективным только тогда, когда есть диалектическое единство между писателем и читателем. Как рассудительное и аккуратное вождение может помочь увеличить скорость, так невозмутимость и внимательность в описании вещей могут передать сильную страсть.

ПИСАТЕЛЬ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ В УСЛОВИЯХ ЕДИНСТВА РУКИ И СЕРДЦА — ТО ЕСТЬ В ПОСТОЯННОМ НАПРЯЖЕНИИ МЕЖДУ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ С ЧИТАТЕЛЕМ И СОХРАНЕНИЕМ СОБСТВЕННОГО Я.

Это третий урок для писателя. Рука должна сдерживать порывы сердца, в то время как сердце подгоняет неуверенную руку. Крах писателя случается тогда, когда он пытается избежать этого напряжения и идёт на компромисс, либо оставляя всё на волю сердца, либо подавляя сердце с целью придать силу руке. Сердце зверя и рука машины — вот идеал писателя.

К концу моего эссе, как мне кажется, я наконец нащупал ключ к моей проблематике. Надеюсь, вы смогли проследить, каким образом «что» и «как» возникают из «зачем», если речь идёт о писательстве. Мотив находится на точке разделения писателя и читателя, но произведение преодолевает это противопоставление, объединяя обоих.

Другими словами, необходимо через практику постичь структуру и стиль литературы, а также составляемое ими целое. Огромные различия в форме и содержании литературы обязаны своей сложностью сложности самой реальности. Человек и события, человек и человек, внутренность и изнанка человека; все эти вопросы, рассмотренные с точки зрения отдельной личности, коллектива, в контексте исследования, через поступки человека, — невозможно определить стиль письма, общий для всего вышеописанного. Конечно, можно академически классифицировать и сравнить структуры рассказа, повести и психологического романа, но результаты будут сложными, противоречивыми и неприменимыми на практике. Гораздо важнее много читать, объективно организовывать свои впечатления от книг и взять за привычку постоянно накапливать опыт диалога между писателем и читателем. Стиль быстро улучшится, если постоянно осознавать в себе напряжение между писателем и читателем. Ведь это вопрос открытия, а не изучения.

В случае с увеселительным мероприятием, например, если писатель едва упоминает о мероприятии — лишь составляет вместе прилагательные вроде «веселый» или «приятный», он передаёт читателю не более чем природу события. Но если он конкретно передаёт сущность мероприятия, читатель может почувствовать весёлость и приятность самостоятельно. А если ему удаётся обнаружить сущность этой весёлости, тогда читатель может даже чему-то научиться. Стиль прозы — как ручка на бинокле, фокусирующая изображение, ведь каждый должен сам для себя понять, как рассмотреть свой объект. Стоящая за этим логика может показаться сложной, но этого довольно легко добиться, когда пишешь.

ПИСАТЕЛЬСТВО ПОДРАЗУМЕВАЕТ МНОГО СТРАДАНИЙ: ПИСАТЕЛЬ ЗАХОДИТ В ТУПИК, БОРМОЧЕТ СЕБЕ ПОД НОС, УНИЧТОЖАЕТ НАПИСАННОЕ, СТОНЕТ НАД КЛОЧКОМ БУМАГИ.

Вот что происходит, когда он роется в своём внутреннем архиве, консультируясь со своим товарищем и надсмотрщиком — читателем. В процессе мысль и проза становятся практически неразличимыми. Ни один писатель не в состоянии ответить на вопрос, пишет ли он, в то время как думает, или думает, в то время как пишет.

Здесь я бы хотел процитировать одно из знаменитых воспоминаний Маяковского. Данный отрывок позаимствован из статьи «Как делать стихи»:

«Году в тринадцатом, возвращаясь из Саратова в Москву, я, в целях доказательства какой-то вагонной спутнице своей полной лояльности, сказал ей, что я не „мужчина, а облако в штанах“. Сказав, я сейчас же сообразил, что это может пригодиться для стиха, а вдруг это разойдётся изустно и будет разбазарено зря? Страшно обеспокоенный, я полчаса допрашивал девушку наводящими вопросами и успокоился, только убедившись, что мои слова уже вылетели у неё из следующего уха. Через два года „облако в штанах“ понадобилось мне для названия целой поэмы».

Совершенно очевидно, что Маяковский сам не знал, было ли это «облако в штанах», которое он так ценил и положил в свой внутренний архив, мыслью или просто необычным словосочетанием. Знание облекается словом, а слово конкретизируется знанием. Невозможно сформулировать методы, необходимые, чтобы придумать такую запоминающуюся фразу, как «облако в штанах».

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО БЫ КТО НИ ДУМАЛ, НЕТ НИКАКИХ СЕКРЕТОВ ПИСАТЕЛЬСТВА.

Секрет заключается в том, что нет никаких секретов. И это вовсе не парадокс. Даже если кому-то удастся проанализировать красный цвет, такое объяснение не позволит никому почувствовать этот цвет.

Тем не менее, можно и даже необходимо подсказывать начинающим писателям способы изучения ремесла. Всё дело в том, что у них есть их собственное желание писать. Зачатки всего остального содержатся в этом желании.

Поскольку я уже и так написал слишком много, пришло время резюмировать мои мысли: первый шаг для начинающего писателя — объективировать свои желания таким образом, чтобы увидеть их как желания другого. Сознательное отделение от собственного внутреннего писателя начинается на этом этапе. Если преуспеть в этом, всё, что останется, — это просто придерживаться равновесия в напряжении и борьбе с читателем. Ведь именно читатель представляет собой неисчерпаемый источник творчества.

Нет такой правды, которая бы существовала вне читателя, и до тех пор, пока читатель принимается во внимание, крах невозможен. Самые смелые эксперименты и приключения позволены и даже необходимы. Трудность лежит не столько в усовершенствовании своего стиля, сколько в поиске смелости, чтобы продолжать бороться с читателем.

Перевод: Роман Шевчук

***

Слово Мастеру. Писатели о писательстве — список статей

***