Как на верфи напилить бабла

Автор: Евгений КрасВ принципе ничего особо сложного в этом нет. Любая верфь – это очень крупное предприятие с офигенно большой стоимостью. Её строительство означает немереное количество земляных, бетонных и прочих работ, во время которых потерять в нужном месте несколько миллионов тех ещё рублей в принципе не очень сложно, особенно если вовремя поделиться с теми, кто будет поставлен за этим следить. Короче эти мероприятия стоят в одном ряду со стройками длинных дорог, больших мостов, космодромов и среднего размера городов в голой степи. Примерно того же размера каймак можно получить и при строительстве большого судна, а ещё лучше – корабля (судна военного назначения). Потому как корабль – это секретность. Особым расположением в определённых кругах жутко эффективных манегеров всего мира пользуются принципиально новые корабли. Там к секретности обычной добавляется другая разновидность секретности – научная. Кто не знает, поясняю – это такая секретность, при которой тебе всё рассказывают, всё показывают вроде бы, но ты при этом всё равно не бельмеса не понимаешь из-за того, что слова такие слышишь в первый раз в жизни (в лучшем случае во второй). А всё незнакомое и непонятное всегда у людей вызывает, если не страх, то уважение. То есть все верят докладчику за неимением лучшего. Поэтому за такие заказы идёт серьёзная, хотя и невидимая борьба во всех странах мира.

В конце процесса все оказываются довольны, как правило. То есть правительства получают требуемые образцы вооружений, а манегеры свою долю от каймака. Но всё это справедливо для рядовых мировых держав. Несколько иначе дела обстоят у «исключительной нации». Там это дело не только довели до законодательного ума (узаконенной системы взяток под названием «лобби»), но и вообще довели систему до полного совершенства. То есть предприятия и околонаучные центры обеспечиваются работой на долгие годы, манегеры жирнющими долями каймака, а государству не достаётся ничего совсем. В особо продвинутых случаях достаётся головная боль. Данная система там живёт и развивается уже не первый десяток лет, уже перестав удивлять своими техническими новациями инженеров всего мира.

А можно и пройтись немного по всем этим идеям примерно с 80-х годов. Именно тогда пошла их главная волна, что само по себе любопытно. Это я к тому, что частенько можно слышать, что, мол, США расслабились после роспуска СССР, поэтому и заигрались в оружейные авантюры. Однако факты говорят о том, что дело было немножечко не так и началось всё немножечко раньше. Начать нужно с пресловутой программы «Звёздных войн». Часто можно слышать, что хитромудрые американцы придумали некую утку, с помощью которой разорили СССР, который воспринял её всерьёз. На самом деле глупостью страдают, на мой взгляд, именно комментаторы. В самих же США этой программой увлекались всерьёз и денег на её реализацию было вломлено немало. Старались изо всех сил. В пустынных районах гремели ядерные взрывы в попытках создания лазеров с ядерной накачкой, велись дорогущие исследования... много чего было. Просто мало чем кончилось. Так что не только у нас лучевое оружие изобретали. У нас это таки вылилось тогда в «Гибку», а сейчас в «Пересвет», а вот у них «весь пар ушёл в гудок».

Грех не припомнить и овеянные... анекдотами «невидимки» F-117:

Их, преодолев немыслимые трудности, американские инженеры таки заставили худо-бедно летать (честь им за это и хвала). Их даже построили в каком-то количестве. И даже боевое применение этого угловатого чуда оказалось на высоте, хотя только в голливудских фильмах. На деле всё вышло куда скромнее. Сейчас из рассекреченных данных стало известно, что американцы пытались продать англичанам F-117, однако Тетчер отказалась. Похоже уже тогда всем было понятно, что идея провалилась. Чуть потом это показали всему миру югославы, завалив «невидимку» старенькой советской ракетой. До сих пор обломки в их музее лежат:

Однако опыт у американцев появился и вылился в очень неплохой вроде бы Фу-22, но он оказался даже американцам не по карману и его сняли с производства. Говорят, что и документацию потеряли. Замечу... подозрительно потеряли. То есть эти потери и дороговизну я воспринимаю немного недоверчиво. Чертежи успешных и передовых систем просто так не пропадают и поневоле возникает подозрение, что с успешностью Фу-22 есть какие-то очень серьёзные проблемы. В конце-концов в боевых условиях он как-то внятно себя так и не проявил до сих пор. Эпопея со строительством и принятием на вооружение его потомка Фу-35 эти сомнения только подтверждает. Не зря сейчас американцы вдруг вспомнили о своей «тройке» (Фу-16, Фу-15 и Фу-18). С чего бы это, если производство «продвинутых» потомков уже есть? Про потерянные технологии с чертежами слушать не хочу хотя бы потому, что «тройка» строилась куда раньше и никто ничего не потерял. А так вообще бывает?

Другая загадочная история произошла с «невидимым» вертолётом «Каманч». Дело тоже было в 80-х. Американцы получили богатый опыт во Вьетнаме со своими «Кобрами» и увидели «ответку» в виде «Стрел», Ми-24, «Шилок» а затем и «Тунгусок». Тут они поняли, что этот набор очень даже внятно может помножить их вертушки на ноль и нужно двигаться дальше. А тут их всех одолела болезнь «невидимости» и универсальности. Появился очень неплохой «Апач», но этого показалось мало. Нужно было что-то эндакое. Так родился конкурс Light Helicopter Experimental, в котором победила связка Boeing+Sikorsky. Собирались построить 6 тыщщщ этих супервертолётов! Причём эти машины должны были совмещать в себе функции разведчиков и ударных машин. Ну и конечно же быть ваще невидимыми. Это уже прозвучало немного странно. Ведь вертолёт сам по себе машина ближнего боя, которая производит тепло в очень серьёзных количествах, да и видно её неплохо безо всяких радаров. Но внешне выглядело это творение многообещающе:

Такой весь «брутальный», грозный, угловатый, с пушкой. Основное оружие спрятали во внутренний отсек. А к нему ещё и внешняя подвеска должна была прилагаться с кучей ракет и другого подвесного оружия. А он ещё и летает со скоростью за 300 км в час («Апач» только 260 км в час выдаёт). Короче – зверь-машина:

Он ещё и маневрировал достаточно резво (пока пустой). Передняя часть вертолёта была сделана из армированного углеволокном пластика на основе эпоксидки и покрывалась радиопоглощающим покрытием. Это должно было дополнительно снижать ЭПР в лобовой проекции. Короче всё или почти всё было хорошо. Однако опять решили, что дорого. Именно так привычно прекратили программу власти США, списав истраченные десятки миллионов долларов. Не хочу повторяться. Я уже написал, почему ссылки на дороговизну и потерю технологий мне не кажутся убедительными.

В «нулевых» манегеров одолел новый вирус – беспилотники. Американцы создали к сегодняшнему дню несколько довольно удачных машин (не хуже китайских будут). Одна из них – Northrop Grumman X-47B:

На фотографии образец для флота. Его очень далеко «продвинули». В 2011 году такой дрон сам (говорят) сел на авианосец, а ещё через четыре года сам (говорят) совершил воздушную заправку. Серьёзное достижение! Учитывая, что у него 2 тонны полезной нагрузки – вообще прекрасно. И вдруг… программу закрыли. Причина стандартная – слишком дорого (ага, а Фу-35 просто дармовой). Думается причина в том самом происшествии. Ну, когда американский беспилотник иранцы, перехватив управление, просто аккуратно посадили на своём аэродроме. С учётом этого эпизода всё понятно – снабжать потенциального противника своими беспилотниками действительно дороговато как-то.

Однако это всё про авиацию, а я не авиа, а судостроитель. Поэтому про корабли мне куда интереснее, да и привычнее. Так вот с кораблестроением у американцев происходила примерно такая же веселуха… впрочем, она продолжается до сих пор.

Итак. Раз уж начал с 80-х, то и продолжу оттуда же. До кораблестроителей тогда долетел тот же вирус, который свирепствовал в головах авиастроителей. «Невидимость»! Невидимые боевые привидения бродили по полям, морям и небесам будущих сражений. Так казалось. На самом деле невидимки хорошо себя чувствовали только в головах «эффективных манегеров». Я не знаю, верили они в самом деле в то, что материальный объект можно сделать невидимым, или понимали, что это глупость, но хотели деньжат срубить. Не знаю. Важны их действия.

В середине 80-х была открыта программа по проектированию морского варианта «невидимки». Подошли со всей серьёзностью. То есть учли все сколько-нибудь модные направления исследований в части проектирования кораблей. То есть первым делом – горячо любимые всеми дилетантами катамараны. Все их любят. И чем дальше от кораблестроения, тем горячее любовь. Они не переворачиваются, они имеют малую осадку, они то, они сё… На самом деле катамараны и вообще многокорпусные суда проблем не решают, они их создают. Например, сказка про малую осадку катамаранов родилась благодаря яхтсменам. Дело в том, что обычная однокорпусная яхта имеет всегда большую габаритную осадку из-за здоровенного киля, предназначенного для предотвращения бокового проскальзывания. Его ещё свинцом заливают, чтобы центр тяжести понизить. Так вот на парусных катамаранах таких конструкций не делают – у них в этом нет нужды. Поэтому катамараны действительно имеют малую осадку, но только парусные. Если же есть двигательно-движительный комплекс, то всё не так. Во всех учебниках чётко и ясно пишут непреложную истину – многокорпусные суда имею низкую весовую отдачу. То есть, если «по-русски», корпуса многокорпусных судов очень тяжёлые, поэтому на груз остаётся очень малая доля водоизмещения. И это не единственная их проблема.

Ходкость действительно можно получить высокую, но, если она низкая. Да, такой вот парадокс. Дело в том, что скорость в судостроении понятие относительное. Есть так называемый «водоизмещающий режим движения». Это относительно тихоходные суда – они на глиссирование не выходят. И вот для этих тихоходных судов очень важно иметь длинный узкий корпус – он меньше волн создаёт, поэтому нужно меньше усилий затратить для того, чтобы его заставить двигаться немного быстрее. То есть они скорее не быстрые, а экономичные. Вот именно исходя из таких соображений фирмой «Локхид-Мартин» и был сделан к 1993 году тот самый забавный кораблик. Назвали его очень по-американски «Sea Shadow», что означает «Морская тень». Корпус с «оптимальными углами» для снижения ЭПР, продвинутые материалы… все дела. Чтобы лицом не показывать, вот фотка:

На всё, что касалось этого уродца, поставили штампики «совсем секретно». Кстати, обратили внимание на фирму? Да, это та же самая, которая спроектировала Фу-117 «Ночной ястреб». Так что стиль «фамильный». Вода сделала возможным применить ещё один способ снижения заметности – вокруг кораблика создавали завесу из брызг, что должно было снижать его заметность в инфракрасном диапазоне.

Судёнышко считалось опытным, поэтому никакого оружия на нём не было, но экипаж целых 12 человек. Что ещё… Длина – 50 м, ширина – 21 м, осадка – 4,6 м (!). Обещанная скорость – 28 узлов, то есть более 50 км в час (ну, не знаю…). Чтобы русские инженеры не померли со смеху соблюсти секретность, ходовые испытания проводили исключительно по ночам. Ничего не помогло – кораблик, несмотря на все покрытия и брызги, был отлично виден на всех радарах. Программу закрыли, 195 миллионов долларов списали, конструкцию признали тупиковой ветвью, единственный образец уничтожили. Однако идея потом возродилась, как Феникс, при проектировании «Замволта». Но про него чуть позже, а сначала про другие эксперименты американских манегеров.

Этот катер в прессе окрестили «последней игрушкой Бэтмана», но и его официальное название было ничем не хуже (всё же американцам по части названий равных нет!). Внимание, перед вами углепластиковый M80 Stiletto (Стилет):

Хотя, как по мне, то больше главный символ Масленицы напоминает. Его назначением заявили гоняться за наркоторговцами и перевозить «командос» с одной лодкой типа РИБ длиной около 10 метров и один мини беспилотник. РИБ – это просто надувнуха с жёстким днищем. Всё. Больше на нём ничего не было. Длина – 26,6 м, ширина – 12 м, заявленная скорость – более 90 км в час (ну, не знаю…). Посмотрите на днище этого чуда:

Два корпуса, два аутригера и центральный волнорез! Всё, чтобы увеличить массу корпуса и сопротивление трения. А ещё четыре винта в сочетании с дизель-электрической энергоустановкой. Это видимо для того, чтобы кпд был как можно меньше. Молодцы. Дальше всё, как обычно – программу закрыли, 8 миллионов долларов (всего-то) списали.

А вот как бы сделать суперпередовой корабель для десантных операций, как думаете? Сделать что-то типа «Зубра» на воздушной подушке (вообще без осадки) и скоростью далеко за сотню? Нет! Американцы не так просты. А как же «продвинутость» и «невидимость»? Они создают вот это:

Это называется HSV-2 «Swift». Это почти нормальный катамаран. Довольно быстроходный, в смысле, что с мощностью всё в порядке. На палубу можно посадить лёгкий вертолёт. Под палубой просторный грузовой отсек. Именно просторный, так как загонять в него что-то действительно тяжёлое (типа танков) на самом деле не перспективно – осадка резко увеличивается и скорость соответственно радикально падает. Их таки сделали штук десять, кажется. Но на этом всё и закончилось. То есть на самом деле быстро осознали, что в заявленном виде его использовать не получится. Скорость быстро падает, если перегрузить, если волны большие. Осадка под 4 метра. То есть к необорудованному берегу не причалишь. Оружия нет. Ну, что-то где-то на них возили. В один прекрасный день один такой кораблик сдали в аренду ОАЭ. Команда частью с Украины. Арабы на них стали возить медикаменты (так они уверяли). Но видимо йеменские повстанцы-хуситы в это не очень поверили, поэтому в один прекрасный день использовали одну свою ПКР. Результат был такой:

То есть «невидимость» не помогла. Остальные характеристики такие: длина – 103 м, ширина – 28,5 м, экипаж – 41 чел., груз – 635 тонн (ой, брехня…), скорость – до 43 узлов (сильно сомневаюсь). На самом деле по воспоминаниям команды – в грузу не более 33 узлов (верю). Собственно – всё.

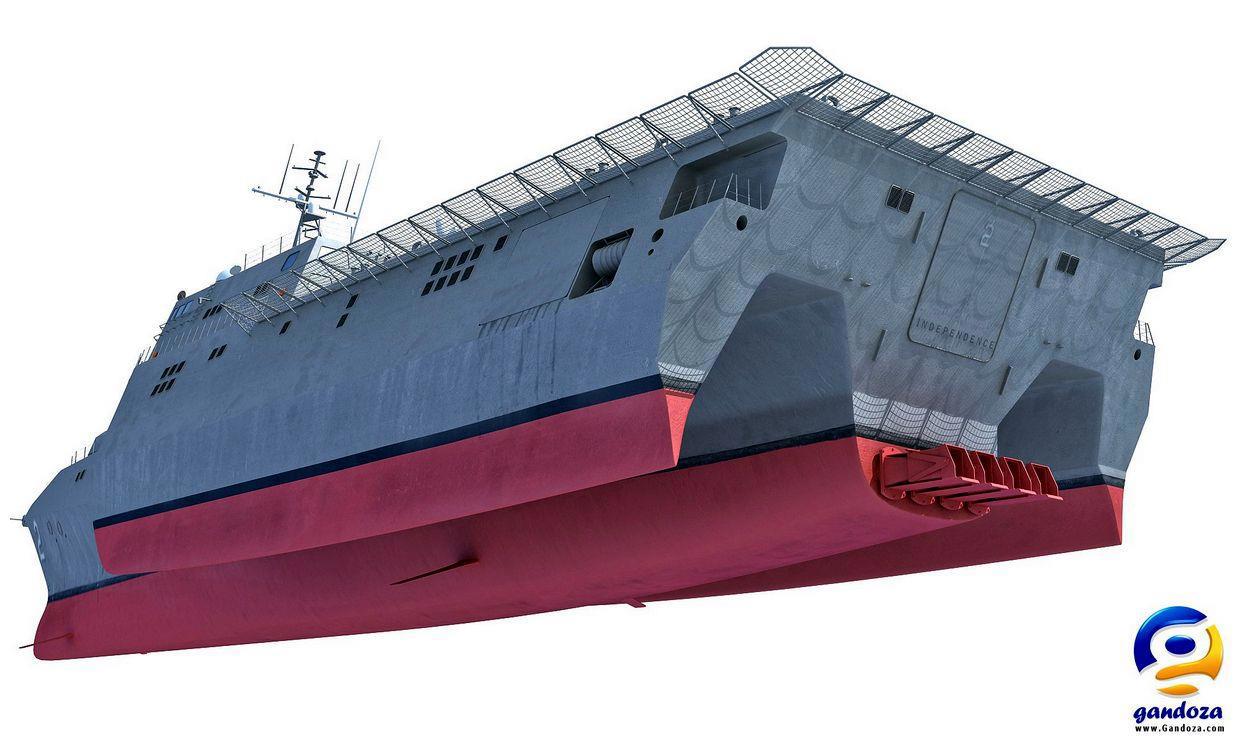

Куда увлекательнее была программа «литоральных» кораблей. Термин не совсем привычный, но ничего заумного в нём нет на самом деле. По-русски это назвали бы кораблём прибрежного плавания, сторожевиком. То есть это корабли понадобились для охраны морской границы США. Она у них действительно большая – есть над чем подумать. Понятно, что охранять её на крупных океанских кораблях дорого и несподручно. Нужно что-то поскромнее и с небольшой осадкой. А чтобы чутко реагировать, хорошо бы быстро бегать. Всё? Нет, не всё. К тому времени появился ещё один вирус (к остальным до кучи). Он называется «модульность». Объявили конкурс, началась пляска миллионов и идей. Вполне нормальным предложением стали корабли типа Freedom. Однокорпусные без излишних фантазий, неплохо задуманные и исполненные (в 2012 году). Но куда больше денег было истрачено на идею кораблей LCS типа Independene фирмы Dynamix. Здесь всё выглядело куда более «продвинутым». Их часто называют «тримаранами», хотя правильнее будет сказать, что это однокорпусный корабль с двумя аутригерами, но терминология не очень важна. Просто посмотрите не него:

Внешне есть один хороший плюс – большая полётная палуба. Однако за неё пришлось заплатить серьёзным количеством минусов, поэтому дело затянулось. Были у этого корабля и другие сильно сомнительные решения. Вот картинка с его днищевой частью:

Коробочки на транце – это четыре водомёта. На скорости до 90 км в час применить водомёт – это нормально, но не четыре же! КПД водомёта и так не очень большой. То есть перемножаем и получаем смешную цифру. Команду сначала обозначили в 25 человек. Вроде бы хорошо, но сомнения таки одолевали. Потому как получается, что на вахте единовременно находится не более 5-6 человек. Навигация, связь, наблюдение, оружие, кок, общее руководство и тд и тп. Получается очень напряжённый режим работы. Сильно сомнительное решение. Подумали и увеличили команду вдвое, а с ней и запасы, каюты... масса выросла и скорость упала немного ниже 90 км.

Размеры получились неслабые. Длина – 127 м, ширина – 30,4 м, осадка – под 5 метров. Интересно ещё и то, что для сокращения стоимости проектирования за прототип был взят гражданский скоростной морской паром. Корабль должен был гонять пиратов (не знаю), подводные лодки (сомнительно), искать мины (сомнительно), и выполнять некоторые функции спасателя (очень некоторые). На испытаниях и Freedom, и Independene отметились запредельным количеством отказов, недоработок, аварий. «Допиливать» эти изделия так и не решили. Деньги списали.

Однако не всё что делается, имеет такой бесславный конец. У некоторых концы выглядят куда более увлекательным. «Напримером» можно считать катер, известный под странным названием «морской истребитель». Даже начало его проектирования было странным. Контракт был подписан с фирмой Titan, которая корабли проектировать никогда не умела. То есть они просто «управляли денежными потоками» (знакомо?). Добавлю – в размере 60 миллионов долларов (для начала). Для того, чтобы собственно работать, они наняли субподрядчиков. До них, разумеется, денег дошло немного, поэтому, для экономии средств, подрядчики не стали сильно заморачиваться исследованиями, а спроектировали корабль по гражданским нормам. Впрочем, таки предусмотрели бронирование рубки... противопульное.

Первенец родился в 2003 году и был, конечно же катамараном с корпусами «с малой площадью ватерлинии». Сейчас поймёте, почему название «морской истребитель» мне кажется странным. Встречайте! Перед вами X-Craft, он же «Sea Fighter»:

Длина – 80 м, ширина – 22 м, осадка – 3,5 м, экипаж – 26 чел., скорость – до 100 км в час (правда штоль?). С вооружением всё значительно загадочнее. Тяжёлым грузом на кораблик легла та самая «модульность». Идея, на первый взгляд, хорошая. То есть под палубой размещаем шестиметровые контейнеры с вооружением и средствами наблюдения, а на палубе ставим два вертолёта. С помощью этих штук мы делаем всё. Мы ищем подводные лодки, мины, в трюме возим десантников, запускаем всякие ракеты... ну, всё, короче. Только вот экипаж-то у нас – всего ничего. И этот самый экипаж должен соответственно тоже всё уметь и из всего стрелять. А всё уметь нельзя. То есть можно, конечно, но хорошо уметь не получится. Вот и получается, что на самом деле он не будет уметь ничего толком. Да и с вооружением тоже непросто. Из штатного – только три пулемёта да один зенитный «Вулкан» МК.15.

Возможности у кораблика получились крайне ограниченными. Никаких мин он искать и уничтожать разумеется не может. Любая современная подводная лодка обнаружит его куда раньше, чем он её. Вступить в бой с лодкой можно только из большой любви в Родине и остром желании получить награду... посмертно. То же можно сказать про встречу с самолётом или даже ударным вертолётом класса «Аллигатора» или «Апача», просто потому как эти начнут стрелять с расстояния, куда «Вулкан» не достанет. То есть никакой «истребитель» из этой штуки никогда не получится - он сам мишень. Десант возить? Да – сможет, но очень недалеко и только в то место, где не будет хотя бы пары пограничников с пулемётом, но будет хорошо оборудованный порт с глубиной акватории не менее 5 метров. Вот за контрабандистами побегать – вполне способен. Но если они хорошо подготовятся, то и здесь у него могут возникнуть проблемы. В целом мне непонятен восторг комиссии, которая посчитала их испытания успешными. Разве что сама «Программа испытаний» была сделана особым образом. А так... ну, прикольный получился катерок. И это всё:

Ну и про фантастический «Замволт» напоследок. Да, он действительно «фантастический». Другого слова подобрать трудно. У меня и моих коллег глаза на лоб полезли просто когда появились первые картинки этого чуда. То есть вообще без подробностей. Поясню. Например у американцев есть очень хорошие эсминцы типа «Арли Бёрг» (да, тот самый, которого одинокий Су-24 по Чёрному морю гонял). Вот этот корабль:

Он обладает отличными мореходными качествами, сбалансированным составом вооружения и главное – их наклепали в количестве что-то больше шестидесяти штук! Казалось бы – живите и радуйтесь. Можно неспешно модернизировать на этих кораблях электронику, вооружение. На боеспособности флота это никак не отразиться. В конце концов можно сделать новый корабль получше, используя богатейший опыт эксплуатации этого очень удачного бойца. Просто взять его за прототип. Нет! Нужно американцам, кровь из носу, чего-нибудь «продвинутое» забубенить. Так чтобы звенело и встряхивало неокрепшие умы подростков с «айфонами».

В принципе один местный коллега (https://author.today/u/underworld90 ) написал про этот корабль на Дзене забавную заметочку. Судя по всему, он достаточно далёк от судостроения и первым желанием было его критикнуть, но почитал, посмеялся и... вынужден сказать, что написано всё правильно... ну, или почти правильно. То есть форма корпуса «утюга» именно «забавная». Ясно видны последствия работы над «Sea Shadow». Не ясно — зачем они это сделали? Ведь сами же пришли к выводу, что эксперимент был провальный. Чтобы пояснить странности, просто покажу тот самый «Арли Бёрг» на волне:

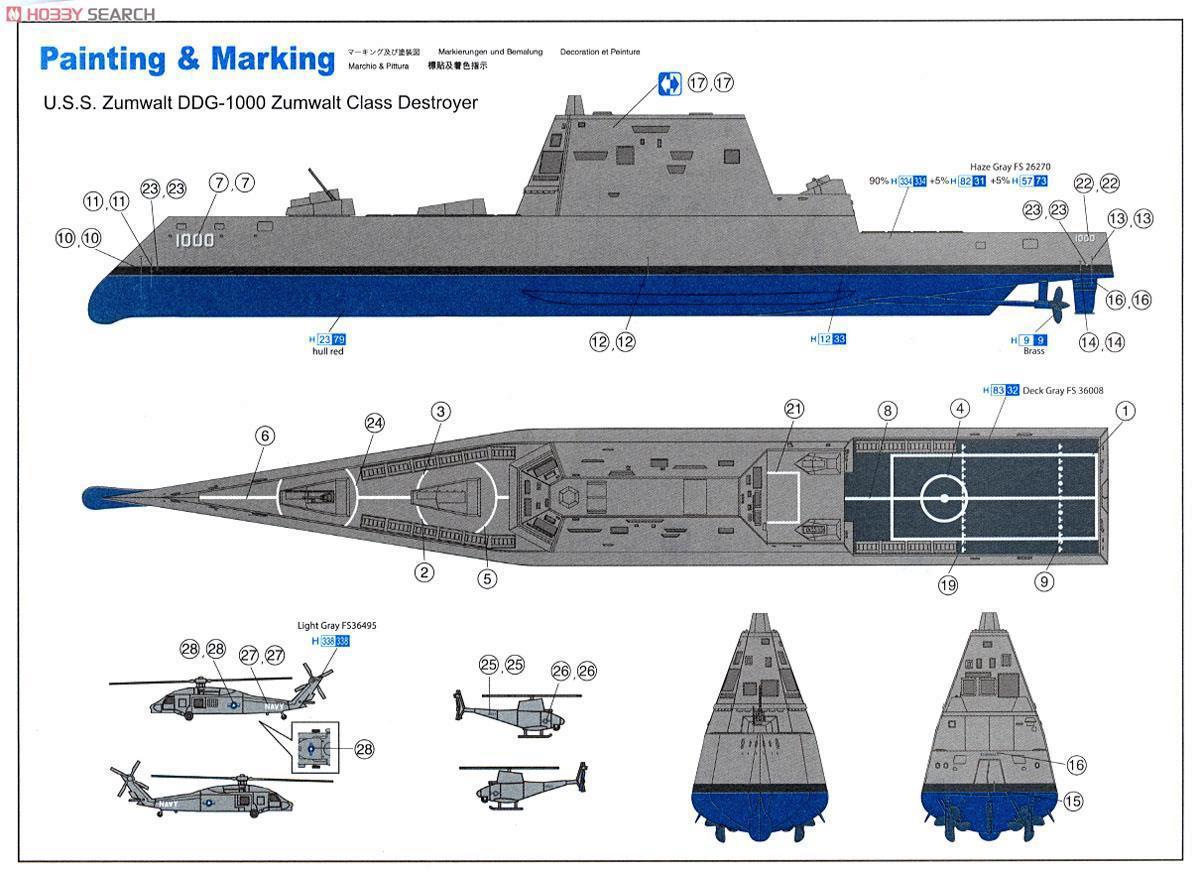

Видите, как носовая часть «разваливает» встречную волну, оставляя палубу сухой? Это обеспечивается формой носовой оконечности. Так и говорят – «развал бортов». «Утюг» же просто нырнёт в неё. Несколько десятков тонн морской воды пронесётся по палубе, сметая с неё всё, что плохо закрепили и всех, кто не успел сбежать. Зачем так сделали? Ну да – вопрос на засыпку. Днище «утюга» на самом деле не плоское. Вот посмотрите на эту картинку – там есть миделевое сечение:

На самом деле плоское днище совсем не означает плохую остойчивость. У любого парома днище плоское, но перевернуть паром достаточно сложно. У «Замволта» днище имеет округлую форму с плоским «балконом» в корме. У одного из катеров Аткинса была похожая форма. Нужно полагать – боролись за ходкость на всех режимах. А ещё у него есть два развитых скуловых киля. Я так понял, что они частично управляемые. То есть боролись за характеристики качки. Тоже неплохо. В целом ничего экзотического, кроме странной формы в конструкции корпуса "Замволта" нет. По следам на обшивке хорошо видно, что набран корпус по продольной системе набора с чередующимися рамными и основными связями. Это немного необычно для корабля такого размера, но в целом всё в пределах возможных отклонений. Для чего сделали надстройку из фанеры – для меня загадка. Но то, что для облегчения веса конструкции – не факт. Могли быть другие соображения. Одно точно – зря они так. С вооружением тоже одни вопросы (Д.Корлеоне прав). Даже к размещению оружия есть вопросы. Например поставить пусковые шахты для ракет вдоль борта... это нужно догадаться. Вот просто – а если в него в каком-нибудь узком проливе сухогруз врежется (были такие случаи с кораблями)?

Электромагнитные пушки – отдельная песня. Делать корабль под принципиально новое оружие, которого ещё в природе не существует – это вообще нечто странное. Ежу понятно, что его так и не сделали и вряд ли сделают в ближайшие лет двадцать, примерно. Во всяком случае идея очень не новая, и очень многие уже на этой теме обломали зубы. Так откуда родилась святая уверенность, что это получится? По-нормальному нужно было сначала спроектировать сами пушки, а уже потом строить корабли с учётом особенностей нового орудия.

Разговоры о какой-то невидимости корабля такого размера и с такой энергетикой вообще странные. Тем боле, что на него поставили мощные радары, и как только они включатся, то о корабле будут знать все, включая самые древние ракетные катера. Необычный силуэт же просто бросается в глаза. Любой встречный рыбак или грузовик эту посудину легко опознает и радостно растрезвонит на весь мир о месте и времени встречи. Как пропустить такую достопримечательность?

Послужной список уже построенных двух экземпляров состоит сплошь из отказов и аварий даже самых основных механизмов и систем, включая двигательно-движительный комплекс. То есть корабли даже в принципе неработоспособны.

Короче, ребята построили впечатляющий монумент, который громко говорит о... хм... а это уже второй вопрос: