ЮБИЛЕЙ. 140 лет со дня рождения Аркадия Аверченко

Автор: Анастасия Ладанаускене

Аркадий Тимофеевич Аверченко (27 марта 1881 — 12 марта 1925) — писатель, сатирик, драматург и театральный критик, редактор журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон».

Из автобиографии

Ещё за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну, вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

— Держу пари на золотой, что это мальчишка!

«Старая лисица! — подумал я, внутренне усмехнувшись, — ты играешь наверняка».

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днём моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чём здесь ещё какой-то праздник?

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе — и мы вышли на улицу.

— Куда это нас черти несут? — спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

— Тебе надо учиться.

— Очень нужно! Не хочу учиться.

— Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

— Я болен.

— Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

— Глаза.

— Гм… Пойдём к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.

— Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?

— Ничего, — ответил я, утаив хвост фразы, который докончил в уме: «…хорошего в ученьи».

Так я и не занимался науками.

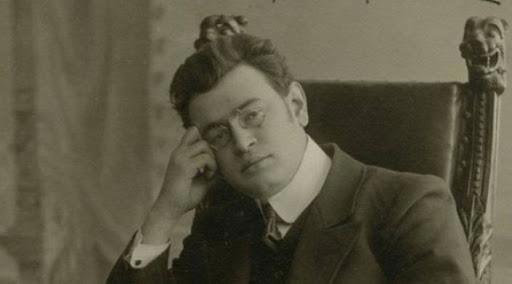

Аркадий Аверченко в Харькове, 1901

Литературная моя деятельность была начата в 1904 году и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во-первых я написал рассказ… Во-вторых, я отнёс его в «Южный край». И, в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоилась…

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то ещё другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской воины.

Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина…

Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил меня, как щепку.

Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу. Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал, и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня!

Тогда он, обидевшись, сказал.

— Один из нас должен уехать из Харькова!

— Ваше превосходительство! — возразил я — Давайте предложим харьковцам: кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев всё-таки до отъезда выпустить 5 номеров журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.

В Петроград я приехал как раз на Новый год.

Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу! Помолчу.

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я, — могу дать честное слово, — увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город. Скромно, инкогнито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни.

И вот — начал я её.

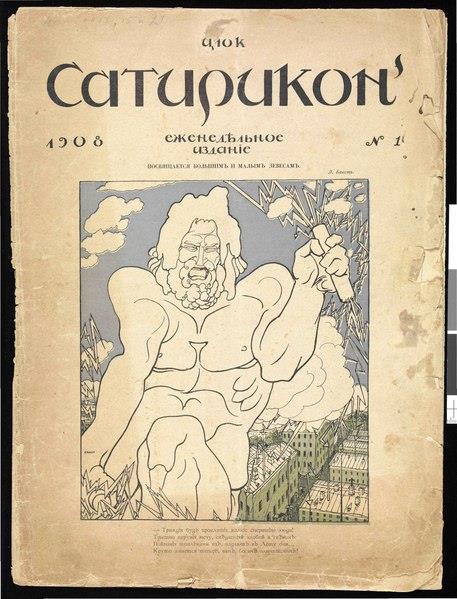

Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, весёлый журнал (в год 8 руб, на полгода 4 руб).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона» (на год 8 руб, на полгода 4 руб).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймёт, почему я в этом месте умолкаю.

Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности я умолкаю.

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение…

О «Сатириконе» (из статьи «Мы за пять лет»)

Первый номер «Сатирикона» вышел 1 апреля 1908 года, и о «новом» журнале сразу заговорили.

Для посторонней публики и критики появление «Сатирикона» вместо «Стрекозы» было большим, значительным событием, мы же этого почти не заметили, потому что журнал остался прежним… Только редактором, вместо И. Ф. Василевского, подписывал первые 9 номеров А. Радаков, а с 10-го номера принял эту рискованную, по русским обычаям, обязанность на себя я.

И удивительная вещь: о «Стрекозе» никто никогда в газетах и словом не обмолвился, а стоило появиться другому заголовку, как критика зашумела. Могу отметить отрадный для нас факт: «Сатирикон» был сразу принят хорошо.

Не прошло и года, как название журнала прочно вошло в жизнь и выражения: «темы для „Сатирикона“», «сюжет, достойный „Сатирикона“», «вот материал для сатириконцев» — запестрели на газетных столбцах в серьёзных политических статьях.

Пять лет…

Это около трёхсот номеров. И над каждым номером напряжённая работа, масса усилий, затрачиваемых на обход цензурных волчьих ям. Громадная, титаническая работа, о которой читатель и не подозревает.

И, как всегда бывает: просматривая теперь эту вереницу номеров, помнишь хорошо, как создавался каждый номер, помнишь все тягости его рождения и тернии, с его выпуском связанные… — но вместе с тем совершенно не помнишь и не постигаешь, как созданы все эти триста номеров в их общей массе.

Неужели всё это сделано нами, пятью-шестью людьми, единственным оружием которых были карандаш, перо и улыбка… Не верится.

И в то же время мы устраивали «сатириконские балы», ухитряясь в неделю записывать декоративные полотна во всю величину Дворянского собрания, устраивали вечера, юмористические лекции выставки карикатур, совершали «образовательные» экспедиции за границу и выпускали книги…

Поверит ли кто-нибудь, что нами за эти пять лет, совместно с М. Г. Корнфельдом, было выпущено на рынок свыше двух миллионов книг.

Не верится? Увы… Цифра эта точна.

Это уже сделано. Это позади.

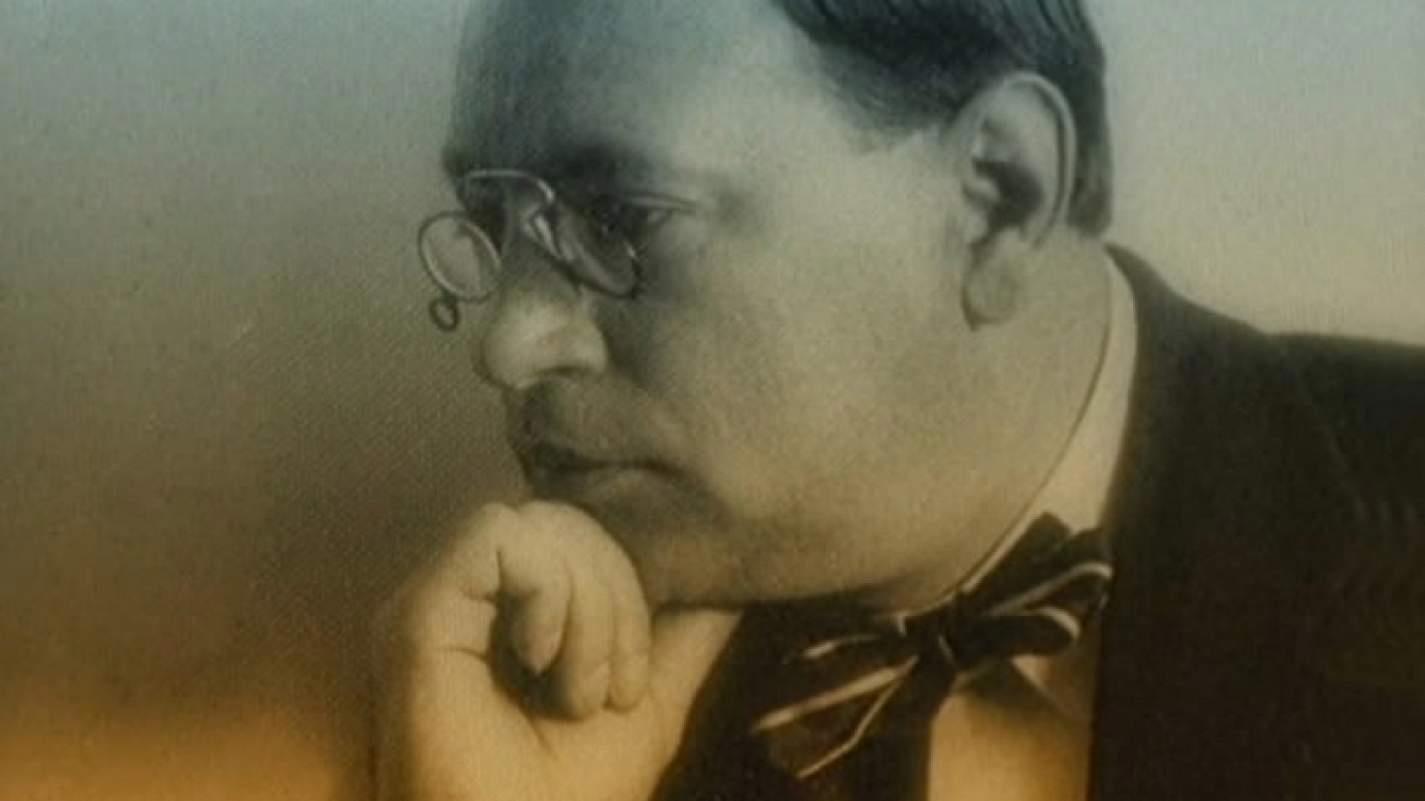

В редакции «Сатирикона».

Слева направо: П. Д. Маныч, А. Т. Аверченко, А. А. Радаков, А. И. Котылев, А. И. Куприн.

Стоит А. П. Каменский. 1909

А если бы пять лет тому назад пришёл какой-нибудь провидец и сказал бы: «Господа! Вы должны за пять лет сделать следующее:

1) Составить 300 номеров журнала.

2) Выпустить 2 миллиона книг.

3) Писать пьесы, декорации к ним, устраивать выставки, балы, над которыми возни 2-3 месяца, колесить по Европе, негодовать, возмущаться, бороться с цензурой и сверх всего этого — обязательно сохранять хорошее, ровное расположение духа, без которого „весёлая“ работа немыслима».

Если бы все это сказал нам пять лет тому назад провидец, каждый из нас выслушал бы его, молча повернулся спиной, выбрал бы по крепкой, прочной веревке — и сразу освободился бы и от книг, и от журнала, и от всего другого.

Теперь всё это позади. Хорошо!

Нам были бы неприятны упрёки в том, что мы празднуем такой скороспелый юбилей. Действительно, пятилетних юбилеев не празднуют.

Но, я думаю, предыдущие строки дают нам некоторое основание надеяться, что наше право на юбилей будет признано.

Кто знает, будет ли у нас десятилетний юбилей?..

Не надо забывать, что мы не купаемся в тёплой, ласкающей тело водице, а варимся в крутом кипятке.

О писательстве

Я в литературе больше всего ценю сжатость, краткость. Будь то роман, повесть или интервью — всё должно быть кратко.

Должен сознаться, что писание романа — превесёлое занятие: нет никаких рамок, в которых поневоле заковывается небольшой рассказ. Ощущение воли и могущества — будто плаваешь в небольшой лодочке по необозримому океану, где миллионы путей, — поворачиваешь свою ладью куда хочешь, никто тебе не указ.

Искусство и публика (отрывок)

Вы — писатели, актёры и живописцы! Вы все (да и я тоже) пишете, играете и рисуете для того многоголового таинственного зверя, который именуется публикой.

Что же это за таинственный такой зверь? Приходило ли кому-нибудь в голову математически вычислить средний культурный и эстетический уровень этого «зверя»?..

Ведь те, с которыми мы в жизни встречаемся, в чьём обществе вращаемся, кто устно по знакомству разбирает наши произведения — эти люди, в сущности, не публика. Они, благодаря именно близости к нам, уже искушены, уже немного отравлены сладким пониманием тонкого яда, именуемого «искусством».

А кто же те, остальные? Та Марья Кондратьевна, которая аплодирует вам, Шаляпин, тот Игнатий Захарыч, который рассматривает ваши, Борис Григорьев, репродукции в журнале «Жар-Птица», тот Семён Семёныч, который читает мои рассказы.

Таинственные близкие незнакомцы — кто вы?

Искусство рассказывать анекдоты (отрывки)

Истинно светские люди могут иметь успех в обществе в свете — помимо всех других качеств — только в двух случаях: или когда они хорошо рассказывают анекдоты, или когда они анекдотов совсем не рассказывают…

Насколько хороший анекдотист пользуется шумным, заслуженным успехом, насколько общество фигурально носит его на руках — настолько же плохой, бездарный претендент на «анекдотский престол» видит кругом плохо скрытое отвращение и тоску, настолько общество, выражаясь фигурально, — топчет его ногами!

Существует старинное распределение рассказчиков анекдотов на четыре категории:

1. Когда рассказчик сохраняет серьёзное выражение лица, а слушатели покатываются со смеху…

2. Когда смеётся и сам рассказчик, и слушатели…

3. Когда рассказчик за животик держится от смеху, а слушатели, свесив головы, угрюмо молчат…

4. Когда слушатели, вооружившись стульями и винными бутылками, хлопотливо бьют рассказчика.

Вот те поистине ужасные последствия, которые могут обрушиться на голову плохого рассказчика.

Всякий рассказчик должен помнить три основных правила своего изящного искусства:

1. Анекдот должен быть краток.

2. Блестящ по передаче

— и 3. В конце — неожидан.

Самое главное — пункт первый (краткость).

Из Всеобщей истории, обработанной «Сатириконом» (Новое время)

Раньше, до изобретения книгопечатания, люди писали чёрт знает на чём: на коже животных, листьях, кирпичах — одним словом, на первом, что подвёртывалось под руку.

Сношения между людьми были очень затруднительны… Для того чтобы возлюбленный мог изложить как следует предмету своей любви волнуюющие его чувства, ему приходилось отправлять ей целую подводу кирпичей. Прочесть написанное представляло такую неблагодарную работу, что терпение девицы лопалось, и она на десятом кирпиче выходила замуж за другого.

Кожа животных (пергамент) тоже была неудобна, главным образом своей дороговизною. Если один приятель просил у другого письменно на пергаменте взаймы до послезавтра сумму в два-три золотых, то он тратил на эту просьбу всю полученную заимообразно сумму, так как стоимость пергамента поглощала заём. Отношения портились, и происходили частые драки и войны, что ожесточало нравы.

Таким образом, можно с полным основанием сказать, что появление на рынке тряпичной бумаги смягчило нравы.

Первыми, кто научил европейцев делать бумагу, были — как это ни удивительно — арабы, народ, прославившийся до того лишь чёрным цветом лица и необузданным, лишённым логики поведением.

Кстати, у арабов же европейцы позаимствовались и другой, очень остроумной штукой: арабскими цифрами. До этого позаимствования в ходу были лишь римские цифры, очень неудобные и громоздкие. Способ начертания их был насколько прост, настолько же и неуклюж. Если нужно было написать цифру один, писали I, два — II, три — III и так далее, по величине цифры количество палочек. Оперирование с однозначными цифрами ещё не представляло затруднений… Но двузначные и трёхзначные занимали целую страницу единиц, и, чтобы сосчитать их, приходилось тратить непроизвольно уйму времени. А цифру «миллион» и совсем нельзя было написать: она занимала место, равное расстоянию от Парижа до Марселя.

Таким образом, ясно, какое громадное значение для культуры и торговли имели арабские цифры, и можно вообразить, как гордились своей выдумкой арабы, задирая кверху свои чёрные, сожжённые солнцем носы…

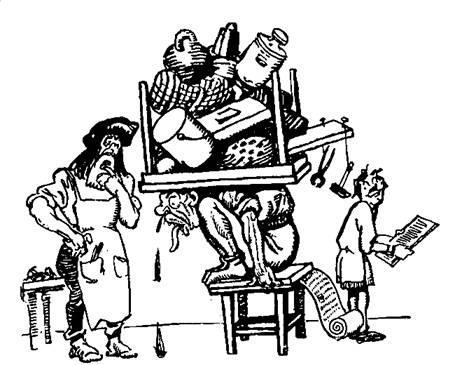

Книгопечатание на первых порах стояло на самой жалкой, низкой ступени. Если бы Иоганна Гуттенберга, изобретателя книгопечатания, привести теперь в самую ординарную типографию, печатающую свадебные приглашения и меню, и показать ему обыкновенную типографскую машину, он ничего бы в ней не понял и, пожалуй, выразил бы желание «покататься» на маховом колесе.

Во времена Гуттенберга печатали книги так: на деревянной доске вырезывали выпуклые буквы, намазывали черной краской и, положив на бумагу доску, садились на неё в роли подвижного энергичного пресса. От тяжести типографа и зависела чистота и чёткость печати.

Вся заслуга Гуттенберга заключалась в том, что он напал на мысль вырезывать каждую букву отдельно и уже из этих подвижных букв складывать слова для печати. Кажется, мысль пустяковая, а не приди она Гуттенбергу в голову, книгопечатание застряло бы на деревянных досках и человечество до сих пор сидело бы в каком-нибудь семнадцатом веке, не догадываясь о причине своей отсталости. Ужас!

***

... появилась мода на изобретения — все бросились изобретать что попало: книгопечатание, порох, магнитную стрелку… Эту моду сменила другая: открывать. Все лихорадочно ринулись открывать что подвернётся под руку, без всякого толку и смысла…

Понаоткрывали разных земель — мода устарела. Уже считалось признаком дурного тона, старомодным провинциализмом — открыть какую-нибудь новую землю. Проезжая мимо неоткрытых ещё земель, мореплаватели делали вид, что не замечают их.

***

Когда Колумб вернулся в Испанию и сообщил о своём открытии, некоторые просвещённые люди, знавшие о посещении скандинавами новой страны ещё в Х веке, пожимали плечами и, смеясь, язвили Колумба:

— Тоже! Открыл Америку!

С тех пор эта фраза и приобрела смысл иронии и насмешки над людьми, сообщавшими с торжественным видом об общеизвестных фактах.

Цитаты из других произведений Аркадия Аверченко

У философов и у детей есть одна благородная черта — они не придают значения никаким различиям между людьми — ни социальным, ни умственным, ни внешним.

У детей я имею шумный успех, потому что раскусил один нехитрый фокус: никогда не показывайте, что вы умнее ребёнка; почувствовав ваше превосходство, он, конечно, будет уважать вас за глубину мысли, но сам сейчас же молниеносно уйдёт в себя, спрячется как улитка в раковину.

У меня приём обратный: с детьми я прикидываюсь невероятно наивным, даже жалким человечишкой, который нуждается в покровительстве и защите. Может быть, в глубине души малыш даже будет немного презирать меня. Пусть. Зато он чувствует своё превосходство, милостиво берёт меня под свою защиту, и душа его раскрывается передо мной, как чашечка цветка перед лучом солнца.

Между корью и сценой существует огромное сходство: тем и другим хоть раз в жизни нужно переболеть. Но между корью и сценой существует и огромная разница: в то время как корью переболеешь только раз в жизни — и конец, заболевание сценой делается хроническим, неизлечимым.

Все мы страдаем от дураков. Если бы вам когда-нибудь предложили на выбор: с кем вы желаете иметь дело — с дураком или мошенником? — смело выбирайте мошенника. Против мошенника у вас есть собственная сообразительность, ум и такт, есть законы, которые вас защитят, есть ваша хитрость, которую вы можете обратить против его хитрости. В конце концов, это честная, достойная борьба. Но что может вас защитить против дурака? Никогда в предыдущую минуту вы не знаете, что он выкинет в последующую. Упадет ли он вам с крыши на голову, бросится ли под ноги, укусит ли вас или заключит в объятия… — кто проникнет в тайны тёмной дурацкой психики? Мошенник — математика, повинующаяся известным законам, дурак — лотерея, которая никаким законам и системам не повинуется.

При встрече с настоящим дураком человека охватывает какое-то мистическое отчаяние. Потому что дурак — это зародыш конца мира. Человечество ищет, ставит вопросы, идёт вперёд, и это во всём: и в науке, и в искусстве, и в жизни, а дурак и вопроса-то никакого не видит. — Что такое? Какие там вопросы? Сам он давно уже на всё ответил и закруглился.

Когда долго живёшь с человеком, то не замечаешь главного и существенного в его отношении к себе. Заметны только детали, из которых состоит это существенное.

Дружба хороша, когда она – вольное лесное растение, а не оранжерейная штучка, выращенная искусством опытного садовника.

Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту!.. Повернул ручку назад — и пошло-поехало…

Жизнь любит пошутить и посмеяться даже над смертью.

***

Слово Мастеру. Писатели о писательстве — список статей

***