Битва судеб

Автор: Евгений КрасЭто сражение не стало определяющим ни для нашей страны, ни для соседей. Сейчас о нём вообще не часто вспоминают. Можно сказать, что это был всего лишь один небольшой эпизод эпической эпохи Ивана Грозного. Эпохи создания нашего государства в его современном виде. Это было время достойное самых чеканных строк и самых возвышенных слов. Однако у политических деятелей совсем другое мнение на этот счёт. И только поэтому Иван Васильевич сейчас «кровавый тиран». Про него стараются либо вообще не говорить, либо грязь лить ушатами. А ведь это неправильно, ребята. Поэтому помнить нужно. Да хоть бы и вопреки, если не получается благодаря. Нужно помнить людей, создавших нас самих такими, какие мы есть. Все их свершения, всю кровь, которую они пролили за свою жизнь, да и за нашу. И в этой череде нельзя делить сражения на какие-то «важные» и «второстепенные». Любое такое событие это как камешек на горном склоне. Вроде бы и невелик по сравнению с горой, но тронь его – и вот уже и лавина, которая сметает всё на своём пути.

Поэтому я и хочу напомнить про один такой бой. Один из многих. Всего лишь один из боёв... да, можно и так сказать. А то ведь кошмар какой-то. Даже битва при Молодях плохо известна современным людям, куда уж отдельным боям. Может он внешне и не поменял ничего, но как знать. Это ведь тот самый камешек с горного склона. Не зря многие современные историки именуют его «битвой». Да и название у неё подходящее...

Вспомним, ребята битву при Судбищах.

Ещё её называют «Судьбищенской битвой». Может так даже точнее будет. А ещё в этом году подводные археологи вроде бы нашли место этого сражения, достав со дна реки с дюжину наконечников. Хотя это пока не факт. Короче... дело было примерно так.

Эпоха Ивана Грозного, сиречь 16 век.

Великий Князь, не по своей воле получивший власть, едва войдя в силу, сумел этой властью распорядиться так, как не удавалось до него никому… да и после него было не много деятелей сходного масштаба. Методом проб и без особых ошибок он выстроил отличное войско, в котором было чёткое разделение на пехоту, конницу и наряд (пушкарей). Наладил снабжение оружием по самым передовым образцам того времени. Росло производство огнестрельного оружия и пороха для него. Эти и другие новации давали свои плоды. Самыми заметными плодами было взятие Казани (1552 год) и Астрахани (1556 год). Земли обоих государств были присоединены к Руси. Хотя первый удачный штурм Астрахани состоялся ещё в 1554 году. И это важно. То есть именно даты здесь имеют большое значение. Дело в том, что оба ханства были весьма зависимы от Крымского ханства, на которое в свою очередь большое влияние оказывала Турция. А в те времена Турция – это серьёзно.

То есть воюя с Казанью, Великий Князь Иван привлёк к себе пристальное и весьма недружественное внимание Турции. До Казани им было далековато, но они дотянулись туда саблями крымчаков. Не помогло. Казань пала, и это случилось может даже не благодаря какой-то особо сокрушительной русской мощи, а по причинам чисто внутритатарским, так сказать. Ведь войско Ивана состояло в большинстве не из русских, а именно из татар, недовольных своими высшими вождями.

Иван понимал всю сложность политической обстановки, и резких шагов без нужды не делал ни в своём государстве, ни на международной арене. Именно поэтому первое взятие Астрахани не закончилось её присоединением к Москве. Иван постарался создать из него что-то менее враждебное и менее зависимое от Турции. Там это приветствовать не могли. Последовали ответные шаги, которые, впрочем, только ухудшили состояние дел турок. Более мелкие государи тянулись к Иванову центру просто наперебой. В целом у турок остался совсем надёжным только один вассал – Крымский хан Девлет-Гирей 1, посаженный там турками в 1551 году. Уже на следующий год он пошёл на Москву, но получил удар под Тулой. Хороший опыт. После этого Девлет-Гирей в целом действовал очень вдумчиво и осторожно, но цель оставалась прежней – Москва!

Шло сложное «перетягивание каната» между Москвой и Турцией, в котором Турция действовала и руками Крымского хана, и своими янычарами. Хитрость в этом перетягивании играла далеко не последнюю роль. Вот и в 1555 году всё было закручено очень непросто. Девлет-Гирей начал с того, что предложил Ивану обменяться послами. И одновременно на Руси узнают, что крымцы собираются в поход против черкесов, которые всего за три года до того заручились поддержкой Москвы. В Москве задумались. Разумеется, никто ни в грош не ставил миролюбие крымского ставленника Турции. Учитывали и ненадёжного Астраханского хана Дервиш-Али и явных врагов в Ногайской Орде. И может быть поэтому в нападение на черкесов, как на союзников Руси, там поверили. Ведь черкесы в этом случае очень логично оказывались меж двух огней. На самом деле Девлет-Гирей с помощью этих слухов просто создавал «дымовую завесу», прикрывающую очередной поход на Москву. Всё рассчитали правильно. Но вот только решение в Москве приняли совсем не то, на которое рассчитывали в Крыму.

А москали решили ни много, ни мало – самим совершить набег на крымцев, пока те будут заняты черкесской авантюрой. В 1555 году было решено «послати на крымские улусы воевод боярина Ивана Васильевича Шереметева с товарыщи». Так было принято решение о «Полском походе» князя Шереметьева. Слово «полский» к «Польше» отношения не имеет (её вообще тогда не было как таковой). Речь шла о походе в «дикое поле». Рассчитывали, как минимум, по результатам похода захватить коней крымцев, которых пасли в низовьях Дона, лишив противника подвижности. Для важной операции собирали только лучших казаков, служилых людей и детей боярских с «послужильцами». Огнестрельное оружие и кони – всего в достатке. Всего набралось около 10 тысяч человек. В пути войско И.В. Шереметьева (Большого) должно было соединиться с отрядом И.Б. Блудова. Встреча состоялась на пути к Крыму в районе немного западнее современного Харькова.

В начале лета всё пришло в движение: Девлет-Гирей с войском примерно в 40-60 тыс. сабель пошёл к Москве через Тулу, Шереметьев пошёл на юг в низовья Дона, сам Иван Васильевич собирал большое войско для решительной битвы с крымцами. И все сторожили друг друга.

Хан сделал ставку на быстрое движение и получение информации от пленных «сторожей». Русская разведка засекла крымское войско при переправе через Северский Донец. Шереметьев ещё двигался к месту сбора, рассылая дозоры по всем направлениям и про переправу узнал примерно в тот же момент, когда объединился с Блудовым. Объединённое войско Шереметьева, достигшее численности около 15 тысяч человек (с «обозниками») стало весьма серьёзной силой. И этой силе стало известно, что с противником она несколько разминулась. Шереметьев не рассуждал – он рванулся в погоню.

У Девлет-Гирея с разведкой было похуже, и о существовании в его тылу войска Шереметьева он и слыхом не слыхивал. Ему в тот момент было интересно только одно – клюнул Великий Князь на «дезу», которую он старательно подкидывал или нет? Пошёл Иван со своим войском спасать черкесов или поджидает его на пути в Москву? Поэтому он спокойно, но быстро продолжал движение к Туле. В Москве же к этому моменту в самом разгаре была мобилизация. Ждали Казанского хана с войском. Кроме того, часть войск была отправлена на Оку – сторожить Русь от надёжного врага в лице Ногайского хана и ненадёжного союзника в лице Астраханского хана.

Крымское войско остановилось большим лагерем для отдыха после ускоренного марша и перед решительным броском на Тулу. В этом лагере оставили весь обоз, всех «лишних» коней и верблюдов. Отдохнули пару дней. Двинулись. Но тут Девлет-Гирей узнал о приближении Ивана к Коломне и свернул от Тулы левее – к Одуеву. Откуда ему было знать, что к его почти беззащитному лагерю, оставшемуся в тылу, подошёл Шереметьев? Ситуация становилась всё более захватывающей.

Лихо разгромив «тыловую базу» крымского войска, Шереметьев захватил богатые трофеи. По его же описанию в числе прочего ему досталось восемьдесят верблюдов, около 60 тысяч тягловых лошадей и около двухсот аргамаков! Всю эту благодать нужно было отправить куда следует под надёжной охраной. Шереметьеву для этого пришлось отрядить половину имеющихся у него бойцов. Но боевую задачу никто не отменял, и Шереметьев с оставшимися силами продолжил погоню за войском Девлет-Гирея, которое уже превосходило его по численности примерно в восемь раз. Пока всё шло хорошо.

Весть о разгроме его «тыловой базы» грянула для крымского хана громом среди относительно чистого неба. Он вдруг понял, что московиты его таки переиграли. Теперь он оказался меж двух огней – позади войско Шереметьева неизвестной численности, а где-то впереди главные силы Московского князя. Тут было уже не до набега на богатые русские города – самому бы живу остаться. Решение напрашивалось только одно – идти назад и разгромить войско Шереметьева раньше, чем до него доберутся главные силы Ивана.

Третьего июля 1555 года войска увидели друг друга в районе урочища Судбищи (Судьбищи). Русским войском, кроме самого Шереметьева руководили на тот момент ещё окольничий Алексей Данилович Басманов (будущий опричник), воеводы А.Д. Плещеев, Б.Г. Зюзин и С.Г. Сидоров. Однако никакого плана битвы и даже построения в общем-то и не было. Это был встречный бой. Шереметьев бросился в атаку и с ним около семи тысяч его бойцов. Лучшие из лучших, собранные по всей Руси, рванулись вперёд.

Огромное татарское войско было сильно растянуто вглубь и вширь на марше и никак не могло вступить в бой слаженно. По сути, в первом бою участвовало не более трети крымцев. Хотя и эта часть по численности серьёзно превосходила всю Шереметьевскую рать. Бой был длинным и упорным – целых шесть часов пальбы и рубки! Разгромили татар. В качестве трофея досталось знамя Шириньских князей. Но битва, по сути, только начиналась – к месту побоища подходили тёмной тучей главные силы Девлет-Гирея. Смеркалось. Вскоре от пленного хану стало известно, что войско, от которого он только что отхватил жёсткую оплеуху, по численности очень невелико. А ещё то, что это то самое войско, которое забрало в качестве трофея все его запасы. Представляете себе самочувствие хана после такой новости? Абыдно, слюшай!

Русские тем временем откатились к ближайшей «зелёнке» и стали наскоро возводить защитные сооружения из телег и поваленных деревьев. Шереметьев спешно послал гонцов к ушедшей с трофеями части войска с приказом срочно возвращаться. Весть получили и смогли вернуться очень немногие. Наступала ночь и все прекрасно понимали, что настоящие события начнутся только утром.

Наутро все стрельцы и казаки заняли позиции за засекой. Крымцы пошли было в атаку на укрепления, но неожиданно им навстречу вылетела конница (дети боярские). «Удивить – значит победить!» Их вёл сам Шереметьев. И неожиданное нападение сработало. Русские смяли атакующих крымцев и пошли лавой вперёд – к вражескому лагерю, к ставке самого Девлет-Гирея. Положение крымского хана в этот момент было критическим. Вот так описали этот эпизод битвы турки: «...войско татарское потеряло дух и пришло в расстройство. Ханские сыновья калга Ахмед-Герай и Хаджи-Герай, пять султанов в бесчисленное множество знатных и простых ратников мусульманских пали под ударами неверных; совершенная гибель была уже близка…». Но Девлет-Гирей тоже был опытным воякой, и по русским почти в упор ударила ханская артиллерия и мушкетёры. Всадники смешались. Тяжело раненый Шереметьев рухнул с коня. Это был удар! Часть из уцелевших, услышав трубу, откатилась назад, к своему лагерю, прихватив раненого воеводу. Другая часть детей боярских побросала оружие и ускакала куда-то в направлении Тулы. Некоторые попали в плен.

Девлет-Гирей был раздосадован очередной неудачей, но голову не потерял. В принципе он догадывался, что время работает против него, но какой-то резерв у него ещё был. Он решил снова атаковать укреплённый русский лагерь. Обороной руководили Басманов и Сидоров. Вторая атака крымцев была холодной и продуманной. Они подвели пушки на короткую дистанцию и принялись обстреливать лагерь, попытавшись реализовать своё преимущество в огневой мощи. После «артподготовки» начался штурм, который, впрочем, успеха не принёс. Точно так же ничем закончился и второй штурм, и третий. Хану стало понятно, что сдаваться противник не намерен, а оставаться на поле боя было уже смертельно опасно. Подкатывались сумерки. Оставшиеся в живых крымцы отошли в свой лагерь. Утром, ещё затемно татарский лагерь тихо опустел – нужно было уносить ноги. На следующий день они форсировали реку Сосну и ускоренным маршем рванули в Крым, совершив за сутки марш в 90 километров по пересечённой местности.

На самом деле Иван Васильевич к тому моменту со своими главными силами ещё даже до Тулы не дошёл. Седьмого июля до Тулы добрались остатки русской рати во главе с Басмановым. Привезли Шереметьева и тяжело раненного в бою воеводу Сидорова. До этого Великий князь от детей боярских, попавших под огонь во время контратаки, знал, что войско Шереметьева потерпело поражение. Теперь пришла информация уже «из первых рук». Воеводы сообщили Великому князю, что гнаться за татарами уже смысла нет – те уносят ноги со всей доступной скоростью. Разведка подтвердила их донесение. Оставалось вернуться в столицу для чествования героев. Воевода Степан Григорьевич Сидоров двух ранений, полученных в этой битве, не пережил. Он скончался через месяц после возвращения в Москву.

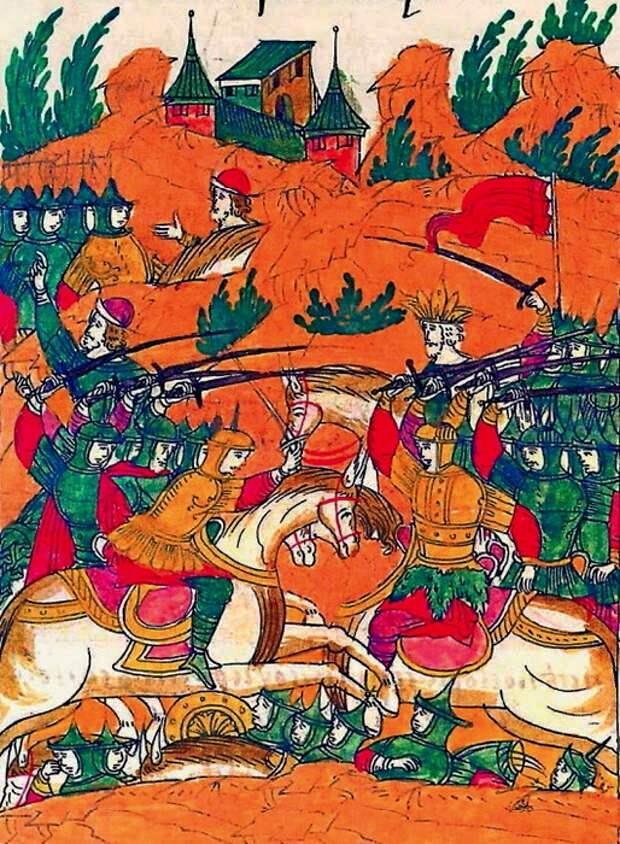

Только одна битва долгой войны... помните о героях. Вот миниатюра из «Лицевого свода», кстати. Где здесь русские, а где татары – угадаете сами:

Результаты битвы при Судбищах явились в Москву осенью того же года в виде очередных послов крымского хана. Девлет-Гирей снова предлагал забыть про пролитую кровь, прежние обиды и обменяться послами. Хану явно была нужна передышка.