ЦИТАТЫ. Татьяна Толстая о себе, писательстве и малых делах

Автор: Анастасия Ладанаускене

Татьяна Никитична Толстая (род. 3 мая 1951) — писательница, телеведущая, публицист и литературный критик.

Цитаты

Лет тридцать назад я делала коррекцию зрения, и в то время это было не как сейчас — зашёл и вышёл, — тогда это было делом опасным. Три месяца после операции свет страшно резал глаза, и я сидела дома в солнечных очках и за тёмными занавесками, выходя на улицу ночью, как вампир. Незадолго до истечения реабилитационного срока у меня открылось какое-то внутреннее видение: я стала видеть прошлое, как кино, вдобавок к этому прибавился словарь и стилистика — я видела рассказы, их начала и концовки. Первый сюжет, который ко мне пришёл, — «На золотом крыльце сидели». Он был основан на сильном впечатлении детства о соседях-куркулях, у которых мама покупала клубнику. Короче, всё, что нужно было знать о литературе, о том, как создавать её, открылось мне в один прекрасный момент. И это я приписываю вынужденной медитации, смысл которой — выкинуть весь мусор, который накопился в голове и в душе. Длительное ничегонеделание (если, конечно, у вас нет депрессии) способствует новым открытиям — у всех в этом смысле есть шанс измениться.

Отец всегда говорил: «Пиши, пиши, ты можешь». Начинать с такой армией прекрасных писателей в родословной было, скажем так, стрёмно. Но как только открылось внутреннее зрение, эти родственные связи стали совершенно неважны и стало не нужно с ними как-то считаться и сравнивать себя. Я начала видеть свой путь, свой стиль.

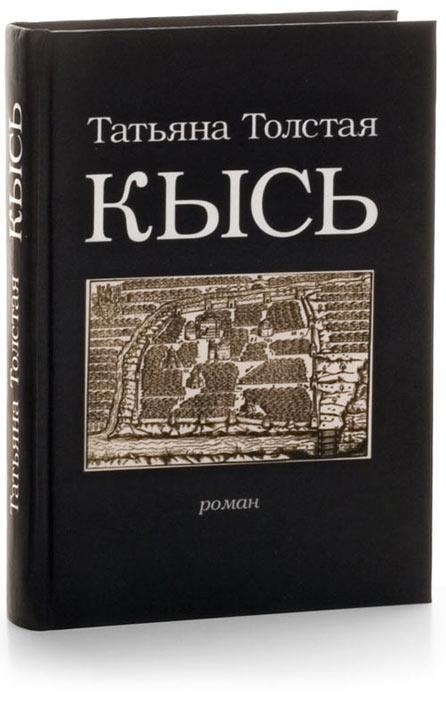

О романе «Кысь»

Я начала писать очень поздно, мне было тридцать два года, и я никакого жанра специально для себя не выбирала. Когда я поняла, что я могу и хочу писать, у меня стали получаться короткие рассказы. Последующие рассказы сами собой выходили всё длиннее и длиннее, и мне это самой перестало нравиться. У меня во всех рассказах есть какой-то фантастический элемент, это для меня естественно, потому что я верю в мистику, для меня фантастика — очень органичная вещь. И в какой-то момент, когда я писала рассказ, я поняла, что это совсем не годится как рассказ, по-видимому, это что-то другое. Это было то, с чего начался роман «Кысь». Я откладывала его, потом снова писала, потом снова откладывала. И в какой-то момент я сдалась, я поняла, что это роман, что это нельзя делать быстро. Роман писать очень страшно, особенно когда ты этого делать не умеешь. В романе же должна быть какая-то структура. Непонятно, надо ли продумывать эту структуру заранее или она сама вырастет в процессе письма, то есть надо делать работу, не зная, имеет ли она рамку.

Каждый писатель работает по-своему, я работаю так: у меня в голове поселяются голоса, персонажи, люди, которые что-то хотят сделать, я слежу за ними и записываю их движения, они что-то хотят сделать вне зависимости от меня. Если я хочу заставить их делать что-то, что им не нравится, они отказываются мне подчиняться, и я не могу писать дальше. Фактически моя работа как писателя — это догадаться, что мои персонажи хотят сделать, каким образом роман хочет сам себя написать. Эта работа заняла четырнадцать лет. Я не то чтобы сначала писала рассказы, а потом перешла к роману, он просто очень долго рождался на свет.

Кроме того, я тогда жила в Америке, я там провела десять лет. Для меня это было полезно во многих отношениях, но не в отношении литературы, для письма это было совсем не полезно. Я чувствовала, что у меня недостаточно внутреннего материала, чтобы успешно продолжать писать роман, я его писала, но приходилось всё время откладывать в ожидании, пока внутри созреет какой-то материал. Но я эти десять лет время даром не теряла, я писала публицистику для русских и американских газет. Прошло много времени прежде, чем я поняла, что само моё отсутствие в России, сама жизнь в Америке, сам факт отсутствия привычных мест очень помогают написать роман, который происходит в фантастическом пространстве. Находясь в Америке, в среде чужого для себя языка, с которым мне приходилось как-то управляться и бороться, я чувствовала себя в отрыве от местных носителей языка. Я говорила на каком-то английском языке, они меня вроде бы хорошо понимали, они говорили на своём американском варианте английского, и я вроде бы их хорошо понимала, но тем не менее в глубине мы не понимали друг друга. Для меня оказалось очень важным пережить опыт взаимной глухоты с теми людьми, с которыми я жила.

В конечном счёте этот роман о взаимонепонимании всех, о разнице в культурах, о невозможности найти общий язык, о том, что все языки — а их очень много, человек живёт во множественных системах знаков — мутируют, пока люди не попадают в такую ситуацию, когда никто не понимает никого. Если с этим ничего не сделать, если не попытаться этому противостоять, скажем, уважением и любовью, то тогда в человека входит некоторое зло.

О языке

Чтобы понять душу, надо послушать язык, и для этого приходится идти в самые разные области. Я думаю, что синтаксис гораздо больше говорит о языке нежели словарный состав.

О писателях и читателях

Мне трудно размахнуться на толстый текст, хотя мне это нравится. Для этого должны совпасть какие-то обстоятельства. Мне самой и читать интересно, и написать было бы интересно. У меня получаются, скорее, короткие тексты. За большой надо засесть. Я один большой текст писать буду. Документальный роман… <…> Читателей, наверно, испортили соцсети. Возможно, они не готовы к долгому чтению. Они хотят быстрых, коротких, информационных блоков, а неспешного чтения не хотят, особенно русскоязычного. С другой стороны, люди какие-то романы пишут. Я их не читаю, только заглядываю. Мне кажется, писатель вообще не может читать чужие вещи, потому что они могут повлиять, воздействовать на его собственное стилистическое внутреннее поле. Чужие сапоги его могут затоптать! Очень важно держаться своего голоса и беречь его, чтобы другие не повлияли. Писатель — плохой читатель. Самое страшное — если скажут, что он похож вот на этого, что его начнут с кем-то сравнивать… Писатель хочет быть самобытным, хочет очиститься от чужого влияния и писать своё, и только из любопытства заглядывает в чужую книгу.

Читайте что хотите, я не советчик, потому что я не читатель, я писатель, и на меня книги действуют не так, как на вас. Я ими не развлекаюсь. Я ими питаюсь. И одни книги вызывают во мне приток того, что мне необходимо, а другие не вызывают. Какие-то книги мне мешают. У меня специфические отношения со словом. Писатель на самом деле пишет 24 часа в сутки, даже когда он ничего не пишет. Он ждёт, когда в нём что-то вспучится. Иногда для этого ему надо опереться на какое-то слово, на чью-то строку. И тогда он читает всё подряд, и мусор в том числе. Потому что очень плохая литература может включить то раздражение, которое спровоцирует рабочее начало. Ты можешь быть настолько раздражён, что сам начнёшь писать. А если у тебя в руках очень хороший текст, но не твой, ты можешь быть им увлечён, но сам ничего не сделаешь от полученного впечатления.

Писатель должен писать, а писать — трудно. Производить из себя эту самую сахарную вату — это сложно. Для этого нужно думать, чувствовать. Нужно, чтобы твоя память могла удержать какие-то внутренние конструкции стилистические, ментальные. Ты занимаешься этим 24 часа в сутки. Ты спишь — и пишешь. Ты проснулся — и пишешь. Ты можешь провести месяц, ни разу не стукнув по клавишам компьютера; там, в голове прока нечему стукать, оно не произвелось, но ты всё время об этом думаешь, без перерыва — так устроена голова писателя. Существует некое давление, когда ты чувствуешь, что тебе надо писать. Не люди, а кто-то там, наверху, хочет, чтобы ты что-то сформулировал и выдал из себя. Что? Знать ты этого не можешь — ты можешь это искать. И вот когда ты занимаешься этим, ты хочешь освободиться, ты чувствуешь, как ненаписанное тебя тяготит. А когда ты что-то напишешь, ты почувствуешь невероятное облегчение. Любой текст, который попадается мне, как человеку пишущему, на глаза — он либо меня «кормит»», от него исходит какая-то энергия, которая преобразуется во что-то другое — в моё собственное умение выдавать текст. Я читаю, чтобы подключится к источникам питания. Я всегда могу читать Льва Толстого, Чехова, Гоголя, Бунина… Набокова — не всё и не всегда, но для меня его творчество очень важно, необходимый микроэлемент, ещё – Шукшина, Юрия Казакова… Большинство современных текстов я одним глазом просматриваю и понимаю: мне это не нужно. Я даже не знаю — хорошие они или плохие, я просто не могу к ним подключиться.

Иосиф Бродский и Татьяна Толстая, январь 1988

Иосиф Бродский и Татьяна Толстая, январь 1988

Об обучении писательству

Вот так, чтоб не знал ничего — и опа, стал писателем, — нет, этому вряд ли можно научить. Вообще целей обучения может быть две. Первая — научить мастерить более или менее законченные тексты. Вторая — печататься. И это разные вещи.

Печататься научить можно. Глядя вокруг, мы видим, что востребовано, и можем предположить, что будет востребовано. Например, детективы будут востребованы всегда, тут всё понятно, есть даже специальные книги о том, как писать детективы. Вы просто берёте готовый суповой набор: сушёная морковка, какой-нибудь сельдерей, лавровый лист, пару костей и так далее. Кидаете в кастрюлю и варите. Пенку снимаете, конечно. Хороший детектив написать сложно, а кое-какой — очень просто.

Можно научить писать и какие-нибудь жизненные романы. Они будут, конечно, безобразные, но научить можно. Только это всё такое прикладное. Беллетристика. Делать беллетристику научить можно.

А вот можно ли научить человека выполнять работу в соответствии с этой внутренней потребностью — сказаться душой? Можно ли научить вылить душу? Или описать происходящие вокруг вещи? Это ведь самое трудное — описывать происходящие вокруг вещи. Передать запахи, передать волнение…Совершенно особая работа. Нет. Вот как раз этому научить нельзя.

Я думаю, что, как Бунин, вполне можно писать. Просто он уже есть. Он, дрянь такая, очень плотно сел и занял огромный кусок. Он, в частности, умеет лучше, чем кто бы то ни было, так описать, казалось бы, незначительные вещи, что просто поражаешься. У него оптика такая. Он может описать усы или, скажем, нос, и это изображение будет занимать весь экран. В кино это используется сплошь и рядом.

<…> Выделение деталей, а потом снова уход. Давно очень прочла, но поразилась и запомнила. «Лика». Это из «Жизни Арсеньева». Там герой встречается с отцом этой самой Лики. Отец недоволен их романом, считает героя пустым человеком. Герой с жаром ему доказывает, что вот он такой хороший, Лику эту любит, а отцу ужасно скучно всё это слушать… И он зевнул одними ноздрями. Вот такая деталь! Для такой детали нужна специальная коробочка, чтобы носить её и всем показывать.

Всякий писатель доходит до некоего тупика. Я сама всё время дохожу до разных тупиков и не могу некоторые вещи доделать, длинные, перебираю способы вышибить невидимую дверь.

Первое — надо найти точку входа в текст. Если ты завяз, надо подумать, может быть, точка входа должна быть другой. Второе очень важное для писателя — выработать свой голос. Выработать, а не заимствовать. Многие поначалу пробуют писать чужим голосом — подражают, например, любимому автору. Это нормально, потому что всё равно получится иначе.

У меня в этом, писательском, направлении мысль никогда не лежала. Я, может, была словесно подкована, легка, но это у нас у всех, братьев и сестёр, прекрасно подвешен язык, так что тут ничего особенного. А стукнуло меня по голове, когда я три месяца сидела слепая, после операции на глазах. Вот тогда во мне и родилось, и открылось совсем другое пространство. Мне вдруг всё стало совершенно понятно. Я поняла структуру. Другое дело, что непонятно было, как с этой структурой справляться. Я только знала, где надо войти и где надо выйти из рассказа, но как пробраться через эти захламлённые комнаты, не знала. Надо было учиться избавляться от хлама. Очень быстро происходило самообучение. Мне, например, стало понятно практически за один день, что невозможно написать всё. Начинающие писатели хотят описать весь мир в первом тексте. Не надо. Правило Микеланджело: отсекай и выбрасывай.

Вся эта наука, которая сокращает нам опыты быстротекущей жизни, пришла ко мне мгновенно. Это не значит, что, если ты всё понял, то ты всё можешь сделать. Это как если бы ты проснулся пилотом… Ещё попробуй потом не побояться сесть за штурвал, оторваться от земли, но всё-таки я уже пилот, передо мной пульт, и я знаю, куда нажимать, и второй пилот мне не нужен… Такое было ощущение. А раскручивала я себя долго. Мне, чтобы написать рассказ, чтобы он придумался, созрел, нужен был год, наверное. Потом всё стало ускоряться. Параллельно я искала свой голос. Мне иногда хотелось, особенно вначале, писать не своим голосом, но потом я бросила. У меня есть разные регистры, я могу петь так, могу эдак, но совсем чужим я петь не могу, да это и невозможно.

О писательском скафандре

Мой сетевой образ — это не я, но это и я одновременно. Когда ты берёшь перо (или клавиатуру — не важно), сначала надо надеть на себя одежду писателя. Надо войти в этот скафандр и писать в нём. Надо выстроить вокруг себя некую оболочку, которая отделяла бы твоё сложное, нежное, не вполне самой себе ясное существо, где-то ранимое (там надо больше подложить ватного уплотнителя), где-то — наоборот, совершенно бесшабашное (там можно корочку потоньше сделать). В общем, ты должен себя упаковать со всех сторон так, чтобы тебя лично ничто не затронуло. Ни стрелы, которые в тебя будут метать, ни топоры. Чтобы тебя ничего не тронуло. Ты надеваешь скафандр, придумываешь себе некий писательский образ и пишешь, как он, но не являясь им. Это довольно легко делается на коротких, фейсбучных текстах. Увидел что-то — раз, и описал. Это мелочь, сор, мелкий сор. Он не имеет шансов лечь в основу чего-то большого, но очень полезен и интересен. Собранный вместе, он какую-то жизнь являет.

О Нобелевской премии

Уже давным-давно Нобелевскую премию по литературе (а Нобелевская премия является самой престижной) дают не за качество литературное, а по так называемой «справедливости». То есть Нобелевский комитет старается так устроить, чтобы из разных стран каждый год получали. И не только авторы из европейских, но и из Африки, Азии, где кого наскребут. Что, на мой взгляд, совершенно унизительно для писателей Африки, Азии и так далее. Там есть совершенно замечательные писатели, но когда приходит очередь: «Ага, сейчас даём беленькому, а теперь дадим чёрненькому», — вот это совершенно. Я уж не говорю о том, что жюри этого Нобелевского комитета не читает эти рукописи, языков оно не знает, им пересказывают.

Это всё было довольно обсуждабельно, пока они в последние годы вообще не стали чёрте кому давать за литературу. То поп-певцу дают, то наградили Светлану Алексиевич, которая не литература, а документальная проза, это совершенно по другому разделу идёт. Какого она качества писатель — это не моё дело судить, она мне не нравится, но документальный журнализм должен идти по отдельному ранжиру.

Художественная литература — это особая вещь, особое состояние искусства, оно удивительно, оно не документ. Писатель в этом жанре строит новый мир, он создаёт миры, как Господь Бог. Такого мира не было — и вот он его создаёт. Его гражданские вкусы, политические взгляды не должны иметь никакого отношения к этому. Он создаёт новый мир.

Об американской культуре

Если понимать культуру как любую совокупность основополагающих черт в обществе, то в Америке безусловно есть какая-то своя американская культура, но её основы мне чужды. В Америке общий упор жизни делается на том, чтобы быть счастливым здесь и сейчас. Для этого предлагаются рецепты, книги, библиотеки и так далее, в которых описывается, каким образом это сделать. Главным условием для того, чтобы быть счастливым, является уничтожение памяти. Я однажды прочла одну брошюру, как быть счастливым. Там приводится такой пример. Вчера вы поссорились со своим соседом. Вот вы утром просыпаетесь, у вас как-то неприятно на душе, вы вспоминаете, что вы поссорились с соседом, тяжело. Вот вы завтракаете, пьёте апельсиновый сок, а вам всё как-то тяжело, как же я буду дальше с ним разговаривать, ведь у нас была ссора? Вот что с этим делать? Ответ такой: никакого вчера не было, вчера уже прошло, оно кончилось, нет больше никакого вчера, прошлого нет. Вы проснулись утром новым человеком, ваш сосед тоже. Всё исчезло, всё стерто, это как следы на воде, поэтому не думайте об этом ни секунды, просто улыбнитесь и выпейте ещё апельсинового сока.

Американцы, казалось бы, пытаются внушить правильную мысль: не надо ненавидеть. Они очень много об этом говорят, потому что ненависть — это очень плохое чувство, оно приводит к убийствам, войнам, и это, казалось бы совершенно правильно. Но вот в чём разница. Ненависть возникает в человеке, и дальше есть два пути её преодоления. Первый — воспитанием: понимая, что ненависть неизбежна, надо попытаться строить культуру на том, каким образом двое людей будут жить рядом и не убьют друг друга, несмотря на то, что ненависть так же естественна, как насморк. В Америке выбран путь не воспитания, а отрицания: этого просто нет, поэтому давайте об этом не говорить.

Абсолютно такие же принципы не воспитания, а отрицания в другой очень важной части американской социальной жизни. В Америке негров нельзя называть неграми, более того, их нельзя называть чёрными, в последнее время, что я там была, их надо было называть афроамериканцами, но и это становилось уже неприлично. Сами негры предпочитали уже снова называть себя неграми, но запрещали это делать кому-то другому. Американцы говорят, что, если я назвала негра негром, это есть расовая ненависть. Почему? Почему это ненависть? Я хочу негра называть негром и относиться к нему как к человеку.

Американцы хотят, чтобы этого не было, чтобы я была слепая, они говорят, должна существовать расовая слепота, но я не могу ослепнуть, если я себе не выколю глаза. Меня начало очень раздражать, что в американской культуре разница обозначается как ненависть, для меня разница — это богатство. И это стало меня угнетать.

Татьяна Толстая о себе, жизни и смерти

Я не очень общительный человек. Это может показаться странным, но это так. И живое общение меня иногда напрягает.

Я из тех людей, которые не любят, когда им садятся на шею.

Если дать короткое определение, что такое хам, я бы сказала, что это недоразвитый тиран, это человек, который твою вежливость принимает за слабость и немедленно начинает тебя давить, терроризировать, уничтожать, потому что он не слышит вежливости, в нём этого нет. Поэтому если продолжать оставаться вежливым и ничем этого не пресечь, то ты выращиваешь тирана. Поэтому я считаю, что когда человек тебе хамит, надо отвечать достаточно резко.

Я ни в какую смерть не верю — только в переселение в какие-то другие миры. Когда человек откроет дверь перед тем, как уйти в этот другой мир, энергия выплёскивается и разливается волной, касаясь всех, кто как-то его любил.

Я сторонница теории малых дел. Я сторонница того, что я лично брошу бумажку в урну — это малое дело. Я не буду участником создания горы мусора.

Как минимум у человека всегда есть возможность создать вокруг себя чистый круг, чистое пятно существования: не гадить вокруг себя, не относиться к людям так, как он не хотел бы, чтобы относились к нему, наладить свою жизнь и жизнь своей семьи. Вытаскивать же общество к каким-то сияющим вершинам не нужно, потому что это невозможно. Надо идти другим путём, тихим. Путём просвещения.

Фото: Facebook писательницы

Цитаты из интервью разных лет

***

Слово Мастеру. Писатели о писательстве — список статей

***