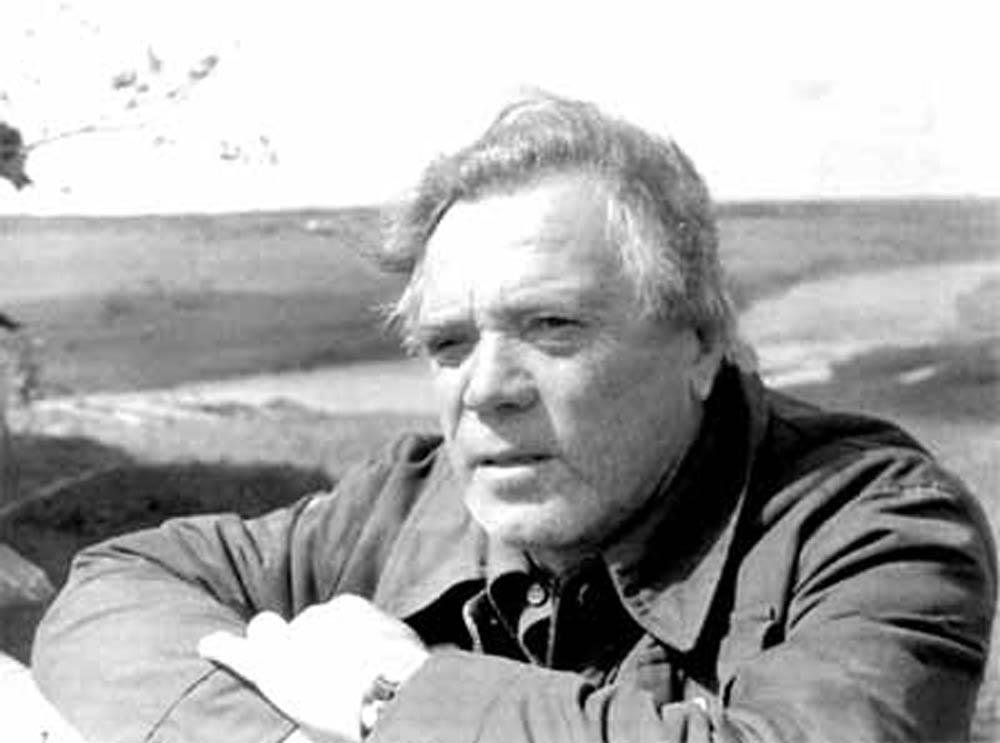

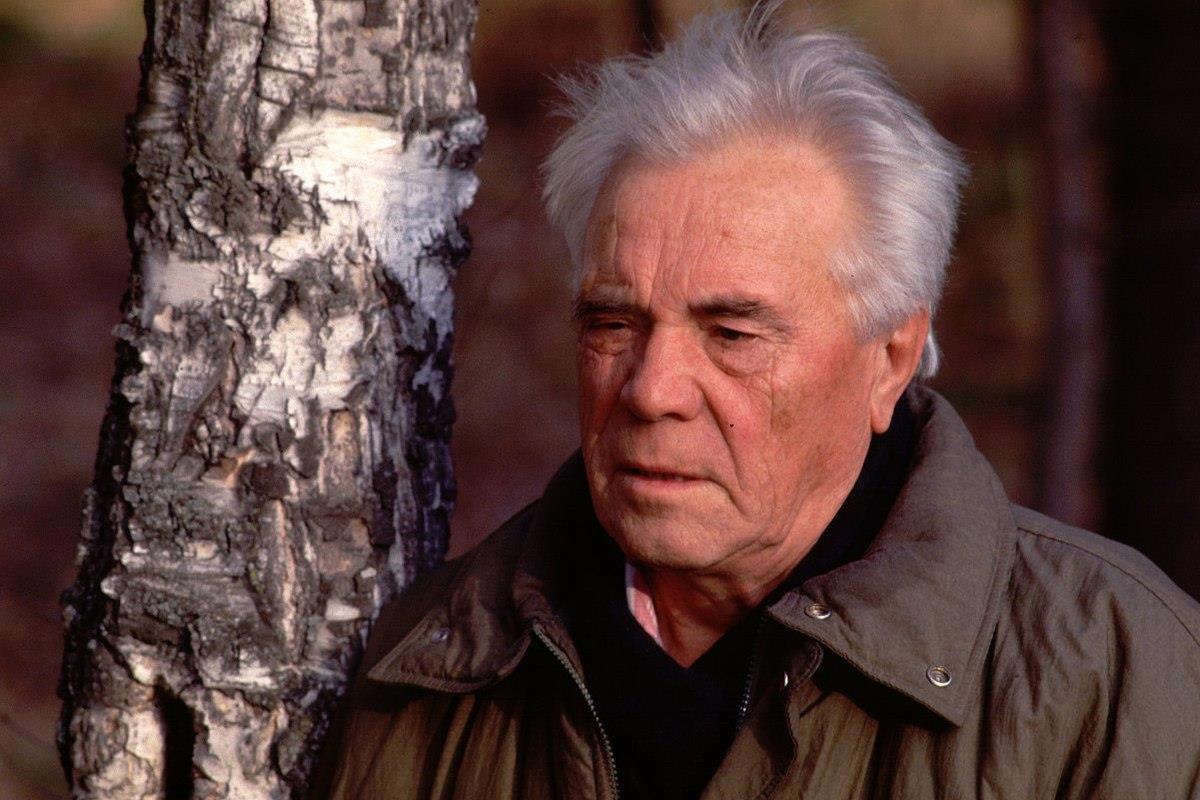

ПИСАТЕЛЬ ДНЯ. Виктор Астафьев (1 мая 1924 — 29 ноября 2001)

Автор: Анастасия Ладанаускене

Виктор Петрович Астафьев — писатель, эссеист. Участник Великой Отечественной войны.

Цитаты

Возможно, и тяга к творчеству началась с того, в детстве искоркой занявшегося желания поведать услышанное, что-то, конечно же, добавляя и от себя.

По-моему, русский писатель — это писатель, живущий среди русских людей и знающий их не понаслышке, язык не по словарю, а ощущающий основу жизни локтями, боками и в какой-то мере осознающий, пропускающий через себя нашу действительность, что, между прочим, отнюдь не так легко, как кажется некоторым.

Весь творческий процесс писателя — это прежде всего процесс внутреннего борения и самоусовершенствования.

О писательской жизни

Грамотёшка у меня была довоенная — шесть групп, фронт дал, конечно, жизненный опыт, но культуры и грамотности не добавил. Надо было всё это срочно набирать. Правда, я даже в окопах ухитрялся книжки иметь и читать. Я знал, что предложение должно заканчиваться точкой, но вот где оно, предложение, заканчивается, точно не представлял.

Выход первой книги для меня, загнанного жизнью и нуждой в самый что ни на есть тёмный угол, был не просто праздником, это было важнейшее творческое событие в моей жизни и в жизни семьи тоже.

Как и следовало того ожидать, дальше писательские мои дела пошли неважнецки. Ничего у меня не получалось. Я писал рассказ за рассказом и сам видел, что они вымученные, неживые, подражательные, причём не лучшим, а худшим образцам, потому как по худшим-то образцам писать легче, да ещё и права при этом качать: «У меня не хуже…»

Я полагаю, что главный движитель творчества, тайна его и путеводная звезда — это подсознание человека, и не иначе как это подсознание натолкнуло меня на мысль: попробовать писать рассказы для детей. И тут у меня дело пошло ходче и интересней, хотя рассказы, в большинстве своём, опять же не выбивались за городьбу областной, полутрафаретной литературы. Но в детских рассказах было много таёжной сибирской экзотики, и это их облагораживало, делало привлекательными для маленького читателя. Среди тех рассказов и написалось «Васюткино озеро», которое переиздаётся до сего времени, переводится на другие языки, его включают в школьные учебники, читают по радио.

Литературная безалаберность, безграмотность и дерзкая бозответственность подвигли меня к созданию более полновесного, нежели рассказ, широкого полотна, тем более что за толстые книги у нас всегда получали толстые деньги и, чего там греха таить, надеялся и я тоже с помощью актуально-злободневного романа поправить свои материальные дела.

Хватил я горя с этим романом, сполна поплатился за свою самонадеянность! Но многому меня роман и научил. Прежде всего тому, что, коли какое дело не умеешь делать, так и не берись, употребляй дерзость и нахрапистость в другом месте, на другом поле, на футбольном, к примеру. А литература — это нечто другое, чем игра в мяч, хотя и в футболе иногда употребляются слова «творческая выдумка».

…моя первая толстая книга, дерзко названная романом. Писалась она мучительно, со скрипом, выходила с проволочками, мне в ту пору непонятной мышиной возней, пятнадцатитысячным тиражом вместо обещанных тридцати, зато с вербочкой на обложке, которую я сам и придумал, а художник по моей горячей просьбе нарисовал. Начались обсуждения книги в писательских и читательских кругах, появились благожелательные рецензии не только на периферии, одна или две и в столице, но они уже не имели того губительного воздействия на меня, каковое подкосило целые поросли молодых создателей скороспелых романов и повестей, навсегда закрепив их в звании местного областного писателя, льстиво именуемого, допустим, «певцом Прикамья», а то и аж всего «могучего индустриального Уральского края». Что, что, а плодить и губить, безответственно хваля угодливого творца, чуть его подкармливая сладким (горькое он и сам наловчился раздобывать), — у нас умели и умеют так, как нигде в мире.

Через несколько лет мне было предложено Пермским издательством повторить издание романа «Тают снега». Я почистил текст, что-то в нём поправил, но понял, что чёрного кобеля не отмыть добела, и, когда мне предложили издать книгу в третий раз, уже в Москве, — категорически отказался, понимая, что мне уже проще написать новую книгу, нежели «довести до ума» это, прежде времени рождённое дитя. С годами мне даже удалось подзабыть о прозаическом грехе творческой молодости, я вежливенько обходил упоминание романа в библиографии своей, в разных анкетах и бумагах, но лучший-то в мире <…> читатель нет-нет да и напомнит о моём творении.

Всю жизнь учился и учусь на писателя. Сперва писал полурассказы, постепенно овладевая навыками рассказчика, подступая к этой очень ёмкой форме литературного жанра, который в русской литературе исходит от устного рассказа и доведён гениями нашими до таких совершенств, что мировая новеллистика преклонялась и преклоняется перед русским рассказом. Сомерсет Моэм утверждал, что тот, кто в начале нынешнего века не подражал Чехову, не мог считаться в Англии новеллистом и вообще писателем.

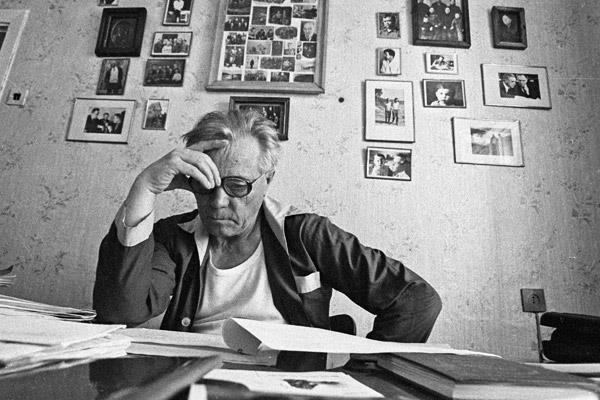

Писатель Виктор Астафьев за рабочим столом, 1987 год

Писатель Виктор Астафьев за рабочим столом, 1987 год

Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

Мне удалось написать с пяток рассказов, достойно представляющих этот жанр, и когда я начал овладевать более пространной формой — повестью, также блистательно освоенной русскими классиками, то первые мои повести тоже были рассказами: «Стародуб», «Звездопад», но более длинными или состоящими из главок-рассказов — «Перевал».

Впервые вплотную соприкоснувшись со сложностями объёмного произведения — в «Краже», — я вконец запутался, не мог одолеть многие тонкости и преграды сюжетного произведения с ходу, как уже подучился делать в рассказах, особенно лирического и чисто изобразительного характера. Отдельные «номера», отступления, вставки-рассказы, биографии персонажей, смешные байки, пейзажи свершились и тут, в «Краже», но этого было мало для произведения, которое претендовало быть повестью, следовательно, должно было находиться на ближних подступах к роману. Я обязан был научиться думать вместе с моими героями, пропустить через себя, значит, через свою мысль сложности времени и судеб, действующих в нём. Без конца переписывал, марая листы повести, я не только и не столько шлифовал и отделывал текст — «Кража» только на машинке перепечатывалась четырнадцать раз, — но истязал себя, выучиваясь врубаться в пласт более глубокий, исследуя действительность, психологически постигая характеры героев того времени.

Работая, чему-то подучился. Но с каким напряжением! С каким трудом! С какой тратой внутренней энергии! И всё оттого, что с детства, как и многие из нас, советских литераторов, среди которых истинных писателей очень и очень мало, я не научен был не только заниматься самоанализом, осмысливанием бытия человеческого, но и ни над чем думать не умел, прежде всего над жизнью и поступками своими, а не только всечеловеческими.

В тридцати-сорокалетнем возрасте я одолевал грамоту, приближался к тому самосознанию, которое литературные деды мои, прадеды, волей судьбы соратники по ремеслу: Пушкин, Достоевский, Лермонтов, Толстой, Бунин, Тургенев — «прошли» ещё в раннем детстве. И когда я читал творения семнадцатилетнего Лермонтова (он в этом возрасте начал своего «Демона», невыразимо загадочную притчу сложнейшего философского и художественного постижения), когда увидел рисунки семилетнего Мишеля, хранящиеся в Пушкинском доме, меня взяли оторопь и отчаяние. У меня не только руки опускались, но и душа холодела, разум болел, мозги делались наперекосяк. Куда я сдуру затесался? Как смел войти в тот храм, где царят боги? Ведь я русский литератор и занялся тем же самым делом, что и Лермонтов, и Пушкин, я приговорён был хоть в чём-то, хоть как-то приблизиться к их слову, иначе я — наглый грабитель, моральный урод (не в том смысле, как это употребляла проработочно-барабанная этика соцреализма), но в том урод, бесстыдник и браконьер, что своим плоским, бездуховным, пустым словом занимал читателя, отдирая его от величайших творений наших гениев, мешая им наслаждаться умным словом, развиваться, совершенствоваться.

Вот пришло время писать давно задуманный роман о войне, и я снова учусь, в этот раз на романиста. Да, опыт непрерывного, школярского усердия не прошёл даром, Богом данное дарование помогло мне в обращении с материалом, уж не схвачусь я с ходу за материал и замысел, возникший в голове, подожду, подумаю, глядишь, замысел-то и улетучится, значит, не мой он, «мой» никуда не денется, замучает, затерзает, но заставит «рожать его». Уже нет надобности перепечатывать рукописи четырнадцать раз. Молю Бога, чтобы работа над романом уложилась в двадцать лет, в пять-семь перепечаток, иначе мне просто не успеть завершить эту книгу.

Легче ль, проще ль сделалось работать? Нет, не легче и не проще. Вот пишу я роман и вижу, что это вовсе и не роман, а рассказ агромадных размеров или всё та же любимая мною повесть, состоящая из отдельных кусков и рассказов. Лоскутное одеяло — оно тоже одеяло, тёплое и даже красивое, под ним можно спать. И всё же шились лоскутные одеяла по нужде, из-за нехватки «сырья», но старанья, раденья, усилий, уменья, труда лоскутное одеяло требовало от творца куда больше, чем одеяло из цельного лоскута иль куска мануфактуры, чаще всего сатина или ситца.

Снова с нуля, снова преодоление себя, своей неполноценности, сознания, что не дошёл и не дорос до построения такой сложнейшей, многоэтажной конструкции, как роман.

О творчестве

Что движет сознанием художника, прежде всего музыканта, живописца, поэта? Подсознание. Оно, оно, нами не отгаданное, простирается дальше нас, достигает каких-то, может, и космических далей и тайн. Тайна и движет творчеством.

Видели ль вы когда-нибудь, как проходит порог или водопад дивная по красоте и вкусу, светловодная рыба хариус? Однажды на Урале я просидел почти сутки у водопада и забыл даже рыбачить — рыбки, казавшиеся в падающей лавине воды беспомощными, маленькими, час за часом стремились вверх, висели меж «низом и верхом», работая всеми пёрышками, хвостом, телом и, поймав миг, воздушный разрыв в струе, мгновенно продвигались на сантиметр-другой к месту икромёта. Иные рыбки, добравшись почти до слива водопада, обессиленные падали вниз, в кипящую бездну, отходили в затишье, за камни и устало шевеля жабрами, отдыхивались, набирались сил для нового броска, борьбы с родной стихией, для достижения своей цели…

Творчество, всякое настоящее творчество, в том числе и писательская работа, чем-то схожа с этой великой работой обитателей водной стихии, в их непрестанном стремлении к вершинному течению, к продлению рода своего, а значит, и жизни на земле.

Пока человек жив — он должен и обязан творить добро, и чем больше он его сотворит, чем яростней будет устремлен к нему, тем меньше места на Земле останется злу.

О поэзии

Вот привыкли говорить: «Сначала было слово». Однако слово-то происходит из звуков, стало быть, сперва был звук, и звук тот растворён в природе, и никому неподвластно услышать его, перенять у природы и передать людям, кроме поэта и музыканта. А может быть, прежде звука было чувство? Может быть, всем, что есть вокруг нас и в нас, и прежде всего мыслью, движет чувство. Оно-то и есть первородство звука и самого слова и, стало быть, вытекающего из них вечно святого и светлого истока поэзии, который, набирая мощи, полнозвучия, а в наше время широты и шума, вот уже много веков мчится, не иссякая, будоража человеческое сердце, наполняя его восторгом и печалью, подымая бурю страстей и услаждая тихой музыкой.

Поэзия всегда восставала против бездушия и стандарта, она всегда стремилась возвысить человека, и в этом её непреходящее величие и, воспользуюсь бытовым словом, постоянная польза для всех нас, а привораживать человека, околдовывать его словом, точно старинным складным наговором, это её милая игра с уставшим человеком, которая, с букваря начавшись, открыв глаза ребёнку на мир, постепенно втягивает его в серьёзный разговор, становится строгим и взыскательным собеседником.

О Пушкине

Я думаю, если бы Пушкина не убили, он всё равно прожил бы недолго. Невозможно долго прожить при таком внутреннем напряжении, при такой постоянно высокой температуре, на которой происходило самосжигание поэта. Говорят историки и очевидцы, что он мало спал, мало ел и всё торопился. Дар Божий, Великий дар даром не даётся, он требует отдачи, <…> он, переполняя «запасники» поэта, выплёскивается «через край», движет и движет им, не давая покоя, заставляя принимать муки человека с удесятерёнными муками, восторгаться красотою, так уж захлёбываясь восторгом, и с каждым годом, с каждым днём подниматься творческим порывом или стихией таланта всё выше и выше в небеса, всё ближе и ближе к пределу, положенному разуму человека.

О Гоголе

Когда «приблизишься» к Гоголю, когда начнёшь постигать, хотя бы и частично безмерную глубину его творений, — истинное это счастье, которое и переживать одному невозможно. Перечитывая недавно «Мертвые души», я бегал на кухню к жене, ловил за рукав гостей моего дома и читал им, читал куски из книги, где не только главы, но и отдельные абзацы воспринимаются как совершенно законченное произведение.

Воистину великий талант, щедрая природа его не терпит тесноты, но и уединённого наслаждения тоже. Он поднимает нас на какие-то неведомые нам высоты, заставляет ещё и ещё раз поразиться природе, изредка одаривающей счастьем приобщения к прекрасному. И тогда мы, как дети, начинаем ликовать, пересказывать друг другу прочитанное, ибо переполненное через край сердце жаждет выплеска, сообщения друг с другом и непременного отклика, взаимопонимания и любви.

Я верю, что, развиваясь вместе с гением и с помощью гения, люди читатели будущего — станут двигаться дальше и выше к духовному усовершенствованию, ибо гений человечества вечно в строю, вечно находится в изнурительном походе к свету и разуму.

Стихотворение Виктора Астафьева

Молитва

Бег времени

И Божий глас,

Звезды немеркнущая тень

Из времени в вечность,

Из света дальнего

Голос спасенья,

Голос памяти,

Негаснущий свет,

Звуки, обращённые в слова,

Голос вечного добра

И мира глас,

И глас людской,

Письмо — творение души,

Душа, сотворённая звуком и словом.

Всё, всё звучит,

Всё, всё откликается,

Всё, всё во мне,

И в этом белом свете

Всё, всё нетленно.

Всё, всё всевечно.

И глас Божий,

И надежда моя.

И боль,

И любовь.

Из духовного завещания

Как мне хотелось, чтобы все люди нашей земли жили бы по совести под вечным солнцем и свет любви и согласия никогда для них не угасал!

Благодарю вас за то, что жил среди вас и с вами и многих любил. Эту любовь и уношу с собою, а вам оставляю навечно свою любовь.

Памятник «Царь-рыба», установленный на родине писателя в 2004 году

Памятник «Царь-рыба», установленный на родине писателя в 2004 году

Из произведений

Она была обыкновенная, эта любовь, и в то же время самая необыкновенная, такой, какой ни у кого и никогда не было, да и не будет, пожалуй. Один поэт сказал: «Любовь — старая штука, но каждое сердце обновляет её по-своему». («Звездопад»)

Я вот пить бросил уже, скоро курить, поди-ка, брошу и вообще бог знает до чего могу докатиться по причине влюблённости. («Звездопад»)

Детская память, конечно же, колодец, и колодец со светлой водой, в которой отражается не только небо, не только всё самое яркое, но прежде всего поразившее воображение. («Последний поклон»)

Есть люди, как бы сотворённые для добра, часто безответного, и это отмечено природой на их лицах, во взгляде, в улыбке, даже в походке. Не случайно же настоящего доктора узнают и без белого халата, хорошего учителя — без очков и портфеля. («Последний поклон»)

Как часто мы бросаемся высокими словами, не вдумываясь в них. Вот долдоним: дети — счастье, дети — радость, дети — свет в окошке! Но дети — это еще и мука наша! Вечная наша тревога! Дети — это наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть, ум, честность, опрятность нашу — всё наголо видать. Дети могут нами закрыться, мы ими — никогда. И ещё: какие бы они ни были, большие, умные, сильные, они всегда нуждаются в нашей защите и помощи. И как подумаешь: вот скоро умирать, а они тут останутся одни, кто их, кроме отца и матери, знает такими, какие они есть? Кто их примет со всеми изъянами? Кто поймёт? Простит? («Царь-рыба»)

Все мы, русские люди, до старости остаёмся в чём-то ребятишками, вечно ждём подарков, сказочек, чего-то необыкновенного, согревающего, даже прожигающего душу, покрытую окалиной грубости, но в серёдке незащищённую, которая и в изношенном, истерзанном, старом теле часто ухитряется сохраняться в птенцовом пухе. («Царь-рыба»)

Вот что я вам посоветую: не отдаляйтесь от людей, принимайте мир таким, каков он есть, иначе вас раздавит одиночество. Оно пострашнее войны. («Пастух и пастушка»)

Не надо бросать жен, не надо сиротить детей, не надо войны, ссор, зла, смерти. («Весёлый солдат»)

Бедственное время страшно ещё тем, что оно не только угнетает — оно деморализует людей. («Прокляты и убиты»)

Тот, кто врёт о войне прошлой, приближает войну будущую. («Прокляты и убиты»)

***

Слово Мастеру. Писатели о писательстве — список статей

***