Энергия космоса

Автор: Евгений КрасСначала общее. Кроме пресловутого вируса в этом году самая интересная тема – это энергетические приключения, связанные с погодными аномалиями. Проще говоря, так называемая «зелёная энергетика» мягко говоря себя скомпрометировала. Думаю, что не сильно ошибусь, если замечу, что сообщение о том, что еврочиновники в этом году спешно перенесли ядерную энергетику в разряд «зелёных», связано именно с этими событиями. Это само по себе забавно, разумеется. Вот это самое превращение – была чуть не угрозой мира, и вдруг стала «белой и пушистой». Но, это так – к слову. Главное – тенденция. Может я и преувеличиваю, однако энергетика явно выходит на первый план в этом мире. Самый первый.

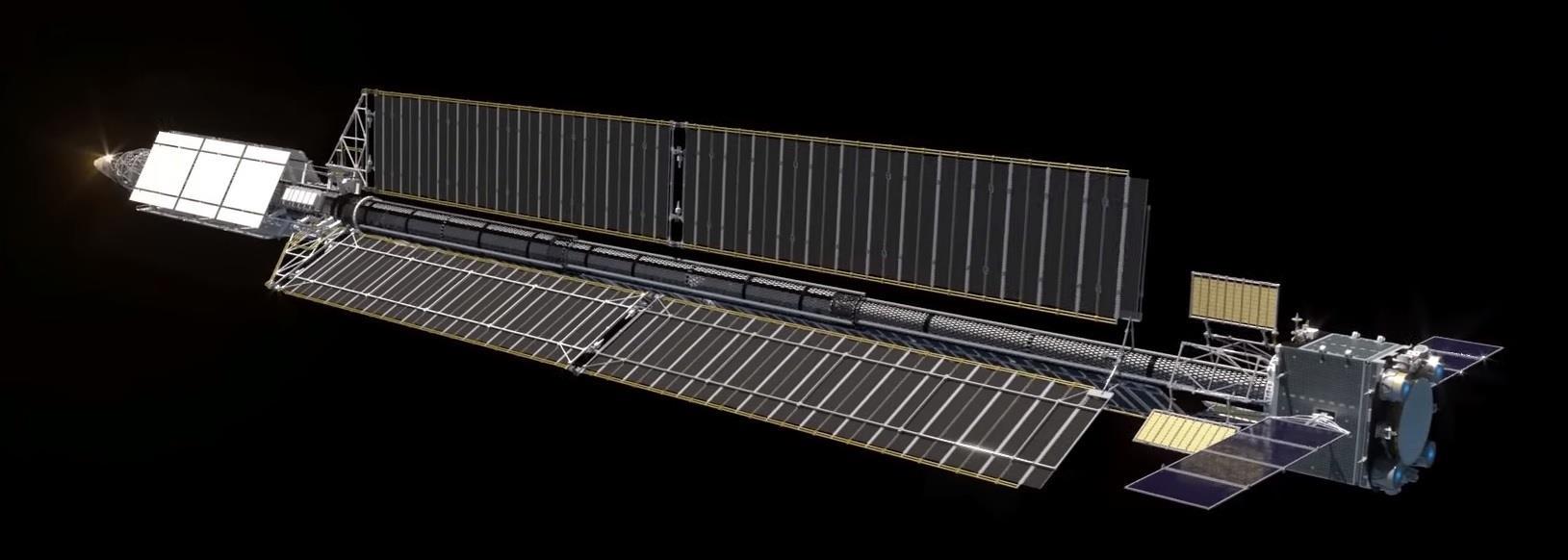

Вот и космос заговорил об энергетике. Я вот про эту «картинку»:

Это внешний вид так называемого «ядерного буксира» с раскрытыми панелями охлаждения ядерного реактора. Они просто внешне напоминают более распространённые солнечные панели. Размеры буксира в сложенном состоянии не велики – не более полутора метров. То есть это никакой не «монстр» пока. Скорее опытный образец, а может и вообще – демонстратор технологий, однако размах работ впечатляет, особенно в сочетании с относительно небольшим информационным фоном вокруг этого события. А между тем работы вернуться очень активно. Наверное, все видели по телеку уже изготовленные конструкции, но на всякий случай покажу ещё раз. Вот одна фотка несущей конструкции:

А вот ещё одна, теперь самих «радиаторов» охлаждения:

Не очень понятно, что это за детали, но ясно, что продвинулись очень далеко. А по размеру этих самых «радиаторов» понятно, что мощность ядерной энергетической установки немаленькая. В общем-то она и должна быть такой. Ведь на буксире в качестве маршевых устанавливают новейшие ионные двигатели, которые энергии много едят, а ещё наверняка есть и какие-то другие потребители… и всё крутится вокруг той самой энергетики, однако.

На первый взгляд всё просто и логично – нужно далеко летать, а химия не шибко перспективна в этом случае. Идёт поиск новых двигателей. Ионные двигатели – самые отработанные. Их даже на экспорт делают. Достоинство – экономичные. Недостаток – тяга невелика. А ещё для их работы нужно много энергии. Да и вообще, если иметь много энергии, то в космосе можно много чего сделать. Оборонка здесь тоже не на последнем месте. Все ведь так много говорят про мирный космос, что понятно, что готовятся вывести туда оружие. А это опять энергия. Много. Так может есть смысл хотя бы в общих чертах вспомнить, как развивалась космическая энергетика?

Сначала про «истоки». Что такое ядерная мощь? Это – тепло по большому счёту. Как из тепла получить электричество знали ещё в 19 веке. Но тогда это осталось невостребованным по причине низкой производительности. Во время Великой Отечественной войны у нас для партизан выпускали специальные котелки, энергии которых хватало для подзарядки аккумуляторов радиостанций:

Воспетая Владимиром Высоцким фирма GRUNDIG (… вон дантист-надомник Рудик, у няго приёмник «Грундик»…) комплектовала свои приёмники вот такой штукой, производительности которой вполне хватало:

В Советские времена на маяки устанавливали изотопные генераторы. Сейчас не знаю, но слышал, что японская «Тошиба» выпускает подобные генераторы для земных нужд.

Первый искусственный спутник Советский Союз в космос вывел в 1957 году (американцев тогда чуть «Кондрат» не хватил). Его «бип-бип» проработал меньше месяца. Потом его химические батарейки сели. Ещё есть солнечные батареи. От них сейчас питается много спутников, на их энергии работали «Салюты», «Мир», а сейчас и МКС. Однако у них есть серьёзные недостатки. Первый – их производительность сильно зависит от расстояния до Солнца. Второй – они тоже садятся, хотя и медленно. Например, «крылья» МКС сейчас вырабатывают энергии примерно на 20-30 процентов меньше, чем когда они были новыми. Короче, если лететь нужно далеко и долго, то про солнечные батареи лучше забыть.

И вот тут все вспоминают про ядерную энергию. Это источники достаточно долгоживущие, компактные и мощные. Причём это не только много тепла для создания тяги в реактивных двигателях, но и источник электрической энергии. Её получают несколькими способами, в числе которых есть и прямое преобразование. Кто и что в этом направлении сделал первым – вопрос непростой. Некоторые детали неизвестны из-за существовавшей тогда секретности, а другие неизвестны из-за секретности, которая сохраняется до сих пор.

У нас ядерными реактивными двигателями начали заниматься в 1951 году (говорят). Огневые испытания потом производили на комплексе «Байкал» под Семипалатинском.

Космическими ядерными энергетическими установками начали заниматься в 1956 году (говорят). Причём самый большой интерес вызывали именно системы прямого преобразования, так как они были меньше по массе и проще конструктивно. Было задействовано сразу несколько научно-исследовательских институтов по этой тематике. Спешили. Ведь в США занимались тем же самым примерно, а о том, что американцы планы нападения на нашу страну разрабатывали регулярно, у нас знали отлично. Это был ни много, ни мало – вопрос жизни и смерти.

Например, термоэмиссионный преобразователь в своей принципиальной схеме – штука достаточно простая. Вот она:

То есть мы имеем эмиттер (Катод) и коллектор (Анод). К первому подводим тепло, от второго его убираем. Получаем разность потенциалов, ток, который может совершить некую работу (R). Пузырёчки на схеме означают атомы, ионы цезия и электроны.

Термоэлектрический преобразователь ещё проще – это просто термопара из двух веществ с разными свойствами (если очень коротко).

Понятно, что нагревать катод можно разными способами. А в космосе с температурным режимом полная … ерунда. То есть, как сказал здесь один шибко грамотный хлопец, «в космосе температуры нет…». На самом деле она есть, так как температура – свойство вещества, а вещество там есть. Говорят, что вблизи Земли температура объекта на свету от плюс 120 градусов, а температура в тенёчке – от минус 120 градусов. Например, скафандр приходится насыщать трубками с водой для перераспределения тепла. Американцы, которые якобы на Луну летали, рассказывают, что они свой корабель вращали вокруг его оси, чтобы он равномерно прожаривался. А ещё они при этом несколько перестыковок умудрились сделать (ой, брехня…). А в принципе за счёт разницы температур на Солнце и в тени можно и электричество получать. Но это, когда Солнце рядом, а когда нет, то нужны другие источники тепла, одним из которых и является ядрёный реактор.

В США сделали серию генераторов энергии на основе ядерных реакторов от SNAP-2 до SNAP-10а для разных целей. Установки SNAP-2 (3 кВт) и SNAP-8 (35 кВт) работали на механическом принципе получения энергии. Там турбинка стояла. Последней установкой был SNAP-10а с термоэлектрической системой преобразования на основе полупроводников мощностью 0,54 кВт. Её вывели в космос в 1965 году. Вот так выглядела эта штука:

В 1967 году американцам всё это надоело, дело несколько притормозили, и они все деньги стали тратить на Лунную авантюру. Вокруг этого до сих пор копья ломают и по мне так критики выглядят куда убедительнее сторонников успешности этих полётов. Однако в любом случае этот «успех» ничего не значит на сегодняшний день. Ведь у американцев на сегодня нет ни двигателей, ни ракет, ни кораблей… туалета для космоса и того нет. Один Маск есть с его бесконечными лягушачьими прыжками ракет с последующими фейерверками.

У нас вышло соответствующее постановление в 1961 году. Первой установкой с термоэлектрическим преобразователем у нас стала «Ромашка», которая заработала на быстрых нейтронах весной 1964 года. Она успешно отпахала целых 15 тысяч часов и выработала 6100 кВт.часов электричества. Получили хороший опыт. В результате этого построили термоэлектрический «Бук», который успешно использовался на целом ряде спутников:

В 1975 году установка «Бук» в составе спутника для разведки официально встала на вооружение. И за ним построили термоэмиссионный «Топаз» (Термоэмиссионный Опытный Преобразователь в Активной Зоне) для спутников-разведчиков. Его КПД доходил аж до 10 процентов. Вот на фото как раз «Топаз-1» мощностью 5 кВт:

Установки были «помоложе» американского SNAP-10а, соответственно и характеристики у них были покруче. Вот табличка для сравнения:

В 1972 году в Семипалатинске был создан уникальный реактор ИВГ-1, который достался при развале страны Казахстану. На нём были проведены исследования, которые вывели нашу космическую энергетику довольно сильно так вперёд.

Кроме установок «Бук» и «Топаз» в СССР в 60-х годах был разработан «Енисей» (Топаз-2) мощностью 10 кВт:

Его испытания и работы по его доводке продолжались до 1988 года. Наши учёные с инженерами довели установку до совершенства, но наши руководители умудрились к этому времени довести до ручки всю страну. Финансирование работ прекратилось. Готовый новейший реактор продали американцам за смешные деньги. Но говорят, что и у них что-то там не срослось. То есть не нашлось подходящего оборудования для такой мощности. Похоже, что его покупали не для того, чтобы у самих было, а чтобы у нас не было.

Интересно отношение к безопасности космических ядерных реакторов в СССР. Например, в спутниках серии «Космос» использовались термоэлектрические батарейки «Орион-1» электрической мощностью 20 Вт. Не нашёл его фотки, но – не важно. Они все выглядят примерно одинаково. Вот американский SNAP-27 типа на Луне:

А вот примерная конструкция таких «батареек»:

А вот здесь показано, что они в обращении достаточно безопасны:

Так вот, когда с некоторыми ракетоносителями произошли аварии в 1969 году, то спутники полностью разрушились, а вот «ядерные батарейки» с полонием-210 внутри остались в целости и сохранности. Не так предусмотрительны поначалу оказались американцы. В 1964 году с их навигационным спутником с реактором на борту чего-то там случилось, он не долетел до космоса и развалился в воздухе вместе с самим спутником. В 1977 году наши тоже «отметились». Неуправляемый «Космос-954» грохнулся с орбиты, и хотя урановые элементы сгорели при входе в атмосферу, но радиоактивные обломки свалились прямо на Канаду. Были и другие неприятности.

Для «Лунохода-1» сделали изотопные нагреватели для регулирования температуры внутри корпуса. Он проработал 322 дня и кроме прочего передал на Землю более 200 тысяч фотографий лунной поверхности. Аналогичная батарейка стояла и на «Луноходе-2».

Батареи на основе плутония-238 мощностью 155 Вт были установлены на американских зондах дальней разведки космоса «Пионер-2» и «Пионер-10». Второй аппарат, пролетев мимо Плутона, покинул пределы Солнечной системы со своим горячим ядерным приветом.

В целом, если очень большая мощность не нужна, а ресурс нужен большой, то прямым преобразователям на сегодня равных нет. Работы в этом направлении продолжаются. Пытаются довести КПД установок до 20-30 процентов. Работают и над безопасностью этих систем.

Американцы разрабатывали космический аппарат с электростанцией в 200 кВт. Вроде бы хотели на спутниках Юпитера лёд зондировать. Назывался проект «JIMO». Но его закрыли ещё в 2015 году – что-то не получилось. Говорят, что этот аппарат был очень похож на разрабатываемый у нас Транспортный Энергетический Модуль мощностью в один мегаватт. Они вообще с ядерными космическими электростанциями сейчас сильно притормозили и занялись совершенствованием солнечных панелей. Так сильно тормозят, что есть сильные подозрения, что у них очень плохо с плутонием-238, поставки которого мы им прекратили в 2009 году.

Однако совсем они дело не оставили. Сейчас они разрабатывают механический термопреобразователь на основе двигателя Стирлинга… говорят. Вряд ли мощность этой штуковины будет слишком большой. Что там получится со Стирлингом – даже Конгрессу неизвестно. Слишком много и часто эти ребята бросают дела на полпути под предлогом дороговизны. Может так случиться, что вообще ничего не получится.

А что же у нас? А у нас грозятся построить то ли «Енисей» с шестью четырёхкамерными двигателями РД-171МВ, то ли модульную «Ангару-А5В», то ли оба сразу… прямо, как американцы. И даже непонятно, что происходит, то ли действительно какие-то «проблемы роста», то ли это шумная «деза» для конкурентов. Но ведь ясно же, что что-то строят, а значит, что-то планируют. Вот представляете, что получится, если ни на какой Марс этот самый космический буксир с электростанцией не полетит, а возьмёт и всю мощность отдаст какому-нибудь космическому аналогу «Пересвета» или его более могучему брату, про которого мы сейчас вообще ничего не знаем. Академики вообще-то и не скрывают особо, что «Нуклон» финансируется в основном из военного кармана. А военным нужна мощность, а вот всякие Марсы и Луны им по барабану. Там люди вообще приземлённые.

Может с боевыми лазерными установками я и «махнул» конечно (хотя не сильно), но вот какой-нибудь очень зоркий электронный глаз с кучей диапазонов, который будет наблюдать… э-э-э… скажем так: за миграцией отдельных воробьёв в районах размещения американских военных баз и их «невидимых» кораблей с «невидимыми» самолётами, очень даже может быть полезен. Такие глаза могут быть очень полезны для гиперзвуковых ракет, например. Чтобы, значит, если что, шкурку не попортить.

Или, к примеру, хорошая такая система радиоэлектронной борьбы мощностью в полмегаватта на орбите (остальные полмегаватта уйдут на сервисные системы). Красиво? Думаю – красиво. Кстати, картинка с такой системой радиоэлектронной борьбы уже есть. Вот она:

Но, это, разумеется, как вы все конечно же понимаете, всё очень несерьёзно. Это всё просто «мультики Путина» и не более того.

Короче – поживём-увидим… ну, а вы фантазируйте тут, фантазируйте. Успеха.