130 лет со дня рождения Михаила Булгакова

Автор: Анастасия Ладанаускене

Михаил Афанасьевич Булгаков (15 мая 1891 — 10 марта 1940) — писатель, драматург, театральный режиссёр, актёр. Мастер.

Цитаты

Невозможность писать для меня равносильна погребению заживо.

Я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать — писать.

Из дневника (1923)

В литературе я медленно, но всё же иду вперёд. Это я знаю твёрдо. Плохо лишь то, что у меня никогда нет ясной уверенности, что я действительно хорошо написал. Как будто плёнка какая-то застилает мой мозг и сковывает руку в то время, когда мне нужно описывать то, во что я так глубоко и по-настоящему (это-то я твёрдо знаю) проникаю мыслью и чувством.

Я буду учиться теперь. Не может быть, чтобы голос, тревожащий сейчас меня, не был вещим. Не может быть. Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним — писателем.

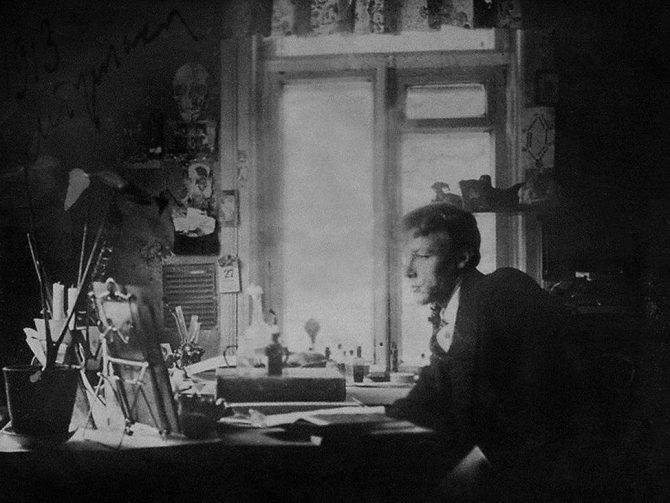

Михаил Булгаков в своём врачебном кабинете, 1913

О точности слова в поэзии (из письма брату Ивану)

Невозможность ли, нежелание ли до конца разъяснить замысел, быть может, желание затушевать его нарочно, порождают очень большой порок, от которого надо немедленно начать избавляться: это постановка в стихах затёртых, бледных, ничего не определяющих слов.

Из допроса в ОГПУ (1926)

Я остро интересуюсь бытом интеллигенции русской, люблю её, считаю хотя и слабым, но очень важным слоем в стране. Судьбы её мне близки, переживания дороги.

Я могу писать только из жизни интеллигенции в Советской стране. Но склад моего ума сатирический. Из-под пера выходят вещи, которые порою, по-видимому, остро задевают общественно-коммунистические круги.

Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу! Отрицательные явления жизни в Советской стране привлекают моё пристальное внимание, потому что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя (я — сатирик).

Сцена из спектакля Ильи Судакова «Дни Турбиных», 1926

О своём творчестве (из письма Правительству СССР, 28 марта 1930)

Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что, если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода.

Вот одна из черт моего творчества, и её одной совершенно достаточно, чтобы мои произведения не существовали в СССР. Но с первой чертой в связи все остальные, выступающие в моих сатирических повестях: чёрные и мистические краски (я — МИСТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной и Великой Эволюции, а самое главное — изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя М. Е. Салтыкова-Щедрина.

О сатире и Салтыкове-Щедрине

Влияние на меня Салтыков оказал чрезвычайное, и, будучи в юном возрасте, я решил, что относиться к окружающему надлежит с иронией. Сочиняя для собственного развлечения обличительные фельетоны, я подражал приёмам Салтыкова, причём немедленно добился результатов: мне не однажды приходилось ссориться с окружающими и выслушивать горькие укоризны. Когда я стал взрослым, мне открылась ужасная истина. Атаманы-молодцы, беспутные Клемантинки, рукосуи и лапотники, майор Прыщ и бывший прохвост Угрюм-Бурчеев пережили Салтыкова-Щедрина. Тогда мой взгляд на окружающее стал траурным.

Я уверен в том, что всякие попытки создать сатиру обречены на полнейшую неудачу. Её нельзя создать. Она создаётся сама собой, внезапно. Она создаётся тогда, когда появится писатель, который сочтёт несовершенной текущую жизнь и, негодуя, приступит к художественному обличению её. Полагаю, что путь такого художника будет весьма и весьма труден.

Из письма И. В. Сталину, 30 мая 1931

На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он всё равно не похож на пуделя.

Со мной и поступили как с волком. И несколько лет гнали меня по правилам литературной садки в огороженном дворе.

Злобы я не имею, но я очень устал <…> Ведь и зверь может устать.

Зверь заявил, что он более не волк, не литератор. Отказывается от своей профессии. Умолкает. Это, скажем прямо, малодушие.

Нет такого писателя, чтобы он замолчал. Если замолчал, значит, был не настоящий.

А если настоящий замолчал — погибнет.

Работа вопреки

Из письма В. В. Вересаеву (15 марта 1932)

Вчера получил известие о том, что «Мольер» мой в Ленинграде в гробу. Большой Драматический Театр прислал мне письмо, в котором сообщает, что худполитсовет отклонил постановку и что Театр освобождает меня от обязательств по договору.

Мои ощущения?

Первым желанием было ухватить кого-то за горло, вступить в какой-то бой. Потом наступило просветление. Понял, что хватать некого и неизвестно за что и почему. Бои с ветряными мельницами происходили в Испании, как Вам известно, задолго до нашего времени.

Это нелепое занятие.

Я — стар.

И мысль, что кто-нибудь со стороны посмотрит холодными и сильными глазами, засмеётся и скажет: «Ну-ну, побарахтайся, побарахтайся…» Нет, нет, немыслимо!

Сознание своего полного, ослепительного бессилия нужно хранить про себя.

Из письма П. С. Попову (24 апреля 1932)

Печка давно уже сделалась моей излюбленной редакцией. Мне нравится она за то, что она, ничего не бракуя, одинаково охотно поглощает и квитанции из прачечной, и начала писем, и даже, о позор, позор, стихи! С детства я терпеть не мог стихов (не о Пушкине говорю, Пушкин — не стихи!) и, если сочинял, то исключительно сатирические, вызывая отвращение тётки и горе мамы, которая мечтала об одном, чтобы её сыновья стали инженерами путей сообщения. Мне неизвестно, знает ли покойная, что младший стал солистом-балалаечником во Франции, средний учёным-бактериологом, всё в той же Франции, а старший никем стать не пожелал. Я полагаю, что она знает. И временами, когда в горьких снах я вижу абажур, клавиши, Фауста и её (а вижу я её во сне в последние ночи вот уж третий раз. Зачем меня она тревожит?), мне хочется сказать — поедемте со мною в Художественный Театр. Покажу Вам пьесу. И это всё, что могу предъявить. Мир, мама?

Из письма П. С. Попову (7 мая 1932)

И, вот, к концу моей писательской работы я был вынужден сочинять инсценировки. Какой блистательный финал, не правда ли? Я смотрю на полки и ужасаюсь: кого, кого ещё мне придётся инсценировать завтра? Тургенева, Лескова, Брокгауза — Ефрона? Островского? Но последний, по счастью, сам себя инсценировал, очевидно предвидя то, что случится со мною в 1929—1931 гг.

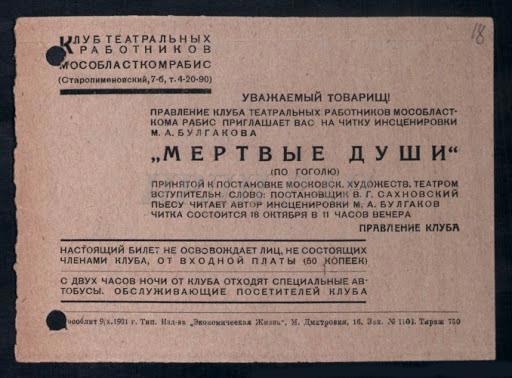

Судьба берёт меня за горло. Как только меня назначили в МХТ, я был введён в качестве режиссёра-ассистента в «М. Д.» [Мёртвые души] (старший режиссёр Сахновский, Телешова и я). Одного взгляда моего в тетрадку с инсценировкой, написанной приглашённым инсценировщиком, достаточно было, чтобы у меня позеленело в глазах. Я понял, что на пороге ещё Театра попал в беду — назначили в несуществующую пьесу. Хорош дебют? Долго тут рассказывать нечего. После долгих мучений выяснилось то, что мне давно известно, а многим, к сожалению, неизвестно: для того, чтобы что-то играть, надо это что-то написать. Коротко говоря, писать пришлось мне.

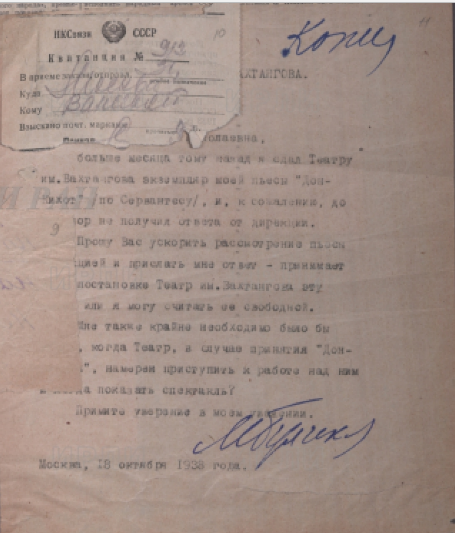

Из архива ИРЛИ

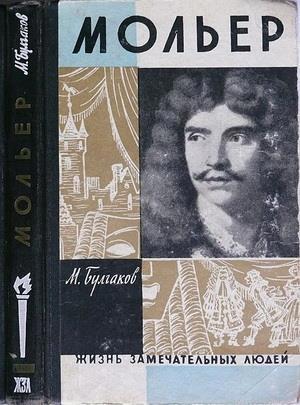

О работе над «Жизнью господина де Мольера» (из писем к брату Николаю Булгакову, 1933)

Сейчас я заканчиваю большую работу — биографию Мольера.

Ты меня очень обязал бы, если бы выбрал свободную минуту для того, чтобы, хотя бы бегло — глянуть на памятник Мольеру (фонтан Мольера), улица Ришелье.

Мне нужно краткое, но точное описание этого памятника в настоящем его виде, по следующей, примерно, схеме:

Материал, цвет статуи Мольера.

Материал, цвет женщин у подножья.

Течёт ли вода в этом фонтане (львиные головы внизу).

Название места (улиц, перекрёстка в наше время, куда лицом обращён Мольер, на какое здание он смотрит) .

Если ты имеешь возможность, наведи мне справку, кто из больших французов-мольеристов находится в настоящее время в Париже. Желательно было бы знать одну или две фамилии таких подлинных, а не дилетантов, мольеристов и их адреса.

Если бы ты исполнил просьбу, ты облегчил бы мне тяжёлую мою работу.

Фонтан Мольера в Париже, построенный в 1844 году

Ты меня бесконечно тронул тем, что так обстоятельно ответил на все мои вопросы. Очень ценна фотография. Благодарю тебя и целую!

Работу над Мольером я, к великому моему счастью, наконец закончил и пятого числа сдал рукопись. Изнурила она меня чрезвычайно и выпила из меня все соки. Уже не помню, который год я, считая с начала работы ещё над пьесой, живу в призрачном и сказочном Париже XVII века. Теперь, по-видимому, навсегда я с ним расстаюсь.

Если судьба тебя занесёт на угол улиц Ришелье и Мольера, вспомни меня! Жану-Батисту де Мольеру от меня привет!

Из письма А. Н. Тихонову (12 апреля 1933)

Н. А. Экке вручила мне Ваш разбор моей книги МОЛЬЕР. Я его и прочёл и обдумал. Дело обстоит плохо. Суть не в деталях Вашей рецензии, которые поразили меня как по содержанию, так и по форме («Иловайский», «уголовные ссылки на заимствования», «намёки на советскую действительность», «информация из сомнительных источников», «развязный молодой человек», «рассказчик явно склонен к роялизму», «любовь к альковным историям» и др.), — дело в том, что вопрос идёт о полном уничтожении той книги, которую я сочинил, и о написании взамен её новой, в которой речь должна идти совершенно не о том, о чём я пишу в своей книге.

Для того, чтобы вместо «развязного молодого человека» поставить в качестве рассказчика «серьёзного советского историка», как предлагаете Вы, мне самому надо было бы быть историком. Но ведь я не историк, а драматург, изучающий в данное время Мольера. Но уж, находясь в этой позиции, я утверждаю, что я отчётливо вижу своего Мольера. Мой Мольер и есть единственно верный (с моей точки зрения) Мольер, и форму донесения этого Мольера до зрителя я выбрал тоже не зря, а совершенно обдуманно.

Вы сами понимаете, что, написав свою книгу налицо, я уж никак не могу переписать её наизнанку. Помилуйте!

Итак, я, к сожалению, не могу переделывать книгу и отказываюсь переделывать. Но что ж делать в таком случае?

По-моему, у нас, Александр Николаевич, есть прекрасный выход. Книга непригодна для серии. Стало быть, и не нужно её печатать. Похороним её и забудем!

Первое издание. 1962 год

Из письма В. В. Вересаеву (2 августа 1933)

Прежде всего хочу рассказать Вам о своей поездке в Ленинград. Там МХТ в двух театрах играл «Дни Турбиных». Играл с большим успехом и при полных сборах, вследствие чего со всех сторон ко мне поступили сообщения о том, что я разбогател. И точно: гонорар должен быть оттуда порядочный.

Вот мы и поехали в Ленинград, зная, как трудно заполучить в руки эти богатства.

Тут уж не я, а Елена Сергеевна, вооружённая доверенностью, нагрянула во 2-й из театров — Нарвский дом культуры. Заведующий театром дважды клялся, что вдогонку нам он немедленно переведёт из моего гонорара 5 тысяч. Как Вы догадываетесь, он не перевёл по сию минуту даже 5-ти копеек.

Михаил Булгаков с третьей женой – Еленой Шиловской

И наступила знакомая мне жизнь в мёртвом театральном сезоне. Елена Сергеевна через Всероскомдрам шлёт телеграммы и выцыганивает малые авансы, а я мечтаю только об одном счастливом дне, когда она добьётся своего и я, вернув Вам мой остающийся долг, ещё раз Вам скажу, что Вы сделали для меня, дорогой Викентий Викентьевич.

Ох, буду я помнить года 1929—1931!

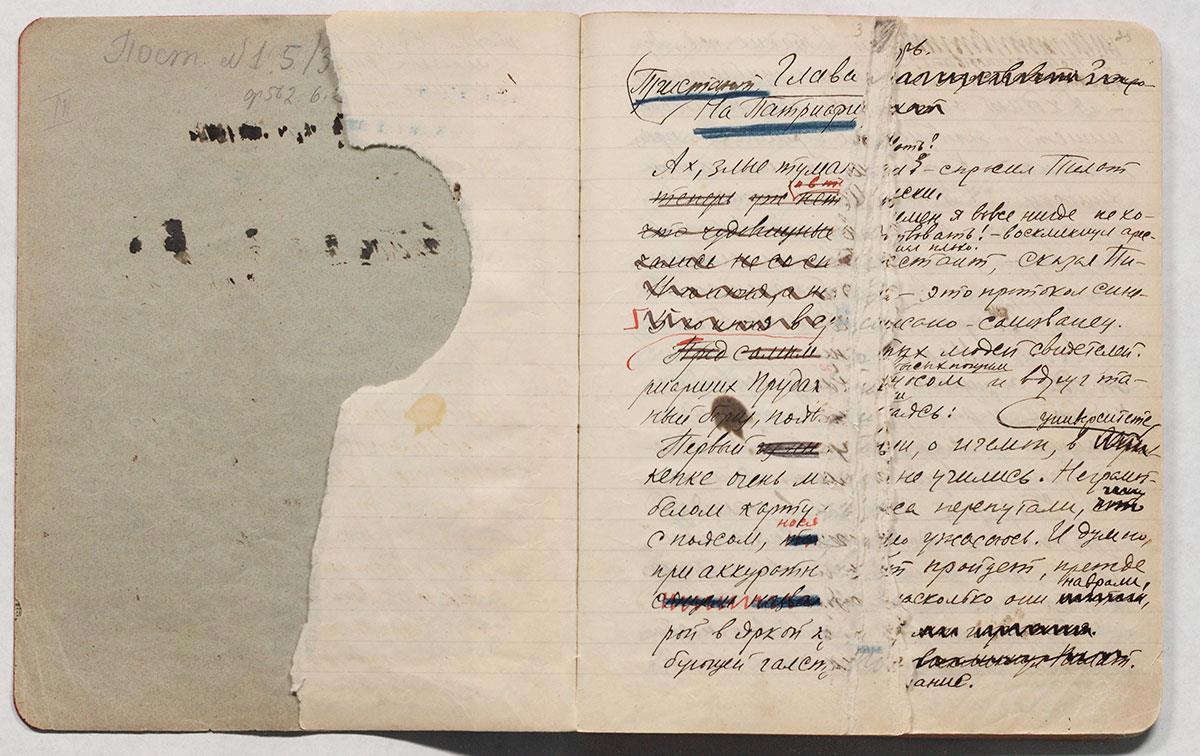

В меня же вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатёнках, я стал марать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный три года назад роман. Зачем? Не знаю. Я тешу себя сам! Пусть упадёт в Лету! Впрочем, я, наверное, скоро брошу это.

Из письма В. В. Вересаеву (17 октября 1933)

Давно уже я не был так тревожен, как теперь. Бессонница. На рассвете начинаю глядеть в потолок и таращу глаза до тех пор, пока за окном не установится жизнь — кепка, платок, платок, кепка. Фу, какая скука!

Так в чём же дело? Квартира. С этого начинается. Итак, на склоне лет я оказался на чужой площади. Эта сдана, а та не готова. Кислая физиономия лезет время от времени в квартиру и говорит: «Квартира моя». Советует ехать в гостиницу и прочие пошлости. Надоел нестерпимо. Дальше чепуха примет грандиозные размеры, и о работе помышлять не придётся.

Нарисовав себе картину выселении, судов, переселений и тому подобных прелестей…

Из письма В. В. Вересаеву (26 апреля 1934)

Совсем одолела работа. Все дни, за редкими исключениями, репетирую, а по вечерам и ночам, диктуя, закончил, наконец, пьесу, которую задумал давным-давно. Мечтал — допишу, сдам в театр Сатиры, с которым у меня договор, в ту же минуту о ней забуду и начну писать сценарий по «Мёртвым душам». Но не вышло так, как я думал.

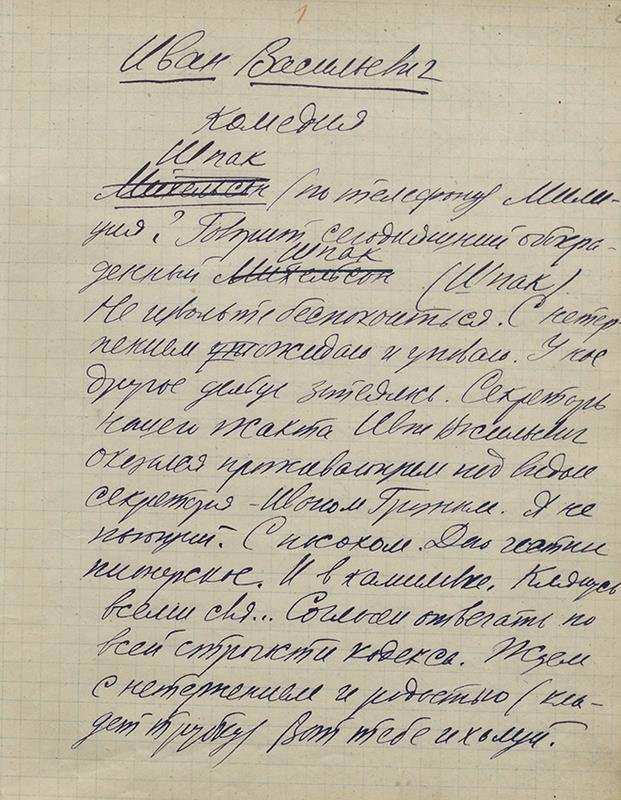

Черновик, 1935 год. Пьеса создана на основе антиутопии «Блаженство»

Прочитал в Сатире пьесу, говорят, что начало и конец хорошие, но середина пьесы совершенно куда-то не туда. Таким образом, вместо того, чтобы забыть, лежу с невралгией и думаю о том, какой я, к лешему, драматург! В голове совершеннейший салат оливье: тут уже Чичиков лезет, а тут эта комедия. Бросить это дело нельзя: очень душевно отнеслись ко мне в Сатире. А поправлять всё равно, что новую пьесу писать. Таким образом, не видится ни конца, ни края. А между тем и конец, и край этот надо найти.

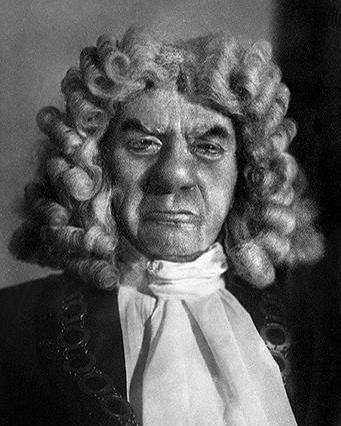

Михаил Булгаков в роли судьи

в спектакле «Записки Пиквикского клуба».

1935 год

Из письма В. В. Вересаеву (4 апреля 1937)

Я очень утомлён и размышляю. Мои последние попытки сочинять для драматических театров были чистейшим донкихотством с моей стороны. И больше я его не повторю. На фронте драматических театров меня больше не будет. Я имею опыт, слишком много испытал…

Письмо в бюро секции драматургов ССП (16 августа 1937)

С большим сожалением я должен уведомить Бюро, что уже больше года я не занимаюсь сочинением пьес для драматических театров.

Причиной этого явилось следующее обстоятельство. В начале 1936 года Театры внезапно сняли со сцен всю мою драматическую продукцию последних лет. Московский Художественный снял, после нескольких представлений, мою пьесу «Мольер», Московский Театр Сатиры, после первой генеральной, — мою комедию «Иван Васильевич», Вахтанговский — прекратил начинающуюся работу над пьесой моей «Александр Пушкин».

Означенное снятие моих пьес разного жанра сопровождалось появлением в прессе статей такого характера, который показал мне с неоспоримой ясностью, что дальнейшее сочинение мною пьес и представление их в драматические театры является совершенно бесполезным.

Я вынужден был переключиться на другой вид работы и стать оперным либреттистом. В настоящее время я заканчиваю либретто оперы «Петр Великий».

Из письма В. В. Вересаеву (5 октября 1937)

Недавно подсчитал: за 7 последних лет я сделал 16 вещей, и все они погибли, кроме одной, а та была инсценировка Гоголя! Наивно было бы думать, что пойдёт 17-я или 19-я.

Работаю много, но без всякого смысла и толка. От этого нахожусь в апатии.

Елена Сергеевна и Михаил Афанасьевич Булгаковы, середина 1930-х

Из писем Елене Сергеевне Булгаковой (июнь-август 1938)

Почти 1/3, как я писал в открытке, перепечатана. Нужно отдать справедливость Ольге, она работает хорошо. Мы пишем по многу часов подряд, и в голове тихий стон утомления, но это утомление правильное, не мучительное.

Остановка переписки — гроб! Я потеряю связи, нить правки, всю слаженность. Переписку нужно закончить, во что бы то ни стало.

Роман нужно окончить! Теперь! Теперь!

По окончании переписки романа я буду способен только на одно: сидеть в полутёмной комнате и видеть и читать только двух людей. Тебя! И Жемчужникова. И больше никого. И не могу ни обедать в компании, ни гулять.

Передо мною 327 машинных страниц (около 22 глав). Если буду здоров, скоро переписка закончится. Останется самое важное — корректура авторская, большая, сложная, внимательная, возможно с перепиской некоторых страниц.

«Что будет?» Ты спрашиваешь? Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро или в шкаф, где лежат убитые мои пьесы и иногда будешь вспоминать о нём. Впрочем, мы не знаем нашего будущего.

Свой суд над этой вещью я уже совершил и, если мне удастся ещё немного приподнять конец, я буду считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть уложенной в тьму ящика.

Теперь меня интересует твой суд, а буду ли я знать суд читателей, никому неизвестно.

Если сегодня Ольга приедет пораньше, постараюсь продиктовать большой кусок и тогда конец переписки станет совсем близок. Одно плохо во всём — это, что мне нездоровится. Но ничего!

Я случайно напал на статью о фантастике Гофмана. Я берегу её для тебя, зная, что она поразит тебя так же, как и меня. Я прав в «Мастере и Маргарите»! Ты понимаешь, чего стоит это сознание — я прав!

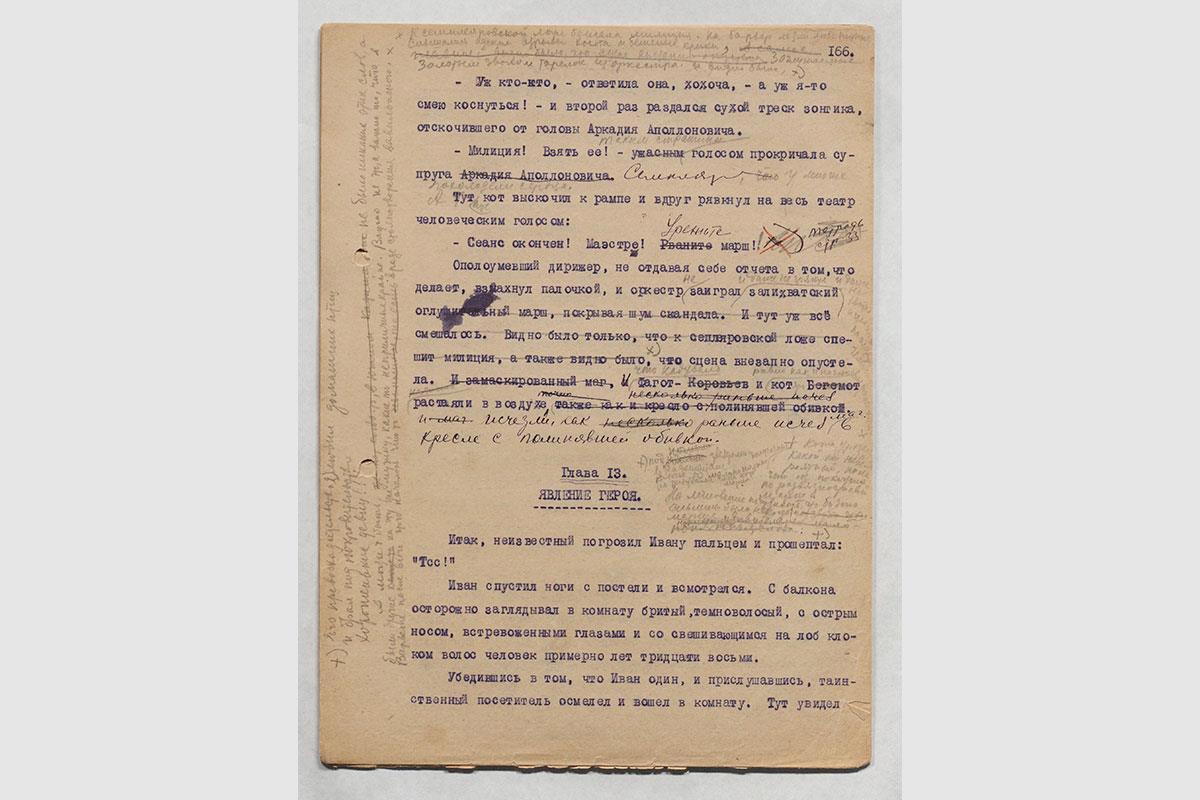

Из письма В. В. Вересаеву (11 марта 1939)

У меня нередко возникает желание поговорить с Вами, но я как-то стесняюсь это делать, потому что у меня, как у всякого разгромленного и затравленного литератора, мысль всё время устремляется к одной мрачной теме о моём положении, а это утомительно для окружающих.

Убедившись за последние годы в том, что ни одна моя строчка не пойдёт ни в печать, ни на сцену, я стараюсь выработать в себе равнодушное отношение к этому. И, пожалуй, я добился значительных результатов.

Одним из последних моих опытов явился «Дон Кихот» по Сервантесу, написанный по заказу вахтанговцев. Сейчас он и лежит у них и будет лежать, пока не сгниёт, несмотря на то, что встречен ими шумно и снабжён разрешающею печатью реперткома.

Письмо Булгакова из альбома постановки пьесы «Дон Кихот»

В своём плане они его поставили в столь дальний угол, что совершенно ясно — он у них не пойдёт. Он, конечно, и нигде не пойдёт. Меня это нисколько не печалит, так как я уже привык смотреть на всякую свою работу с одной стороны — как велики будут неприятности, которые она мне доставит? И если не предвидится крупных, и за то уже благодарен от души.

Теперь я занят совершенно бессмысленной с житейской точки зрения работой — произвожу последнюю правку своего романа.

Всё-таки, как ни стараешься удавить самого себя, трудно перестать хвататься за перо. Мучает смутное желание подвести мой литературный итог.

Из произведений Михаила Булгакова

Только через страдание приходит истина… Это верно, будьте покойны! Но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт. («Записки на манжетах»)

Всё пройдёт. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звёзды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему? («Белая гвардия»)

О, глаза — значительная вещь. Вроде барометра. Всё видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. («Собачье сердце»)

Разруха. Это — мираж, дым, фикция. Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. («Собачье сердце»)

Успевает всюду тот, кто никуда не торопится. («Собачье сердце»)

Счастье как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. («Записки юного врача»)

Я полагаю, что ни в каком учебном заведении образованным человеком стать нельзя. Но во всяком хорошо поставленном учебном заведении можно стать дисциплинированным человеком и приобрести навык, который пригодится в будущем, когда человек вне стен учебного заведения станет образовывать сам себя. («Жизнь господина де Мольера»)

Комната Михаила Булгакова на Большой Садовой, где он проживал в 1921-1924 годы

Вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет! Почем вы знаете, какие замыслы роятся в моей голове? Или в этой голове? («Мастер и Маргарита»)

Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус! («Мастер и Маргарита»)

Нет документа, нет и человека. («Мастер и Маргарита»)

Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут! («Мастер и Маргарита»)

Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит. («Мастер и Маргарита»)

Рукописи не горят. («Мастер и Маргарита»)

Каждому будет дано по его вере. («Мастер и Маргарита»)

***

Слово Мастеру. Писатели о писательстве — список статей

***