Крылатые катера

Автор: Евгений КрасСкорость люди ценили всегда и везде. Вода в этом смысле исключением не являлась. Но если с воздухом до поры проблем не было, то с водой были. Очень она не любит, когда сквозь неё что-то проламывается. И какие только формы не использовали, но относительного совершенства в этой области добились довольно быстро. Тут и встал вопрос – что дальше-то? Каждый «узел» для прибавки скорости давался с огромным напряжением. И люди сдались! В смысле поняли, что воду уговорить не получается. А это значит, что нужно как-то от неё отрываться. Иначе высоких скоростей получить не получится. На прям щас есть три основных способа двигаться по воде с высокой скоростью. Это глиссирование (сиречь скольжение), воздушная подушка (то есть буквально – полёт над водой) и подводные крылья. Эти, последние, несмотря на своё воздушное название, из всех трёх самые водяные.

Идея в целом очень простая – берём за основу глиссирующее судно и добавляем ему подводные крылья, которые вообще поднимают судно над водой. Спроектировать их можно примерно так же, как и воздушные, но с учётом высокой плотности воды. Кажется, что просто, но на самом деле – та ещё головная боль.

Кому первому забрела в голову эта идея, мы не узнаем никогда. Патенты в 19 веке выписывали, но это не есть показатель на самом деле. Ведь как дела-то делаются? Грамотный инженер, решая какую-то задачу, перебирает в голове массу способов её решения в заданных рамках. Ограничения задают пустые карманы, особенности оснащения завода... много всего. В результате инженер явно фантастические варианты просто отметает, как мусор. Совсем иначе подходит к делу человек малограмотный. Он от фантастических идей приходит в восторг и бежит за патентом. Если он знаком с юриспруденцией, то бежит в два раза быстрее... примерно. А если он, не к ночи будь помянут, «бизнесмен» при деньгах, то он вообще не думает, а просто собирает чужие забракованные идеи и записывает их на себя-любимого. Поэтому оставим старые патенты – они ни о чём, ибо Правда заканчивается там, где начинаются юристы. Значение имеет только опыт.

Первые сколько-нибудь удачные опыты с катерами на подводных крыльях проделал в родной Италии Энрико Форланини в 1905 году. Он же одним из первых столкнулся с главной проблемой подводного крыла. Она лежит в глубине вод. В буквальном смысле. То есть, как работает крыло? Оно стоит под углом к встречному потоку. Этот угол называется углом атаки. Снизу большое давление, сверху – маленькое. В результате крыло поднимает основной корпус судна вверх, над водой. Сопротивление быстро падает, скорость быстро растёт. И всё хорошо, пока крыло не оказывается слишком близко к поверхности. Происходит срыв потока, подъёмная сила резко снижается, лодка «проваливается» и со всей ответственностью бьётся о поверхность воды. Скорость падает... много чего может упасть и сломаться в этот момент. Но Энрико парень умный, деловой, попробуй срежь, и опять пошла морока... э-э-э... это не плагиат, а традиции.

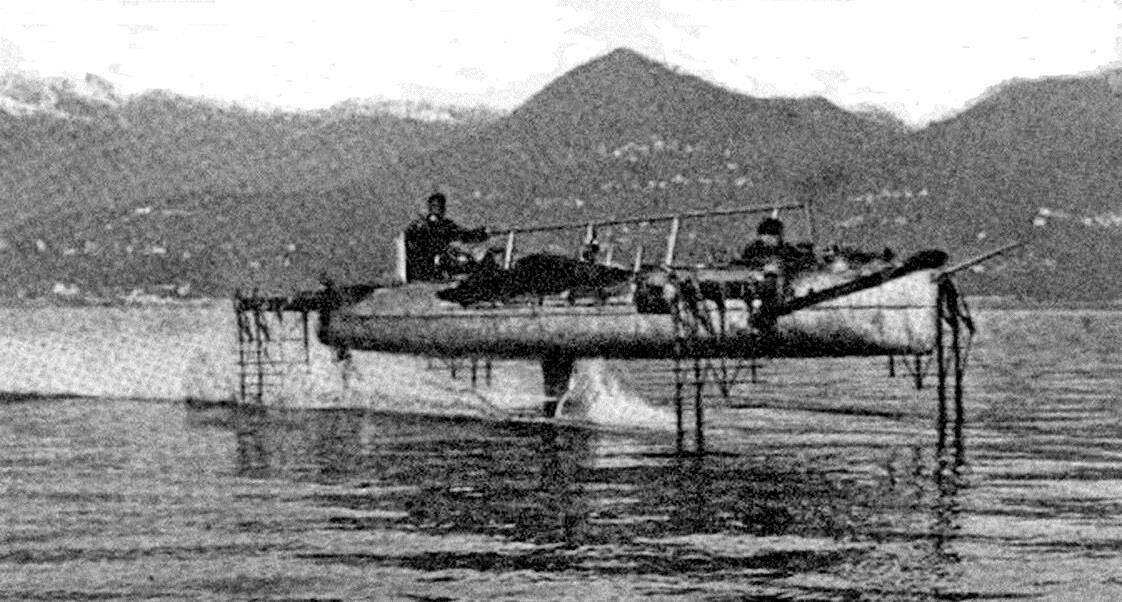

В общем, чо он сделал-то... он не стал делать одно большое крыло, а сделал много маленьких одно над другим. Как этажерка. Это сейчас иногда так и называют – «этажерка Форланини». Это давало ступенчатое уменьшение площади крыльев в зависимости от роста скорости. В результате с увеличением скорости «полочки» «этажерки» по одной выходили из воды, и никаких аварий не происходило... почти. Короче, Энрику... ке... ко... В общем ему удалось достичь вполне приличных скоростей (при 60 л.с. скорость 68 км в час), но проблему радикально он решить не смог, или не успел. Вот его аэроглиссер на подводных крыльях на ходу:

Насмотревшись на опыты Энрике, его земляк, Артуро Крокко задумался и предложил другое решение проблемы. Он не стал строить этажерки из маленьких крыльев, а просто большие крылья поставил под углом в виде буквы V. Теперь уменьшение площади стало не ступенчатым, а плавным. Понятно, что в целом подъёмная сила крыльев при этом снижалась, а сопротивление росло, однако не настолько, чтобы отказываться от положительной составляющей конструкции. Проблему движителя Крокко со своим коллегой Риканольди решили просто, как и Энрике они поставили воздушный винт. Для Крокко это вообще было естественным вариантом – ведь он был авиатором. В 1907 году судно, которое построили друзья, с двигателем в 80 л.с. вышло на крылья и разогналось до скорости в 70 км в час. Отлично!

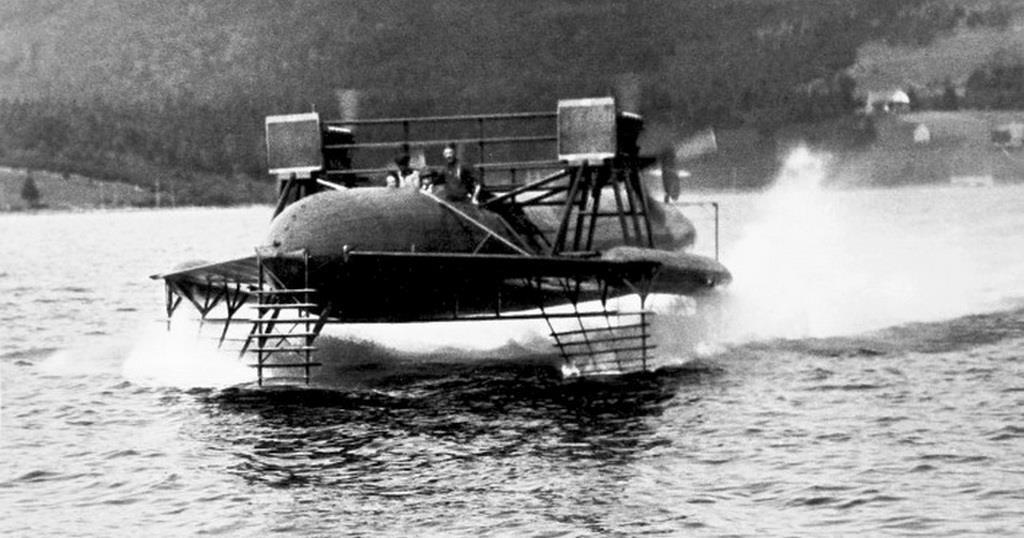

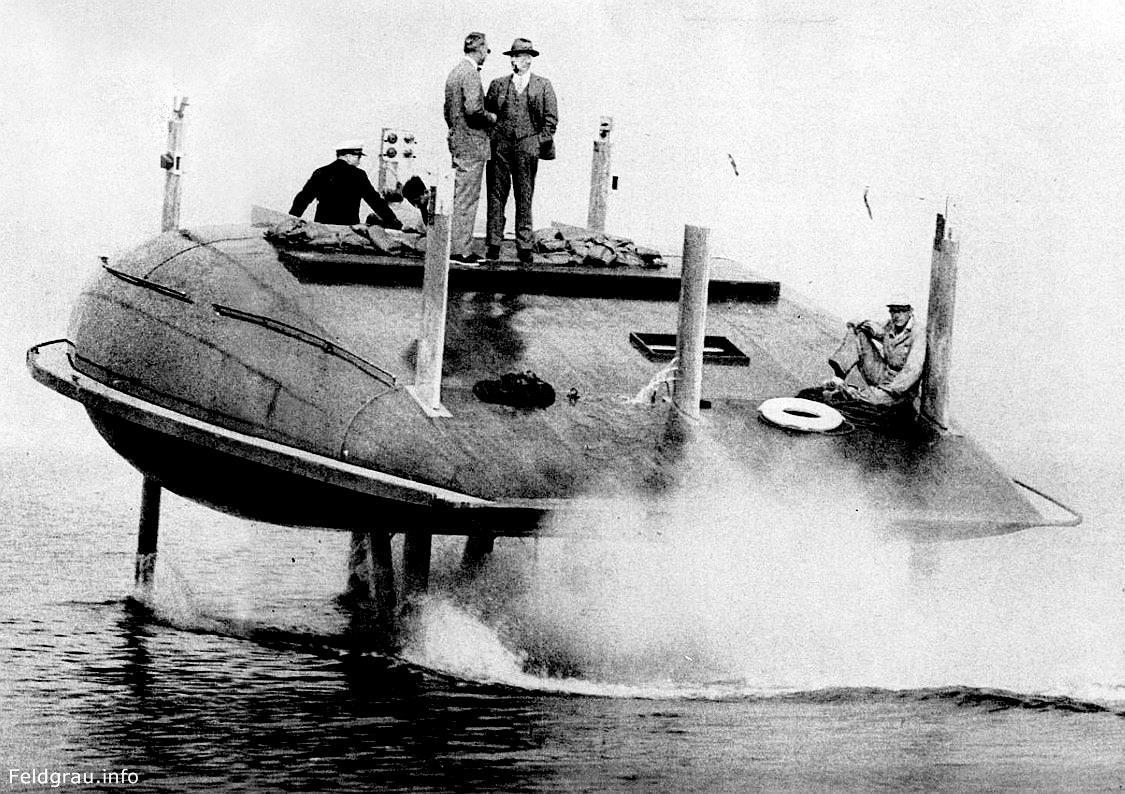

Но идеи Форланини тоже не пропали. На основе этой идеи свою «этажерку» на катере HD-4 построили Александр Грахем Белл и Фредерик Болдвин в 1919 году:

С двумя двигателями по 350 л.с. он разогнался до рекордных 114 км в час. Рекорд продержался 10 лет. По тем временам просто вечность. Короче дело пошло…

Значительных успехов в направлении проектирования и строительства катеров на подводных крыльях удалось добиться барону Гансу фон Шертелю. Он использовал в своих разработках V-образные крылья, пересекающие поверхность воды. Усилия Ганса не пропали даром – его пригласил к себе Готтхард Заксенберг – владелец собственной судостроительной компании. После этого фирма стала называться «Шертель и Заксенберг – гидродинамический синдикат». В 1938 году они выпустили прогулочный быстроходный катер на подводных крыльях, который проплавал до 1945 года. Длина катера – 9,5 метра, водоизмещение 2,8 т, мощность двигателя 150 л.с., а скорость свыше 90 км в час.

Занималась фирма и боевыми катерами, разумеется. В частности военным предлагали целый ряд проектов по строительству обычных и ныряющих торпедных катеров на подводных крыльях. Но строить их по разным причинам не стали. Осторожность военных в этом вопросе вполне понятна – сколько-нибудь продуманной теории подводного крыла тогда ещё не существовало. Проектировщики двигались вперёд буквально ощупью. Их изделия должной надёжностью не отличались. Были проблемы с продольной устойчивостью на ходу, на волнении, сложности с манёвренностью. Но иногда жизнь, наступающая на Европу с востока, заставляла делать решительные шаги. Так в 1944 году был спроектирован быстроходный катер на подводных крыльях с грузоподъёмностью до 20 тонн и скоростью до 74 км в час. Назначение – прорывать блокаду для доставки дефицитных материалов для продолжения войны.

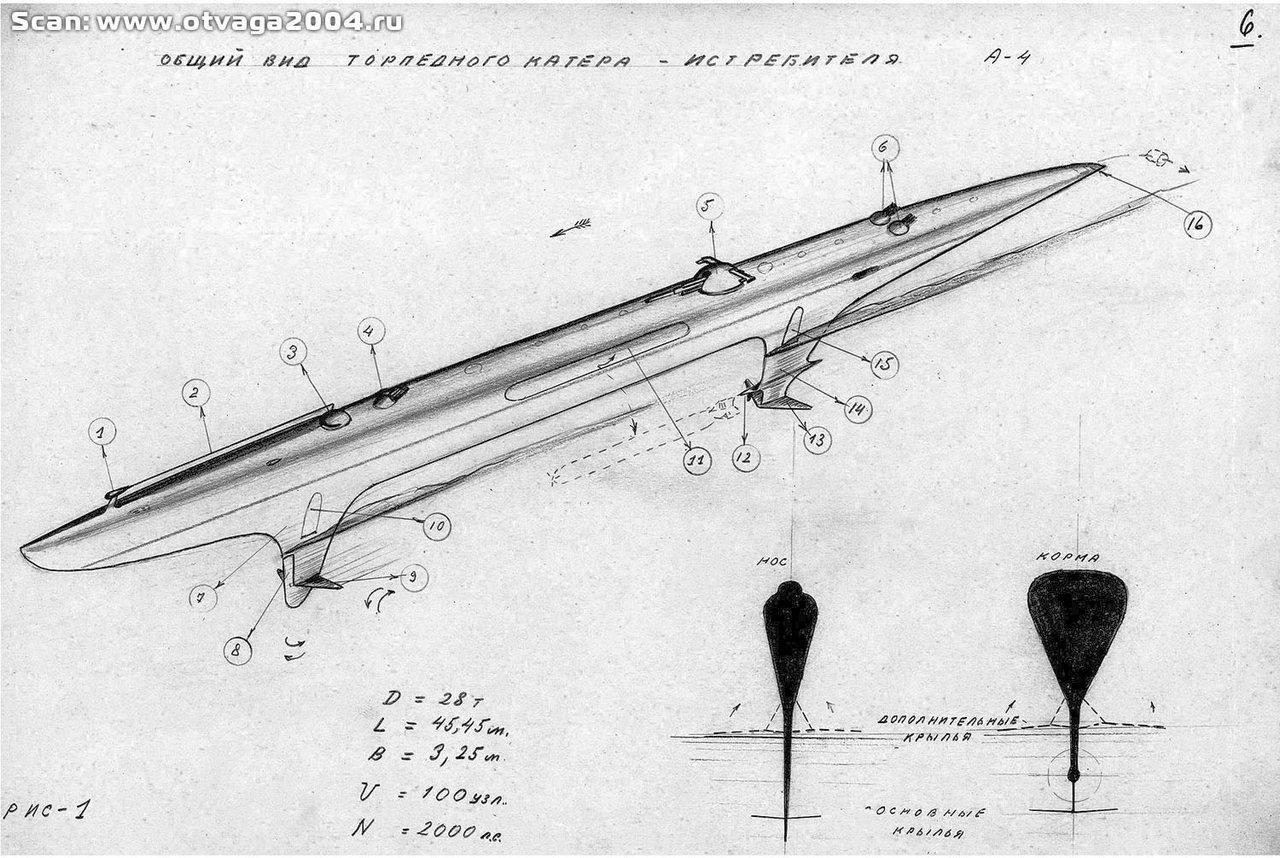

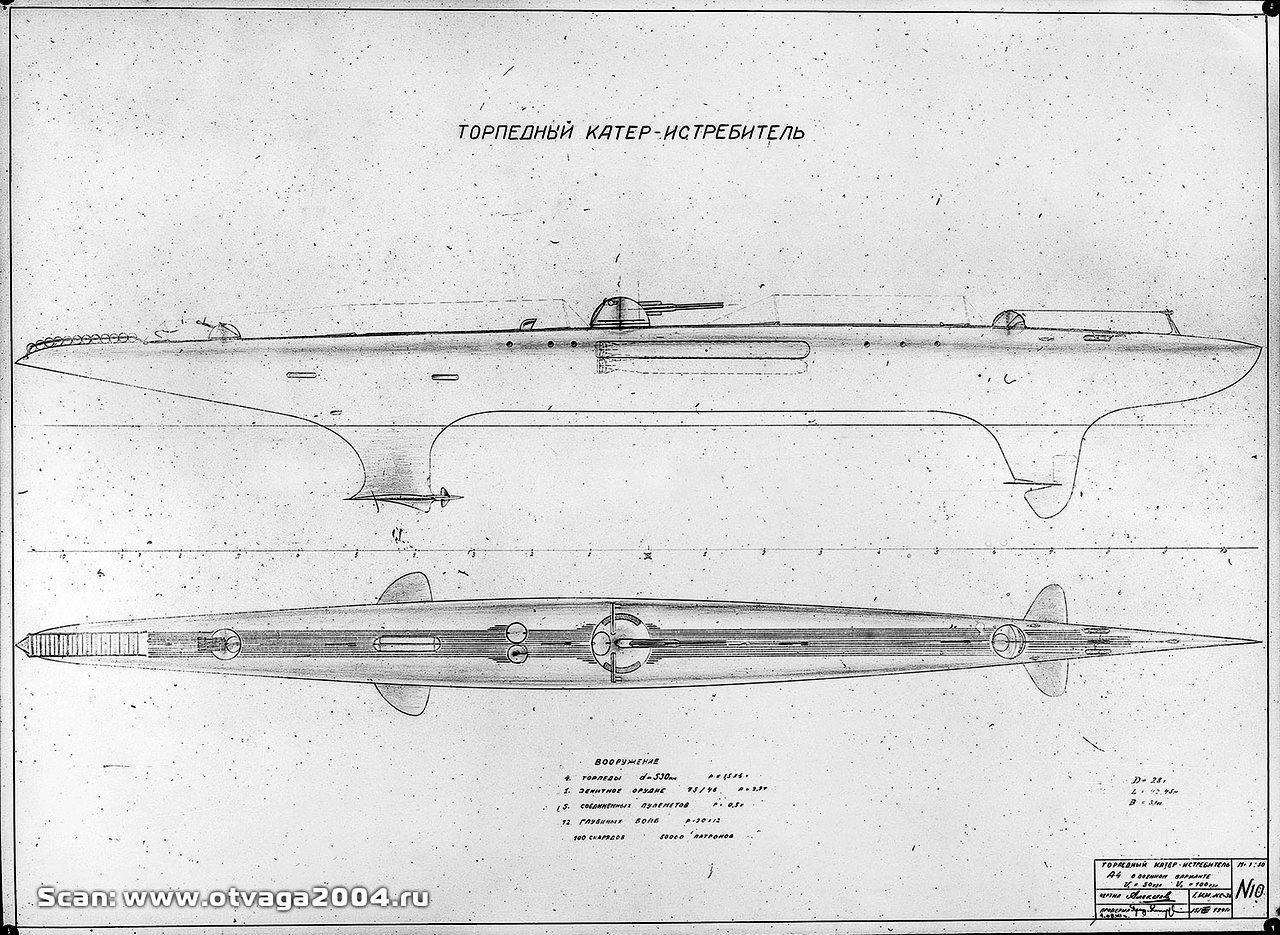

В СССР в 30-х годах за передовыми идеями следили очень внимательно. В ЦАГИ изучали гидродинамику подводных крыльев. Был построен опытный катер конструкции В.Г. Фролова и А.Н. Владимирова, а также опытный катер Л.А. Эпштейна. В 1936 году Н.Е. Кочиным, М.В. Келдышем и М.А. Лаврентевым были получены формулы для определения гидродинамических сил, действующих на тонкое крыло, движущееся под свободной поверхностью жидкости. Это была серьёзная системная работа, но огня особого не наблюдалось. Нужен был энтузиаст. И он появился. Им стал выпускник кораблестроительного факультета Горьковского индустриального института Ростислав Евгеньевич Алексеев. Трудно сказать, когда Алексеев заинтересовался катерами на подводных крыльях. Ещё труднее понять, почему он решил пойти своим путём в изучении этой проблемы. Но зато известно, что в качестве дипломного проекта, который он защитил в 1941 году, он разработал именно торпедный катер на подводных крыльях. Руководство института заявляло, что дипломный проект «имеет уровень научно-исследовательской работы, а в отдельных разделах приближается к уровню кандидатской диссертации». То, что сделал Алексеев вообще не напоминало то, что делали в Европе. Вот его рисунки этого катера:

Кроме оригинальной концепции крыльевого устройства, Алексеев явно учёл в своём проекте и аэродинамическое сопротивление. Началась война и конструктору пришлось заниматься на заводе «Красное Сормово» строительством танков, однако он и про подводные крылья не забывал. Причём старался заниматься этим направлением комплексно. Ведь главным было не просто методом проб и ошибок создать хорошее судно. Задача стояла куда шире – нужно было понять смысл сложных процессов, происходящих во время работы подводных крыльев. Строились и опытные быстроходные катера. Маркировались они по фамилии конструктора. Вот, например, фото экспериментального катера на подводных крыльях А-4:

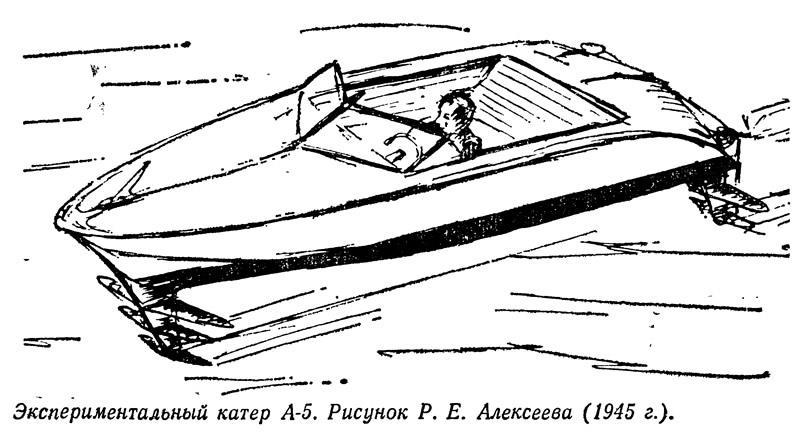

Катер весом почти в тонну и длиной в 11,8 метра имел двигатель всего 25 л.с., но разгонялся с ним до 30 км в час. На нём были установлены подводные крылья с искусственной регулировкой угла атаки. Это был очень хороший опыт, но Алексеев со своим соратником Леонидом Поповым не остановились. После А-4 Алексеев продолжает исследования и строит новый катер. А-5, построенный в 1945 году, внешне был не похож на предыдущую машину. Рисунок Алексеева:

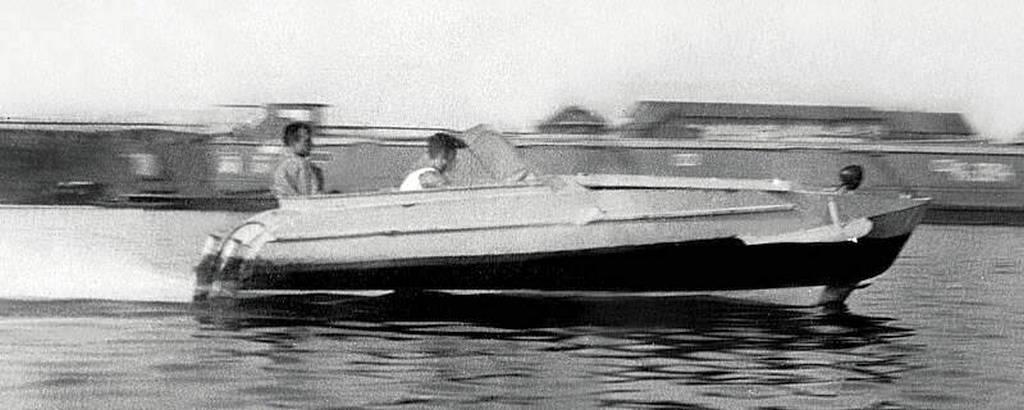

А вот фотография уже готового катера на ходу:

Катерок длиной всего пять метров с экипажем 4 человека и двигателем 72 л.с. разгонялся до 87 км в час. История маленькой быстрой лодочки была очень драматичной. Идея Алексеева и Попова построить, используя этот опыт, полноценный торпедный катер провалилась. Тогда соратники предложили построить катер для мирных целей. То же не разрешили, сославшись на секретность. Короче руководство растерялось в трёх организационных соснах. Алексееву всю последующую жизнь предстоит среди них блукать со своими идеями.

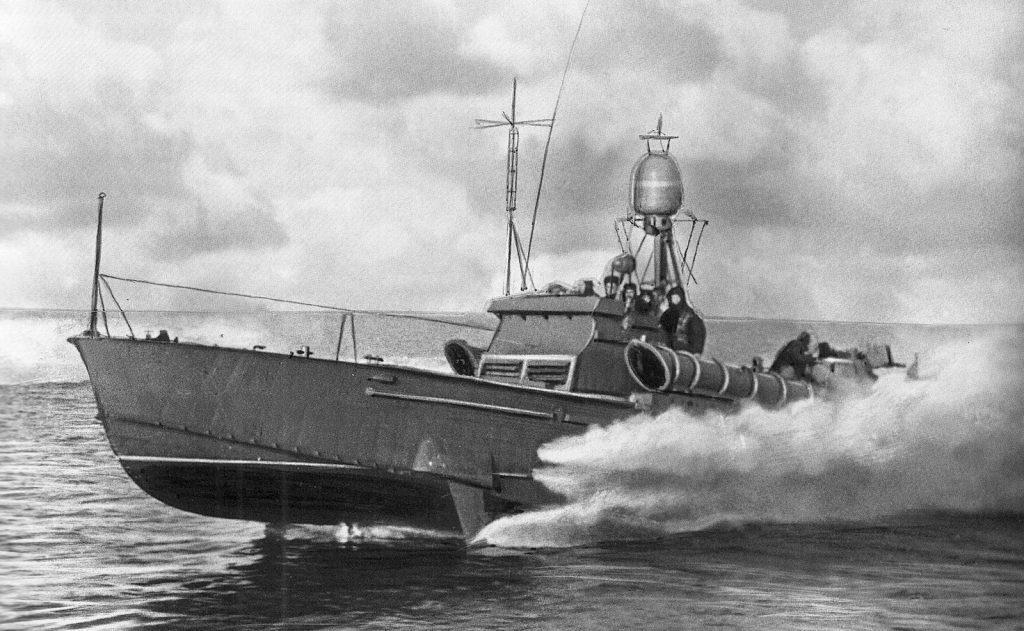

Начиная с катера А-5 можно сказать начался «эффект Алексеева». Ему удалось создать систему, при которой не было нужды управлять крыльями во время движения. Это были крылья, работающие вблизи поверхности воды. Именно крыльевая система, применённая на А-5, стала основой для дальнейшей работы над последующими судами на подводных крыльях. В 1948 году на воду был спущен полноценный торпедный катер на подводных крыльях проекта 123-бис («Комсомолец»), или по заводскому обозначению А-7 (с одним носовым крылом), а потом и А-10 (с двумя крыльями). Вот он:

Военная техника в силу своей засекреченности не могла дать конструктору известности, а успех, имеющий применение только в военной сфере – только половина успеха (если не война, конечно). Работы над судами на подводных крыльях активно велись уже во всём сколько-нибудь технически развитом мире. Эксперименты велись очень широко. Часто применялись очень неожиданные решения. Вот этот необычный экспериментальный катер, построенный в 1953 году, был прототипом для боевого. Скорость, которую он показал была для того времени уже небольшой – всего 33 км в час, но на нём были установлены электромоторы. Это катер НС-4 The Lantern («Фонарь»):

Алексеев создаёт проект пассажирского катера на подводных крыльях. Он показывает его через голову непосредственных начальников высшему руководству страны и находит там понимание. За него горой встаёт заводской партком. Частично энтузиастам подводных крыльев помогло активное движение в этом направлении за границей. После разгрома нацисткой Германии фон Шертель и Заксенберг утекли со своими идеями в Швейцарию и организовывают там фирму Supramar. Их торпедные катера никому не интересны и в 1952 году они строят катер 14-метровый РТ-10 (Freccia d’Oro) на 32 пассажира, которых катают по озёрам со скоростью до 64 км в час:

На РТ-10 внимание обратил только Карло Родригез, владелец верфи «Кантиере Навале Родригез» с острова Сицилия. Он приобретает лицензию на производство катера. Вслед за этим катером они же создают морской РТ-20, который был спущен на воду в 1956 году под именем Frecia del Sole:

PT-20 длиной 22 метра имел водоизмещение в 32 тонны, двигатель в 1100 л.с., брал на борт 72 пассажира и развивал скорость в 60 км в час. Это судно уже получило соответствующий класс в классификационном обществе. Дело стало приобретать серьёзный оборот – первое в мире серийное судно на подводных крыльях.

Эхом к этому событию прозвучало решение, принятое в Москве – нужно строить пассажирские суда на подводных крыльях у нас… и срочно, ведь на носу Международный фестиваль молодёжи и студентов в Москве! До начала фестиваля оставалось меньше года. Первый катер строился буквально лихорадочно на основе имеющихся данных по опытному катеру А-9. На ходовые испытания новый катер отправился с ещё не установленным обтекателем рулевой рубки и без стёкол в пассажирском салоне. Веса не хватало, но народу в него набилось больше ста человек. Недостаток массы компенсировали с избытком. Несмотря на это катер легко вышел на крыло:

Да, это была та самая речная «Ракета», которая потом много лет исправно возила пассажиров по всем рекам СССР и по заграничным акваториям тоже возила. Именно на советской «Ракете» каталась по Темзе английская королева:

Да что там какая-то королева! На «Ракете» ездил к своей бабушке с дедом в село Икряное школьник, который потом станет широко известным (в узких кругах) писателем Евгением Крас. Напоминаю для тех, кто никогда не знал, характеристики этого шедевра судостроительного искусства: длина – 27 м, ширина – 5 м, мощность ГД – 1000 л.с., скорость крейсерская – 60 км в час, скорость максимальная – 70 км в час, экипаж – 3 чел., пассажиров – 64 человека, дальность плавания – 600 км... отличный буфет с лимонадом, пивом, пирожными и всем прочим!

Вслед за «Ракетой» у речных причалов появляется стремительный «Метеор». Пассажиров – 124 человек, скорость 65 (максимальная – 108 км в час) км в час, дальность плавания – 600 км:

Оба теплохода имели хороший успех на международном рынке, даже несмотря на то, что там тоже строили пассажирские суда на подводных крыльях. Возможно, что большое значение имело то, что советские катера были не просто быстрыми и экономичными, но и красивыми:

Особенно впечатляюще выглядел «Метеор», когда он, пофыркивая подводным выхлопом, не спеша подходил к пристани:

Просто фантастический вид! Сам барон фон Шертель в 1961 году приезжал в СССР для того, чтобы посмотреть на «Метеор» и познакомиться с Алексеевым. За ними новые пассажирские теплоходы на подводных крыльях пошли чередой. Мореходная «Комета», «Спутник», турбореактивный «Буревестник», компактная, мелкосидящая «Беларусь», «Вихрь», «Полесье», «Колхида»... сколько их было! Быстрые теплоходы мелькали буквально везде и всюду, а там, где они не могли пройти, можно было встретить глиссирующие пассажирские катера, катера на воздушной подушке. Этим даже пристани были не особо нужны — они могли ткнуться в берег в любом месте. Хоть на пляже. Ткнуться и спокойно высадить своих пассажиров на сухой песок! Сейчас редко можно встретить такие быстроходные пассажирские теплоходы как «Луч», «Заря», «Зарница»...

С «малыми формами» было не так богато, но это не значит, что плохо. Сейчас часто любят перечислять, какие автомобили американцы дарили Брежневу, но вот фотография, на которой Генри Киссинджер получает в подарок новенький катер на подводных крыльях «Волга», сделанный специально для него с двигательно-движительным комплексом с Z-образной передачей:

Но это всё про мир, а мира ведь без войны не бывает, как не бывает света без тьмы. Поэтому теперь вернёмся к боевым катерам на подводных крыльях. Попытки установить на стандартные боевые катера подводные крылья, которые настырно предпринимались по настоянию начальства и вопреки мнению самого Алексеева хороших результатов не давали. Это естественно. Нет таких устройств, которые можно просто добавить куда ни попадя и получить отличный результат. Любой корабль – это цельная конструкция, которая предназначена для работы только в том виде, в котором была спроектирована. С другой стороны, такие попытки вообще-то естественны при появлении чего-то нового. Это что-то типа технической эйфории. Когда новация стараются применить везде, где только можно. Время потом само отсеивает нежизнеспособные варианты.

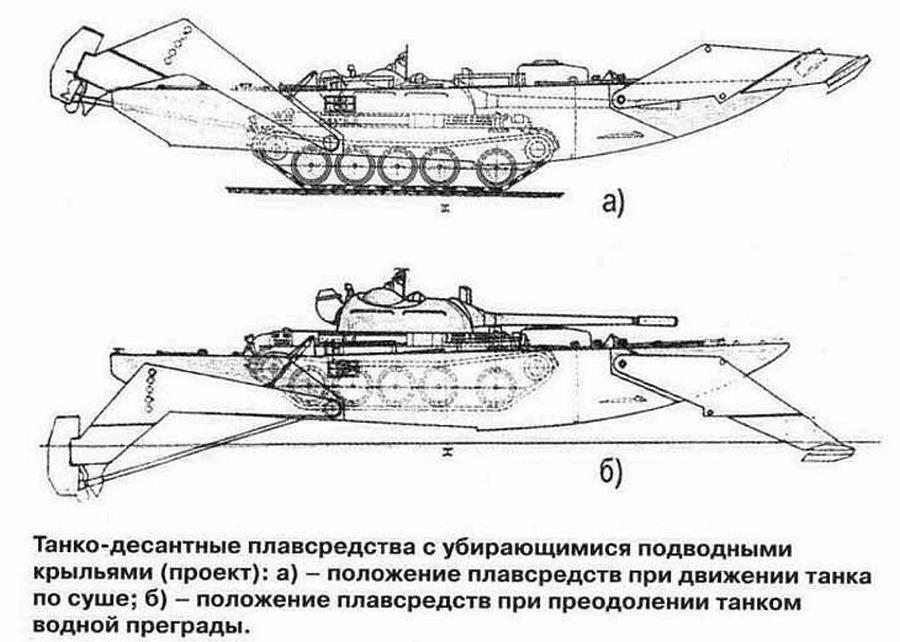

Так было, например, с проектом танконесущей быстроходной десантной баржи на подводных крыльях. Идея казалась заманчивой. Два быстроходных понтона со складными крыльевыми устройствами, размеры которых соответствовали транспортному габариту, крепятся с двух сторон к танку:

И вот такая штука на бешенной скорости появляется перед противником, который только от одного вида её страшного приходит в неуравновешенное состояние с параллельным расстройством желудочно-кишечного тракта (пушка-то, пушка!). Эта страсть с полного хода подходит к берегу, отцепляет свою бронированную ношу и с ветерком улетает на своих подводных крыльях за новым грузом… красота:

Однако на деле всё оказалось не так радужно и от плавсредства решили отказаться всё же. Вместо этого сосредоточили своё внимание на более перспективных разработках, среди которых на первом месте были торпедные и ракетные катера. Таких было достаточно много. Поэтому те, что я покажу, что называется «например», хотя все они достаточно яркие натуры.

Очень необычно смотрится итальянский катер типа «Sparviero» образца 1976 года. Хотя как сказать итальянский… у него прототипом был опытный чисто артиллерийский американский катер. Его американцы пытались пользовать во Вьетнаме, но потеряли по раздолбайству экипажа из-за неблагоприятно сложившихся обстоятельств. Но, опустим, чтобы не углубляться.

Итак, итальянцы решили сделать нечто необычное. Для этого они убрали с катера всё, что мешает его боевой работе. Это значит, что никаких условий для экипажа. Нет ни камбуза, ни кают, даже коек в закуточке и то не было. Машинное отделение, пост управления, пушка, ракеты и подъёмные подводные крылья. В результате получилось вот это с крыльевой системой разработки фирмы Боинг:

Длина – 24,5 м, ширина – 7 м, скорость – 90 км в час (15 км в час), экипаж – 10 человек, вооружение – пушка 76 мм и две ПКР «Otomat». Режим работы примерно такой…

Катерок под дизелем тихонько плавает на дежурстве вблизи какой-то базы. По команде «Караул! Русские идут!» все бегут и только «Sparviero» опускает подводные крылья, врубает свою газовую турбину мощностью 5000 л.с. и бросается навстречу противнику, паля из своей пушки и запуская ракеты. После того, как он израсходовал свой маленький боекомплект, катер разворачивается и на остатках горючки пытается убежать на базу. То есть вся его задача – поднять шум, потому как попасть во что-то при таких данных достаточно сложно.

Было построено несколько катеров типа «Sparviero», потом купили права на производство и построили ещё парочку японцы. На этом, собственно, и закончили.

Но не все исповедовали минимализм в боевом флоте. Американцы отнеслись к делу куда серьёзнее. Вот, например, катер на подводных крыльях USS Plainview (AGEH-1):

Большая серьёзная машина. Водоизмещение – 315 т; длина – 67,21 м; ширина – 12,32 м; скорость – до 115 км в час с двумя газовыми турбинами по 17000 л.с.; экипаж 20 чел., вооружение – два 324-мм трехтрубных аппарата, РЛС и сонар. Глубокопогруженная крыльевая система с электронным управлением позволяла катеру отлично плавать при волнении в 6 баллов. Вооружения маловато вообще-то. От самолётов, например, вообще защититься нечем, но в целом хорошая машина, но… в серию всё же не пошла. Но зато можно посмотреть на лёгкость, даже своеобразную элегантность внешнего вида катера. Он больше похож на прогулочную моторную яхту, чем на боевой корабль.

Канадский опытный торпедный катер на подводных крыльях HMCS «Bras d'Or» (FHE 400), построенный в 1969 году:

Водоизмещение – 240 тонн; длина – 49,9 м; ширина – 20 м; экипаж – 25 чел.; скорость – 74 км в час; вооружение – 4 торпедных аппарата, сонар. У этого катера была очень оригинальная крыльевая система. Основная нагрузка на заднем крыле, а переднее крыло – поворотное. На катере также установлена специальная система стабилизации. Кстати, на фото в корме в брызгах на корме хорошо заметен один из кормовых винтов экономичного хода. Всё было неплохо в целом, но Канада сменила оборонную доктрину и катер остался опытным… Канадцам видимо стало жалко этого красавца и его поставили в музей… сухопутный.

Разумеется, американцы строили и серийные катера. Самыми заметными среди них были катера на подводных крыльях типа «Pegasus». У них есть своя родословная. Началось всё с артиллерийских катеров «Хай Поинт», из которых в Италии выросли катера типа «Sparviero» со смешанным вооружением.

Американцы оценили работу итальянцев и ещё они не могли не отреагировать на то, как СССР строит большими сериями ракетные катера и вооружает ими страны, которые не могли позволить себе роскошь иметь крупные боевые корабли. Нужно было что-то делать, и фирма Боинг создала катера типа «Pegasus» на основе своего же опыта. Они были существенно больше, чем итальянские: водоизмещение – 240т; длина – 41 м; ширина – 8 м; осадка – 2,7 м; максимальная скорость на крыльях – 88 км в час; дальность плавания максимальная – 2200 км; экипаж – 21 чел.; вооружение – 2 установки ПКРК типа «Гарпун» (8 ракет), пушка калибра 76 мм (Италия). Система управления огнём голландская. Хорошая машина:

Особенности в целом обычные, если так можно сказать. Дизели для водоизмещающего режима и газовая турбина для движения на подъёмных крыльях. Крыльевая система глубоководная. Она предпочтительнее для действий на волне. У разных катеров были отличия по вооружению, но в целом как-то так.

В СССР проводилась серьёзная системная работа по исследованию работы подводных крыльев. Проектировались и строилось много судов и кораблей на подводных крыльях разного назначения. Вершиной не вершиной, но достаточно ярким многоточием в истории боевых катеров на подводных крыльях были малые противолодочные корабли проекта 11451 «Сокол». И это была не мелочь какая-то… грозные боевые машины. Три таких катера в советские времена контролировали всю акваторию Чёрного моря.

Начинались они с опытного корабля проекта 1141. Вот он на фотографии:

В носовой части установлены два четырёхтрубных торпедных аппарата калибра 400 мм, две скорострельные артустановки АК-630М калибра 30, радары, гидроакустические комплексы, радары, связь… все дела. И всё это несут в режиме малого хода дизельные двигатели, а когда нужно быстро, то включаются газовые турбины. Всё хорошо, всё отлично, сказали моряки, но маловато будет. Было выпущено несколько вариантов этих кораблей и, наконец, количество перешло в качество – первоначальный проект серьёзно переделали на основе полученного опыта. Проектирование было закончено в 1984 году. Это и был «Сокол». На нём вместо дизелей экономичного хода поставили газовую турбину мощностью 10000 л.с. Для полного хода две турбины по 20000 л.с. Сделали новое рулевое устройство. Изменили кормовые крылья, что подняло кормовую часть корабля над водой, благодаря чему увеличилась скорость полного хода. Торпедные аппараты перенесли на корму. Вместо носовой установки АК-630М установили 76-мм артустановку АК-176М.

Остальные характеристики: водоизмещение – 468 т; длина – 50 м; Ширина габаритная – 21,1 м; осадка – 7,3 м; Скорость полного хода – 112 км в час; дальность плавания – 2300 км; автономность – 7 суток, экипаж – 39 чел. И всё это с очень неплохими данными по мореходности. Оцените крыльевую систему этого корабля хотя бы на глаз:

Вот этот корабль на полном ходу в свои лучшие годы:

Обратите внимание на внешний вид этих катеров. Тут тоже есть эстетика, но не такая, как у наших «партнёров». Перед нами грозная боевая машина, которую с яхтой сравнивать не получится. Всё очень сурово.

Был также проработан вариант с ракетным вооружением этих кораблей, но дело до дела не дошло – помешали ельценоиды. Сейчас в строю не осталось ни одного корабля этого проекта. Сейчас идёт много разговоров про то, что корабли на подводных крыльях исчерпали своё назначение с появлением ракетного оружия… не уверен. Скорость никогда не бывает лишней. Думаю, что в этом деле не точка, а точка с запятой, и мы ещё услышим про новые корабли на подводных крыльях для русского боевого флота.