Где построить магазин

Автор: Евгений КрасКак это часто встречается в боевиках, когда главный, или не очень главный, но всё равно – герой выхватывает какой-нибудь образец огнестрельного оружия и начинает палить из него по врагам. Ну, не обязательно по врагам, конечно, можно и просто «стрельба по-американски», то есть выпускает большое количество пуль в надежде, что хоть одна из них, но попадёт куда нужно. Короче всегда и всем, кроме казначейства, хотелось, чтобы пуль было побольше, а стрелять можно было почаще. Министрам, которые ведали деньгами этого не хотелось по причинам экономии и только поэтому многозарядное, а потом и автоматическое оружие во всех армиях мира пробивало себе дорогу с трудом. Но ведь оружием пользовались не только люди в форме… скажу больше – те, которые без формы, пользовались оружием тоже не редко. Возможно, что эти цифры вполне даже сравнимы. И ведь именно те, которые без формы, к экономии боеприпасов относились с куда меньшим трепетом, чем государственные мужи. Может поэтому многие передовые образцы оружия сначала попадали именно к ним. Именно там проходили свои первые и главные испытания различные новации. Потом какие-то доходили до больших армий, а какие-то исчезали в музеях.

Я уже начинал тему многозарядного оружия в своих прошлых заметках (см. например "Что такое револьвер"). Эта – просто продолжение темы.

Многозарядные образцы оружия появились очень давно, но долгое время это были редкие образцы. Можно считать их просто оружейными курьёзами. Тормозом прогресса в этом направлении являлись боеприпасы. То есть пока не появились так называемые «унитарные патроны» дело двигалось очень плохо и медленно. И даже когда они, появились, всё было не быстро и не просто.

Самюэль Кольт истратил кучу денег и времени, но так и не смог убедить русского царя взять на вооружение свои первые револьверы как раз по причине отсутствия унитарных патронов. Однако и он и другие оружейники усердно работали в этом направлении. Первые патроны выглядели очень непривычно для сегодняшнего времени. Посмотрите на них:

Потом сделали картонные патроны с более жёсткой конструкцией и даже догадались снабдить их специальными пистонами для поджига основного заряда пороха, но всё равно военных это не восхитило – не надёжно. Просто потому, что боится влаги. Потом всё-таки стали появляться настоящие унитарные боеприпасы в металлических гильзах. Сначала они попали к людям, которые форму не носили, не только в готовом виде, но и в виде деталей. То есть гильзы, капсюли, порох, пули – всё можно было купить и по отдельности (даже сейчас можно для охотников). Мало того, пули довольно долго «пользователи» сами отливали, а потом сами изготавливали патроны. Гильзы использовали многократно. Потом, наконец, унитарные патроны и позже многозарядное оружие стало появляться в армиях мира. Но случилось это только тогда, когда промышленность смогла освоить их массовое производство.

Сейчас основная часть унитарных боеприпасов делится на две части: капсюльные и кольцевого воспламенения. Вторые редки. У нас это, например, патроны для спортивных «мелкашек» калибра 5,6 мм.

Раньше был достаточно популярен и третий тип патрона. Это так называемые «шпилечные» патроны. Вот такие, с торчащей сбоку шпилькой:

Смысл был в том, что под этой шпилькой внутри патрона находился капсюль. То есть шпилька являлась встроенным в патрон бойком. Говорят, что их придумал талантливый конструктор-оружейник Лефорше. Он же спроектировал под эти боеприпасы очень неплохой револьвер. Вот один из его первых образцов:

А вот так в его барабане устанавливались шпилечные патроны:

Лефорше стучался со своим изобретением и в русские кабинеты, но повторилась история с Кольтом. Русские внимательно изучили его револьверы, потом патроны к ним и весьма резонно заметили, что такие боеприпасы могут при определённых условиях быть опасными для самих владельцев. Короче, наши отказались отправлять их в армию, но это не означало, что их не было в России. Оружие было достаточно популярным.

В мире появилось очень много образцов оружия, сделанного именно под «шпилечные» патроны. Среди них были и многозарядные образцы. И это были не только револьверы. Вот один из вариантов достаточно популярного многозарядного пистолета под названием «Гармоника» (Harmonica). В нём перемещается весь блок стволов. Каждый из стволов – нарезной:

А вот та же «Гармоника» того же производителя, но с одним стволом и магазинами разной длины:

Вот здесь тот же пистолет с установленным магазином под шпилечные патроны:

Спросите, зачем нужно утяжелять и усложнять оружие, если с одним стволом проще и дешевле? А всё просто, господа-товарищи – такое уж было в те времена скверное качество пороха, что, используя для каждого выстрела новый ствол, можно было стрелять дальше, точнее и надёжнее. Всё просто… Каждый выстрел – это толстый, толстый слой нагара, который сильно «помогал» износу ствола. И не только ствола.

Интересно, что патроны «центрального боя», то есть с капсюлем в центре донца гильзы были изобретены даже раньше, чем «шпилечные». И Лефорше отлично знал об их существовании. Почему на короткое время стали популярными именно шпилечные боеприпасы, для меня – загадка. Но всё же прошло время и всё встало на свои места – патроны с капсюлем в центре вернулись к оружейникам, и дело с многозарядными образцами пошло несколько веселее.

Нельзя сказать, что все сразу бросились «размножать» револьверную систему, которая была хорошо известна. Может быть причина была в том, что револьверы требовали высокой точности изготовления и высококачественных материалов, а так было далеко не везде, а может из желания творчества, и в неочевидности выбора. В общем все начали экспериментировать - больше «стрелялок» хороших и разных! Позже некоторые из этих первых конструкций получат продолжения, а другие… пока ждут своей очереди, возможно. Вот, например, очень интересный пистолет, посмотрите:

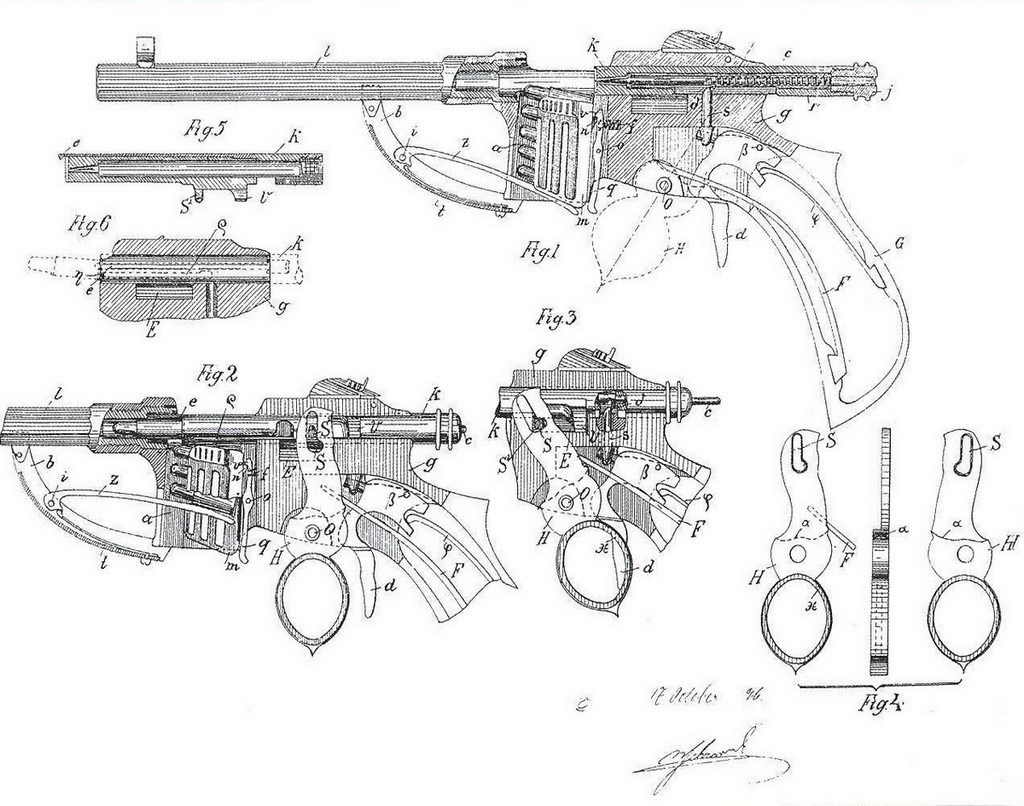

Это достаточно поздняя модель – пистолет Биттнера (Gustav Bittner) 1893 года. Форма только кажется необычной. На самом деле сейчас у него есть прямые потомки, во всяком случае одна деталь на нём очень привычная – съёмный магазин на 5 патронов, который просто выпадал из гнезда, когда патроны кончались. Вот схема конструкции из патента:

Вот он со снятым магазином и взведённым затвором:

У него, между прочим, есть ещё одна интересная особенность, которая была очень популярной среди оружейников, а сейчас известна только по кинофильмам. Это способ перезарядки – использована конструкция типа «скоба Генри».

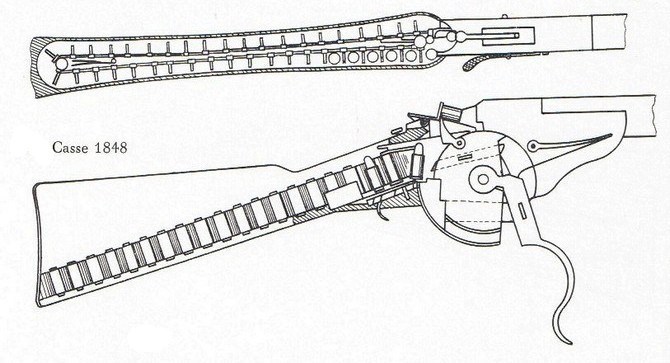

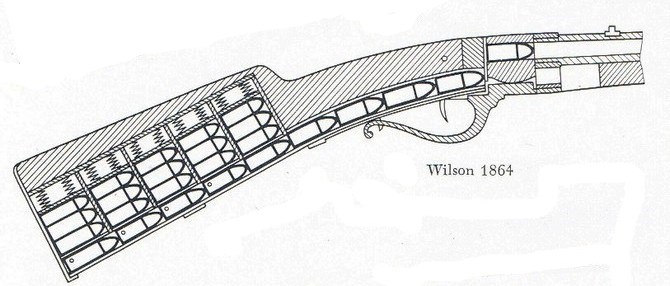

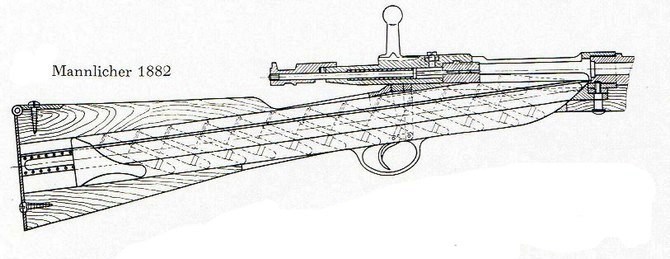

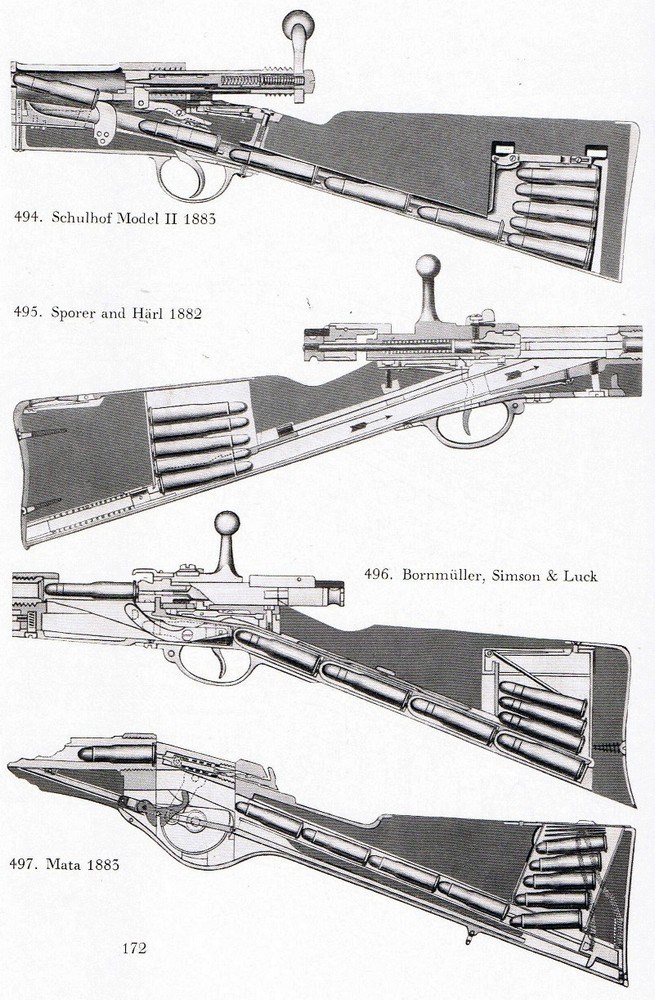

Но съёмные магазины появились не сразу. То есть вопрос, куда засунуть патроны и побольше, оказался совсем не простым. Одно из первых мест, на которое обратили внимание оружейники, был приклад винтовок. Действительно, он такой большой и … бестолковый. Так и просится в него чего-нибудь положить. Одной из первых конструкций с магазином в прикладе был карабин Casse 1848 года, потом был Wilson 1864 года. Были и другие конструкции. Большая часть из них в виде реальных образцов на сегодня не сохранилась даже у коллекционеров. Вот схема конструкции этих «магазинок» из справочника:

Были и другие конструкции. Но всё это было слишком сложно. Возможно поэтому они не очень надёжно работали и точно были не дешёвыми. Да и приклады становились от этого недостаточно прочными для эксплуатации:

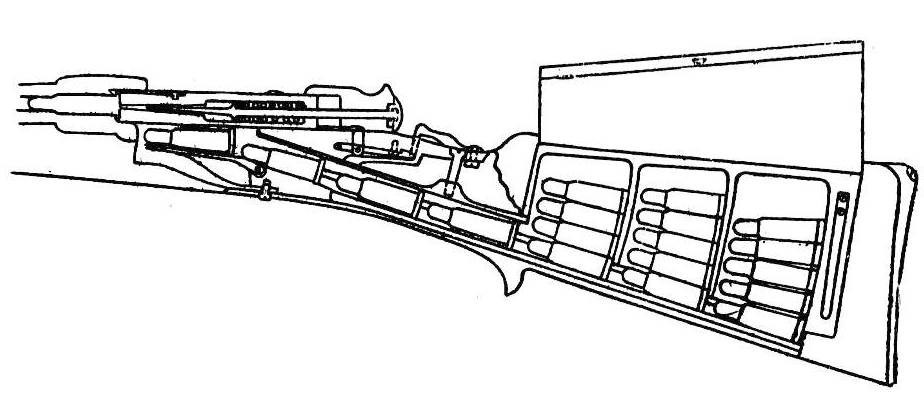

В качестве «напримера» можно взять оригинальную конструкцию Шульгофа (Schulgof) образца 1880 года. В магазин влезает аж 28 патронов. Хотя, должен заметить, что это не предел – были и побольше. Патроны движутся по направляющим, не касаясь друг друга, что очень важно (об этом позднее). Обратите внимание, что у карабина нет привычной спусковой скобы… нажимать нужно кнопку сверху:

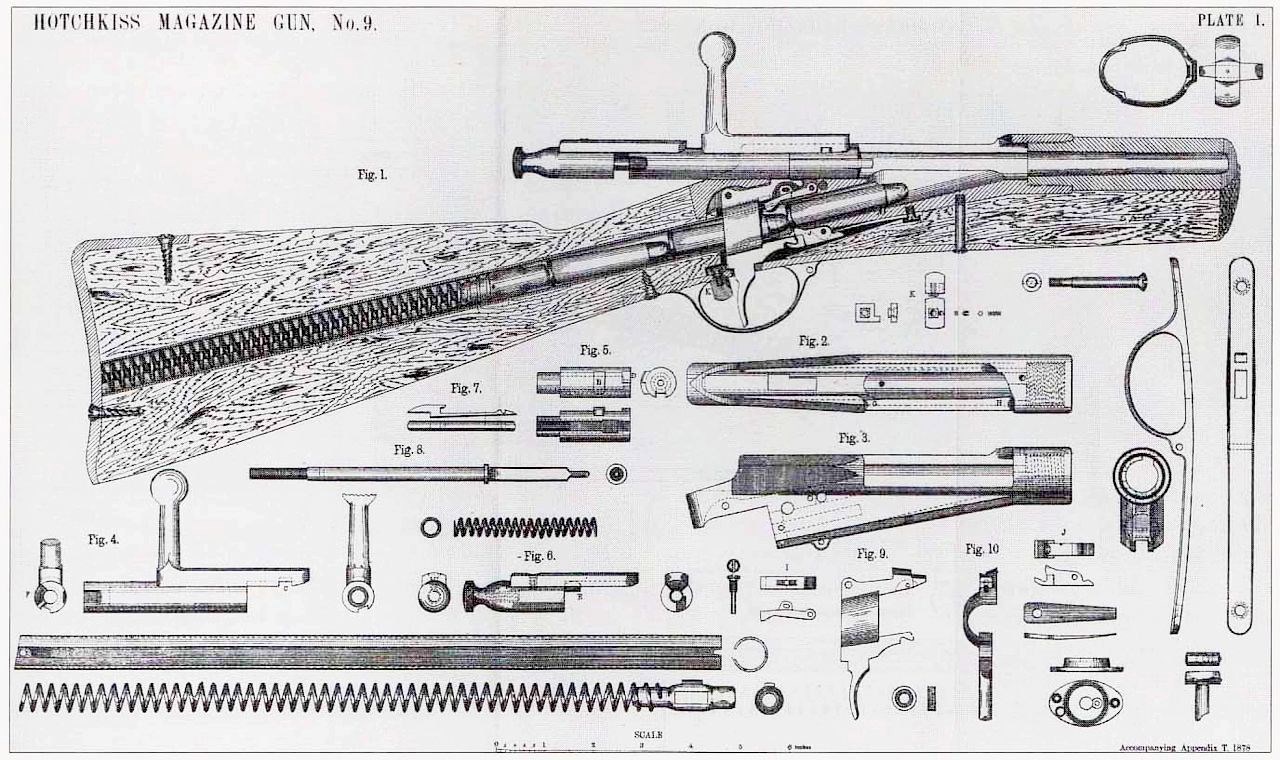

Но соревнование по оптимизации продолжалось и сверхмногозарядные образцы как-то покупателей не привлекли. Возможно из-за того же нагара. Зато привлекли такие качества, как надёжность. Например, очень надёжными оказались винтовки Гочкинса и его имя сейчас хорошо знают те, кто вообще что-то слышал об оружии. Вот схема его многозарядки из патента от 1877 года:

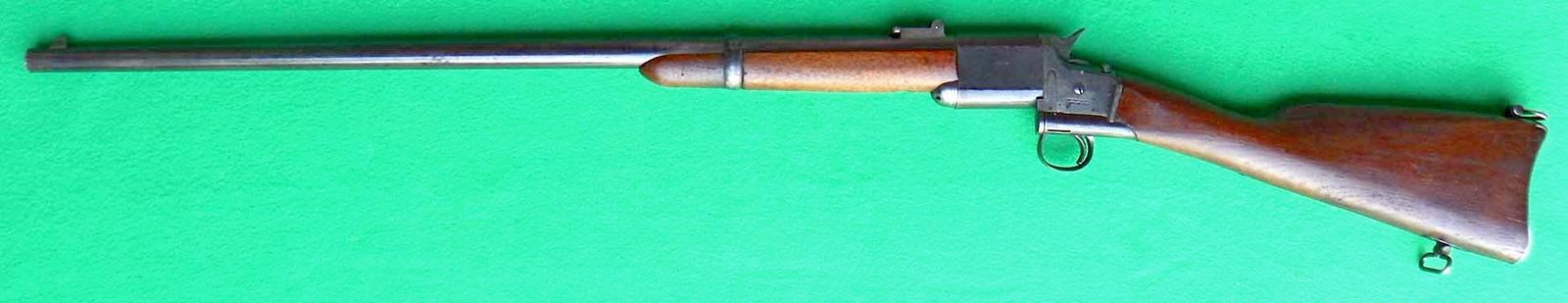

А вот уже и сама винтовка… как говорится, почувствуете разницу – надёжная машинка и она уже есть и в музеях, и у коллекционеров:

Хотя у них есть и образцы, про которые сейчас мало кто слышал. Такие, например, как вот этот карабин Triplett & Scott образца 1864 года. Да, когда-то был популярен… видимо мало иной раз создать один удачный образец. Нужно ещё что-то, чтобы люди тебя запомнили:

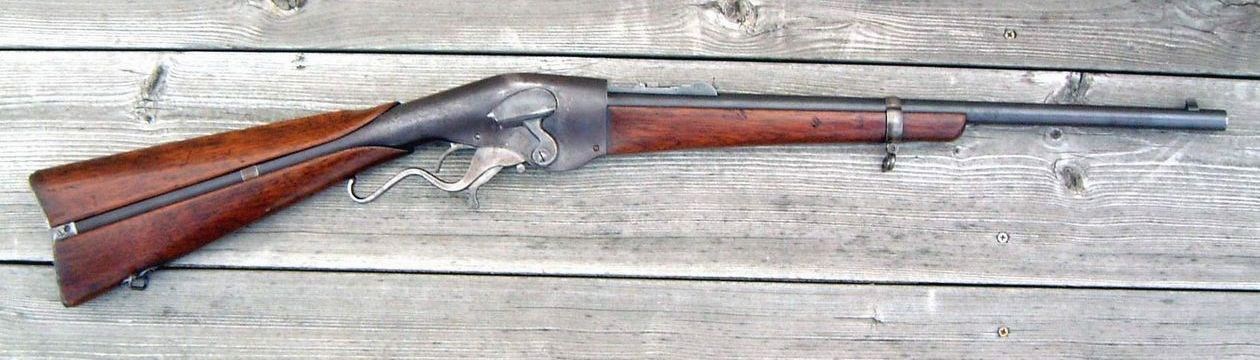

К таким же когда-то популярным, а потом успешно забытым образцам можно отнести карабин Спенсера образца 1864 года. В его встроенный в приклад пружинный трубчатый магазин входило 10 патронов. Неплохо:

Кстати, Спенсер выпускался не только в виде карабина, но и подлиннее – винтовка Спенсера и это уже армейский образец:

А вот ещё один сейчас малоизвестный карабин – Эванса. Он интересен тем, что это был один из самых первых образцов «шнекового» магазина. Количество патронов в нём было до 34 в разных вариантах исполнения:

Карабин обладал очень прочной конструкцией. Обратите внимание, что приклад состоял из трубы со шнеком внутри к которому сверху и снизу присоединялись деревянные детали. Труба магазина и основная конструкция затвора - единое целое. Очень крепко сделано. Перезаряжание, как и у Эванса, осуществлялось «скобой Генри». Однако и его тоже в русской армии на вооружение не приняли. Да, крепко, но всё же недостаточно надёжно. Хотя русским морякам оружие понравилось и оно на кораблях русского флота использовалось в значительных количествах. Кстати, кончилось тем, что Кольт купил предприятие-конкурент Эванса и... закрыл его.

А вот на этом фото рядышком два образца времён «войны Севера и Юга» в США:

Это уже показанный мной карабин Спенсера и известный чуть не по всем «вестернам» карабин Винчестера. Дошла, наконец, очередь и до него. Но сначала нужно сказать пару слов о «папе» карабина Винчестера, иначе никак – ведь же семья у нас на первом месте должна быть, да?

Итак, по-английски название этого оружие пишется как Volcanic. Вроде бы всё достаточно просто и по-русски это должно звучать, как «Волканик». Но когда дело касается транскрипции с латиницы, то всегда какие-то неприятности. Всё же западное письмо, в отличии от нашего, правильнее считать не буквенным, и иероглифическим – буквы сами по себе, а звучание само по себе… так вот, наверное поэтому название этого пистолета часто пишут как «Вулканик»… шут их разберёт, как правильнее. Поэтому не буду заморачиваться – как напишу, так и напишу.

В принципе он уже здорово похож на легендарный карабин. Магазин у него пружинный и находится под стволом, а перезаряжание осуществляется нижней скобой:

А вот схема его конструкции из патента для тех, кто любит подробности:

Симпатичная и грозная штуковина. Такая привлекательная, что до сих пор изготавливается в качестве подарочных образцов в Италии (кажется). Вот их вариант:

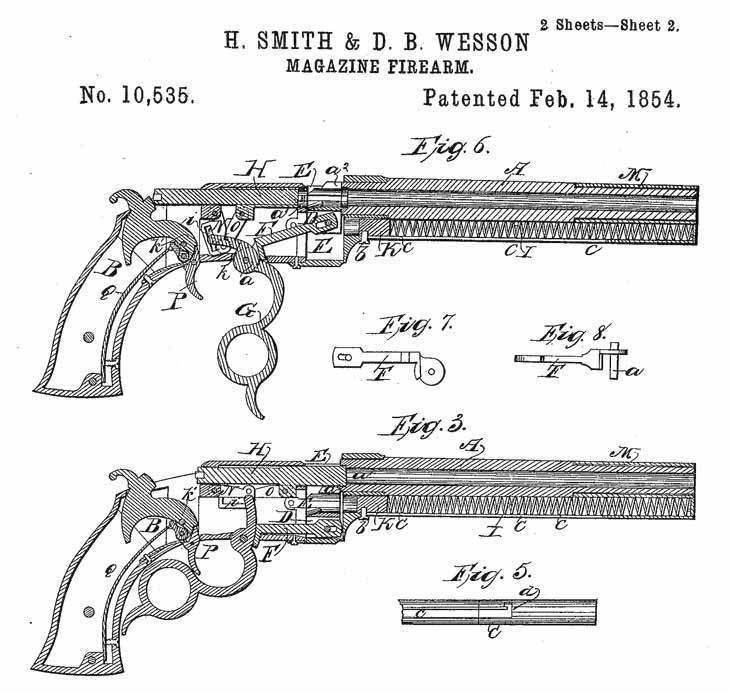

Но сначала небольшое лирическое отступление, чтобы разобраться с именами. То есть со всеми этими Смитами, Вессонами и Винчестерами. Чтобы значит понять, кто есть ху в этом мире реально. Итак, если Кольт сам был конструктором, То Оливер Фишер Винчестер (Oliver Fisher Winchester) собственно конструктором (столяр по основной профессии) никогда не был и ничего не изобретал. Он был предпринимателем и сначала вообще занимался производством текстиля, хотя и патенты на конструкции часто носят его имя. Такова юриспруденция. То есть два друга – Горацио Смит (у нас был бы Кузнецовым) и Даниель Вессон (Horace Smith и Daniel Wesson) в своё время начинали работать ещё у Кольта, который их полёт фантазии оценить не сумел (бывает), за что в последствии и поплатился в прямом смысле слова – пришлось патент покупать. Эти ребята сначала попытались работать сами, но разорились, ушли работать к Винчестеру и спроектировали этот самый «Волканик». Впоследствии они от него тоже ушли и, наконец, организовали собственную оружейную фирму под названием Smith & Wesson. Здесь они уже сами могли фантазировать и экспериментировать, чему свидетельствует, например, вот такой непривычный образец их фирмы:

Но сначала они всё же сделали тот самый револьвер под унитарный патрон имени себя-любимых, который едва не отдавил хвост самому Кольту. Это, если очень коротко…

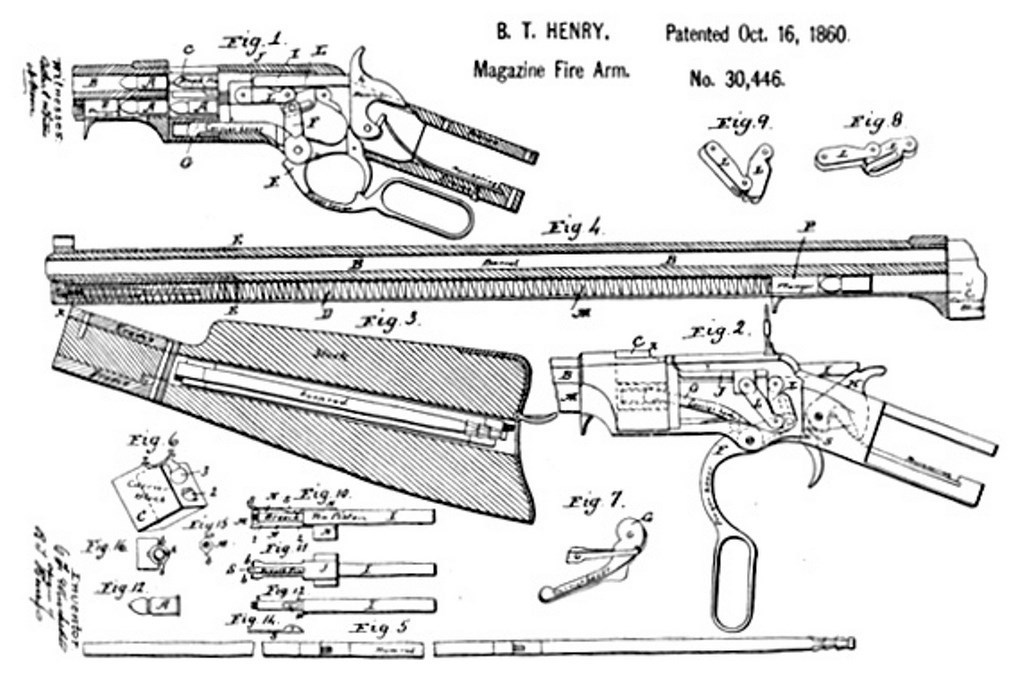

Тем временем Винчестер продолжал выпуск «Вулкаников», укреплял и расширял производство, изучал спрос и в конце концов начал выпускать в 1866 году ставшие знаменитыми карабины Винчестер. В этом ему здорово помог соучредитель фирмы, конструктор, тоже ранее работавший на Кольта - Уильям С. Хикс. Вот современный образец - копия «того самого» Винчестера образца 1860 года:

Правда красавец? Вот из-за этой конструкции в центре из цветмета карабин получил прозвище, которое на русский можно перевести, как «золотой мальчик». А вот это - схема из патента этого карабина, в котором и прозвучало имя разработчика затвора, из-за которого его и называют его «скоба Генри»:

Этим очень удачным карабином (получив из него от индейцев и бандитов) заинтересовалась армия. В ответ появился вот такой длинный образец со штыком:

Здесь уже есть деревянное цевьё, что было значительно удобнее. Впрочем карабины с деревянным цевьём тоже делали. Это называлось исполнением Winchester de lux:

Дело пошло так хорошо, что даже в русской армии в это оружие поверили и тоже заказали такие винтовки под наш патрон. И тут возникли проблемы. Помните, что я говорил про важность того, что патроны в магазине не касались друг друга? Вот это и есть «то самое». Ведь если применить в таком магазине остроконечные пули, то они могут запросто своим острым концом ударить по капсюлю соседнего патрона. Выстрел внутри магазина ничего хорошего не сулит... тем более десять выстрелов разом. Пришлось американцам не только переделывать оружие под наш калибр, но и существенно менять конструкцию магазина. В результате появился образец, который и сейчас часто называют «русский Винчестер 1895 года»:

Правда всё равно «не долго музыка играла». То есть наши от оружия всё же отказались после испытаний в войсках. К недостаткам отнесли, кроме очевидного неудобства для военных целей «скобы Генри», но и более существенные вещи. Механизм быстро загрязнялся, а в мороз он вообще отказывался работать. Не надёжно... убрать!

Разумеется, всё это очень не полно и достаточно поверхностно. Я лишь попытался показать очень общую картину. Но надеюсь, что если вы возьмётесь писать про время, которое сейчас определяют, как начало технической революции, это вам немного поможет для ... начала подробного поиска.

Мир оружия на самом деле очень интересен и многообразен. Вот, например, все знают пистолет ТТ. А вот такой мелкосерийный вариант этого пистолета видели?

Многие слышали про легендарный пулемёт ШКАСС, который стоял на наших самолётах во время Великой Отечественной войны. А вот такой пехотный вариант на 1200 патронов этого пулемёта видели?

Творческих успехов, ребята...