Залпом... огонь!

Автор: Евгений КрасПромелькнула тут одна заметка… мне очень не понравилась. Вот не хочу тыкать пальцем, хотя это и был Берг. Оказывается, наши конструктора у немцев «украли» ракеты. Честно говоря, никак не ожидал такой откровенной туфты. Ладно бы из «страны заходящего солнца» или какой-нибудь из её колоний типа Франции, или Англии, или Польши. Но ведь это прямо изнутри. Даже не по себе как-то становится.

Ладно. Давайте разбираться, кто, что, когда и у кого «украл». Строго говоря, я уже писал о ракетах в нашей армии (и не только в нашей). Точнее о начальном периоде их использования. Заметочка называлась «Как оно там было и что происходило» (https://author.today/post/11787). Закончил на Константинове. Просто даже не мог предположить, что дело настолько запущено, что нужно рассказывать про Советские времена.

Так вот, о деле… Немцы действительно использовали в своем реактивном миномёте, отдалённо напоминавшем установку для залпового огня, ракеты, у которых стабилизация производилась за счёт изменения направления реактивной струи. Однако никакого великого открытия они при этом не сделали, то есть «воровать» у них было нечего. Им самим нужно было «догонять» Англию и Россию. К тому времени, когда немцы были вынуждены в упор заняться реактивным оружием, было известно несколько способов стабилизации боевых ракет в полёте. В том числе и за счёт закручивания реактивной струи. Этот способ предложил и реализовал ещё в середине 19 века Константин Иванович Константинов. Он вообще много чего сделал для развития конструкции ракет, технологии их производства и теоретических исследований реактивного движения. Всё это он подробно описал в своём капитальном труде «О боевых ракетах». Можно даже сказать, что 19 век – это очень хорошее время для ракетного оружия. Но в конце 19 века артиллерийские орудия достигли настолько большого совершенства, что ракеты отодвинули на задний план.

Во всех армиях ракетные подразделения исчезали. Дольше всех они задержались в России, хотя и у нас без какого-то размаха. На вооружении оставались только сигнальные и осветительные ракеты. Но началась Первая Мировая война и про боевые ракеты начали потихоньку вспоминать. Пока чисто символически. Однако эксперименты – это тоже не мало. Тем более, что среди них были очень интересные. Смотрите, как начинались авиационные ракеты:

Во время Первой Мировой ничего особо заметного не произошло. Но она закончилась и тогда Германия с Россией оказались в сложной ситуации, хотя и немного по разным причинам. У нас Гражданская и Интервенция серьёзно потрепали производственные возможности, а немцам подсунули договор, по которому вооружиться было не просто. Однако в договоре забыли написать про ракеты, и немцы серьёзно напряглись в этом направлении. Точнее сразу по всем направлением разработки и применения ракетного оружия. Результатом этих усилий и стали успехи немцев в создании управляемых ракет класса воздух-поверхность, баллистические и крылатые ракеты, которыми бомбардировали Англию. С другого края линейки появились ручные гранатомёты.

В СССР было мало станков, мало кадров, но ресурсы были и была суровая необходимость «держать порох сухим». Отсюда и усилия. Причём упор делался большей частью на массовость, хотя и другие возможности рассматривались. Можно вспомнить про крылатые тактические ракеты Королёва, среди которых были и управляемые. Сделанное Константиновым не пропало – его работу продолжило очень много людей, имена которых повторяют до сих пор. Можно назвать любое направление развития ракетной техники и сразу возникают фамилии наших специалистов. Дальность и точность стрельбы – М.М. Поморцев, залповые и авиационные установки – И.В. Воловский, твёрдотопливные двигатели – И.П. Граве. Список можно долго продолжать: Кибальчич, Жуковский, Цандер, Кондртюк... Циолковский в конце концов.

В Советское время медленно раскачиваться не любили, и в 1921 году была создана «Лаборатория разработки изобретения инженера Тихомирова» которая в 1928 году переросла в «Газодинамическую лабораторию» (ГДЛ). В ней разрабатывались боевые твердотопливные ракеты, турбореактивные снаряды, проектировались ракеты с ЖРД и ЭРДУ (электроракетная двигательная установка). В 1931 году была создана «Группа изучения реактивного движения» (ГИРД) в которой всего через два года были созданы первые опытные баллистические ракеты. На основе этих двух организаций в 1933 году был создан «Реактивный научно-исследовательский институт» (РНИИ, он же – НИИ-3). Там занимались практически всеми типами ракетных двигателей, теорией полёта различного вида реактивных летательных аппаратов, вопросами их управления. Будущие успехи Советской ракетной техники основывались на исследованиях именно специалистов этой научной организации, а не на том, что где-то что-то «украли».

Такая постановка вопроса вообще идиотская по определению, хотя бы потому, что можно даже увидеть «все секреты», и от тебя даже прятать ничего не будут, но если нет уровня подготовки не менее, чем у авторов, то из такого «воровства» ничего не получится путного. Ну, видели островитяне американские самолёты, рации, автомобили во время Второй Мировой войны. Прямо в упор разглядывали. Результат? Они создали радиопромышленность? Нет – «Карго-культ»! Можно привести пример поближе. Американский самолёт DС-3 (он же «Дуглас-Дакота»). Машина была настолько удачной, что лицензию на его производство купили аж 4 страны. В результате строили его только в СССР (Ли-2), а остальные «не потянули» технологически.

Хотя остальные участники регаты не были в настолько напряжённом положении, как СССР и Германия, но и там происходила активная работа. В результате к началу Второй Мировой войны на старте все основные действующие лица кое-что имели в своих арсеналах. К процессу подключились даже страны, выступающие в роли статистов. Например, финны в 1941 году соблазняли к предательству красноармейцев посредством листовок, которые забрасывали на нашу территорию при помощи, хотя и убогих, но всё же ракет. Вот такой образец:

А вот здесь финский офицер заботливо утрамбовывает эту макулатуру в корпус своего летающего бидона:

Ну и попробуем хотя бы вкратце окинуть взглядом всю мировую поляну с ракетным оружием. Здесь полезно всё время держать в уме тот факт, что все участники ставили для своих конструкторов разные задачи, отсюда и серьёзный разнобой в конструкциях и даже в самих подходах к теме. Особенно на первом этапе.

Англичане. Сидя на своём островке, они осознавали, что главная их головная боль – это вражеская авиация и флот. Что касается сухопутных сил, то силами их назвать можно было достаточно условно. Ведь их армия годами была приучена воевать против практически безоружных аборигенов в колониях и всё. Серьёзный противник их пугал, что они отлично продемонстрировали с началом боевых действий, геройски сбежав из Дюнкерка и некоторых островов, побросав матчасть и снабжение, и даже не попытавшись обозначить сопротивление. Совсем другое дело – авиация. В 1934 году они поставили на вооружение зенитную «двухдюймовую ракету». Вот эта ракета и пусковая установка:

Двигатель – твёрдотопливный. Нет, конечно... попасть из этой хреновины по быстролетящему самолёту невозможно, но никто и не собирался. На ракете был установлен самоликвидатор, который срабатывал через 5 секунд после взлёта. Взрыв и куча шрапнели во все стороны. Враг шарахается от огненных хвостов, потому как если рванёт близко, то мало не покажется. Отличная система заградительного огня, которая в сочетании с другими средствами поражения может быть очень полезна. Маловато будет? Так можно не одну ракету запустить, а много. Были и такие установки:

Правда появились они только в 1944 году. А вообще «двухдюймовые ракеты» быстро проникли и на королевский флот, поэтому их можно считать универсальными. Они были просты в производстве. Пусковые установки тоже были рельсовыми. Всё просто и достаточно надёжно. В 1937 году англичане сделали более мощную «трехдюймовую ракету» (76,2 мм). Прошло совсем немного времени и её заметили лётчики. Рельсовые направляющие для запуска появились и на английских самолётах. Это «Тайфун»:

Уже во время войны англичанами была разработана система «Mattress», превратившаяся в результате доработок в чисто наземную «Land Mattress». Пусковая установка выглядела вот так:

Однако были и варианты морского базирования, и мобильные сухопутные установки. Это когда пусковые устройства крепились на случайные подвижные средства. Как, например, вот такой вот вариант установки на бронемашине:

В окончательном варианте (конец 1944 г) дальность выстрела «Матраса» не более 7,2 км и не ближе 3,9 км. Вес боевой части – 13 кг. В этом варианте уже применялись ракеты повышенной точности, что несколько снижало рассеивание снарядов при стрельбе.

В том же 1944 году на вооружение англичан появилась ещё одна очень своеобразная пусковая установка. Назвалась она «LILO» и предназначалась для применения в гористой местности. На ракетах в этом случае применялись боеголовки массой 18 и 35 кг фугасного действия. Дальность очень небольшая, рассеивание просто запредельное, но в горной местности это было всё одно лучше, чем тащить по склонам тяжёлую пушку. Вот эта установка:

Продолжались эксперименты во время войны и с «трёхдюймовыми ракетами». Дело было в авиации, которая воевала с подразделением Роммеля в Северной Африке. К двигателям (труба с крылышками) привинчивали прямо на аэродроме бронебойные боеголовки калибра 87,3 мм или осколочные калибра 114,3 мм. Вот так просто это делалось:

(Замечу между прочим, что никто почему-то не обвиняет англичан в том, что они украли идею у немцев). Позднее был в ходу другой вариант, когда вместо штатных боеголовок на этих ракетах стали использовать артиллерийские снаряды с белым фосфором. Бронебойные боеголовки обладали хорошим пробивным действием, и если бы этими ракетами можно было бы попасть в танк, то немцам пришлось бы очень несладко, ведь сверху броня у танка очень небольшая.

США не сильно отличались от Англии в части развития сухопутных войск перед Второй Мировой (вся армия 200 тыс. чел.), но спохватились вовремя и начали что-то быстро проектировать, строить и насыщать. Не забыли и про ракетные установки залпового огня. Может опыт СССР запал в душу, а может и сами смикитили – бог весть. Первую ракету сделали только в 1942 году ожидаемо для авиации. Назвали скучно – М8 (не путать с нашей). Калибр – 114 мм, БЧ – 1,9 кг взрывчатки. Применять эти снаряды начали только после года тренировок – в 1943 году. Рассеивание было очень большое, поэтому стреляли по площадям.

Довольно быстро сделали для этих ракет и наземные пусковые установки. Они в варианте 24 штуки устанавливались либо на грузовиках (модель Т27), либо на танках «Sherman». В этом случае это модель Т34 (не путать с нашим танком) с 60 стволами. В 1944 году ракету модернизировали, и боевая часть стала уже 2,5 кг. Дальность небольшая – всего 4,8 км, но в танковом варианте это было не так критично – ведь танк хорошо бронирован. Но вот незаметной эту штуку назвать трудно. Сами посмотрите – вот этот «шкаф с антресолью»:

Понятно по количеству стволов, что особой точностью ракеты не отличались, поэтому приходилось брать количеством ракет.

Ну и о главных действующих лицах немного. Как я уже отметил, реактивная артиллерия Германии отличалась большим разнообразием по объективным причинам. Я уже раньше писал здесь про их управляемые бомбы-ракеты, про гранатомёты, включая зенитные, поэтому повторяться не буду. Остановлюсь только на том, что хотя бы отдалённо напоминало системы залпового огня. Здесь сразу заметно, что ничего типа наших БМ-13 или американских Т34 у немцев просто не было. Не очень понятно, почему они пренебрегли таким оружием. Невольно вспоминается описание в одной детской книжке войны между лентяями и скупердяями, во время которой никто так и не выстрелил. Одним было жалко тратить ядро для пушки, а другим было лень стрелять. Похоже, что на СССР напала интернациональная банда скупердяев.

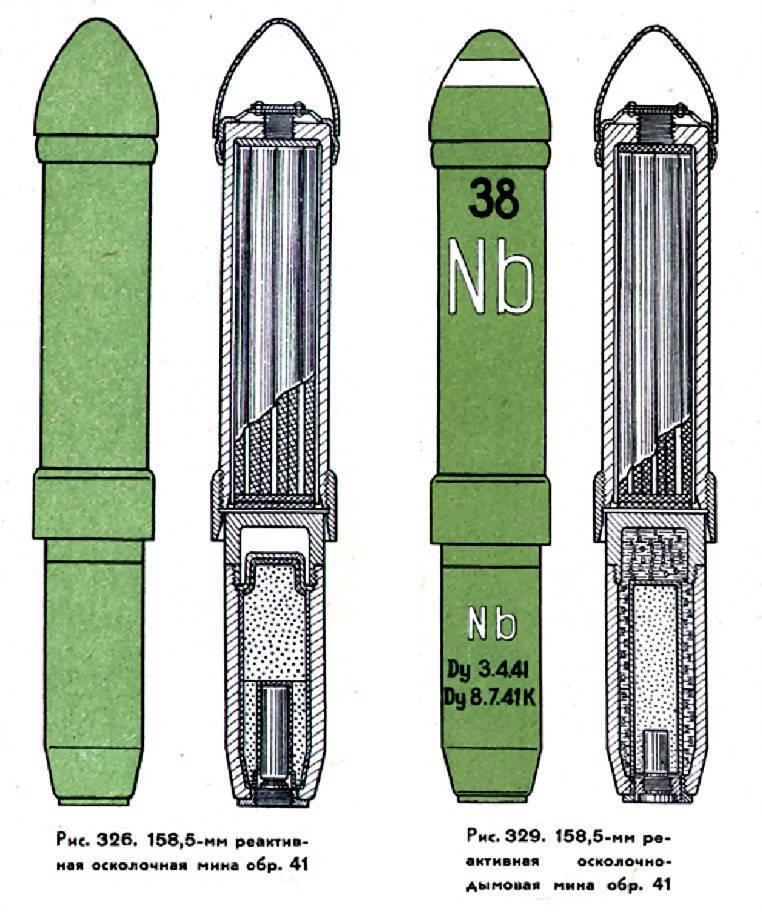

Начали они в 1941 году с шестиствольного реактивного миномёта калибра 158,2 мм, который довольно часто мелькает в кадрах кинохроники и сейчас наиболее известен широкой публике. У него сразу обращает на себя внимание его название – «Nebelwerfer» («Туманомёт»). Оно с головой выдаёт его первоначальное предназначение, которое обуславливает и особенности конструкции. Он был сделан для дистанционной постановки дымового заграждения и для удара отравляющими газами. Отсюда и относительно большой калибр. Отравляющие вещества применять не решились, а вместо них сделали фугасную боевую часть. Дальше немцы постарались его сделать как можно меньше по размерам, так как использовать собирались буквально на переднем крае. Двигатель слабенький – дальность выстрела небольшая (до 6,9 км). Сами ракеты для «Туманомёта» назывались «Wurfgranate 41» и были устроены вот так:

Пусковую установку смонтировали на лафете 37-мм противотанковой пушки. Получилось вот так:

Иногда можно слышать, что, мол немецкая установка отличалась «высокой мобильностью» по сравнению с «Катюшами». Готов поспорить. Дело очень простое. Наши установки залпового огня покидали боевую позицию сразу после залпа. Для этого водителю было нужно просто «выжать сцепление» на своей машине. С немецкой установкой всё куда сложнее. Вручную тягать эту штуку по перепаханной земле очень тяжело – всё-таки 600 кг без ракет. Значит нужно подогнать к боевой позиции тягач, закрепить её на крюке и только потом начать неспешное движение... уже под ответным огнём.

Потери заставили немцев напрячься, и в конце 1942 года появились реактивные установки на базе бронетранспортёра «Panzerwerfer 42», на которые установили 10 стволов под новые мины калибра 210 мм по имени «Nebelwerfer 42». Дальность выстрела также немного возросла. Но главное – броня, которая могла защитить расчёт от осколков на передовой:

В начале 1943 года на вооружение поступает фугасная реактивная мина калибра 300 мм, которую назвали «30 cm Wurfkorper Wurfgranate Spreng 42». Для неё использовали пусковую установку на лафете от пушки покрупнее. При этом количество стволов пришлось сократить до 5 штук. Дальность выстрела «по паспорту» стала 6 км, но на деле еле достигала 4,5 км. Модернизация, кстати, прошла за счёт улучшения характеристик двигателя и аэродинамики. Мина в полёте стала меньше дымить.

Ещё часто говорят, что точность немецких ракет была выше. Однако достаточно посмотреть кадры кинохроники, запечатлевшие залпы немецких пусковых установок, чтобы в этом серьёзно засомневаться – там на глаз заметно, что ракеты уже во время пуска летят далеко не гуськом. Причины большого разброса особого секрета не составляют. Начинается всё с неточности сборки боеприпаса. Очень сложно при массовом производстве соблюсти соосность блока БЧ и двигателя. Далее проблемы с равномерностью горения смеси в двигателе. Её просто нет, потому как сама смесь не однородна. Добавьте неизбежные в условиях войны отклонения в правилах хранения и транспортировки, которые качество смесей не улучшали. И в конце проблема в конструкции самой пусковой установки. Она при стрельбе неизбежно будет раскачиваться на своих резиновых колёсиках, стоящих на рыхлом грунте. Когда проектировалась ракета и установка, то всё прекрасно понимали, но бороться с этим не собирались, разумеется. Потому как для постановки дымовой завесы разброс снарядов даже можно отнести к плюсам. А тут ещё нужно было снизить металлоёмкость. Вот и сделали короткие стволы.

Чем дольше длились боевые действия, тем увлекательнее немцы на них реагировали. Крупнокалиберные реактивные мины додумались запускать прямо с транспортировочных контейнеров, для чего их снабдили ножками. Понятное дело, что ни о какой точности здесь речи быть не может совсем. Ещё любопытнее в плане точности вот такое «вьючное» крепление пусковых ящиков к бронетранспортёрам:

Или кто-то всерьёз верит, что в этих случаях точность установки микрометром проверяли, а на позиции при стрельбе этот трактор в горизонталь по уровню выставляли?

Немцы всё чаще экспериментировали со своим вооружением, уже появилась легенда о «чудо-оружии». И все эти опыты были не от хорошей жизни. Военная промышленность Европы явно начинала проигрывать войну СССР. Нужно было что-то делать такое, что радикально изменило бы расклад сил. Нарастала инженерная паника. К середине 1943 года на горизонте будущего всё чётче проявлялся призрак автомата из водопроводных труб, который сделают в Германии в 1945 году. Пуск ракет всё чаще стал выглядеть вот так:

Только не нужно сравнивать эту картинку с кадрами кинохроники, где запечатлели наши упрощённые пусковые установки. Не сравнимые вещи – сколько наших-то там стоит ровными рядами? Вот. Целое поле можно перепахать перед атакой. А здесь одна установка. А вот с современными басмачами в Сирии сравнить вполне верно. Те тоже берут бочку побольше и запускают «куда-то в ту сторону примерно».

Разработали реактивный снаряд калибра 320 мм «Wurfkerper» МF150. Вместо боевой части с взрывчатым веществом стали применять по сути бочки на 50 литров горючей жидкости. Пусковые установки из ящиков пытались хоть как-то «облагородить», чтобы добиться от них приличной эффективности. Выглядело это примерно вот так:

Нужно пояснять, что с этой «садовой тачки» снаряды можно запустить исключительно «в ту сторону»? Такие установки могли быть эффективными только в одном случае – массовое применение на узком участке фронта... не было этого. Даже со снабжением начались проблемы. Приходилось искать пути двойного использования пусковых установок. Например, установку «Raketenverfer 56» для пуска ракет калибра 300 мм стали снабжать набором рельсовых направляющих, с которых можно было запустить старенькие ракеты калибра 158,2 мм.

В других родах войск Вермахта про ракеты тоже знали, и опыты с ними проводили интересные. Например, летом 1942 года пусковую установку калибра 300 мм «Wurfkorper 42» поставили на подводную лодку U-511. Пуски производили с глубины 12 м по наземному полигону. Судя по тому, что более полная информация (надёжная) отсутствует, особо хороших результатов достичь не удалось.

Ставили немцы пусковые установки и на самолёты. Вот на этой фотографии ракету Werfer-Granate 21 устанавливают под крыло FW 190A:

Эту авиационную ракету сделали на базе наземной «Nebelwerfer 42» сделав поострее нос и уменьшив боевую часть. Дальность выстрела всего-навсего 1,2 км. Интересно, что предназначена она для стрельбы по бомбардировщикам. То есть это ракета «воздух-воздух». По одиночному самолёту попасть из неё разумеется «не судьба», а вот по плотному строю американских бомбовозов вполне даже можно.

Бомбёжки для немцев в 1945 году стали серьёзной напастью, и они сильно заинтересовались зенитными ракетами. Про самую маленькую ручную я уже как-то рассказывал... вот про эту:

Иж – красуется. Ну, ничего – недолго ему осталось… Ладно. Теперь про установки покрупнее. Понятное дело, что в то время одной ракетой попасть по самолёту было невозможно. Поэтому создали установку залпового огня по самолётам. Получилось вот это под названием «Fohn» («Ветер»):

Для заградительного огня в общем-то подойдёт неплохо. И опять никто не говорит, что немцы идею украли у англичан… странно как-то.

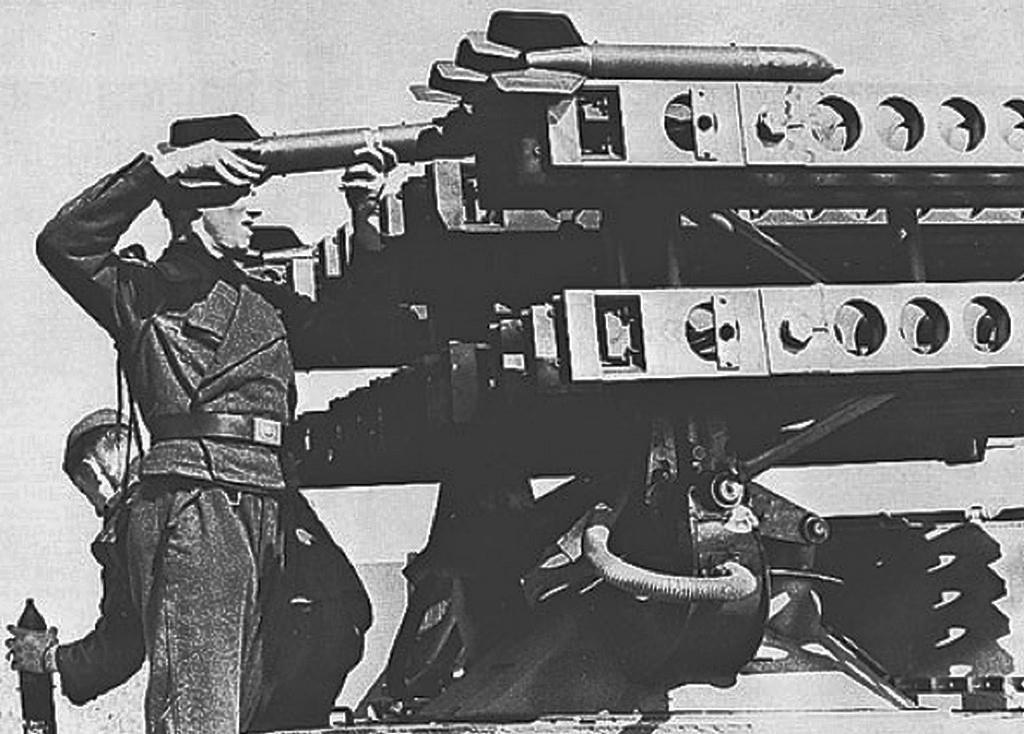

А теперь посмотрите на вот это фото:

Ничего знакомого и до боли родного здесь не видите? Ага. Этот немец загружает ракету, страшно похожую на нашу М-8 в пусковую установку, ужас как похожую на направляющие «Катюши». И нет, ребята – это не трофей. Всё куда печальнее для критиков советской инженерной мысли. Дело в том, что как ни старались наши в начале войны, но некоторое количество пусковых установок и ракет для них попали-таки в лапы евробанды ещё в 1941 году. И, уже получившие изумление от советских ракет, немцы начали всё это старательно изучать. В особенности ракеты. А в 1943 году эти ракеты под обозначением «8-cm Wurfgranate Spreng» (это к вопросу кто чего украл...) стали в Германии делать серийно. Однако я не советую сразу «катить бочку» на немцев. В этот раз они поступили по-умному (не так как с копией Т-34). То есть, взяв советскую ракету за основу, спроектировали свою, по сути. Сходство внешнее несомненно есть, но это всё же не совсем то же самое. Пусковые установки для своих «восьмёрок» оставили принципиально те же и стали их устанавливать на французские танки «Somua S-35» или бронетранспортёры. Установка получила название «8-cm R-Vielfachwerfer auf m.ger.Zgkw S-303 (f)».

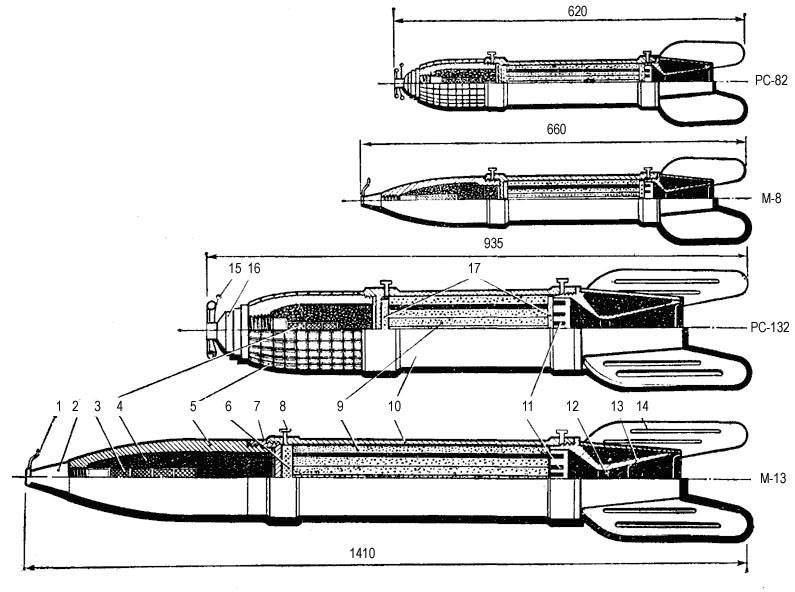

Ну, и про наших... активные целенаправленные работы по созданию боевых ракет у нас начались в 1933 году. Самыми восприимчивыми к новой технике во всей Красной Армии оказались «сталинские соколы». Для них и были разработаны ракеты авиационного базирования РС-82 и РС-132. Советские конструктора прекрасно знали достоинства и недостатки разных конструкций ракет. Поэтому, учтя все плюсы и минусы, остановились на простоте конструкции и массовости изготовления и применения. Но это не значит, что сделали плохо. Например, ракета РС-82 калибра 82 мм была длиной всего 660 мм и несла свою осколочно-фугасную боевую часть на расстояние до 6 км.

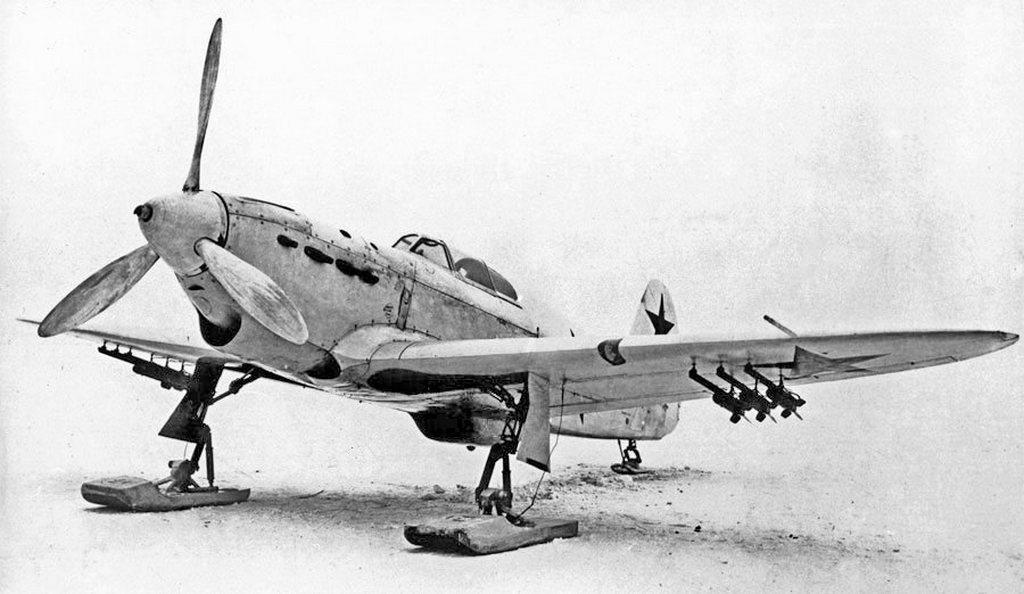

Первые опытные пуски ракет РС-82 с истребителя-биплана И-15 были произведены в 1935 году. Через два года, в 1937 году они были приняты на вооружение Красной Армией. Так у нас появились первые пулемётно-пушечно-ракетные истребители-бомбардировщики. Такие, как вот этот И-16 тип 29 с РС-132 под крыльями:

А вот на этой фотографии другой участник боёв с японцами – истребитель И-153 «Чайка» и тоже с ракетами под крыльями:

Вскоре произошло знаменательное событие. 20 августа 1939 года пять вооружённых ракетами И-16 встретились с группой японских истребителей. Бой начался с залпа ракетами РС-132. В результате два японца были уничтожены. Это было первое боевое применение РС против самолётов в воздушном бою (замечу – за 5 лет до немцев).

Позднее ракеты РС ставили на самолёты часто. Вот фото Як-1 с РС-132:

Ставили их и на другие истребители и фронтовые бомбардировщики. С их помощью получалось хорошо подавлять немецкие батареи ПВО. И уж, конечно, без РС никак нельзя представить себе штурмовик ИЛ-2:

В ходе боёв отмечалось, что наилучших результатов удавалось добиться при применении РС против крупных целей типа механизированных колонн, артиллерийских батарей и других подобных.

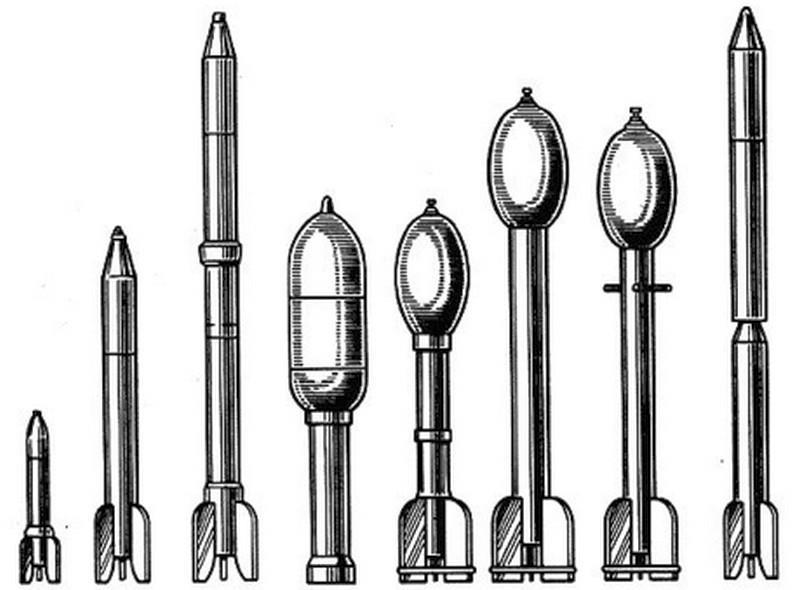

К началу войны были в целом разработаны первые ракеты для сухопутных войск М-8 и М-13. Хочу пояснить немного. Чтобы не подумали, что авиационные ракеты просто стали запускать с наземных установок. Вот сравните авиационные и наземные ракеты одинакового калибра:

Проектировались и проходили испытания пусковые установки для них. За основу был принят вариант с рельсовыми направляющими. Разброс при залпе был достаточно велик, но снаряды модернизировались всё войну, поэтому кучность и дальность постоянно росли.

Носителями армейских пусковых установок могла быть разная техника на колёсном и гусеничном ходу. Но в зависимости от типа носителя пусковые установки делали под разные ракеты и с разным количеством направляющих. Делали и специальные пусковые установки. Например, в 1942 году на заводе «Компрессор» сделали переносную, горную пусковую установку на 8 ракет М-8:

Она разбиралась на три части и могла транспортироваться на вьючных животных в том числе. Предусматривалось два типа запуска ракет: пиропистолетами и электрозапуском от аккумуляторов. Эти установки монтировали на автомобили ГАЗ-67 или «Виллис-МВ». Такая установка называлась БМ-8-8, но это был «редкий зверь». Восемь ракет М-8 с дальностью выстрела до 5,5 км. Вот фото:

Понятное дело, что «творческую энергию масс» тоже никто не отменял. Её ещё и поощряли всячески. И чего же удивляться, когда видишь фотографию вот такой пусковой установки:

Сделано на основе пускового авиационного устройства. Применялись они для обороны аэродромов от вражеской авиации. Делали с направляющими до 20 штук. При этом ни один завод их серийно не выпускал. Работа авиатехников.

Совершенствовались и сами авиационные ракеты. Для борьбы с бронетехникой ещё в 1941 году создали бронебойные РБС-82 и РБС-132 с бронепробиваемостью 50 и 75 мм. Позднее была создана ракета РОФС-132, которая при попадании в танк Pz. IV гарантированно выводила его из строя.

Наземные мобильные установки начались с БМ-13-16, где первая цифра – калибр ракеты, а вторая – количество ракет в залпе. Вот она на базе полноприводных ЗИС-6:

На этих установках минимальный угол возвышения был 15 градусов, что позволяло стрелять на дистанцию не менее 2-3 км. В 1943 году стали выпускать установки БМ-13Н с минимальным углом возвышения 4,5 градуса. В самом конце 1941 года пусковые установки ставили также на шасси различных иностранных машин. Чаще всего американских «Studebaker US6». Использовались также тягачи СТЗ-5 «Сталинец». Их использовали из-за высокой проходимости. Для использования в непосредственной близости от передовой в период с 41 по 43 год выпускались пусковые установки на базе лёгких танков Т-40 и Т-60. Обозначение БМ-8-24. Вот интересное фото такого варианта:

Обратите внимание на ходовую часть. Похоже, что машине перебили гусеницу и бойцы вышли из положения таким вот способом, использовав то, что ведущие колёса у них были передние.

Установок залпового огня фронт требовал всё больше. Тогда и была разработана упрощённая до изумления пусковая установка для снарядов М-30. Такие использовались на узких участках фронта для обеспечения массированного огня при прорыве обороны. С них производился запуск реактивных снарядов калибра 280 и 310 мм. Сначала они были рассчитаны на 4 снаряда, но потом стали устанавливать снаряды в два ряда – 8 штук. Дальность выстрела – 3 км, потом до 4,3 км.

Не забыли и про М-8. Для них делали установки БМ-8-48:

На базе более мощных «Studebaker US6» количество направляющих делали ещё больше. Это были установки БМ-8-72. Вот они на Параде Победы:

Вообще и сами установки, и снаряды для них непрерывно улучшали. Показать все их просто невозможно. Вот, например, мощная установка БМ-31-12 уже на улице Европейского города:

Устанавливались пусковые установки для ракет и на катерах и кораблях. Вот адмирал Холостяков осматривает установку для пуска М-132 на катере:

Вот здесь далеко не полный ряд реактивных снарядов, которые выпускала наша промышленность во время войны. Это только самые основные варианты ракетных боеприпасов:

Боевая работа была разнообразной. Цели имели разные характеристики. Если нужно накрыть огнём пехоту или что-то без особого бронирования, то можно использовать и М-8, а для поражения мощных укреплений нужны ракеты с большим фугасным действием. Здесь подойдут М-31 с боевой частью весом 28,9 кг. Именно таким способом решаются инженерные задачи. Проводилось много опытных работ и не все они дошли до серийного производства. Но именно так накапливался опыт… а то… «украли». Не серьёзно это. Не так дела делаются.