Музыка слов

Автор: Елена ЕршоваКак-то, составляя заметку о творчестве одного из моих любимых писателей, наткнулась на следующее:

«Лавкрафт терпеть не мог никакой редакторской правки после того, как его собственная вещь была завершена, и не только потому, что это расшатывало единство и умаляло индивидуальность повествования – писатель полагал, что даже самые безобидные изменения нарушали тонкий психологический эффект, бывший результатом особой организации слов, фраз и предложений. И что бы там ни говорили некоторые комментаторы, Лавкрафт был чрезвычайно щепетилен относительно мельчайших нюансов написания, пунктуации и грамматических конструкций, ибо он слишком хорошо сознавал гипнотическую силу ритмических и звуковых эффектов».

И подивилась, насколько вышеизложенное резонирует с моим собственным восприятием текста.

Я начинала свой литературный путь в поэтическом кружке, и именно поэзия стала для меня квинтэссенцией особенной звуковой, гармоничной организации слов, призванных не только нарисовать в воображении читателя зрительную картину, но и подцепить некие глубоко запрятанные в подсознание струны.

Картинка и звук.

Два взаимодополняющих друг друга элемента, смешивая которые в различных пропорциях, я пытаюсь подобно алхимику – и в разной степени успешности, – создать свой собственный «философский камень».

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Словом был Бог.

Правильно подобранное слово и гармонично выстроенная фраза задают ритм, подобно ритму шаманского бубна или вибрирующему звучанию варгана, и это резонирует в тебе, гипнотизирует, погружает с головой в атмосферу, когда сюжет и развитие характеров персонажей становятся дополняющими элементами.

Наверное, именно поэтому я так трепетно отношусь к поэзии. Кто-то составляет музыкальный плейлист к своим произведениям, я – подбираю стихи (в том числе, могу похвастаться великолепными стихотворениями от всем знакомой Ирины Валериной))

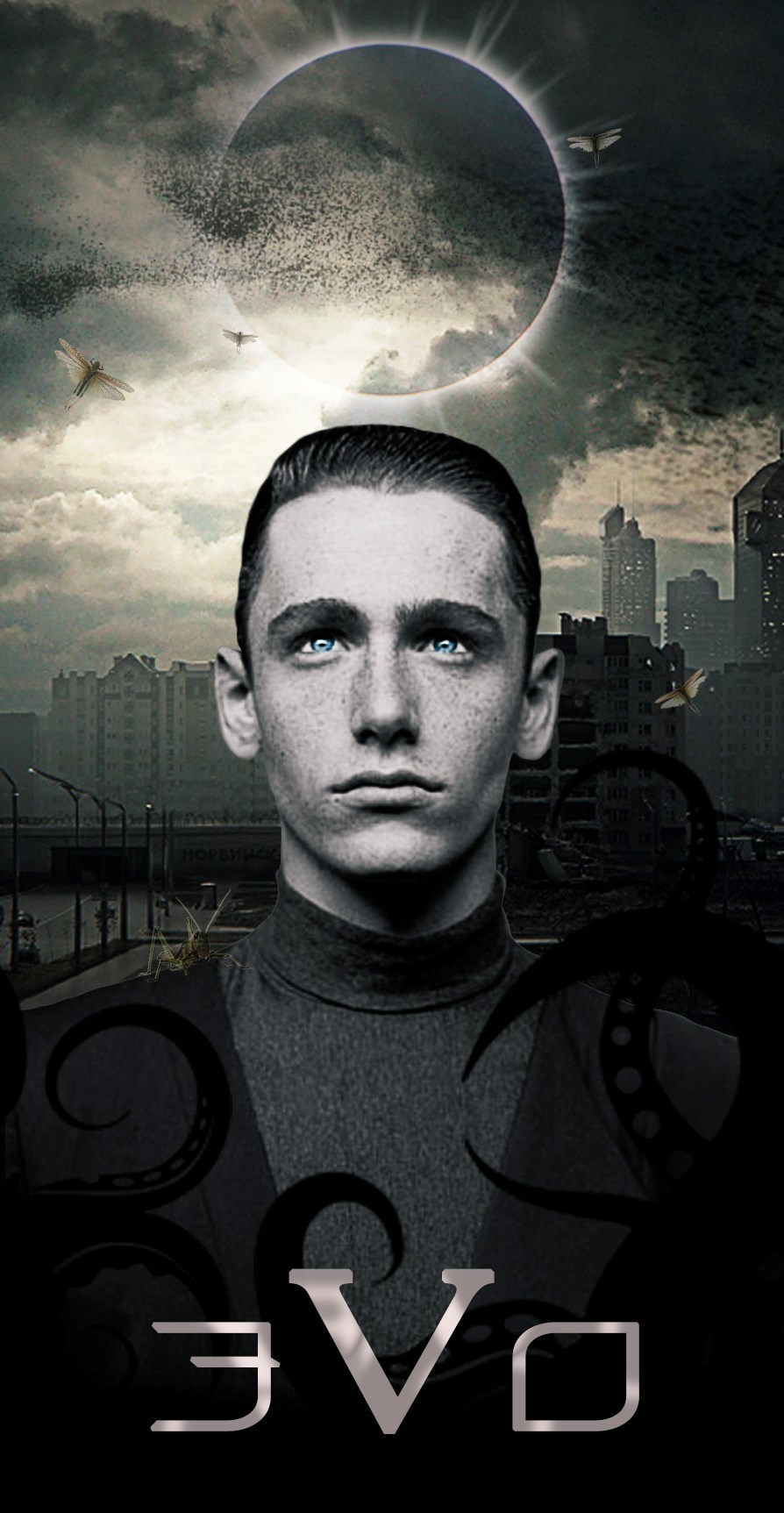

Конкурсный роман «ЭВО» – не самый мой удачный текст в плане звучания (на всякий случай, скажу, что наиболее удачными считаю «Неживую воду», отчасти «Ихтис» и новый-проект-для-себя «И возгорится пламя!»). Но и к этому роману, как ко многим другим, есть лирическое сопровождение.

В частности, нижеследующее стихотворение «Абадонна» принадлежит перу сетевой поэтессы Дарьи Христовской, и его я взяла для обрсовки образа Руди – рыжего ассистента лекаря, дурачка, властного девственника и вообще странной личности.

Вот оно:

Они приезжают по трое, на лаковом воронке,

Они всегда приезжают по трое.

Склоняются надо мной.

Один говорит: — Смотри, Михаил, вот этот ещё живой.

Михаил поправляет звезду на воротнике.

— Не говори ерунды, этот умер от ножевой,

Забирай.

Второй садится на корточки, говорит:

— Дурак, зачем ты вставал под нож.

Ну что ж,

Выбирай, за кем ты из нас пойдёшь,

Куда тебя — в адский дым или в райский сад,

Я, конечно, не матерь Божия,

Но любой выбирает сам.

Михаил добавляет:

— Имей в виду, не бывает пути назад.

Иди куда хочешь, коли уверен, что не грешил,

Камня никто не бросит.

В раю одиноко, в аду опасно и горячо.

Но третий, в белом, стоит спиной и смотрит через плечо.

Я смотрю на него.

И он говорит: не иди за мной. Не иди.

За мной никого, ты будешь со мной один.

По тебе не справят ни похорон, ни годин.

Тебя не опустит вниз, не подымет вверх.

Ты будешь считать века, и, лишённый век,

Будешь смотреть на солнце с поднятой головой.

Я дам тебе, братец, работу. Твоя стезя

Будет горной тропой, сойти с которой нельзя,

Не выплакать, не посметь.

Я Абадонна, несущий смерть.

Не ходи за мной, Не придумывай ерунду.

Со мной тоскливее, чем в раю, опаснее, чем в аду,

Я выдам тебе винтовку и карабин,

У тебя не будет ни брата, ни матери, ни родни,

Ни крыши над головой.

Всего-то и разницы, что живой.

По-над полем носятся сарычи.

За мною трое.

У одного в руке бич,

у второго меч,

а за третьим ночь и полчища саранчи...

И в завершении поста поделюсь еще парочкой произведений этого очаровательного автора.

"...вот опять и опять затрещало что-то в пути, королевич думал, что это треснула карета,

но были то обручи, что слетели с сердца верного Гейнриха, потому что хозяин его избавился от злого заклятья и стал снова счастливым...."

И опять этот сон остаётся горечью, посетив:

я сижу на краю колодца, где вода — непроявленный позитив.

А на дне его блики солнца, словно россыпь цветных монет.

и по ту его сторону Бог, а по эту — нет.

Это может звучать смешно, но смотри, смотри,

как растёт золотистый шар у меня внутри,

как он давит под ложечкой, как он падает в пустоту,

и как теперь я сижу по эту, а он — по ту.

И как в колодце ни ряски, ни льдин,

ни лягушек и ни ундин,

а много неба, небо и Бог, который един.

А между ним и тобою тонкая плёночка, как межа.

И ты сидишь на краю колодца, никому не принадлежа.

И вокруг лягушачьей икрой накатил туман,

ты не можешь сдвинуться с места, сойти с ума

или просто проснуться — поскольку на сердце твоём зарок —

три железных обруча поперёк.

А когда ты вдруг просыпаешься, то, неважно, на чьём плече,

ты по-прежнему понимаешь, что ты ничей.

И лежишь, и смотришь, как пыльная взвесь сияет в косом луче,

как летит за окном весна, понятная, как лубок,

как зелёный июнь летит за ней позади.

А потом встаёшь, по биенью несущей считаешь пульс,

смотришь в зеркало, машешь рукой, говоришь "И пусть".

И слышишь, как обручи рвутся в твоей груди.

И тогда вдруг находишь. На кухне — записка.

Купи хлеб насущный.

Бог.

иногда эти рыбы всплывают — с морского дна ли,

со дна ли памяти, с которого их изгнали,

вытолкнули из пыльной утробы, сонной лощины морские псы ли,

морские волки ли.

слишком поздно для рыбной ловли, —

у рыб из памяти слепые глаза и воловьи головы,

они, как белые лодки, плавают в изголовье.

пузыри их содержат не воздух, но сжатый возглас,

залитый воском, забитый, в общем, забытый возраст

и небо, перламутровое и волглое.

и я вдыхаю, чёрт подбери, и вдыхать учась, я

отпускаю в небо, ни в ком ни ища участия,

рыб и собак, за рукав теребя облака,

в конечном счёте, я отпускаю себя.

и пока багровеет от оплеухи ветра моя щека,

я задаюсь вопросом: а есть ли жизнь за пределом ящика, —

где тугое море выталкивает медуз, а над морем небо в огромном платьище,

и пока идёт дождь на морском побережии, пахнущий псиной,

липовой ксивой, мокрой весной, красивой

жизнью и некрасивой смертью, — чего мне желать ещё.

Автопробег "Лиссабон-Париж" начинается рёвом

иерихонской

трубы.

Железные кони подняты на дыбы,

Механик Фуко лиловую семечку сплёвывет с губы.

Газетчики вьются, свистят на тысяче языков,

Толкаешь в толпе незнакомца — кто ты таков —

здесь полно аристократов и простаков.

Кого я вижу в них? Пятиглавую Тиамат?

Пахнет горячим железом. Восхитительный аромат.

***

Юноши, стройные, нервные и кудрявые, как один,

Дамы с глазами жизелей, русалок, мавок, вилис, ундин,

Автомобили: рено, де дион, фиат —

В этом сезоне в моде “Звезда Полынь”, сумасшедший запах,

Горький, как хина, душный, как опиат.

***

Солнце, белый прожектор, горит. От земли парит,

Что придаёт картине дымчатый колорит.

Немцы, все в белом, морщатся, сквозь их тарабарщину: sonne, sonne.

Русская княжна, высокая, статная, в лётном комбинезоне,

И её спутница, с бисерными кистями, очами лани во все стороны поводя,

Укрываются под тентом, как от дождя.

Шофёры пахнут горячей кожей,

механики нервничают, заводя.

***

Четыре автомобиля

открывают исход.

Все повторяют их имена как заклинания.

О, их зовут:

Белоснежный "Рено",

Алый рычащий "Пежо",

Громадный, чёрный "Де дион бутон"

И перламутровый "Бенц".