Где же пределы условного?

Автор: Ананьин ГригорийНачать этот блог мне бы хотелось с благодарности Игорю Резникову, которого я очень уважаю. Именно он в своем блоге поднял вопрос, на который я ныне постараюсь ответить. Вопрос касается того, насколько далеко автор вправе заходить в область условного, когда он что-то рассказывает или представляет публике. По справедливому замечанию Игоря, драматург заходит в эту область, когда заставляет персонажа, точнее, играющего его актера, говорить в сторону, чего в реальной жизни никто не делает (при этом предполагается, что зритель в последнем ряду театра отлично слышит произнесенное, а другой актер, находящийся в метре от первого, - почему-то нет). Еще более условна опера, где вообще не говорят, а поют, а если и говорят, то опять-таки нараспев. На подобных условностях строится вообще все искусство, коль скоро оно не занимается слепым копированием жизни, и это понимали всегда. Проблема заключается в том, чтобы решить, какого рода условности допустимы, а какие достойны называться скорее фальшью (отсутствие последней - требование, которое предъявляли к искусству практически всегда и которое я всецело поддерживаю).

Чтобы разобраться в этом вопросе, обратимся в качестве примера к роману японского писателя Уробути Гена "Fate/Zero" и одноименной аниме-экранизации. Сюжет фантастичен: группа магов, живущих приблизительно в наше время, создает могущественный артефакт - Святой Грааль (такое название они ему дали). Грааль, как считается, может исполнить любое желание владельца, но нужно, во-первых, активировать его, во-вторых, решить, кому он достанется (желание-то на всех одно). Чтобы одновременно решить обе проблемы, маги проводят особый ритуал, который представляет собою турнир в формате "королевская битва", то есть сражение всех против всех. Непосредственно в турнире участвуют не сами маги, а так называемые слуги - души великих героев прошлого. Каждый маг призывает конкретного слугу (какого сможет), наделят его определенной силой и заключает с ним нечто вроде союза. Среди слуг присутствуют такие известные личности, как Александр Македонский, Гильгамеш (легендарный правитель шумерского города Урука) и король Артур.

Как же эти трое показаны в упомянутом аниме?

Вот это - Александр.

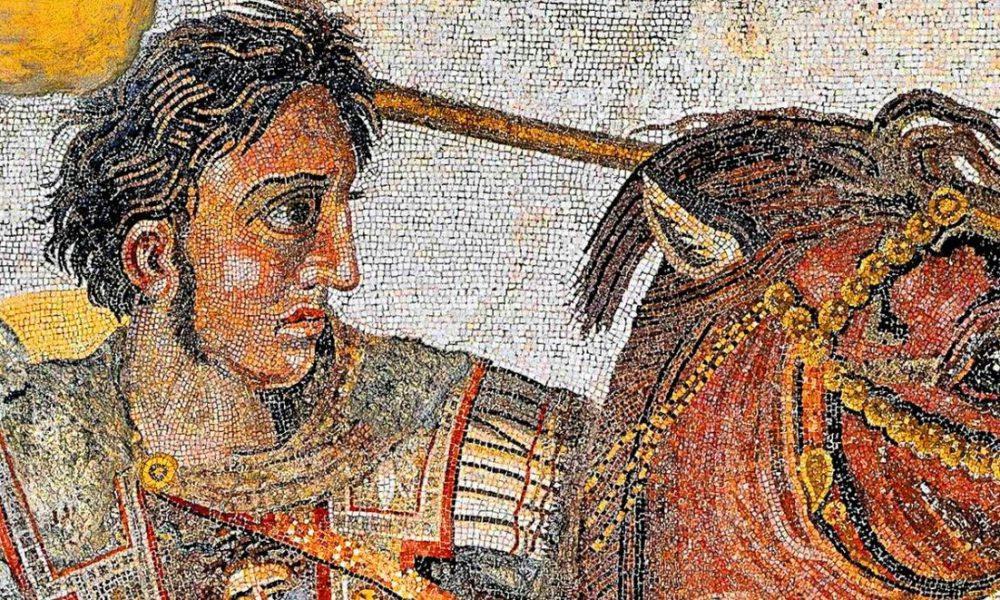

Не правда ли, его внешность весьма далека от изображения на знаменитой мозаике из Помпей?

А вот так в "Fate/Zero" выглядит Гильгамеш.

Образ опять-таки ничуть не похож на привычный.

Ну, и самая мякотка - король Артур.

Да, вы правильно поняли: король Артур здесь - женщина. Артурия Пендрагон, она же Сэйбер.

Уважаемые читатели, большая просьба: поумерьте свою ярость. Сдержите крик: "Проклятые япошки опять все извратили!" Вот что написано о "Fate/Zero" на Кинопоиске:

Александр Македонский (Райдер) подобен огню, неистовому и неукротимому. Александр не признает трусости, низости, мелочности, сожалений, считая их своими врагами, а их носителей – никчемными существами. Чтобы иметь право называться королем, по его мнению, нужно превосходить своих подданных во всем: злиться сильнее, говорить красноречивее, сражаться лучше. Океан имеет для него значение цели потому, что этот вызов (вызов судьбы) превосходит его возможности и именно поэтому его стоит принять, иначе зачем вообще жить. И его войны шли за ним потому что признавали не только его превосходство, но и верность его пути. Словно божество его восхваляли и восхищались им в лучшей языческой традиции, равнялись на него. Король направляет, освещает путь, делает людей лучше своим примером, живет тем, что имеет смысл, а не иллюзиями. Он ценит людей, если они являются носителями уважаемых им качеств. Райдер напоминает нам об эпохе, когда боги еще жили среди смертных. В итоге ему удалось 'завоевать душу' своего мастера и посеять сомнения в сердце Сэйбер.

Артурия Пендрагон (ну куда уж без Артура когда речь идет о самом св. Граале) ориентирована уже на совсем других людей: нуждающихся в защите и опеке, слабых перед лицом чужой силы. Долг короля по ее мнению - справедливое правление по справедливым законам. В некотором роде служение короля людям ценой отказа от самой себя (или части себя). По замечанию Македонского А., Сэйбер пребывает в иллюзиях и эти иллюзии дорого обходятся тем, кто ей верит. При необходимости она готова принести на алтарь практически все что угодно, включая саму себя или обратить в прах целую эпоху, если это удастся. Ее цель в войне Грааля – изменение прошлого, установление справедливости рукой свыше. Идеальный король, по ее представлениям, живет идеалами рыцарства и этого достаточно. Но делая выводы из воспоминаний, переживая личную трагедию, она начинает понимать, что это еще не все. В противопоставлении двух ярких образов Райдера и Сэйбер легко усматривается противоборство языческого и христианского миров.

Таково мнение одного из пользователей, под которым я подписался бы безоговорочно.

Теперь - о Гильгамеше. В аниме есть знаковая сцена, когда он беседует со "своим" магом - Тосакой Токиоми. В процессе разговора Тосака признается, зачем ему нужен Грааль: открыть источник всех событий и явлений в мире. "Во всем мне хочется дойти до самой сути" - жажда исследователя, наследника и обладателя многих магических знаний. И вот оказывается, что Гильгамешу совершенно чуждо подобное стремление. Ничего удивительного: он-то уже переболел этим в свое время.

"Скажи мне, друг мой, скажи мне, друг мой,

Скажи мне закон земли, который ты знаешь!"-

"Не скажу я, друг мой, не скажу я!

Если бы закон земли сказал я,

Сел бы ты тогда и заплакал!"

Эти слова из "Эпоса о Гильгамеше" - больше, чем невеселое высказывание: они диктуют недоверие к любым метафизическим поискам, определяют отказ от них и - в перспективе - поворот интереса в сторону реального мира, повседневных, окружающих человека вещей. Здесь заключен сам корень мировоззрения шумеров и аккадцев, и это отразилось даже в религии Двуречья. Вдумчивый исследователь искусства древности Лев Любимов замечал:

Египетский жрец проповедовал, что смерть не означает конца, что жизнь, прекрасная жизнь, протекающая под божественной властью фараона, достойна быть продленной навечно со всем своим укладом. Вавилонский жрец не обещал благ и радостей в царстве мертвых, но в случае послушания обещал их при жизни

Действительно, будь Гильгамеш египтянином, он быстро утешился бы после смерти Энкиду соображением, что встретит своего друга на том свете. Но Гильгамеш - шумер; ему Энкиду нужен здесь, живой, так же, как нужны стены Урука и нужно бессмертие - сейчас, при жизни, а не где-то за гробом. И в "Fate/Zero" Гильгамеш, глядя на современный мир, где он очутился, на городок Фуюки, в котором происходит действие, с надменностью создателя первой в мире цивилизации говорит: "Все это - из моей сокровищницы". Это - взгляд человека и интерес человека, знающего цену земным вещам.

Таким образом, создатели "Fate/Zero" дают волю своей фантазии, когда речь идет о внешности персонажей и даже их поле, но совсем иначе ведут себя, если дело касается менталитета людей прошлого: он оказывается выписан со скрупулезной точностью. Именно здесь и проходит водораздел между условностью допустимой и недопустимой, и как раз такой подход я считаю оправданным. Я и сам прибегал к нему, когда писал "Низвержение Жар-птицы": меня занимали не столько археологические тонкости, сколько сам дух исчезнувшей цивилизации, мировоззрение жителей Московской Руси, их высокая пассионарность, из которой проистекали все их поступки - и хорошие, и дурные. Ибо, по большому счету, книга, фильм и спектакль - это не костюмы, не утварь, не рифма в речах героев (или ее отсутствие). Это - люди.

С тех же позиций можно высказаться и о "Евгении Онегине", поскольку именно эта опера (точнее - ее современная постановка) побудила Игоря Резникова написать свой блог, о котором я упоминал в самом начале. На балу у Лариных гости могут быть обуты в сапоги, фасон которых несколько отличается от того, что носили при Александре I (играл же Высоцкий Гамлета, будучи облаченным в свитер). А вот если Татьяна ведет себя не как дворянская девушка, а как современная шалашовка с четырьмя классами образования, - это уже скверно.

И, разумеется, в партитуре нельзя переменить ни одной ноты. Потому что трудно представить себе большее кощунство в музыке, чем кромсать сочинение Чайковского.

Хотя в советское время увертюра "1812 год" исполнялась без фрагмента, имитирующего гимн "Боже, царя храни". Но это уже другая история.