Евгений Шварц. 125 лет со дня рождения

Автор: Анастасия Ладанаускене

Евгений Львович Шварц (21 октября 1896 — 15 января 1958) — писатель, сценарист, драматург, поэт. Сказочник.

Цитаты

Пишу всё, кроме доносов.

Уж лучше сказки писать. Правдоподобием не связан, а правды больше.

Стыдно убивать героев для того, чтобы растрогать холодных и расшевелить равнодушных. Терпеть я этого не могу.

Кроме знаний, которые имеют названия, есть душевный опыт — драгоценный, но безымянный.

Отец мой, который считал, что русский писатель должен носить русскую фамилию, хотел, чтобы я подписывался — Ларин, но я всё как-то не смел решиться на это.

Мы часто переезжали, когда я был маленький. Помню поезда. Помню огромные залы, буфетные залы, где ждали мы пересадки. Тоненькие макароны, которые почему-то считал свойственными только вокзалам и которые иногда с соответствующей мясной подливкой и теперь напоминают мне детское ощущение дороги, праздника. Поездки всегда были для меня праздником. Мне и теперь непонятно, когда меня спрашивают; не мешают ли мне поезда, которые проходят довольно близко от нашей дачи. Не мешают, а радуют; особенно когда слышу их сквозь сон.

1899, Екатеринодар

Я обожал играть в куклы, но всячески скрывал эту постыдную для малышка страсть. И вот я вертелся вокруг этажерки и ждал нетерпеливо, когда девочек позовут завтракать или обедать. И когда желанный миг наступал, то бросался к этажерке и принимался играть наскоро, вздрагивая и оглядываясь при каждом шорохе.

Жил я сложно, а говорил и писал просто, даже не простовато, несамостоятельно, глупо. Раздражал учителей. А из родителей особенно отца. У них решено уже было твёрдо, что из меня «ничего не выйдет». И мама в азарте выговоров, точнее споров, потому что я всегда бессмысленно и безобразно огрызался на любое её замечание, несколько раз говаривала: «Такие люди, как ты, вырастают неудачниками и кончают самоубийством».

Мама терроризировала меня плохими концами. Если я, к примеру, отказывался есть котлету, мама начинала рассказывать сказку, все герои которой попадали в безвыходное положение. «Доедай, а то все утонут». И я доедал.

На вопрос: «Кем ты будешь?» — мама обычно отвечала за меня: «Инженером, инженером! Самое лучшее дело». Не знаю, что именно привлекало маму к этой профессии, но я выбрал себе другую. Однажды мы ходили взад и вперёд по большому залу санделевского дома, мама с Валей на руках и я. Очевидно, мы разговаривали менее отчуждённо, чем обычно, потому что я вдруг признался, что не хочу идти в инженеры. «А кем же ты будешь?» Я от застенчивости лёг на ковер, повалялся у маминых ног и ответил полушёпотом: «Романистом». В смятении своем я забыл, что существует более простое слово: «писатель». Услышав мой ответ, мама нахмурилась и сказала, что для этого нужен талант. Строгий тон мамы меня огорчил, но не отразился никак на моём решении. Почему я пришёл к мысли стать писателем, не сочинив ещё ни строчки, не написавши ни слова по причине ужасного почерка? Правда, чистые листы нелинованной писчей бумаги меня привлекали и радовали, как привлекают и теперь. Но в те дни я брал лист бумаги и проводил по нему волнистые линии. И всё тут. Но решение моё было непоколебимо. Однажды меня послали на почту. На обратном пути, думая о своей будущей профессии, встретил я ничем не примечательного парня в картузе. «Захочу и его опишу», — подумал я, и чувство восторга перед собственным могуществом вспыхнуло в моей душе. Об этом решении своем я проговорился только раз маме, после чего оно было спрятано на дне души рядом с влюблённостью, тоской по приморской жизни, верным конём и маленькими человечками. Но я просто и не сомневался, что буду писателем.

Первые, необыкновенно счастливые, полные лаской, сказками, играми шесть лет моей жизни определили всю последующую мою жизнь. Я был изгнан из рая, но без всякой вины с моей стороны. Сначала я рвался назад, требовал, негодовал. Потом, после долгих неудач, уверовал, что я этого рая недостоин. И стал мечтать, читать и опять мечтать, причем огромную роль в мечтах этих играло следующее: я начинаю работать. Да, меня все хвалят, приходит слава и так далее и тому подобное, но прежде всего — я начинаю работать. С утра до вечера.

Читал я много, и книги начинали заполнять ту пустоту, которая образовалась в моей жизни после рождения брата.

Чтение было для меня наркотиком, без которого я уже тогда не мог обходиться. Было наслаждением.

Книги я принимал как явление природы. Я не обсуждал их, не критиковал, а принимал такими, какие они есть. Некоторых авторов я просто не мог читать, но не осуждал их за это.

...Я восхищался храбрым мальчиком, восхищался песенкой, читал спокойно и весело, — и вдруг Гаврош упал мёртвым. Я пережил это как настоящее несчастье. «Дурак, дурак», — ругался я. К кому это относилось? Ко всем. Ко мне за то, что я ошибся, считая, что Гаврош доживёт до конца книги. К солдату, который застрелил его. К Гюго, который был так безжалостен, что не спас мальчика. С тех пор я перечитывал книгу множество раз, но всегда пропуская сцену убийства Гавроша.

1911, Майкоп

Так или иначе, решив стать писателем в семилетнем, примерно, возрасте, я через пять лет написал стихи, движимый неудержимым желанием писать. Всё равно о чём и всё равно как.

Я писал стихотворение, как всегда, очень приблизительно зная, как я его кончу. Писал просто потому, что был полон неопределёнными поэтическими ощущениями. И вдруг мне пришло в голову, что я могу описать облако, которое, как палец, поднялось на горизонте. Я его не видел, а придумал. И это представление, с непонятной мне сегодня силой, просто ударило меня. Не самый этот образ, а сознание того, что в стихотворении я хозяин. Что я могу придумывать. Эта мысль просто перевернула меня. Я хозяин!

Я словно заново научился ходить и смотреть, а главное — говорить.

Я был до того счастлив в то время, что не боялся описывать горе, мрак, отчаяние, смерть. Для меня все эти понятия были красками — и только. Способом писать выразительно. Я нашёл способ что-то высказывать, говорить своё. <…> Я овладел (или нашёл дорогу к овладению) тем, что стало для меня и верой и целью, самым главным в жизни, как я теперь вижу. Я нашёл дорогу к писательской работе. Понял, что есть вещи и я. И я тут полный хозяин. И всё. То, что я писал, было, конечно, чудовищно. Это было бормотанием одиночки в пустыне. Но я бормотал не что придётся, а высказывался.

С родителями Марией Федоровной, Львом Борисовичем

и младшим братом Валентином (Майкоп, 1917)

В 25 лет без образования, профессии, места, я чувствовал себя счастливым хотя бы около литературы.

Тёмное дело — преемственность в искусстве. На учениках направление кончается, а на противниках — начинается новое, и всякий раз на одно поколение, кроме тех случаев, которые это утверждение опровергают. Двадцатые годы, боевые, переходили в тридцатые. Как будто более спокойные. Но я тут отошёл от Госиздата, «Печатного Двора», художников книжки. Я стал писать пьесы и вернулся к театру, но в другом уже качестве: писал пьесы и, оцепенев от удивления, смотрел, как их ставят. На первой своей премьере я, едва заговорили артисты, засмеялся — до того это было странно, непохоже на моё представление о пьесе. Пришёл в себя, услышав, что говорят зрители.

Об успехе

Первый раз в жизни я испытал, что такое успех, в ТЮЗе на премьере «Ундервуда». Я был ошеломлён, но запомнил особое, послушное оживление зала, наслаждался им, но с унаследованной от мамы недоверчивостью. <…> Впрочем, Хармс довольно заметно с самого начала презирал пьесу. И я понимал за что. Маршак смотрел спектакль строго, посверкивая очками, потом, дня через два, глядя в сторону, сказал, что если уж писать пьесу, то как Шекспир. И жизнь пошла так, будто никакой премьеры и не было. И в моём опыте как будто ничего и не прибавилось. За новую пьесу я взялся как за первую — и так всю жизнь.

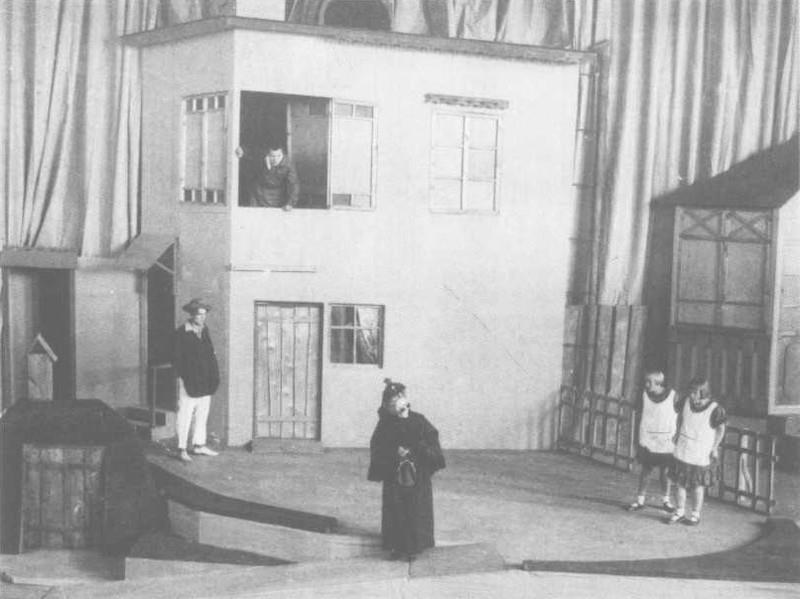

Сцена из спектакля ленинградского ТЮЗа «Ундервуд» (1929)

О себе (в третьем лице)

Человеком он чувствует себя только работая. Он отлично знает, что, пережив ничтожное, в сущности, напряжение первых двадцати-тридцати минут, он найдёт уверенность, а с нею счастье. И, несмотря на это, он днями, а то и месяцами не делает ничего, испытывая боль похуже зубной.

О процессе работы

18 января 1946:

Пьеса не идёт. А когда работа не идёт, то у меня такое чувство, что я совершенно беззащитен и всякий может меня обидеть.

4 марта 1946:

Я вот уже восьмой день пишу не менее четырёх часов в день. Пишу пьесу о влюблённом медведе, которая так долго не шла у меня. Теперь она продвинулась. Первый акт окончен и получился.

Как проявляются новые знания: знание нот, знание языка, — у меня появились новые чувства: чувство моря, чувство гор, чувство лесных пространств, чувство длинной дороги. И чувства эти, овладевая мной, переделывали на время своего владычества и меня целиком...

***

Бессмысленная радость бытия.

Иду по улице с поднятой головою.

И, щурясь, вижу и не вижу я

Толпу, дома и сквер с кустами и травою.

Я вынужден поверить, что умру.

И я спокойно и достойно представляю,

Как нагло входит смерть в мою нору,

Как сиротеет стол, как я без жалоб погибаю.

Нет. Весь я не умру. Лечу, лечу.

Меня тревожит солнце в три обхвата

И тень оранжевая. Нет, здесь быть я не хочу!

Домой хочу. Туда, где я бывал когда-то.

И через мир чужой врываюсь я

В знакомый лес с берёзами, дубами,

И, отдохнув, я пью ожившими губами

Божественную радость бытия.

1946

20-21 февраля 1947:

Завтра в двенадцать читка, а у меня едва намечен первый акт. Сажусь, напишу две строчки, встаю, ловлю по радио такую музыку, которая могла бы мне помочь, снова пробую писать, прихожу в ужас от того, как мало сделано. Обедать садимся рано. У меня так дрожат руки, что я отказываюсь от супа. После обеда повторяется та же история. К вечеру у меня написаны всего две страницы. В половине одиннадцатого я ложусь на час поспать, а с двенадцати, наконец, работа начинает идти по-настоящему... Я, наконец, пришёл в то приятнейшее состояние, когда удивляет одно: почему я не пишу всё время, почему я всё откладываю да пишу понемножку, когда это такое счастье. Теперь я не искал поводов оторваться от работы, а наоборот, меня раздражала эта необходимость. К восьми часам первый акт был готов.

О влиянии

При бесконечных разговорах о влиянии, которые так любят литературоведы, кроме многих других вещей, они не учитывают одного обстоятельства. Я полушутя изложил его в стихах следующим образом:

На душе моей темно,

Братцы, что ж такое?

Я писать люблю одно,

А читать люблю другое!

И в самом деле. Я люблю Чехова. Мало сказать люблю — я не верю, что люди, которые его не любят, настоящие люди. Когда при мне восхищаются Чеховым, я испытываю такое удовольствие, будто речь идёт о близком, лично мне близком человеке. И в этой любви не последнюю роль играет сознание, что писать так, как Чехов, его манерой, для меня немыслимо. Его дар органичен, естественно, только ему. А у меня он вызывает ощущение чуда. Как он мог так писать?

А романтики, сказочники и прочие им подобные не вызывают у меня ощущения чуда. Мне кажется, что так писать легко. Я сам так пишу. Пишу с наслаждением, совсем не похожим на то, с которым читаю сочинения, подобные моим.

Последняя фотография (1957)

***

Я прожил жизнь свою неправо,

Уклончиво, едва дыша,

И вот — позорно моложава

Моя лукавая душа.

Ровесники окаменели,

И как не каменеть, когда

Живого места нет на теле,

Надежд на отдых нет следа.

А я всё боли убегаю

Да лгу себе, что я в раю.

Я всё на дудочке играю

Да тихо песенки пою.

Упрёкам внемлю и не внемлю.

Всё так. Но твёрдо знаю я:

Недаром послана на землю

Ты, легкая душа моя.

1946–1947

Из произведений

Слушайте, люди ужасны, когда воюешь с ними. А если жить с ними в мире, то может показаться, что они ничего себе. («Тень»)

Ничему и никому не верить — это смерть. Всё понимать — это тоже смерть. А безразличие — хуже смерти. («Тень»)

Убив дракона, рискуешь стать драконом сам. («Дракон»)

Человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. («Сказка о потерянном времени»)

Иногда лучше потратить немножко времени, чтобы потом его сберечь. («Сказка о потерянном времени»)

Я не волшебник. Я только учусь. Но ради тех, кого люблю, я способен на любые чудеса. («Золушка»)

Человек из мёртвого камня сделает статую — и гордится потом, если работа удалась. А поди-ка из живого сделай ещё более живое. Вот это работа! («Обыкновенное чудо»)

Быть настоящим человеком — очень нелегко. («Обыкновенное чудо»)

И в трагических концах есть своё величие. Они заставляют задуматься оставшихся в живых. («Обыкновенное чудо»)

Сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы открыть, сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь. («Обыкновенное чудо»)

Любите, любите друг друга, да и всех нас заодно, не остывайте, не отступайте — и вы будете так счастливы, что это просто чудо! («Обыкновенное чудо»)

***

Слово Мастеру. Писатели о писательстве — список статей

***