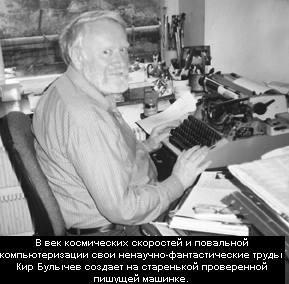

ПИСАТЕЛЬ ДНЯ. Кир Булычёв (18 октября 1934 — 5 сентября 2003)

Автор: Анастасия Ладанаускене

Настоящее имя — Игорь Всеволодович Можейко. Писатель-фантаст, историк-востоковед, поэт и увлечённый фалерист.

Цитаты

Фантастика — это образ мысли.

Писатели, по-моему, делятся на две категории. Одни — заранее всё продумывают, а потом садятся и записывают. Другие, а я отношусь к этой категории — не знают заранее, чем книга кончится, иначе им неинтересно. Пока я пишу — всё меняется, иначе мне становится скучно. Поэтому я не стал великим учёным.

Мне кажется, что фантастика по сути — человековедение. Поэтому и мои герои очень узнаваемые. На их место любой может поставить себя.

Я хочу писать так, как мне хочется. При этом я сам изменяюсь вместе со временем, происходит моя эволюция как писателя, и никакого отношения к коммерции это не имеет.

Родился я в 1934 году в Москве. Предки мои со стороны отца — обрусевшие литовцы. Отсюда и фамилия. Мама же моя в девичестве имела фамилию Булычёва — чистая русачка.

В детстве, впрочем, как и сейчас, я очень любил играть. В десятилетнем примерно возрасте я начал играть в ненаписанные книжки. Мне кажется, что сейчас, когда детство прошло и я стал взрослым человеком, я пишу те книги, которые не успел прочесть в детстве.

Точно помню обстоятельства создания первого в моей жизни художественного произведения. Это была поэма.

Иные великие поэты пишут первые строчки, потому что влюбляются в сверстницу или её тетю. Меня же подвигнули на творчество гланды. На излёте тринадцатого года во избежание частых ангин, которые плохо влияли на сердце, мне велели вырезать гланды. Это была самая настоящая операция, я лежал в хирургическом отделении, один в палате, ждал утра и смерти под ножом хирурга.

Вам-то смешно, а мне смешно не было.

Я не мог спать. И вдруг в разгаре ночи я сообразил — есть способ спастись от безвестности! Надо создать нечто гениальное.

Получилась короткая, недописанная (заснул всё-таки!) сказка. Весьма напоминавшая размером и отношением к героям «Руслана и Людмилу». Только она была хуже написана, чем «Руслан и Людмила».

Больше я ничего о поэме не помню.

Вырос я, как и всё моё поколение, на Жюле Верне, Дюма, Уэллсе, Беляеве, Гр. Адамове и, как ни странно, на Казанцеве. Первые публикации его «Пылающего острова» и «Арктического моста», не говоря уж о рассказе «Взрыв», направили мою фантазию внутрь страны. Ведь даже Беляев и Грин писали свою фантастику на псевдозаграничном материале. «Туманность Андромеды» Ефремова меня как-то не задела. А вот произведения Стругацких произвели потрясающее впечатление. Наверное, они и спровоцировали меня писать фантастику.

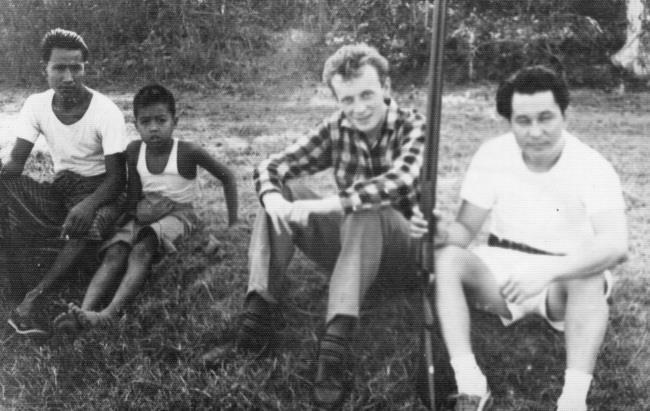

Закончил я педагогический институт иностранных языков по специальности «переводчик» и сразу загремел в Бирму, которая тогда как раз решила строить социализм. В Бирме мне пришлось тяжело. Климат, перемена часовых поясов, да ещё я типичная «сова», а там надо было по их бирманским обычаям вставать в 6 часов утра. Вообще-то я был не столько переводчиком, сколько завхозом советской колонии в Рангуне. Поскольку обо мне сложилось хорошее мнение, то начальство и соответствующие органы рекомендовали меня в другие страны: от Западной до Восточной Азии. Я набрался там больших впечатлений, которые позже вылились в мои историко-географические очерки, опубликованные, главным образом, в журналах «Вокруг света», «Азия и Африка сегодня».

Первая поездка в Бирму

В 1957 году я женился. В 1960 году родилась дочка Алиса. В 1965-66 годы я, неожиданно даже для самого себя, стал писать фантастику. К этому времени я уже работал в Институте востоковедения и защитил кандидатскую диссертацию. Через много лет была защищена и докторская.

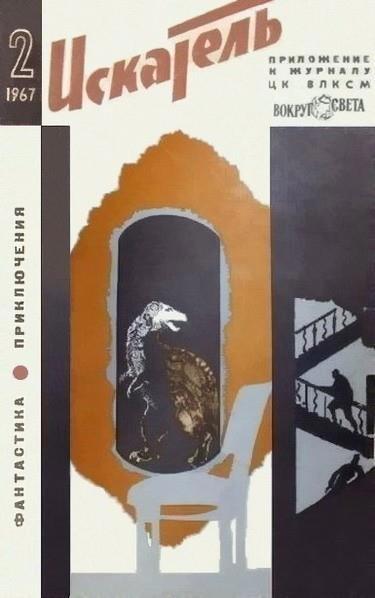

По профессии я, то есть Игорь Можейко, — историк, но долгое время работавший как журналист в журнале «Вокруг света». У этого журнала есть приложение — «Искатель», где регулярно печатается фантастика. Так вот однажды, давным-давно, случилось так, что из очередного номера «Искателя», для которого и обложка была уже отпечатана, вылетел один рассказ. Дело было накануне дня сдачи номера, и мы решили, что каждый за ночь напишет фантастический рассказ, а утром мы решим, какой удачнее, его и опубликуем!

Я сел за машинку, благо уже три года не знал другого способа материализовать свои мысли. И положил перед собой обложку.

На обложке был нарисован стул. На стуле банка. В банке динозавр.

На заднем плане, если не ошибаюсь, рыжая сопка.

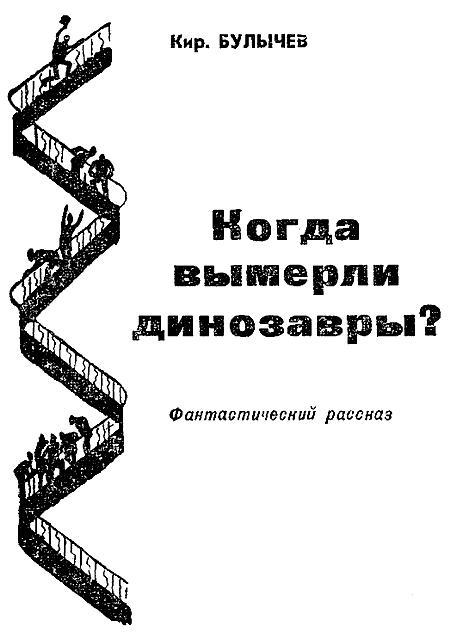

Я написал рассказ о том, как в редакцию журнала приходит телеграмма от фотокорреспондента с Дальнего Востока: мол, динозавры не вымерли, и один из них пойман.

В редакции начинается суматоха, достают железнодорожную платформу, отправляют на Восток, но тут в редакцию входит фотокор с банкой в руке. В банке сидит динозавр. «Динозавры не вымерли, — говорит фотокор, — но сильно измельчали».

Когда я пришёл на следующий день в редакцию, оказалось, что все мои коллеги проспали ночь без задних ног и никакого конкурса рассказов не получится. В редакции так удивились одному случайному сумасшедшему, что даже, по-моему, читать рассказ не стали и в тот же день загнали в набор. Рассказ назывался «Когда вымерли динозавры», а номер «Искателя» вышел в свет на рубеже 1967 года.

Теперь следовало родиться на свет Киру Булычеву.

Как только стало известно, что рассказ был принят к печати, журналист и востоковед Можейко сильно закручинился. С одной стороны, хотелось прославиться, но опасения были велики.

Ну, выйдет фантастический рассказ. Прочтут его в институте. И выяснится, что младший научный сотрудник, лишь вчера защитившийся, про которого известно, что он сбежал из колхоза, прогулял овощную базу, не явился на профсоюзное собрание, отнёсся не по-товарищески к известной красавице Ивановой, ещё и пишет фантастику!

Гнать такого Можейку из института!

В общем, я испугался. И в одну минуту придумал себе псевдоним Кир — от имени жены, а Булычёв, как известно, фамилия мамы. Может, дай мне побольше времени, создал бы что-то более изысканное. Но времени не было.

Могу поклясться, что никто не догадался. И, более того, лет пятнадцать об этом в институте не знали. Если не считать двух или трёх близких друзей, которые никогда меня не выдавали. И ничего в этом странного нет — сочинение фантастических рассказов настолько не входит в круг интересов моих коллег, что заподозрить меня в этом было столь же нелепо, как увидеть на сцене Большого театра. И лишь через пятнадцать лет газета «Правда» меня разоблачила. В тот год я получил Государственную премию за кинофильмы, и в списке была указана моя настоящая фамилия и псевдоним. В моём отделе, как я узнал потом, возникла некая паника. Секретарь парторганизации сообщил заведующему, что беспартийный доктор наук имеет вторую личину. Что делать? Было решено принять меры, и руководство отправилось к директору института. А директор института, к счастью, был человеком начитанным и обладал чувством юмора (недаром он дослужился до министра иностранных дел нашего государства). Он сделал серьёзное лицо и спросил: «Можейко план выполняет?» Начальство ответило, что выполняет. «Тогда пускай и дальше выполняет», — сказал Примаков. Начальство возвратилось в отдел, излучая благостные улыбки. С тех пор в институте ничего не изменилось, если не считать того, что порой в коридоре меня прижимает в угол институтская дама и страстным шёпотом просит: «Игорь, душечка, выступи в школе у моего балбеса. Я им там обещала, что если он получит четвёрку по литературе, я к ним живого Булычёва привезу». И я в качестве живого Булычёва еду в школу к балбесу.

Для меня как для пишущего человека самое интересное и важное относится всё же к области истории. И главной моей книгой я считаю «1185 год». Я десять лет собирал к ней материалы, два года её писал и остался не удовлетворён.

Обложка книги, выпущенной издательством «Вече» в 2007 году

О темах и жанрах

В фантастике существует понятие «фэн». Это человек, который любит любую фантастику (не каждый фэн, конечно). Вкусы у меня как у «фэна» довольно разнообразные. Я люблю и Стругацких, и Толкина, Шефнера и Саймака, Сергея Беляева и Александра Грина, Жюля Верна, Филипа Дика и Гамильтона, я читаю социальную фантастику и космическую оперу. Было бы это хорошо написано. Следовательно, мой вкус — никак не эталон.

А если я, как писатель, продолжение себя — читателя, то мои читательские вкусы неизбежно оказывают немалое влияние на мои писательские пристрастия. Сегодня мне интересно писать «гуслярские» истории, завтра — сказки про Алису, послезавтра попытать счастья в космической опере и написать, скажем, «Подземелье ведьм». Я пишу только то, что мне интересно. Это непростительно с точки зрения читателя, любящего фантастику определённого стиля и направления. Но это не недостаток для меня.

Я начал писать во второй половине шестидесятых годов, первая книга «Последняя война» вышла в 1970 году, первая книга рассказов (в том числе гуслярских) — в 1972-м, а первая книга о девочке Алисе — в 1974-м.

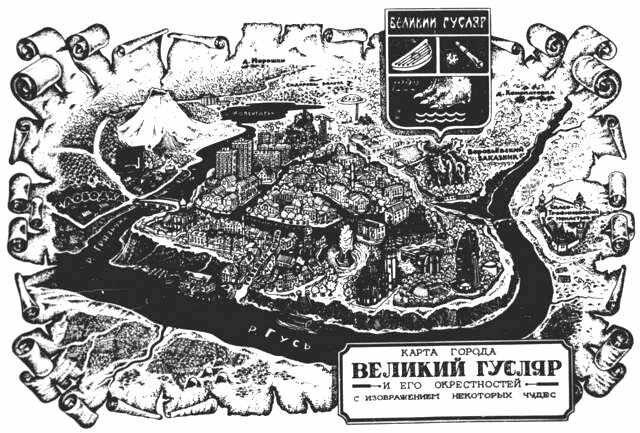

То есть я придумал себе (или они сами придумались) направления: это юмористическая, пародийная фантастика в новеллах о городке Великий Гусляр; фантастика обыкновенная, которая чаще именуется «научной фантастикой»; и, наконец, фантастика для детей — повести об Алисе Селезневой.

Постепенно я завоевал репутацию «доброго сказочника». Это была утомительная репутация, потому что в те годы я мог издаваться лишь в «Детской литературе», а если просил вставить в план книгу взрослой фантастики, заведующая редакцией Майя Брусиловская печально вздыхала:

— Игорь, пойми, в очереди на издание стоят десятки достойных фантастов, и все пишут для взрослых. А вот в детской фантастике у нас пробел — только Крапивин да ты. Напиши ещё одну книжку про Алису, и мы её в будущем году издадим.

Вот я и сдавался, потому что предпочитал опубликовать оптимистическую детскую книжку, чем не публиковать ничего.

О бандитах

Я вообще в принципе против литературы, которая, условно говоря, описывает жизнь хорошего бандита и жизнь плохого бандита. Это у нас сейчас очень широко распространено. И «наш» бандит имеет право убить всех только потому, что он «хороший». А «их» бандит не имеет права убить, потому что он «плохой».

Я спорю с возможностью оправдания «своего» бандита. Эта точка зрения для меня неприемлема. Или ты будь бандитом — или не будь.

О творчестве

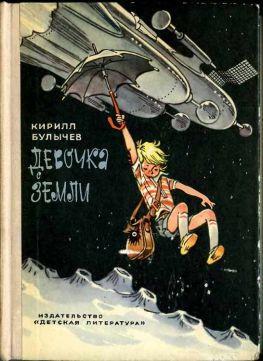

Я вообще считаю, что если писатель начинает работать, он — почти без исключения — какой-то свой уровень задаёт с первых же вещей. В разговоры о том, что такой-то сейчас писатель слабенький и пять лет ещё будет слабеньким, а потом вырастет и станет большим писателем, я просто не очень верю. Из моих детских книг, по-моему, лучшей была как раз первая, «Девочка с Земли». Я потом от ума пытался что-то изобретать, находить какие-то новые пути, но считаю, что в повестях про Алису мне только один раз удалось уйти в сторону и придумать какой-то новый ход — я имею в виду книжку «Непоседа». А что касается моих самых первых рассказов, то они не были хуже того, что было потом, через много лет.

Если у меня бывает вещь, которая пошла, получилась — я её делаю. Когда вещь не пошла, я всё равно её заканчиваю. Это я говорю не в качестве оправдания, это, скорее, объяснение. Я вообще лентяй, художественные произведения пишу примерно один месяц в году, и чтобы работать, меня надо отправить куда-нибудь, я не знаю. И чтобы ничего не было, чтобы не было телефона и никто не звонил, и чтобы газеты и журналы не приходили… Поэтому я в общем не дорабатываю сейчас, в самом деле. Или это черты характера, или меня мало били (критики НФ как таковой не существует и особенно не существовало её в старые годы). Но я делал вещи для редакций, которые не требовали от меня много, и это просто распускает, характер у меня не такой, как, скажем, у Стругацких. По «Гусляру» это видно очень сильно: в этих рассказах, особенно поздних, много проходных вещей. Были вещи, где я выкладывался, потому что было настроение выложиться, а были, где я не выкладывался, а просто делал…

Новую жизнь начинать с понедельника...

Новую жизнь начинать с понедельника —

Лучше занятия нет для бездельника.

Знает отлично при этом бездельник,

Что незаметно пройдёт понедельник.

Но не расстроен, конечно, бездельник,

Знает он: будет другой понедельник.

Все мы лентяев ругаем обычно,

Мы недовольны подобным обычаем.

Люди, не надо презренья такого,

Лучше объявим обычай законом.

Знаю ему примененье пристойное:

На понедельник откладывать войны.

В двадцать лет я любил одного писателя, в двадцать пять — другого, сегодня — третьего. Точно так же, когда я сажусь писать про Алису, мне это интересно. Проходит какое-то время, мне не хочется писать про Алису, — несмотря на то что это легче издать, — я сажусь писать «Реку Хронос». А потом я бросаю и то, и другое и с таким же интересом пишу «Должностные знаки Российской империи». Кто-то умный сказал, что перемена занятий — самый лучший отдых. В общем так оно и есть.

Случается, что я скис, не получилось что-то — и перешёл к следующей вещи. Я ведь неровный очень писатель, есть слабые вещи, есть вещи получше… Иногда так хочется закончить вещь, что я начинаю её гнать, прекрасно понимая, что поступаю не лучшим образом. Я вообще считаю, что лучше всего у меня получаются рассказы и мне надо писать именно их. Но с возрастом всё меньше хочется писать малую форму. Хотя время от времени я рассказы всё-таки пишу. Просто со временем и я изменился, и ситуация изменилась настолько, что Гусляр, например, вымер сам собой. Его пародийность независимо от меня начала как-то менять свой вектор. Тогда я для себя придумал город Верёвкин, и несколько вещей написал об этом городе. Он меня сейчас больше устраивает как такой почти фантастический пародийный город. Он значительно серьёзнее, чем Гусляр.

Для меня, когда пишу, важен элемент игры. Я сам должен включиться в эту игру. Я никогда не знаю заранее, чем закончится история, какие ещё приключения ждут героев. Я сажусь и… начинается…

Я дружу с наукой. Никогда не пишу о том, чего не знаю. Ведь самая фантастическая гипотеза должна опираться на современные научные достижения. Но главное для меня — это люди, их поступки, характеры. Завтра наука обгонит мою фантастику, что останется?

Я глубоко убеждён, что ни один фантаст никогда ничего не предсказал. За исключением Ивана Ефремова, который предсказал находку кимберлитовых (алмазных) трубок в Якутии, потому что он был геологом и искал кимберлитовые трубки в Якутии. Писатель должен писать. Предсказывать — занятие гадалок и футурологов, причём ни те, ни другие ничего не могут предугадать.

Я, и когда пишу фантастику, не считаю себя писателем-фантастом. Я не раздваиваюсь. Я абсолютно психологически неинтересный человек. Никогда не позволяю себе уехать куда-то в область предположений. Это очень опасно. Я стараюсь — зная, что можно сделать из истории, если к ней относиться не как к науке, — всегда быть предельно точным. Может быть, это от того, что я всё-таки больше учёный, чем писатель.

Учёный скрупулезно ищет исторические факты, а писатель старается писать о нас с вами. Как учёный я полностью отвергаю своё литературное творчество. В литературе через фантастические коллизии я стараюсь рассказать о наших сегодняшних проблемах, а в истории я стараюсь понять, какие же проблемы были у людей, живших в давние времена.

О фантастике

На мой взгляд, вся литература делится на фантастическую и реалистическую, на две в общем-то равные категории. Я обычно говорю так: «В тот момент, когда охотник вошёл в пещеру и нарисовал убитого им сегодня оленя, это было рождением реалистического искусства. Когда он нарисовал оленя, которого убьёт завтра, это было началом фантастического искусства». Писатель всегда или фантаст, или реалист. У нас были два великих фантаста — Гоголь и Салтыков-Щедрин. Гоголь, что бы ни писал, всегда оставался фантастом. У него не было ни одной реалистической вещи. Хотел, старался, но — не получалось.

Фантастика — альтернатива литературы реалистической. В ней могут быть разные жанры — от пародии до детектива. А отличается она взглядом на мир. Главное в ней гипербола, преувеличение, допуск. Если хотите, фантастика— это игра, начинающаяся со слов: «Что могло бы быть, если…»

Историко-культурное исследование

советской фантастики 1920-1940-х годов

Иногда её путают с футурологическими очерками. Иногда начинают подсчитывать, сколько фантасты наизобретали: Жюль Верн — подводную лодку, Уэллс — лазеры, Иван Ефремов предсказал открытие месторождения алмазов… Иногда путают фантастику с фантазированием… А ведь она исследует современные проблемы, встающие перед современным человеком. Проблемы науки, например. Наука стала угрозой. То «Чэлленджер» взорвался, то супертанкер сел на мель, то крупная авиакатастрофа. Перед человечеством стоит угроза ядерной войны. Фантастика на современные проблемы реагирует много оперативнее, чем «обыкновенная» литература.

Она с помощью гиперболы может показать проблему, которая волнует нас с вами сегодня, и обозначить пути её решения. А фантастика изобретательского, технологического толка, на мой взгляд, сейчас совершенно старомодна. Наш мир значительно фантастичней любого фантастического романа.

Я беру всё из обычной жизни. И преувеличиваю в тысячу раз. Я показываю, к чему может привести человечество, например, его безрассудное отношение к природе. Вы помните планету Десса? Из фильма «Через тернии к звёздам»? Жители этой планеты довели её до того, что там нет воды, нет воздуха, нет деревьев. И, знаете, мы снимали вовсе не декорации, а натуру. Мы даже хотели перечислить эти мёртвые места в конце, в титрах.

Развивая воображение, фантастика предупреждает, предостерегает, заставляет задуматься.

Фантаст может писать только о нашем времени! Если вы решите написать роман фантастический или исторический — всё равно, воссоздав скрупулезно антураж, образ жизни, речь персонажей прошлого или будущего века, никто ваш роман читать не будет и правильно сделает. Вы должны, как Алексей Толстой в «Петре Первом», придумать современный мир, потому что читатель должен иметь возможность поставить себя на место героев вашего романа. То есть ваш герой должен быть реальным героем в абсолютно фантастическом антураже.

Нет более актуального и более связанной с жизнью рода литературы, чем фантастика. А в стрессовые исторические эпохи она актуальна вдвойне. Фантастика — это понятие мировоззренческое, и все события, которые происходят в жизни, немедленно отражаются не на реалистической её части литературы, а на фантастической. Если реалистическая литература может позволить себе обращаться к извечным проблемам человеческих отношений, ибо любовный треугольник, неразделённое чувство, встреча со смертью, одиночество также волнуют читателя сегодня, как и тысячу лет назад, то фантастика, если она намерена вызвать интерес, должна ограничить себя наиболее жгучими вопросами современности. К фантастике вообще обращаются, когда хотят найти ответы на самые актуальные вопросы. То же касается и каких-то общественных явлений. Чем были «нехороши» долгие годы братья Стругацкие для нашего истеблишмента? Они рассматривали альтернативные варианты развития нашего общества. Они пытались ответить на вопрос: «Куда мы идём?»

Фантастику либо обожают, либо ненавидят. Всю, без исключения. Вы ведь никогда не скажете: «Я люблю романы». Вы любите хорошие и не любите плохие. С фантастикой — однозначно. Всю обожаю или всю — терпеть не могу. Почему её не любят взрослые? Дело в том, что фантастика ставит под сомнение постулаты устойчивого мира. А мир взрослых — он именно устойчив. Утром на работу, вечером — с работы, суббота и воскресенье — выходные. Если такому человеку заявишь вдруг, что лошади могут разговаривать, то он тебя на смех поднимет. А об этом сказал людям Свифт…

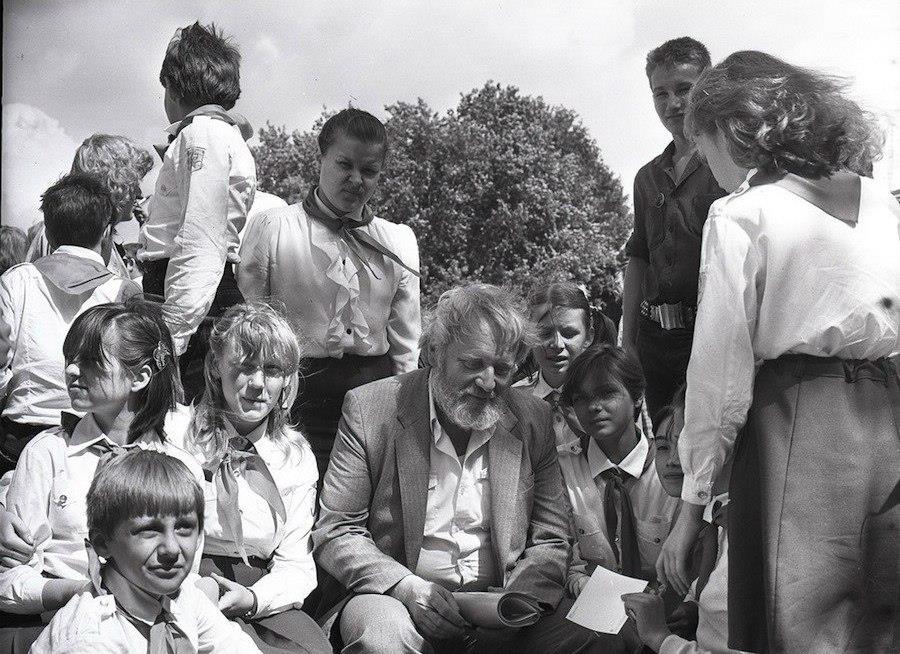

Среди поклонников. Аэлита-97

О «волнах» и поколениях фантастики

Если посмотреть на историю современной фантастики с точки зрения её подверженности моде, можно обнаружить несколько «волн»: в 50-е годы — романы о третьей мировой, атомной войне, в 60-е-70-е — о завоевании космоса, а как только появилось разочарование в космосе, фантастика переключилась на, скажем, биологию, генетику, затем на компьютерную, виртуальную реальность. Конечно, это деление условно. Но в каждой «волне» фантастика сохраняла свою основную функцию — предостережение.

В фантастике поколение меняется, наверное, где-то раз в десять-пятнадцать лет. Мне очень трудно говорить о «новом поколении», потому что на моих глазах уже прошло несколько писательских генераций. Более того, за последние несколько лет количество писателей резко увеличилось, поскольку увеличились возможности печататься, сама фантастика стала значительно более разнообразной — появилась коммерческая, появилась фэнтези, появилось всё что угодно. И единственное, что сократилось, — это серьёзная социальная фантастика. Может быть, потому, что наш российский писатель лучше работает под определённым идеологическим прессом, когда есть с кем бороться. Как только пресса не оказывается, писатель начинает зарабатывать деньги. Я очень упрощаю ситуацию, но в общем какие-то признаки её имеются. То есть я считаю, что современное поколение значительно более коммерчески ориентированно, чем поколение, к которому принадлежу я.

В своё время, много лет назад я прочитал книжку братьев Стругацких «Страна багровых туч» и понял, что это — мои писатели, и сколько лет я ещё буду жить, всегда буду искать книги именно этих писателей. И всю жизнь я как читатель ищу для себя таких же писателей. И пока не нахожу. Есть отдельные книги, которые мне нравятся, но такого — родного — пока не нашёл. Может, я не всех знаю, может, кого-то пропустил…

Я отдаю должное таланту Виктора Пелевина, но он не мой писатель, я не считаю его книги фантастикой как таковой, скорее это сюрреалистическая или постмодернистская проза. Я люблю многие вещи Михаила Успенского. То же самое относится к книгам Сережи Лукьяненко, Бориса Штерна, Славы Рыбакова, Володи Михайлова, но я не могу сказать, что прихожу от них в такой же священный трепет, как от книг Стругацких.

У каждого интеллигентного человека есть свои критерии художественного произведения. В конце концов, остаётся только Литература. Проблемы социума, социальные идеи никогда не были главным — я говорю об объективном понимании творчества. Писатель не собака, он на проблематику не натаскивается. Она, конечно, проглянет в творчестве, хочет он того или нет, но на то он и «зеркало» того или иного явления, состояния общества, отрезка времени.

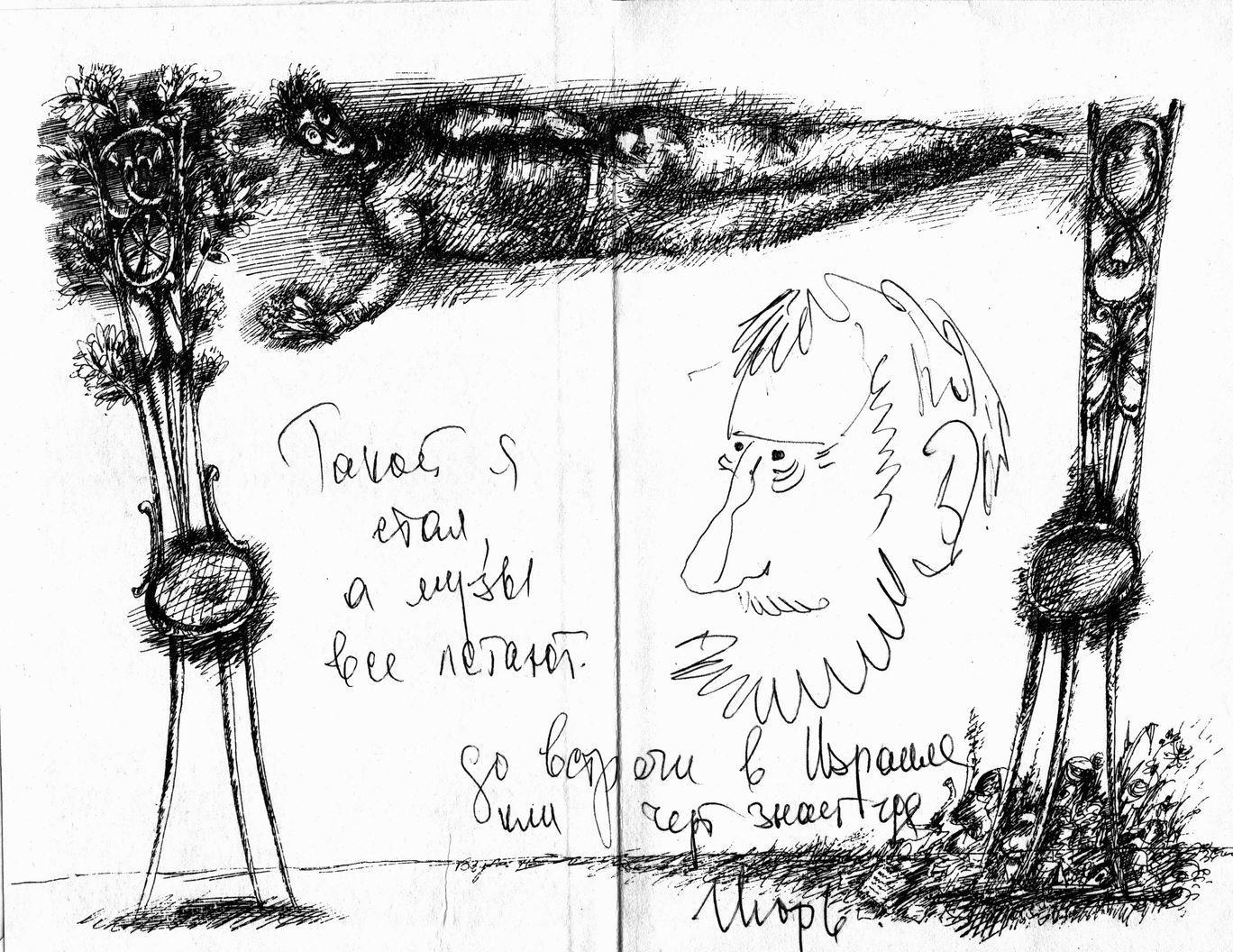

Автошарж Кира Булычёва

***

Я ещё и неудавшийся поэт. Все свои стихи я, конечно, не помню, и даже короткие не помню, но одно вот стихотворение я сейчас вспомнил и могу с вами поделиться. Оно звучит так:

Я пришёл к тебе с приветом,

Рассказать, что Солнце село,

Что Земля и все планеты

Взяты по тому же делу…

Из передачи «Линия жизни», 2003 год

Об утопии и антиутопии

Антиутопия вовсе не антагонист утопии и не производное от неё. Они зачастую вовсе не связаны между собой. Утопия — конструкция, как правило, совершенно не связанная с жизнью. Антиутопия — производное от настоящего. Утопия — воля её изобретателя. Таким он видит мир будущего или мир прошлого — временные рамки зачастую не важны, потому что утопия не способна к развитию. Хотя может погибнуть, как правило, от внешних причин. Антиутопия — отражение страха нашего современника перед будущим. Ответ на вопрос: куда мы идём и что с нами будет? Но вопрос этот идёт от констатации факта: с нами происходит что-то тревожное. И куда бы автор не помещал антиутопию, как бы не маскировал её, она всё равно расположена рядом с нами, в нашем временном и территориальном пространстве. Антиутопия может быть абсолютно неправдоподобна, как неправдоподобен ночной кошмар. Но всё равно это происходит или может произойти с нами.

Про Алису и закон сериала

Что же касается, Алисы, то когда я написал первый рассказ о маленькой девочке из будущего, встал вопрос о том, как назвать героиню. Тогда я воспользовался именем дочери…

Издание 1974 года

Алиса не может повзрослеть, потому что она — маска. Так же, как не может быть Пиноккио взрослым дядькой с деревянным носом. Писать про повзрослевшую Алису? Её нет, её не может быть. Тогда она станет человеком. Буратино остается деревянным человечком, он не может стать человеком.

Есть такой печальный закон, может быть, в 9 лет его ещё люди не знают, что «20 лет спустя» всегда хуже, чем «Три мушкетера». Продолжение всегда уступает первой книжке. И если ты не дурак, ты должен это понимать. И в то же время существует встречный закон — это закон сериала, на каком-то этапе на 2-й, 3-й 4-й серии зритель перестаёт следить за качеством сериала, он встречается со знакомыми людьми. Так вот, найти середину между собственным использованием старых кирпичиков, отработанных, это очень трудно. Я признаю, что первые книжки про Алису были интереснее, чем сейчас, но я стараюсь найти какие-то новые пути. И сейчас про Алису я пишу книжку, которая называется «Алиса и её друзья в лабиринтах истории». Они через Институт времени попадают в разные периоды истории, где им нужно разгадать какую-то историческую загадку.

Алисе

В мир, мною созданный,

В мир книг, вещей, картин

Пришла другая жизнь.

И для неё

Мой мир — застывшая извечно аксиома.

Картина, повешенная мной вчера на стену, —

Воспоминанье детства.

А кто из нас

Картину эту будет помнить дольше?

О коллекциях

Есть у меня несколько любопытных коллекций, и прежде всего — богатейшая коллекция головных уборов. Кроме того, я собираю русские должностные знаки, поскольку вообще серьёзно занимаюсь их изучением. Недавно даже специальную книгу по ним подготовил. В былые времена каждый служащий в России от дворника до городового и камергера, выходя на работу, обязательно надевал свой особый должностной знак. Не знаю почему, но до меня этой темой никто должным образом не занимался.

О любви

Обычно мы любим тех, о ком заботимся, кто от нас зависит. Мы больше любим не тех, кто нами руководит, а тех, кому мы можем помочь, защитить. Очевидно, это вообще принцип нормальной любви. Любовь — это не когда получаешь, а когда отдаёшь.

Стихи Кира Булычёва

Сказка

Сказка рождается в беспокойстве о жизни.

Сказка рождается, чтобы охранить её прочность.

Кровью она на действительность брызнет,

Коли действительность непорочна.

Сказкой отрицается непреклонность событий.

Сказкой отрицается неизбежность утраты.

Если придётся вместе не быть нам,

Придумаем сказку, что — это неправда.

Я не был, не знаю, не видел, не встретил...

Я не был, не знаю, не видел, не встретил,

За это в ответе блуждающий ветер,

И в том виноваты густые закаты,

На ласковом небе дворцы и палаты,

Под слоем воды голыши и ракушки,

Далекого грома рычащие пушки.

Они увлекали, манили и звали

В лучистые, чистые, ясные дали,

И то, что не нужно, маячило ясно,

Расцвечено ярко зелёным и красным.

А то, что глубОко, проходит под боком,

Неслышно уху, невидимо оком.

Чего хочу я?

Чего хочу я?

Чтоб вечер был.

И чтобы ветер был,

И были сосны.

Чтоб было зябко, весело и просто.

И чтобы снова в спешке пережить

Всё то, чему положено быть в спешке.

Чтоб опыта, уменья не нажить,

Чтоб всё равно как — до орла иль решки

Допрыгается золотой пятак.

Я кину снова, если что не так.

Из произведений Кира Булычёва

Мы спесивы. Мы горды тем, что пользуемся телефоном и смотрим телевизор, можем долететь за несколько часов от Москвы до Нью-Йорка, а подняв глаза к небу, видим спутник Земли. От этого проистекает в определённой степени недоверие к нашим предкам. Мы с сомнением относимся к их знаниям и их мыслям. У них же не было телефона! («1185 год. Восток — Запад»)

Ты всегда так. Начнёшь разбирать книги, зачитаешься через десять минут. И уборке конец. («Можно попросить Нину?»)

Критерием цивилизованности мира должно служить именно чувство юмора. («Посёлок»)

Без истории люди перестают быть людьми. («Посёлок»)

Сила белого листа, на котором человек хочет выразить мысли или образы, наполняющие его, невероятна. («Посёлок»)

Человечество может достичь звёзд, всеобщего благополучия, люди могут путешествовать во времени и покорять дальние галактики. Но они остаются теми же людьми, какими были тысячу лет назад. Самый гуманный и талантливый человек будет бояться смерти и стремиться к любви. Одни буду жаждать славы, другие покоя, люди будут выбирать себе друзей и спутников жизни, но будут встречать и врагов и соперников, идеального человека, идеального общества, к счастью, быть не может — иначе бы человечество замерло в нирване и сгинуло бы в благостной неподвижности. («Посёлок»)

Правда всегда в конце концов побеждает, но, если мы не поможем ей, она может победить слишком поздно. («Гай-до»)

***

Слово Мастеру. Писатели о писательстве — список статей

***