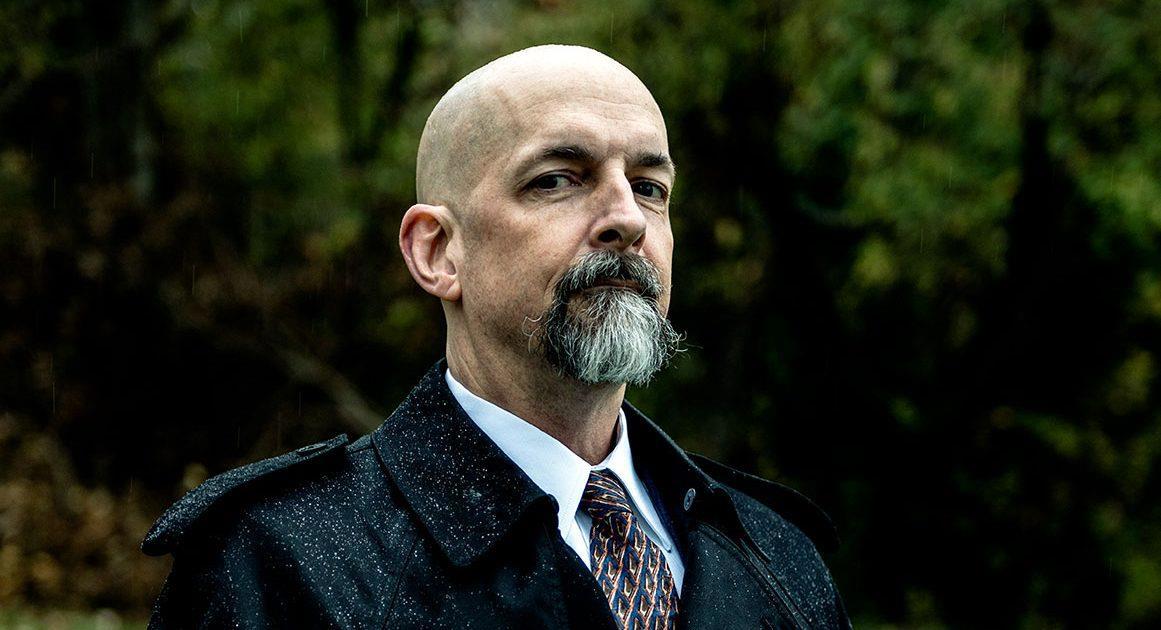

ПИСАТЕЛЬ ДНЯ. Нил Стивенсон (род. 31 октября 1959)

Автор: Анастасия Ладанаускене

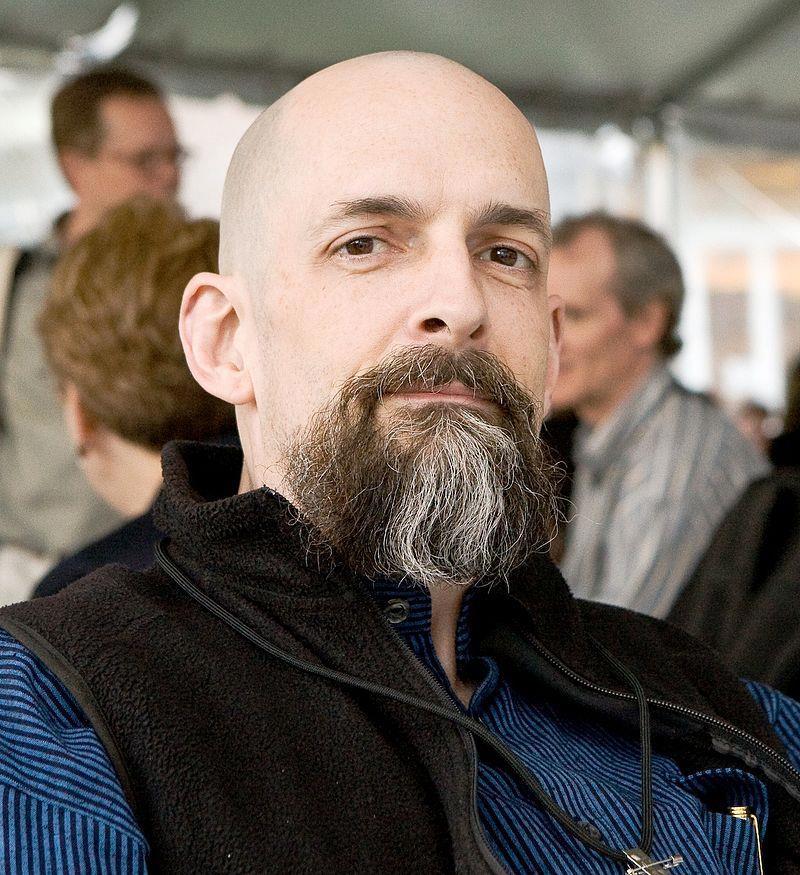

Нил Таун Стивенсон (Стефенсон, Neal Town Stephenson) — американский писатель-фантаст, лауреат премий Хьюго и Локус.

Цитаты

Ежедневная работа над романами – важное условие моего душевного здоровья. Когда я не могу писать, то впадаю в депрессию, становлюсь невыносимым для окружающих. А пока я пишу, со мною вполне можно сосуществовать. Поэтому мне ничего не остаётся, кроме как посвятить всё доступное время писательству.

Я не очень много рассказываю о книгах, которые находятся в процессе написания. Для меня это своего рода суеверие.

Я люблю технологию. Я люблю компьютеры. Я люблю науку. Поэтому я в основном общаюсь с учёными и хакерами…

Когда я пишу, я не вижу жанра. Это разделение вводят люди, которые хотят классифицировать книги. Ничего дурного в таком разделении нет: лепя жанровые ярлыки на разные произведения, мы помогаем читателям отыскивать книги, которые им понравятся, находить друг друга, создавать сообщества. Так что я ничего против них не имею, но, когда я работаю, я этих различий не вижу. У меня нет ощущения, что я переключаю передачи; для меня это органическое целое и переход не требует усилий.

***

Я вырос в среде, которая представлялась совершенно нормальной в то время, но в ретроспективе она оказалась невероятно странной.

Оба моих деда были докторами наук. Папа моего отца был физиком, а папа моей мамы — биохимиком. Мой отец — профессор электротехники. У меня есть дяди-учёные. Рос я в университетском городке. Сначала мы жили в Урбане-Шампейне, а затем в Эймсе, штат Айова. В Эймсе находится университет с сильной ориентацией на науку, технологии и инженерию. В сообществе, в котором я вырос, половина родителей детей, с которыми я общался, были докторами наук.

Я начинал со специальности физика. Я должен был придерживаться этого. В какой-то момент меня заинтересовала география. Там были забавные люди, с которыми можно было бы болтать, и у них был более лёгкий доступ к компьютерам, особенно к компьютерным графическим терминалам. Мне хватило пары баллов, чтобы получить двойное образование: физика и география.

О втором романе

Я собирался ехать на Западное побережье. На старом пикапе. Я добрался до Айовы, и тут мне втемяшилось перебрать двигатель. Он жёг масло так, что мне через каждые сто пятьдесят миль приходилось останавливаться и заливать ещё кварту. Разумнее всего было бы купить две канистры масла, но у меня всегда была эта роковая слабость — копаться в механизмах. Мне казалось, очень здорово будет разобрать мотор и собрать его своими руками. Я принялся за дело в неотапливаемом айовском гараже в январе. Мне был двадцать один год. Стоял лютый мороз, двигатель был весь грязный. Любой знающий механик продул бы его паром, я до этого не додумался и вообще много чего напортачил. Починка двигателя превратилась в долгий, мучительный процесс. В конце концов я справился, мотор заработал, но желание ехать на Западное побережье и что-то там делать пропало. Всем моим имуществом был бензин в баке пикапа, стоящего у моих родителей в гараже.

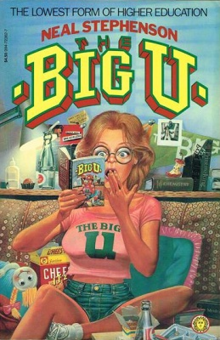

И я решил написать свой второй роман. Первый, дебютный, я написал в Бостоне. Что-то вроде фэнтези. «Большое У» — это уже третий. А второй был эпическим фэнтези.

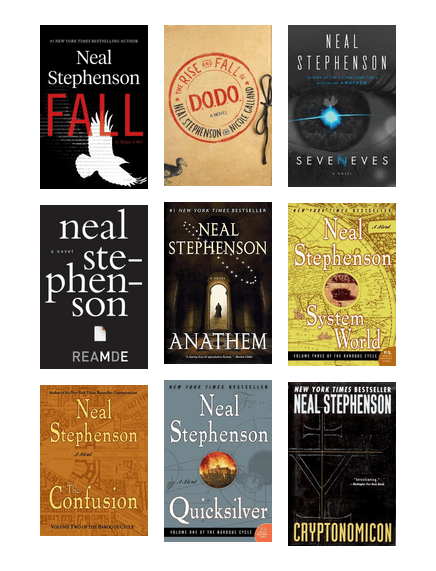

Первое издание (1984)

О писательстве

Я думаю, что рассказывание историй начинается с сочувствия, потому что, чтобы рассказать кому-то что-то, вам нужно знать и понимать, каково это — не знать того, что кажется очевидным. Затем есть другие связанные навыки, которые вы можете со временем освоить на практике, просто связанные с тем, как вы систематизируете слова на странице, как вы редактируете, как вы вставляете вещи и так далее.

Одна из суперспособностей книг, которая очень нравится людям — показывать какое-то явление во всей глубине и полноте. Поэтому у нас есть сериалы вроде «Игры престолов», по-настоящему большие книги. В них ты можешь описать мир с потрясающей детализацией.

[Написание романа] — это скорее кропотливая работа, нежели объёмная. Не так уж сложно сесть и написать три страницы. Если делать это каждый день в течение трёхсот дней, в конце года получится куда больше материала, чем нужно для книги. И если сделать это привычкой, то оказывается, что написание множества страниц — не такое большое достижение, каким выглядит поначалу. Ты просто вдруг видишь, что роман окончен.

Я стараюсь писать так, чтобы многого вырезать не пришлось. Мои книги длинные, и мне хочется думать, что они написаны стройно и лишнего в них нет.

Это очень распространённый подход: ты создаёшь много материала, а потом вырезаешь часть. И я думаю, что это ужасный способ работы. Потому что каждый раз, когда ты сокращаешь… знаете, это немного похоже на кодинг. Когда ты что-то вырезаешь, ты обрываешь внутренние связи, которые потом вернутся и уничтожат тебя. Иногда это очевидно, иногда нет. Вот почему я пишу где-то по паре часов утром, потому что давно выяснил, что если занимаюсь этим дольше, то горожу какую-то кучу словесного мусора. Но не того, который можно просто выбросить, а прочно связанного с хорошим материалом, так, что теперь я уже не могу убрать мусор, не уничтожив достойные части, и приходится продолжать с ним работать.

Вещь, которую вы создаёте — роман или компьютерная программа — имеет очень сложную и хорошо продуманную иерархическую структуру. Структура должна работать правильно, иначе всё выйдет из строя. Но единственный способ поработать с этим — это вбивать по одному персонажу за раз. Вы создаёте эту штуку по одному персонажу за раз, сохраняя при этом всю структуру в своей голове. Это описание одинаково хорошо применимо к программированию и написанию романов, хотя это очень разные виды деятельности.

Моя работа — думать о том, что вымышленные персонажи будут делать и говорить, а не только о том, что я бы сделал и сказал.

Я пишу рассказы о вымышленных персонажах, многие из которых хорошо разбираются в технологиях, математике, инженерном деле, компьютерах и так далее. Моя стратегия — показать, как на самом деле действуют и говорят такие люди. Некоторые читатели могут не полностью понимать некоторые термины, но в настоящей жизни всё так же. Я надеюсь, что в результате книга будет казаться больше похожей на реальную жизнь.

О писательском процессе

Я всё делаю на бумаге. Я начал это с Барочного цикла. «Криптономикон» — последняя книга, которую я напечатал на компьютере. Я пользуюсь перьевой ручкой. Всё написано от руки.

Давным-давно я понял, что, когда у меня появлялся писательский блок и я не мог ничего делать, всегда работало следующее: я отходил от компьютера, садился где-нибудь с листом бумаги и ручкой и просто начинал писать.

Тот факт, что этот способ медленнее — не проблема, потому что я больше не беспокоюсь о скорости процесса. Мне нравится, что ничего никогда не зависает и работу нельзя потерять.

Рукописи Нила Стивенсона

О полезной привычке

Когда я прекращаю писать, обычно это происходит где-то около 11 часов утра, и иду гулять в течение следующих 15 минут или около того, предложения начинают приходить мне в голову. По большому счёту, это лучшие предложения, поэтому я научился носить с собой диктофон — сейчас это просто приложение для записи на моём телефоне — потому что знаю, если я запрыгну в машину и поеду куда-нибудь, у меня будет несколько таких строк, которые я не захочу терять.

О науке

Я думаю, что продукты или технологии находятся на грани прорыва. Чтобы создавать новые интересные решения или проекты, недостаточно одного только практичного подхода, требуется и полёт воображения.

О книге «Падение, или Додж в аду»

Многие мои книги составные, например, «Криптономикон», который одновременно и о Второй мировой войне, и о современности. Эта [«Падение, или Додж в аду»] — высокое фэнтези, встроенное в технотриллер. Технотриллер о чуваке, который умер, и потом… оказалось, что, когда он был моложе, он заработал много денег и распорядился сохранить тело после смерти, чтобы позже воскреснуть. И забыл об этом, ведь у него были и другие дела. Это же такая штука, которую делаешь под влиянием момента. И вот он неожиданно умирает, и тогда родные и близкие этого парня узнают его последнюю волю, которая всё это время ждала своего момента как часовая бомба. И понимают, что нужно её исполнить: парень был миллиардером, недостатка в ресурсах нет.

Его сканируют, вернее, сканируют его мозг, и впоследствии он возвращается к жизни в «облаке», в цифровой симуляции сознания. Там ничего нет, а ему необходимо какое-то окружение. Мозг так устроен, что ему для работы необходима стимуляция. Ему нужна входящая информация, а он её не получает. И герой начинает строить мир. У него нет чётких воспоминаний о мире, из которого он пришёл; всё фрагментарно и перемешано в памяти. И он в конце концов конструирует мир из всего этого, мир, одновременно похожий и на наш, и на мэшап из Библии, греческой мифологии, «Властелина колец»… Затем в нём начинают появляться люди. Они распространяются по миру, их становится больше, и вот в этой реальности происходит фэнтезийная составляющая сюжета. Мы знаем, что это цифровая симуляция, но люди, которые в нём живут, об этом не подозревают.

О будущем

Безусловно, 500 лет ты не проживёшь, и никто тебя к ответу не призовёт. Ты оперируешь неструктурированным будущим, когда пишешь о такой отдалённой перспективе. Ты лично ответственен за его создание. В то время как близкое будущее строится на существующем фундаменте. Это разные стили письма, требующие разного подхода и разного набора умений.

Авторы пытаются писать научную фантастику, которая говорит: «Смотрите, вот так, я думаю, всё будет работать [в будущем]». И я был одним из этих авторов. Тут легко встать на позицию «Окей, вот моё решение», и описать, как и что нужно сделать, чтобы всё было хорошо. Но, конечно, это так просто не работает. Мне кажется, нам нужно вернуться к какому-то общему концепту реальности, решению — что верно, а что ошибочно. Это, пожалуй, беспокоит меня больше всего. В глобальном масштабе сейчас многое становится лучше: здоровье, продолжительность жизни, общий уровень достатка… показатели растут. Но есть и антипрививочники, и это такой радикальный откат назад, который невозможно до конца преодолеть.

Об антиутопии

Антиутопия — интересная идея, потому что часто писатели-фантасты на самом деле пишут своего рода метафорические истории о настоящем. Я думаю, что сейчас мы находимся в антиутопии во многих отношениях. Многое стало лучше, но то, что происходит сейчас в политической сфере, что происходит в обществе, определённо имеет антиутопический характер. Я думаю, это то, о чём мы должны беспокоиться прямо сейчас.

Релиз новой книги Нила Стивенсона

О Беовульф-писателях и Данте-писателях, о критиках и славе

Почему фантастов и вообще авторов жанровых и популярных книг в литературном мире не уважают?

Для начала короткий случай из жизни. Недавно на конференции я разговорился с одной писательницей, о которой много и хорошо пишут критики. Она — университетский профессор и обо мне никогда не слышала.

— Где вы преподаете? — спросила она.

— Нигде, — слегка опешил я.

Теперь опешила она.

— Чем же вы занимаетесь?

— Я… пишу…

(Довольно глупый ответ, поскольку она и так это знала.)

— Да, но чем вы занимаетесь?

Я не мог ничего сказать, поскольку уже ответил на её вопрос.

— На гонорары жить невозможно, так чем вы зарабатываете? — уточнила она.

— Писательством, — запинаясь, выговорил я.

Когда до моей собеседницы наконец дошло, её тон изменился. Нет, он не стал надменным, однако ясно было, что для неё писатель, зарабатывающий своим ремеслом — существо иного сорта, нежели она и её круг.

Оправившись от неловкости, я задумался. А ведь она права! Людей искусства можно разделить на две категории — в зависимости от того, перед кем они отвечают. Великие художники итальянского Возрождения служили богатым покровителям или заказчикам. Часто иначе было просто нельзя. Сикстинская капелла одна, в неё не зайдёшь с улицы и не начнёшь малевать потолок. Кто-то должен был нанять художника и установить более или менее жёсткие рамки, внутри которых тот волен творить. В конечном счёте художник отвечал перед Церковью. Церковь хотела воздвигнуть великолепное здание, которым будут восхищаться бесчисленные поколения верующих, и должна была убедиться, что Микеланджело выполнит работу, как надо.

Похожим образом устраивались и литераторы: Данте, к примеру, после изгнания из Флоренции нашёл покровительство у властителя Вероны. Если вы откроете любую книгу периода барокко, то увидите, что первые страницы наполнены дифирамбами в адрес великодушных патронов. Это то же, что «данное издание выпущено при финансовой поддержке фонда N***» в современной книге.

Сегодня есть разные способы поддерживать искусство. Например, некоторые художники продают картины богатым коллекционерам. Кого-то (допустим, композиторов) берут на работу в учебные и культурные заведения. Однако в обоих случаях есть некий механизм ответственности. Коллекционер, заплативший кучу денег за полотно, рассчитывает, что если в будущем он сам или его наследники задумают продать картину, то, по крайней мере, отобьют вложенные средства. Однако цена произведения зависит от того, насколько оно котируется на рынке, что, в свою очередь, определяется престижем автора в кругу искусствоведов, арт-критиков и коллекционеров. Таким образом, критика выполняет две функции: культурную и экономическую.

Аналогичный механизм действует, когда композитор числится в штате университета. Попечительский совет не вправе швырять деньги на ветер. Когда рабочего берут на завод, легко вычислить его производительность в долларах и центах; оправдывая оклад композитора, попечители вынуждены ссылаться на нематериальные факторы. И один из этих факторов — уважение к данному композитору со стороны музыкантов, критиков и других экспертов, например, насколько часто симфонические оркестры исполняют его произведения.

В писательской профессии существуют два пути, и разошлись они много веков назад. Я упомянул, что Данте и другие литераторы жили за счёт покровителей по меньшей мере начиная с эпохи Ренессанса. Однако вряд ли «Беовульф» сочинили на заказ. Скорее всего, это были легенды, передававшиеся из уст в уста — проще говоря, истории, которые людям нравилось слушать. Возможно, на каком-то этапе особенно искусный сказитель обработал их по-своему и собрал в то, что мы сегодня знаем под названием «Беовульф». Может быть, какой-нибудь король или другой богатый покровитель велел записать поэму. Однако едва ли она возникла по требованию короля. Она возникла по требованию многих и многих пьяных фризов, которые сидели у костра и желали слушать побасенки. В её создании не было великого замысла, как в росписи Сикстинской капеллы.

Роман — очень молодая форма. До появления книгопечатания этот жанр был немыслим, до распространения грамотности — нерентабелен. Однако как только сложились подходящие условия, он приобрёл безумную популярность. В XIX веке плодовитые романисты были сродни нынешним рок-музыкантам и кинозвёздам. Благодаря печатному станку и механизму издательств они взаимодействовали с массовой публикой напрямую, минуя литературных арбитров. Экономика была такова, что они могли зарабатывать на хлеб своим ремеслом, не нуждаясь ни в заказах, ни в меценатах. Эти романисты принципиально отличались от других людей искусства — и по образу существования, и по взаимоотношениям с массовой аудиторией.

В наше время деньги зарабатывают в основном только звёзды музыки и кино. Однако и в книгоиздании есть счастливчики — те немногие, у которых набралась читательская аудитория, способная их прокормить. Их называют «коммерческими авторами», но мне это слово не нравится. Я назову их «Беовульф-писатели».

А как же все остальные, не менее талантливые и во всех отношениях достойные современные литераторы? Для них существует параллельная платформа. В точности как правители эпохи Возрождения поддерживали Данте, потому что считали это правильным, так сегодня многие жертвуют на образовательные и культурные учреждения, поддерживая таким образом людей искусства, в том числе писателей. Их, в противоположность «коммерческим», зовут «настоящими», но этого слова я тоже не люблю. Назовём их «Данте-писатели».

Именно это я имел в виду, говоря о разделении.

Разумеется, оно очень упрощённое — как всякую классификацию людей на две группы, его следует рассматривать с долей скепсиса. Однако есть культурное различие между этими двумя группами писателей.

«Беовульф-писатели» и «Данте-писатели» вроде бы принадлежат к одной профессии, но разительно отличаются — отсюда и мой странный разговор с коллегой на конференции. Поскольку моя собеседница никогда обо мне не слышала, она вполне разумно предположила, что я «Данте-писатель» — малоизвестный или начинающий, так что она не читала обо мне в критических статьях и не встречала меня на конференциях. А значит, на доход от продажи своих книг я жить не могу и, следовательно, читаю лекции в каком-нибудь университете. Вывод довольно логичный. Однако мне пришлось разуверить коллегу: моё имя незнакомо ей как раз потому, что я знаменит.

В итоге критики не знают, как относиться к таким писателям, как я. Есть литературные обозреватели и журналы, в которых они публикуются. Думаю, у них такая же двойная роль, как у искусствоведов. С одной стороны, они занимаются интеллектуальным дискурсом как таковым, с другой — выполняют экономическую функцию, вынося суждения. Эти суждения в конечном счёте определяют, кто достоин стипендий и грантов, преподавательских мест в вузах и тому подобного.

Отношения между критиками и «Беовульф-писателями» запутаны и ведут к бесчисленным недоразумениям. Меня, к примеру, не раз упрекали в гордыне и мании величия. Почему — для меня загадка. Я просто сижу и пытаюсь писать о том, что мне интересно. Гордыни во мне ничуть не больше, чем в любом, кто пишет книгу и надеется, что её прочтут. Да и при чём тут вообще личные качества автора? Ведь рецензию пишут о книге. Заказывая обед в ресторане, мы хотим вкусно поесть, и нас не волнует, какой у повара характер. Упрёк в гордыне был предъявлен мне после выхода «Системы мира» — кому-то название показалось слишком амбициозным. Этот выпад просто несправедлив: критик неверно меня понял. Да, в мире Данте авторитет принадлежит старейшим и самым заслуженным — в этом мире писатель должен держаться скромнее и выбирать для своих книг названия понеприметнее, по крайней мере, пока не получит Нобелевскую премию. Однако я-то пишу про учёных, которые старались постичь Систему мира, так что название напрашивалось само. Видимо, по той же причине критик счёл нужным упомянуть в рецензии мою манию величия. Учитывая экономическую функцию обзоров (разъясненную выше), вполне разумно отмечать, кто способен прижиться в иерархической системе «Данте-писателей», а кто нет. Людям с завышенной самооценкой в ней не место — от них одни неприятности.

При этом покровительственное отношение к младшим в среде «Данте-писателей» — благожелательное (по крайней мере, в намерении). Если вы, решив стать литератором, записываетесь на дорогостоящие курсы, вы рассчитываете, что учитель будет знать больше вас и вести себя соответственно. Тогда вы можете услышать от него: «Вам рано браться за Х, продолжайте ещё несколько лет шлифовать Y…» А «Беовульф-писатели» ни на каких курсах, скорее всего, не учились. Они берут тему поинтереснее, пишут, что им хочется, а там будь что будет. Так что в глазах многих мы не просто гордецы, но и психи! В этой связи вспоминается раскол между людьми и эльфами в замечательном романе Сюзанны Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл». Эльфы делают, что хотят, и в глазах людей выглядят безответственными, если не полусумасшедшими. Они как будто не заслуживают своей свободы и не ценят её.

На той же конференции я подошёл представиться организатору, и та, смерив меня взглядом, произнесла: «А-а, так это вы должны привлечь к нам мужчин в возрасте от восемнадцати до тридцати двух лет!..» И в самом деле — когда мы вошли в конференц-зал, там были мужчины от восемнадцати до тридцати двух лет, странно выделявшиеся среди завсегдатаев солидных литмероприятий. Они стояли в длинной очереди к микрофону и задавали мне вопрос за вопросом, не обращая внимания на сидевших за тем же столом «Данте-писателей». Некоторые мужчины от восемнадцати до тридцати двух лет выглядели там настолько не к месту, что казались выходцами из Страны фей, и организаторы гадали, не пора ли вызвать полицию. В конце концов все они оказались обычными читателями, приехавшими поговорить о книгах, и смотрели на «настоящую литературную публику» с не меньшим удивлением, чем «настоящая литературная публика» — на них.

В продолжение темы: недавно я вернулся с Национального фестиваля книги, проходившего в Вашингтоне, где мы ненадолго пересеклись с Нилом Гейманом. Там тоже были «Данте-писатели» и «Беовульф-писатели» вперемешку; и те, и другие давали автографы. Нил упомянул в своем блоге, что будет на фестивале, и в половине шестого утра сотни, если не тысячи его поклонников уже стояли с книгами наготове. Организаторы такого попросту не предвидели, однако надо отдать им должное: они хоть и с трудом, но сумели разместить всех. В течение нескольких часов Нил неустанно раздавал автографы, а после газета «Вашингтон пост» прокомментировала, что Гейман тем самым «проявил деловую хватку». Разумеется, он всего лишь проявил вежливость — но даже она кажется циничным расчётом тем, кто стоит по другую сторону развилки.

Не удивлюсь, если и эту затянувшуюся проповедь кто-то сочтёт доказательством моего воспалённого самомнения. Поэтому добавлю (хотя бы в качестве символической попытки опровергнуть обвинение), что система, которую я описал, НЕЧЕСТНАЯ и НЕРАЗУМНАЯ, и я не заслуживаю той свободы, которую имею как «Беовульф-писатель», в то время как многие талантливые авторы (в том числе мои близкие друзья) продаются крохотными тиражами и должны выбивать гранты или преподавать в университетах.

Так или иначе, большую часть «Беовульф-книг» литературные критики либо не замечают, либо снисходительно высмеивают. Они отлично знают, что на объёмы продаж их мнение не влияет. Что ни говори, а о новой книге Нила Геймана все его читатели узнают на сайте автора, почти все её купят, и никто из них не поинтересуется, что о ней пишут в «Нью-Йоркском книжном обозрении».

Что же касается вопроса об отсутствии уважения… Мне он безразличен, поскольку я в общем понимаю: мы с литературными критиками находимся по разные стороны развилки; я никак не влияю на их жизнь и карьеру, а они — на мою.

Куда занятнее, на мой взгляд, когда кто-то пытается пойти в обход аппарата литературной критики и напечатать свои мысли о книге там, где этого не ждёшь. Например, год назад в «Нью-Йорк таймс» появилась статья Эдварда Ротштейна про «Ртуть». Как оказалось, роман его просто заинтересовал, вот он и решил написать о нём заметку — совершенно независимо от обычного аппарата составления рецензий. И с моими книгами такое происходит не первый раз.

В истории много раз бывало, что новая система не упраздняла старую, а включала её в себя в качестве симбионта (вспомните митохондрии). Иногда мне кажется, что именно этот процесс и происходит сейчас в литературном мире.

Из произведений Нила Стивенсона

Талант — не редкость, редкость — умение выжить при своих талантах. («Ртуть»)

Вся наша жизнь — борьба между животными побуждениями и жёсткими требованиями нашей нравственной системы. («Алмазный век, или Букварь для благородных девиц»)

…разница между невежественными людьми и образованными в том, что образованные знают больше фактов. Ум и глупость здесь ни при чем. Разница между умными и глупыми – вне зависимости от образования – в том, что умные могут выкрутиться из сложной коллизии. («Алмазный век, или Букварь для благородных девиц»)

Проблема с честными людьми в том, что они ждут честности от всех остальных. («Криптономикон»)

В голове у каждого из нас существует два вида языка. Тот, которым все мы пользуемся — благоприобретенный. Пока мы его усваиваем в детстве, он структурирует наш мозг. Но существует также общее для всех наречие, базирующееся на глубинных структурах мозга. Эти структуры заключаются в базовых нейронных цепях, которые должны существовать, чтобы позволить нашему мозгу приобрести высший язык. («Лавина»)

Будучи профессиональным снайпером, он знает, как убивать время. («Лавина»)

Скука — маска, в которую рядится бессилие. («Анафем»)

Космос словно не замечает времени. Оно существенно только для нас. Его привносит наше сознание. Мы строим время из мгновенных впечатлений, протекающих через наши органы чувств. Затем они уходят в прошлое. Что мы называем прошлым? Систему записей в нашей нервной ткани — записей, излагающих связную историю. («Анафем»)

Символы вообще не имеют смысла, а всякое языковое общение — не более чем игра с синтаксисом, то есть правилами нанизывания символов. («Анафем»)

Людям нужно чувствовать, что они — часть некоего существенного проекта. Чего-то, что будет жить и после них. Это придаёт им чувство стабильности. Я считаю, что нужда в такого рода стабильности не менее сильна, чем другие, более очевидные потребности. («Анафем»)

Переводы собственные, Е. Гедж в редакции Е. Доброхотовой-Майковой, издательства fanzon

***

Слово Мастеру. Писатели о писательстве — список статей

***