На крупного зверя

Автор: Евгений КрасПервая Мировая война вытолкнула на поля сражений много новаций, но, наверное, самое сильное впечатление произвели на всех танки. Гремящие бронированные повозки, стреляющие во все стороны, при первом появлении сразу не раскатали войска противника в окопах только потому, что чаще сами ломались, чем их подбивали. Однако первый испуг достаточно быстро прошёл и военные стали лихорадочно соображать, как быть с этой бедой. Самая первая мысль – это, конечно же пушки. Одно плохо – их сплошняком не расставишь, а значит противник поедет там, где их будет мало. И быстро их перетащить к месту прорыва сложно – пушки-то тяжёлые. Значит нужно что-то более мобильное, многочисленное и недорого.

Больше всех от танков сразу пострадали немцы. Поэтому их реакция оказалась самой быстрой. Первым делом в 1916 году они разработали и применили бронебойные винтовочные патроны 7,92х57 мм с пулей типа Spitzgeschoss mit Kern (SmK). Оказалось, что с короткой дистанции из обычных немецких карабинов броню первых танков вполне можно этими боеприпасами пробить. Только пробить не значит остановить – заброневое действие было минимальным. Поэтому возникла идея противотанковых пулемётов.

Противник тоже не спал – стальные рычащие звери стали быстро увеличивать толщину своей шкуры. Бронебойные пули из обычных винтовок им стали нипочём. Поэтому на следующий год немцы собрали специальную комиссию под зубодробильным названием Gewehr-Prüfungskommission, которая приняла решение, что супротив танков врага нужно разработать крупнокалиберный пулемёт и пули для него. Понятно, что разработать и запустить в производство пулемёт – это не просто и не быстро, поэтому решили, что на первый случай вполне подойдёт и крупнокалиберная винтовка. Её разработать и начать производить всё же куда проще. Уже весной 1918 года фирма Mauser задачу успешно решила и приступила к выпуску первого в мире противотанкового ружья «Mauser Tankgewehr M1918» (или короткий вариант: «T-Gewehr») калибра 13,2 мм. Сделали её на основе конструкции серийного карабина Gewehr 98. Выглядел этот ПТР длиной 1680 мм и весом 15,7 кг грозно:

Патрон с закалённым стальным сердечником марки 13,2 mm Tank und Flieger (TuF) для этого ружья выглядел ещё страшнее. С помощью этого патрона можно было со 100 метров пробить 20 мм броню. Вот он в сравнении с патроном для обычного карабина той же фирмы:

Впечатлило? Если не очень, то посмотрите, как эта стрелялка выглядит в руках рядового из новозеландского воинства, которое тоже участвовало в мировой бойне:

До конца войны успели сделать около 16 тысяч таких ПТР. Получилось неплохо, ведь если даже пули не пробивали броню, то она трескалась и её осколки ранили экипаж боевых машин. А уж броневики для них стали любимой целью. К тому же с мобильностью всё было куда лучше, чем у пушек.

Были у «T-Gewehr» и недостатки. Первым делом она была не такой уж и маленькой, а ещё нужно было таскать сумки с патронами (в каждой по 20 штук). Может из-за суеты, а может и просто не сообразили сразу, но никаких устройств, уменьшающих отдачу, на этих ПТР конструктора не предусмотрели. В результате стрелкам приходилось меняться после нескольких выстрелов, но и при этом они страдали от временной потери слуха и головных болей (сотрясение мозга, однако). Случались и вывихи плечевых суставов. В окопах стали поговаривать, что из «T-Gewehr» можно выстрелить только два раза – один раз с правого плеча и один раз с левого.

Кстати, противотанковый пулемёт, с которого всё и началось, немцы тоже сделали на основе пулемёта «Maschinengewehr» MG 08 (немецкого варианта «Максима»), но он успеха не поимел. Вот он:

Получилось, что второстепенное решение на практике оказалось основным. Бывает в жизни и такое…

Можно встретить много мнений о том, насколько эффективными оказались немецкие ПТР в боях. На мой взгляд самым показательным является тот факт, что по результатам войны немцам запретили выпуск этого оружия (вместе с танками, крупными кораблями, подводными лодками и прочим тяжёлым оружием). Вторым показателем успешности этого класса оружия можно считать многочисленные попытки создать что-то подобное по всему миру.

Сейчас, с большого расстояния видно, что всем хотелось иметь такое оружие, но никто не знал точно, каким оно должно быть. Ну, то есть вообще никаких внятных и законченных мыслей не было. И нельзя сказать, что плохо соображали. Разброс в мнениях был предопределён общей неразберихой. Ведь никто не знал, а что будут представлять из себя сами танки через пару-тройку лет. Какими они будут? Грубо так – это будут большие многобашенные монстры или многочисленные мелкие танкетки? Поэтому даже характеристики и калибр патронов менялись в разных опытных образцах от 7,92 мм аж до 25 мм!

Англичане создали патрон и пушку к нему немного необычного калибра 13,99 мм. Их ПТР, названная по фамилии конструктора «Boys» тяжёлая и мощная штука:

Датчане использовали сразу два своих преимущества: они не участвовали в войне, и у них уже был в производстве довольно популярный пулемёт «Мадсен». Его и использовали в качестве прототипа для создания 20 мм противотанкового пулемёта. Начали с авиапушки и её сухопутного варианта ещё в 1922 году, но сначала дело как-то не пошло. Провозились до 1933 года, но на рынке вооружений таки появился «Madsen M1933» калибра 20мм:

Немцы, ограниченные договором, пошли простейшим путём, начав работы по созданию нового ружья в соседней Швейцарии через дочерние предприятия фирмы «Рейнметалл». Конечно все всё понимали, но приличия в общем были соблюдены. В результате на основе «Эрликона» появился «противотанковый» пулемёт и противотанковое ружьё калибра 20 мм «Solothurn ST-5». Вот такое чудовище:

Отметились крупным калибром и финны. Они тоже оказались не мелочными, и ихняя «Lahti» разродились противотанковым ружьём «20 panssarintorjuntakkivaari L-39» калибра 20 мм:

Если кому-то покажется, что не такое уж оно и большое, то вот оно же в руках у солдата:

Нужно заметить, что именно немцы в какой-то момент внесли некоторую сумятицу в наметившееся крупнокалиберное единодушие конструкторов-оружейников. Точнее один немец. В 1929 году главный инженер Герман Герлих фирмы «Halger» предложил охотникам свою новую винтовку под патрон .280 Halger. Его идея была достаточно простой – нужно увеличить скорость пули до изумления и тогда не нужно мучаться с крупным калибром. Для этой цели он решил уменьшить потери энергии пороховых газов при выстреле, создав ствол с коническим сужением. С такой конструкцией ствола удалось получить начальную скорость пули калибра 7 мм на вылете 1400 метров в секунду. На такой скорости пули проламывали броневые плиты, как стекло. Все сразу вспомнили про большую массу крупнокалиберных пулемётов и винтовок, про их большую отдачу, и начали снова экспериментировать с более мелким калибром.

Чехи никак не могли дождаться, когда к ним вернуться их исторические хозяева – немцы, и приготовили для них подарки, создав целый ряд достойных образцов военной техники. Среди них в 1938 году было сделано и ПТР «ZK-382» калибра 7,92 мм:

Немцы в это же время сделали новый патрон калибра 7,92 мм, но с увеличенной гильзой. Под этот патрон сделали ружьё «Panzerbüchse 1938» (Pz.В.38) с начальной скоростью вылета пули 1200 метров в секунду. Но что-то не понравилось, и на следующий год они создали самое удачное своё противотанковое ружьё «Pz.B.39», которое и поставили на вооружение:

Именно с этим ПТР немцы напали на СССР. Из него можно было пробить броню до 30 мм, но на короткой дистанции и, если сильно повезёт.

Чехи тоже усиленно трудились на своих хозяев и сделали для них другой ПТР «PzB M.SS.41», впоследствии получившее немецкую марку «Pz.B.41» калибра 7,9 мм, массой 12,5 кг:

У нас проблем было так много, что долгое время к этой теме особого интереса не проявляли, хотя нельзя сказать, что вообще ничего не делали. Была сделана, например, «динамореактивная» противотанковая пушка Курчевского калибра 37 мм, но её качество подкачало, и в производство она так и не пошла:

Собственно, это и всё. Просто всё было достаточно безсистемно и суетливо. По-настоящему спохватились только в 1936 году. Опыта, по сути не было и поэтому первым делом попытались скопировать немецкое ружьё «T-Gewehr», но под наш патрон. Сейчас в справочниках этот образец обычно называют «12,7 мм ПТР Шолохова». Отличия от прототипа были минимальными. Однако не смогли наладить производство бронебойных патронов – с технологией было пока не очень хорошо. Однако небольшое количество таких ружей всё же сделали. Говорят, что в 1941 они даже попали на фронт.

Объявили конкурс на ПТР калибра 20-25 мм и весом до 35 кг. Что называется «прорвало». Было подано около 15 заявок, но все они были по разным причинам отклонены. К тому времени были пересмотрены взгляды на само оружие. Тогда в 1938 году пересмотрели требования к оружию и назначили новый конкурс. На этот раз предложили новый патрон – бронебойно-зажигательный калибра 14,5 мм Б-32, который проектировался с 1934 года. Дело пошло веселее. Результаты были более продуктивными, но споры при этом всё равно не прекращались. Чтобы был понятнее накал страстей и оригинальность разработок покажу пару образцов, которые участвовали в конкурсах. Вот интересный образец, известный как «ПТР Артакадемии», сделанный по схеме, которую сейчас принято называть на английский манер «буллпап»:

Тогда названия такого ещё не было (англичане с американцами такого оружия ещё не «изобрели»), а вот саму компоновку уже давно использовали. И не только у нас. Посмотрите на чешское ПТР «Pz.B.41», например. Причина появления всё та же – хотели уменьшить габариты и вес оружия для большей мобильности.

А вот это опытное ПТР Блюма образца 1938 калибра 12,7 мм, что говорит о том, что проблема калибра к тому времени ещё не была окончательно «утрясена». В конце концов специальный мощный патрон калибра 12,7 мм так и не создали, но ружьё под него сделать успели (оцените снайперский прицел):

Но всё же большинство проектов делалось под патрон калибра 14,5 мм. Вот ещё одно опытное изделие 1940 года, проходившее под маркой ПТР «БаС-2»:

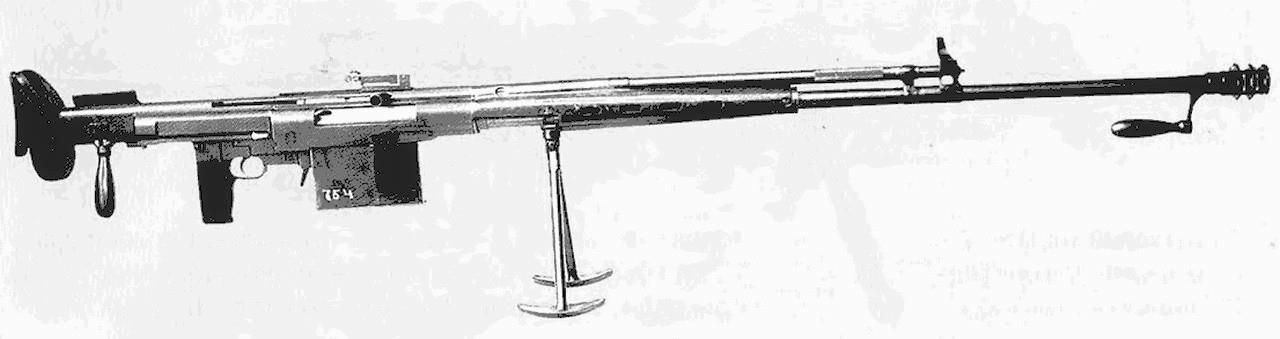

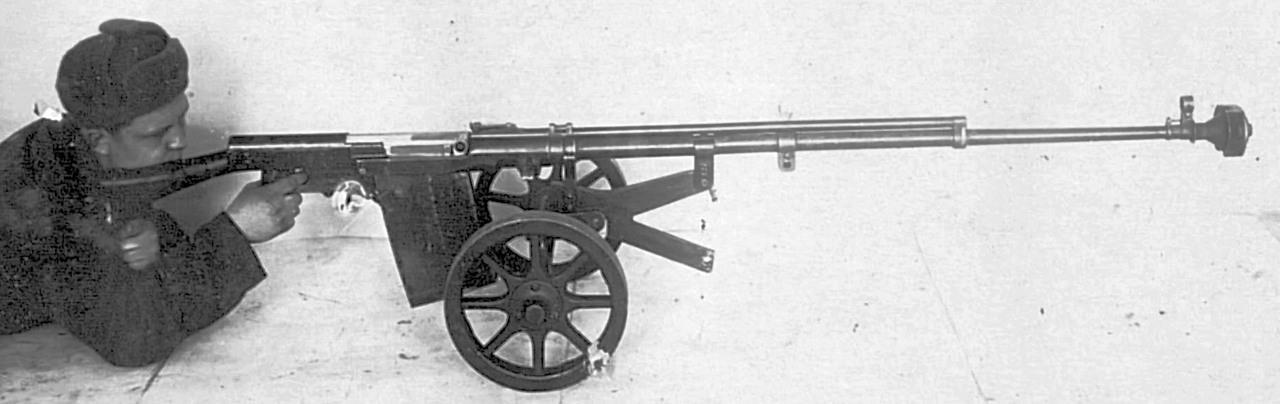

Обратите внимание – линия ствола совпадает с плечевым упором. Это должно было положительно сказаться на кучности стрельбы. Победу в конкурсе одержало полуавтоматическое ПТР Руковишникова образца 1939 года. Его приняли на вооружение под обозначением «ПТР-39». На этом фото вариант на колёсах, но был ещё и вариант на сошках и на санках для зимнего периода:

Скорострельность этого ружья калибра 14,5 мм достигала 15 выстрелов в минуту. Но дальше опять начались споры… От разведки поступали сообщения о том, что «Вермахт» активно перевооружается на танки с противоснарядным бронированием. Этого оказалось достаточно, чтобы отправить имеющиеся противотанковые ружья на склады, притормозить массовое производство «ПТР-39» и даже начать проектирование крупнокалиберных противотанковых орудий. Активными проводниками этих новаций стали начальник ГАУ Кулик и конструктор В.Г. Грабин, на мнении которого основывался Кулик. Они отмечали, что ПТР не сможет заменить противотанковые пушки по целому ряду причин. Среди них уязвимость расчёта из-за отсутствия бронещитка, несовершенство прицельных приспособлений, слабое заброневое действие, сложность (стоимость) изготовления длинных стволов и пр. В связи с этим они считали, что калибр нужно увеличить до 20-25 мм, что в свою очередь делало оружие недостаточно мобильным.

С началом войны военные, насмотревшись на массу лёгких немецких, чешских и прочих танков евробанды, идущих через нашу границу, поняли, что серьёзно ошиблись в мощи европейского воинства. Снова вспомнили про ПТР. Вот тут и сказалось влияние военного времени. Никаких конкурсов! Было выдано чёткое ТЗ двум конструкторам. Разработали новый улучшенный боеприпас калибра 14,5 мм под маркой «БС-41». В результате всего через 22 дня опытные образцы вышли на испытания, а ещё через месяц предприятия приступили к массовому производству «оружия Победы» – пятизарядного ПТРС и однозарядного ПТРД. Они сыграли огромную роль в начальный период войны, но и после 1943 года активно применялись на фронте для уничтожения долговременных огневых точек, бронемашин, автотранспорта и вообще слабобронированной техники противника.

Ещё немцы при создании своего первого ПТР назвали патрон для него «Tank und Flieger». Так и в Красной Армии использовали ПТР в качестве зенитного оружия, используя для этого как специально разработанные станки, так и всевозможные подходящие опоры:

Первоначальный успех лёгкого противотанкового оружия был таков, что даже когда противник вывел на поля сражений тяжелобронированную технику, у нас были попытки разработать ПТР более крупного калибра или с увеличенной начальной скоростью снаряда. Вот фото из музея. Здесь запечатлели на переднем плане 20-мм однозарядные противотанковое ружье «РЕС», разработанное в 1942 г. конструкторами Е.С. Рашковым, С.И. Ермолаевым и В.Е. Слуходкиным (на заднем плане стоит ПТР Блюма образца 1942 года калибра 14,5 мм):

Эти образцы в производство не пошли, но сам по себе факт знаменательный. Последующие события также вызывают определённый интерес. Например, тот факт, что ещё во время Сталинградской битвы у нас проводились эксперименты по установке на ПТРС и ПТРД снайперских прицелов с целью использования их в качестве противоснайперского оружия. Напомню, что крупнокалиберные винтовки в настоящее время часто используются именно в этом качестве. Причём даже образцы времён Великой Отечественной войны не потеряли своего значения. Такова краткая история крупнокалиберных винтовок, появившихся как средство борьбы с танками и дожившие до наших дней, хотя и в немного другом качестве…