Муки реактивного творчества

Автор: Евгений КрасДавным-давно, когда в Российской Империи всё было относительно ровненько, и никто даже особо и не обращал внимания на странных людей, которые именовали себя то «социалистами», то ещё всяко-разно, а о революциях после 1905 года вообще старались не думать, жил да был инженер Д.П. Рябушинский. Но началась Первая Мировая война, и всё полетело кувырком. Хотя худа без добра не бывает, и стрессовое состояние общества здорово подтолкнуло техническую мысль. Вот и Рябушинскому в 1916 году пришла в голову замечательная мысль про безоткатные пушки. Ему бы начать годиков на пять пораньше… но тут уж что поделать. Грянула Революция, и идея осталась недоделанной. Хотя и не пропала – ведь хорошие идеи никогда просто так не пропадают.

Её подхватили уже в СССР и уже в 30-х. И опять всё было бы хорошо, но люди, которые её подхватили, оказались не теми, которых хотелось бы видеть среди инженеров. Грушевский и Курчевский – два «энтузазиста». Хотите угробить хорошую идею? Доверьте её реализацию таким людям – они устроят шум, истратят кучу денег, будут метаться, митинги устраивать, и в конце концов единственным результатом их работы будет дискредитация самой идеи. Ведь решение-то всегда принимает «высокое начальство», которое в 10-ти случаях из 9-ти толкового образования вообще не имеет. А значит и думать не может иначе, как посредством «чуйки». Вот и в 30-х годах, насмотревшись на техническое творчество «знающих людей» типа Курчевского, они «энтузазистов» стёрли из планов по вооружению вместе с их идеями. Не помог даже ещё один специалист, на этот раз вполне грамотный – Б.С. Петропавловский. Он в 1931 году сделал один из первых в мире гранатомётов:

Но на следующий год его угораздило помереть, не успев довести конструкцию до ума, а тут шумные «энтузазисты». В народе говорят, что «лучшее враг хорошего». А безграмотное «высокое начальство» к народу привыкло прислушиваться. И с врагами у нас тогда особо не церемонились. Так и получилось, что идею «безоткаток», «реактивных ружей», «динамореактивных пушек» и прочего такого же отодвинули на самый задний план, сосредоточив внимание на более привычных образцах оружия. Поэтому у нас перед войной и во время войны на первых ролях борьбы с танками оказались гранаты, горючие смеси, пушки и ПТРы. Спохватились, только когда в 1942 году по «Лендлизу» к нам стали поступать американские гранатомёты калибра 60 мм М-1 «Базука» (Bazooka):

Присмотрелись – а штука-то неплохая на самом деле, и так получается, что тот самый, которого пристрелили в 1937 году, был не так уж и неправ. А чо противник-то делает? У него ведь тоже ПТР имеется на вооружении под названием Pz.B.39. И тут наши узнают, что немцы эффективностью своего ружья против Т-34 оказались немного недовольны, и поэтому начали лихорадочно соображать, что делать с кучей уже сделанных ружей? И таки придумали переделать эти ружья… в гранатомёты. Убрали лишнее, отпилили длинный ствол, присобачили на него мортирку, и получили гранатомёт GrB-39:

К нему быстренько разработали гранаты под названиями «Gewehrpanzergranate-46» и «Gewehrpanzergranate 61»:

Вообще-то не ахти что получилось – и дальность мала, точность «никакая», но всё лучше, чем практически бесполезные против Т-34 ПТРы. К тому времени немцы тоже успели ознакомиться с творением американцев, и к началу конца, то есть к началу 1944 года, у них появился сначала гранатомёт калибра 88 мм Raketenpanzerbüchse-43 «Ofenrohr» или просто RPzB-43:  Уже через полгода эту штуку улучшили, и дали ей название RPzB-54 «Panzerschreck»:

Уже через полгода эту штуку улучшили, и дали ей название RPzB-54 «Panzerschreck»:

Примерно в это же время у немцев появились и первые «фаустпатроны», которые начали стремительно совершенствоваться. Появились у немцев и первые малокалиберные гранатомёты – предтеча современных «подствольников». Сделали себе гранатомёт и англичане. Короче, стало ясно, что всё это не какой-то случайный «заскок технической мысли», а вполне наметившееся «магистральное направление» – новый тип вооружения. Нужно было что-то делать…

Первая реакция – увеличить мощность ПТР, но параллельно начали возвращать в КБ и полигоны идею гранатомётов. Причём действовать начали сразу по двум направлениям реактивных ружей - лёгкому и тяжёлому. Правда сначала дело шло «не шатко не валко». То есть в начале 1942 года в Главном Артиллерийском Управлении (ГАУ) разработали требования на разработку ручного противотанкового реактивного гранатомёта. Предполагалось, что у противника броня будет 50 мм и её нужно было пробить с дистанции в 400 м из гранатомёта массой не более 12 кг из положения стоя, с колена и лёжа. Однако до конца 1943 года особой активности в этом направлении не наблюдалось. Мне даже интересно, какую роль в этом сыграла память о судьбе «энтузазистов» 30-х годов…

Положение сильно изменилось с началом появления на фронте «Фаустпатронов» и «Офенроров». Вышел приказ (!) ГАУ на разработку новых ручных противотанковых средств. Первым делом провели сравнительные полигонные испытания английских, американских и немецких гранатомётов. Немцы победили. Соответственно была сделана попытка скопировать немецкие образцы, но материалы у нас другие… не получилось. Тогда создали группу из пяти конструкторов под руководством Казановича, которая приступила, наконец, к нормальной работе по проектированию отечественного РПГ. Были проведены серьёзные опытно-конструкторские работы. Значение имело всё: материал, форма и даже технология изготовления кумулятивной воронки, тип взрывчатого вещества, форма и материал гранаты… короче – всё. Попутно проектировался и сам гранатомёт. Рассматривался и вариант с переделкой списанных ПТРД, то есть примерно так же, как сделали немцы. В результате в апреле 1944 года на основе ПТРД сделали опытный гранатомёт «А» с надкалиберной гранатой:

Но кроме гранатомёта типа «А» были сделаны гранатомёты типа «Б» и «В», которые друг от друга отличались только калибром гранатомёта и гранаты. Это были чисто ручные гранатомёты. Стрелять из них нужно было вот так:

По результатам полигонных испытаний было сделано заключение о том, что вновь разработанные гранатомёты продемонстрировали преимущества по своим боевым качествам по сравнению с иностранными образцами, включая немецкие «Ofenror» и «Panzerfaust». Рекомендовалось изготовить предсерийную партию гранат и гранатомётов для дальнейших полигонных и войсковых испытаний. Также рекомендовалось вместо гранаты калибра 70 мм, создать гранаты калибра 80 мм и 90 мм (так сказать «на вырост»). Однако, разумеется, были и замечания.

Соответственно с положительным результатом гранатомёт «А» получил марку ПТГ-44 (с гранатой АКГ-70), гранатомёт «Б» назвали ЛПГ-70 (граната РКГ-70) и модель «В» превратился в ТПГ-90 (граната РКГ-90).

Опытные партии были изготовлены к концу 1944 года, и испытания были продолжены уже в статусе «полигонных войсковых». С бронепробитием было всё в порядке, но войсковая комиссия отказалась рекомендовать гранатомёт ПТГ-44 к серийному производству из-за резкой и сильной отдачи и недостаточной дальности выстрела (100 м). В этой связи хочется отметить, что первые немецкие гранатомёты уверенно стреляли только на 30 м. У гранатомёта ЛПГ-70 выявили проблемы со взрывателем. Дело застопорилось, хотя и не остановилось. В результате до широких войсковых испытаний добрался только исправленный ЛПГ-70, но это произошло уже после капитуляции Германии. Вот так из него стреляли из положения стоя на короткую дистанцию:

А вот так стреляли с колена на большую дистанцию:

Эти фотографии были сделаны в 1944 году. Обратите внимание на то, что на этих первых гранатомётах труба ещё не имела защиты из дерева… можно было обжечься при интенсивной стрельбе. Работа над совершенствованием оружия была продолжена. К 1946 году гранатомёт уже под маркой РПГ-1 стал выглядеть вот так:

Однако это был ещё не конец. Официально на вооружение гранатомёт так и не приняли. Возможно из-за того, что к работе подключили ещё одну группу - ГСКБ-30. В принципе, для советской практики это было нормальным – для здоровой конкуренции. Окончательный вариант первого советского гранатомёта под маркой РПГ-2 с гранатой ПГ-2 был принят на вооружение только в 1949 году:

Но проектирование гранатомёта с надкалиберной гранатой было только одним направлением работы, которое можно отнести к лёгким РПГ. Было и второе. Оно было куда ближе связано и с разработкой Б.С. Петропавловского 1931 года, и с американским М-1. Это была разработка тяжёлого РПГ, которые тогда в СССР назывались «реактивными противотанковыми ружьями». Весной 1942 года по приказу ГАУ к разработке этого гранатомёта приступила группа конструкторов «Наркомнефти» под руководством А.П. Островского. Работа также получилась очень непростой. Происхождение группы оправдывает первый отрицательный результат работы, так как заявление Рудольфа Дизеля о том, что «инженер может всё», хоть и звучит чеканно, но на самом деле на практике обычно не подтверждается – важно наличие опыта.

Но мнения конструкторов особо никто не спрашивал, поэтому они решили, что «дали дело – делай смело» и вскоре сделали своё первое «реактивное ружьё» калибра 96 мм с воспламенением электрозапалом (как у американцев). Ружьё на испытаниях стреляло очень громко и очень неточно. «Мина» со стабилизатором в воздухе кувыркалась. К весне 1943 года конструктора уже набрались кое-какого опыта и припомнили другой старый способ стабилизации ракеты в полёте – с помощью наклонных сопел реактивного двигателя. Корпус «мины» сделали пластмассовым. Испытали и выяснили, что не полегчало.

Тут видимо ребята поняли, что изобретать велосипед можно долго и не обязательно продуктивно, поэтому решили-таки использовать имеющийся опыт профильных центров. Калибр уменьшили до 82 мм (как у серийного РС-82), проектировать реактивный двигатель отдали НИИ-3 Совнаркома, а боевую часть – в НИИ-6 Наркомата боеприпасов. Дело сразу пошло веселее – «противотанковые мины» стали нормально летать, причём летать вдвое дальше, и со скоростью вдвое больше. Бронепробиваемость достигла 90 мм (лобовая броня «Тигра» была 110 мм). Электрозапал заменили на механический ударник, корпус «мины» снова стал металлическим. Появился щиток для защиты стрелка. Выявилась возможность безопасно стрелять из «ружья» с плеча. К этому моменту (1943 г.) «ружьё» стало выглядеть вот так:

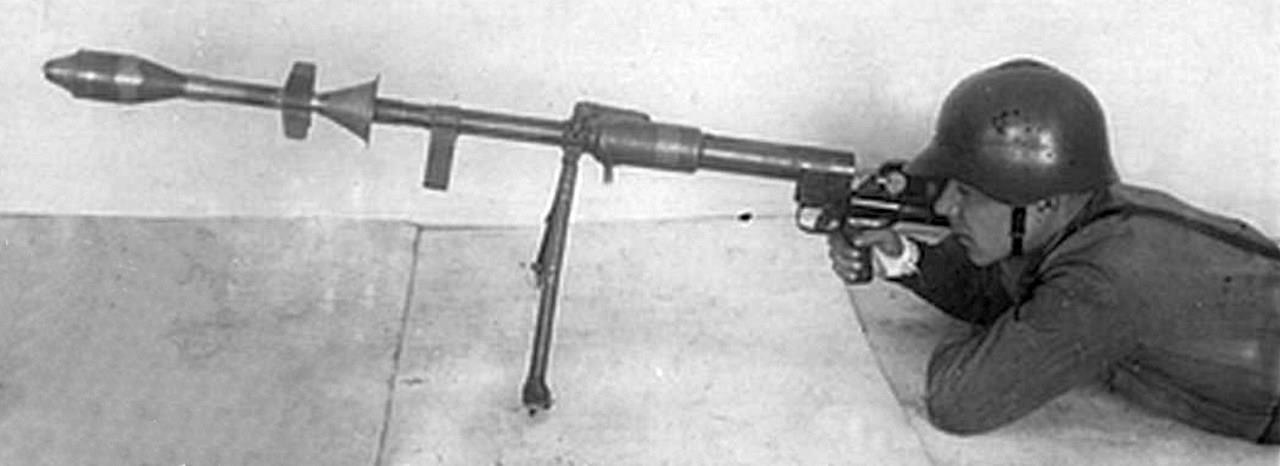

А вот фотография 1943 года самого «ружья» марки ПТР-82 с «миной» РПМ-82:

К весне 1944 года московским заводам было дано задание изготовить опытную партию 82-мм реактивных противотанковых ружей в количестве 250 штук и 10 тысяч «реактивных противотанковых мин» к ним. Группа Островского достигла численности 14 человек и стала называться СКБ НКНП (он же СКБ-36). «Ружьё» установили на колёсный лафет. Испытания стали много интенсивнее. Они выявили, что скорострельность недостаточная, защита расчёта от горячих газов скверная, кучность стрельбы плохая, а бронепробиваемость нестабильная… короче на вооружение ставить нельзя. Но были и плюсы. Например, выяснили, что на бронепробиваемость отрицательно сказывается вращение «мины» в полёте.

Поэкспериментировали ещё немного и решили вернуться к «нормальному» оперённому стабилизатору. Скорость полёта уменьшилась, а другие характеристики не возросли. Новая реактивная уже «граната» РБГ-82 летом 1944 года имела восемь крыльев с кольцом и шесть уже прямых сопел. Тогда решили всё же, что одно сопло будет как-то проще и надёжнее. Заодно изменили конструкцию стабилизатора. Граната стала летать лучше, но остались ещё проблемы – защитные стёкла быстро теряли прозрачность, а одежда расчёта просто обгорала. К тому же здоровенная труба со щитком и колёсами не позволяла не только ползать по земле, или передвигаться по ходам сообщения на «переднем крае», но даже катать по земле эту штуку было очень неудобно. Вот фото 1945 года:

К концу 1944 года гранаты усовершенствовали настолько, что они лобовую броню «Тигра» пробивали уверенно, но ведь это было далеко не всё. Работа продолжалась. Попутно решалось множество задач, которые на первый взгляд не так уж и важны, но в боевых условиях могут иметь очень большое значение. Например, способ переноски боекомплекта. Гранаты-то весят совсем немало, и носить с собой их желательно побольше. А в расчёте всего два человека. Защитный щиток для расчёта увеличили, вес всей конструкции при этом уменьшили на целых два килограмма, но вот стёклышки так и продолжали мутнеть, а ведь через них целиться нужно было. Весь гранатомёт в 1945 году стал выглядеть вот так:

Первоначальное «ружьё» незаметно превратилось в «станковый противотанковый гранатомёт» СПГ-82 с противотанковой гранатой ПГ-82. Вот она:

Потихоньку учитывался и фронтовой опыт – и свой, и противника, хотя война уже закончилась. Для гранатомёта разработали, наконец, и осколочную марки ОГ-82, которую начали проектировать ещё в 1944 году под маркой РОГ-82. После этого и сам гранатомёт потерял одну букву в маркировке, превратившись в СГ-82. Все боеприпасы тоже постоянно меняли названия в процессе работы. Кроме группы Островского над темой тяжёлых станковых гранатомётов работало ещё, как минимум два конструкторских бюро, хотя их системы имели более крупный калибр (122 мм), но их разработки до серийного производства не дошли. Только в 50-х годах его поставили на вооружение, но это уже был полноценный боец…

Так что это только кажется, что простую вещь и сделать просто. Иногда на её «доведение до ума» уходит очень много времени. И это не от того, что люди плохо работали (Островский, кстати, «Сталинскую премию» получил). В технике, особенно в военной, часто так бывает. То, вокруг чего возникает шум, так и остаётся шумом, а то, что делают тихо, потом оказывается на высоте. Вот, например, сейчас «ниоткуда» возник «Су-75» и даже успели поговорить, что это, мол, макет и всё такое, но вот свежие сообщения говорят о том, что уже собирают для испытаний сразу четыре таких машины:

Это пока картинки (почти), но скоро мы их увидим «живыми»… годик-другой осталось подождать.